第一次世界大戦で最初にして最大の激戦となったヴェルダン攻防戦について

地上と航空側面かお話したわけですが、今日もスミソニアン博物館の

第一次世界大戦についての展示をご紹介していきます。

写真が写せなかったもの

「塹壕の後ろ側に這い上がると、わたしは少し高くなった場所に銃を置き、

『ノーマンズランド』に居合わせた英国兵の塊に向けて無茶苦茶に発砲した」

ウィルヘルム・ランゲというドイツ軍兵士の回想より。

「ノーマンズランド」というのは、両軍の塹壕と塹壕の間のことです。

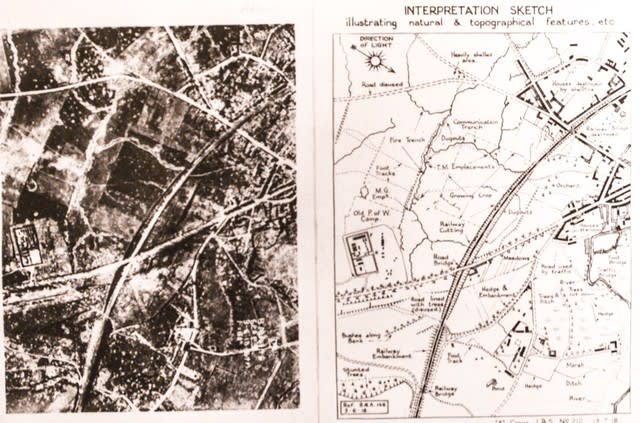

この頃は英国軍に航空写真という偵察手段が登場していましたが、

航空写真では決してドイツ軍の壕の深さと頑丈さ、そしてドイツ兵の

練度のレベルや彼らの士気のいかなるかまで知ることはできませんでした。

地下壕で安全性を確保したドイツ軍守備隊は、偵察できないところで

マシンガンのポストをどれだけ速く動かすことができるかなどと、

技術改善するための射撃訓練に取り組んでいました。

このイメージは、「ソンムの戦い」が行われたソンムを

上空から撮った何枚もの航空写真の典型的な一枚です。

写真は確かに紙に落書きされた飛行士のメモよりは正確でしたが、

このころの航空写真というのははしばしば軍事的価値には値しないものでした。

まず、この頃の貧弱なレンズでは重要な情報を写しとることはできず、

開発の進捗は戦場で十分に役に立つまで追いつかなかったのです。

当時はフィルム現像と印画紙にプリントするのに時間もかかり、

かりに高品質レベルの写真が撮れたとしても、手元に来る頃には

その情報はすでに情報としての価値を持っていないことがほとんどでした。

22歳で白髪に・・・搭乗員の精神的影響

野原で座って語らっている軍服の青年たち。

イギリス第三航空部隊の搭乗員たちです。

一人ひとりに手書きで

「Killed」撃墜「wounded」負傷

「missing」未帰還「dead」死亡

という文字が添えられています。

ある第一次世界大戦時の戦闘機パイロットは

「搭乗員という仕事は、人の神経をとことん痛めつける。

航空隊は6ヶ月の勤務を半分こなしたところで、2週間

休暇を取れることになっていたが、ほとんどの人間は

最初の4ヶ月半で壊れてしまうのだった」

と語っています。

もっとも、運が悪ければその前に訓練で事故死するか戦死するか・・。

いずれにしても写真の搭乗員たちの割合で同じ運命に遭うのでした。

搭乗員の生活というのは傍目には確かに楽勝に見えました。

いったん前線に出た後は戦争を離れ、「比較的」とはいえ

暖かくて清潔な飛行基地に戻ることができましたし、

食べ物もなんならお酒も十分与えられ、搭乗員仲間と

カードで遊ぶあいまにちょこっと自分の愛機の手入れなどして

次のミッションまでの間を過ごしていました。

しかし、恵まれている上に自由で気楽に見える生活の下で、

彼らの精神はいつか必ずやってくる「死」への恐怖で蝕まれ、

いかなる量の飲酒や気晴らしも、部隊全体にのしかかる

重圧のようなものを払い除けることはできませんでした。

戦死した友人の代わりにすぐに新しい顔が現れ、

ほどなくその者たちも「西へ行く」、つまりそれは死を意味します。

この生活の中で、苦悩する若者が平常な精神を保つことができず、

瞬く間に髪が白くなる例は珍しくありませんでした。

日本軍の搭乗員も、特に特攻部隊に配置されたものには

同じようにふんだんに酒や食べ物を与えられて、傍目からは

『陽気にやっている』ように見えましたが、

『夜など、一人になるとどうだったかわからなかった』(丹波哲郎回想)

ただし、髪が白くなったという話はあまり聞いたことがありません。

航空搭乗員の訓練

特に黎明期の航空機の訓練はそれだけで危険が伴いました。

戦争が始まっても、当時の参戦国には、航空搭乗員を出来るだけ急いで、

しかし安全な方法で育成するプログラムがまだ普及していませんでした。

例えば王立航空師団は戦争が始まったとき、教官の数も足りておらず、

さらにはじゅうぶんな訓練用のフィールドもなかったくらいです。

結果として、最終的に英国軍の戦争中に

失われた航空機の60パーセントは戦闘ではなく訓練中の事故

によるものとなりました。

しかしながら、戦闘で失われる搭乗員の数が増えていくにしたがって、

訓練のやり方はより適切なものに置き換えられてゆき、

急速に改善がなされていったという事実があります。

今なら考えられませんが、第一次世界大戦当時、航空訓練を

「生き残った」搭乗員は、しばしば5時間未満の飛行時間で

実戦に参加することを余儀なくされました。

この準備不足のため、彼らは戦闘に飛び込むやいなや致命的なエラーを犯し、

そして生きて帰ることはできなかったのです。

この漫画?には「THE LAST LOOP」というタイトルがついています。

撃墜されて最後の旋回を行いながら墜ちていくのはドイツ軍機です。

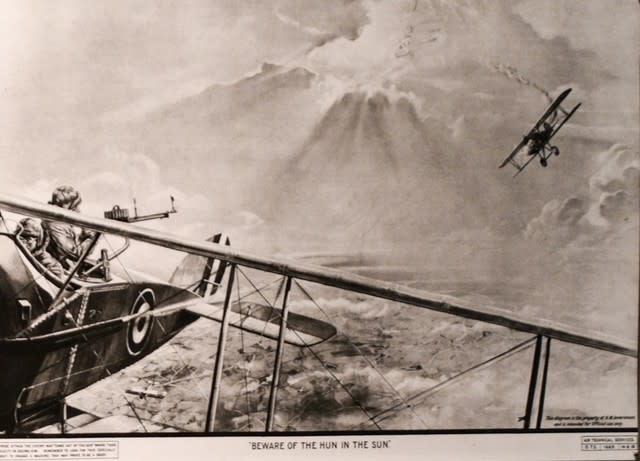

”BEWARE OF THE HUN IN THE SUN"

我々には馴染みがありませんが、英語圏ではこのフレーズは、

航空、特に空戦を語る上で最も有名なものだといわれています。

まず、絵を見ていただければ、それだけで

「太陽を背に向かってくる戦闘機は常に優位に立つ」という

戦闘機漫画で子供ですら知っているセオリーを思い出すでしょう。

第一次世界大戦の場合、(第二次世界大戦でも同じですが)

攻撃に向かう連合国軍は、つねに西から東に飛ぶことになりました。

対してドイツ軍は基地が東にあることから太陽を背にできるので、

連合国軍の編隊に対し常に優位を保つことができました。

特に高高度を飛びながら西から東に向かってやってくる飛行機は

上空の太陽を背にしさえすれば、完全に姿を消してしまいます。

もちろん夕方には彼我の機位は逆転するわけですが、

当時の飛行機では暗くなるとまず帰還も着陸もできなくなるため、

空戦は常に連合軍に不利な時間に行われることになりました。

また、 連合国の飛行機はヨーロッパ独特の西風編成風によって

ドイツ側に押し流される危険性があり、早く現地を離脱しないと

最悪それは自分の基地に戻ることができないということを意味しました。

ところでこのフレーズの意味することはわかったけれど、

「HUN」ってなんですか?ということなんですが。

1940年に発行されたスピットファイアのマニュアルには、

「フン族は太陽の方向からやってきた」

ということから最初にドイツ軍が使用した言葉だと説明されています。

これもわたしたちにはピンときませんが、ヨーロッパ人が

アッティラ・ザ・フン

に対して持っている恐怖心というのは凄まじいものがあります。

現在でも、凶暴な者(ひいては横暴な者)のたとえに

「アッティラのような」

などというくらい、5世紀ごろのヨーロッパを震え上がらせた男でした。

異様な風体をしてオーストリア、ハンガリー、ルーマニア、ロシア南部、

ドイツ、そしてローマと荒らし回った彼らは、

常に東から太陽を背にしてやってきた

ことから、ドイツ軍が自分たちをアッティラとフン族の軍に擬えて、

そのように自称したのが始まりではないかという説もあります。

ちなみに”BEWARE OF THE HUN IN THE SUN”で検索すると、

同名のバトル・オブ・ブリテンの時のイギリス空軍の映画が出てきます。

当時、多くの駆け出しパイロットは飛行機の操縦を習う以前に

自動車の運転というものすらしたことがありませんでした。

(それをいうなら年齢的に自衛隊の航空学生もほとんどそうなんですが)

しかし、近代と違うのは、指導の補助となるシミュレーターなどなく、

非常に原子的な方法で練習を始めていたのです。

例えば、イギリス空軍は、飛行中における危険について学ぶ方法が

事故のイラストを見るだけ

だったというのです。

訓練ではプラカードやその他地上で行うあれやこれやを使用して、

飛行機のループや敵機の回避方法を説明していましたが、

もちろんこれらが実際の飛行体験に代わるものはなりえません。

ただ、どこの国もだいたい同じような状況だったので、

この点においてどこが有利だったというようなことはありませんでした。

MARKSMANSHIP ON RAILS

「マークスマンシップ」というのは「射撃術」という意味です。

必要は発明の母と陳腐な言葉を思い浮かべてしまいますが、

戦争のための科学技術の進歩というのは凄まじいもので、

絵を見て飛行を学ぶ時代はあっという間におわり、訓練用の機器、たとえば

レールを走るトロッコから銃撃を行う練習装置が発明されました。

これなどは少なくとも実戦にかなり役立ったのではないでしょうか。

当時のロイヤル・フライング・コーア(イギリス航空隊)で使用された

教科書やノートなどが展示されています。

立てかけてある黒い本には

「国際連邦航空局

大英帝国

飛行船パイロット証明書」

とあります。

分厚い証明書ですね。

操縦法の教科書、ドイツ機の判別のための図解、

そして手前の手書きのノートは何回着陸したとか、

飛行時間の合計がメモしてあります。

左のノートの表紙にはなぜか

「mademoiselle miss」(マドモアゼル・ミス)

とあるのですが、これは意味がわかりません。

イギリス人男性がフランス人女性を差しているのかなという気がしますが。

まさか飛行機のあだ名とかじゃないよね?

左はおそらくプロペラの一部に彫刻を施した看板。

マグのように見えるのも部品をリサイクルしたものでしょうか。

すべてイギリス航空隊の搭乗員の個人的な持ち物です。

第一次世界大戦におけるパラシュートの普及

パラシュートというものが普及し出したのもこの頃です。

当時の技術ではパラシュートの素材はあまりにも分厚く、

特に連合国では飛行機のコクピットに載せることもできなかったので、

使用することができたのは連合国では気球搭乗員だけでした。

しかしながらさすがというか、ドイツ軍とドイツの同盟国は、

1918年にはコンパクトなパラシュートを開発し運用しいました。

写真は気球から飛び降りている搭乗員です。

当時の気球はしばしば火災を起こし大変危険な乗り物でしたが、

この使用によって多くの搭乗員が命を助けられたといいます。

航空機乗員の命を救うパラシュートの普及のためには

集中的に(しかし危険な)テストが繰り返されました。

ドイツ軍がパラシュートのテストをしているところですが、

こんなドームのうえみたいなところから飛び降りて

はたしてパラシュートは開いたのか?と不思議ですね。

と思ったらご安心?ください。

これはまだパラシュートができてすぐのテストの光景で、

「とりあえずパラシュートをつけて飛行機から飛んでみた」

という段階なんだそうです。

下にはネットが張ってあります。

ドイツ軍が導入したパラシュートは、1918年の3月、

航空機の地上員だったHEINEKEが発明した、バックパック内蔵型の

(つまり今も機構的には全く変わっていない)ものです。

最初にテストをした70人のうち3分の1は、ラインが絡まったり、

傘が破れたり、ハーネスが破損したりして死亡しています。

内部にはこんなものを導入するのか、という否定的な意見も出ましたが、

しかし、「何もつけずに飛行機に乗ること」と、3分の2が

助かる可能性を秤にかければ、彼らにとってどうすべきかは明確でした。

ちなみに最初にパラシュートというものを考えたのはレオナルド・ダ・ヴィンチで、

彼が15世紀に描いたスケッチにそのようなものが見られるそうです。

初期のフランスの設計者は、1912年にエッフェル塔からの降下失敗を含む、

飛行機や塔からの実験的なジャンプで実際にテストしていました。

Franz Reichelt’s Death Jump off the Eiffel Tower (1912) | British Pathé

ちなみにエッフェル塔からの降下(落下)映像。

実験というより興業師に金をもらってやった、ということだったと

「映像の世紀」では説明していました。

しかし、このおっさん名前からしてこれどう考えてもドイツ人です。

脱出を余儀なくされた時の搭乗員の生存率を改善するものでしたが、

イギリスは1918年9月までなぜかパラシュートを採用しませんでした。

同じくフランスとアメリカもまた、戦時中はこれを許可していません。

続く。