スミソニアン博物館の軍事航空偵察シリーズ、「スカイ・スパイ」。

冷戦時代の高高度偵察機について前回お話ししてきたわけですが、

人が乗った航空機で偵察を行うというのは、どうしても撃墜されたり捕まったり、

それこそU-2ではありませんが、最悪国家の危機レベルでのリスクを伴います。

人が乗った航空機で偵察を行うというのは、どうしても撃墜されたり捕まったり、

それこそU-2ではありませんが、最悪国家の危機レベルでのリスクを伴います。

そこで、人を使わない偵察機、ドローンの登場となります。

■ ドローン

■ ドローン

ここ数十年の間に急速に普及したのが、遠隔操作で操縦する無人航空機です。

この写真の輸送機の主翼の下、パイロンには、ドローンが装着されています。

最初にドローンが軍事偵察(主に写真偵察)に投入されたのはベトナム戦争で、

これらの航空機は、一般的にジェットエンジンを搭載した高速機でした。

その後、マイクロチップの導入により、カメラや制御技術が小型化されたことで、

より小型で低速の飛行体が開発され、投入されていきます。

その後、マイクロチップの導入により、カメラや制御技術が小型化されたことで、

より小型で低速の飛行体が開発され、投入されていきます。

後世の多くの紛争では、攻撃の評価や計画、コンプライアンスの監視に

ドローン、UAV(無人航空機)の飛行が不可欠となっていくのです。

ドローン、UAV(無人航空機)の飛行が不可欠となっていくのです。

RQ-4グローバルホークの整備を行う飛行士:2008年9月

ネットでの拾いもの・・どうしてこうなった状態のドローン

■ 衛星偵察

空中偵察の次のステップは、宇宙軌道上からの偵察です。

衛星は軌道上から広大な地域を詳細に監視することを可能にしました。

衛星は軌道上から広大な地域を詳細に監視することを可能にしました。

【ディスカバラー13再突入カプセル】

「ディスカバラー」は、ソ連を監視するための人工衛星を開発する秘密計画

アメリカの「コロナ計画」の公称(つまり表向き名称)です。

アメリカは「コロナ計画」をあくまでも宇宙開発計画として発表していましたが、

その実態はソ連を監視するためのスパイ衛星を打ち上げることでした。

航空機による偵察は、これらの宇宙計画までの単なる「場つなぎ」にすぎなかった、

という話を前回しましたが、この計画は実は1950年代後半に始まっていました。

アメリカが考えた、宇宙に偵察カメラを送り作動させるという壮大な計画。

これは実に最初から失敗の連続だったのですが、さすがアメリカ、

1960年8月、「ディスカバラー13」カプセルを回収することに成功しました。

これは、軌道上で回収された人類史上最初の人工物となります。

アメリカの「コロナ計画」の公称(つまり表向き名称)です。

アメリカは「コロナ計画」をあくまでも宇宙開発計画として発表していましたが、

その実態はソ連を監視するためのスパイ衛星を打ち上げることでした。

航空機による偵察は、これらの宇宙計画までの単なる「場つなぎ」にすぎなかった、

という話を前回しましたが、この計画は実は1950年代後半に始まっていました。

アメリカが考えた、宇宙に偵察カメラを送り作動させるという壮大な計画。

これは実に最初から失敗の連続だったのですが、さすがアメリカ、

1960年8月、「ディスカバラー13」カプセルを回収することに成功しました。

これは、軌道上で回収された人類史上最初の人工物となります。

「13」カプセルはテストだったので、フィルムは搭載されていませんでしたが、

その1約週間後に打ち上げられたディスカバラー14号が、

約2週間後には宇宙からフィルムを持ち帰ったのです。

その1約週間後に打ち上げられたディスカバラー14号が、

約2週間後には宇宙からフィルムを持ち帰ったのです。

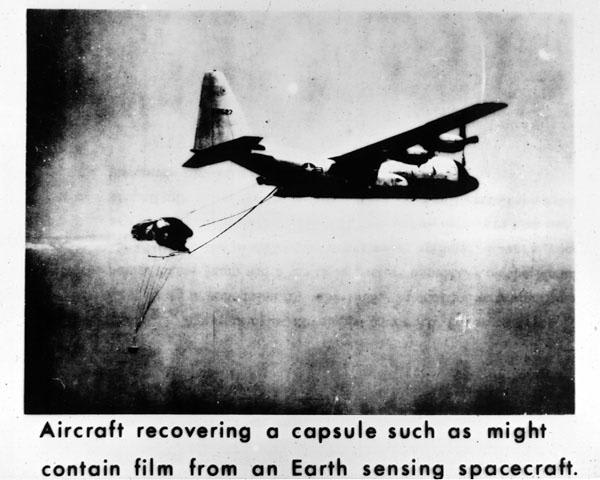

航空機が偵察型衛星を再突入時にキャッチしています。

ディスカバラーで撮影したカプセルは、ソ連が取得することのないように

海中に落ちてからではなく空中でキャッチすることにしました。

カプセルはある程度の浮力を持っていましたが、敵の取得を恐れ、

一定の時間が過ぎると沈むようにできていたので、

それでほとんどの最初のカプセル実験は失敗したと言われています。

何回めかの実験の時には、ソ連が情報を手に入れて、落下地点付近で

潜水艦を待機させているらしいとわかって、実験そのものが中止されました。

アイゼンハワー大統領の前にある金だらいのようなものが、

回収されたディスカバラーのカプセルです。

大統領はアメリカ国旗を持って、なにかパフォーマンスをするつもり?

と思ったのですが、実はこのお釜の中に仕込んであった国旗だそうです。

アメリカ人の好きそうな演出ですな。

というか、それまでのディスカバラーにはもれなく国旗が仕込んであったのか?

ヤラセくさいなあ・・・と思うのはわたしの心が汚れているせいでしょうか。

回収されたディスカバラーのカプセルです。

大統領はアメリカ国旗を持って、なにかパフォーマンスをするつもり?

と思ったのですが、実はこのお釜の中に仕込んであった国旗だそうです。

アメリカ人の好きそうな演出ですな。

というか、それまでのディスカバラーにはもれなく国旗が仕込んであったのか?

ヤラセくさいなあ・・・と思うのはわたしの心が汚れているせいでしょうか。

ディスカバラー計画は1960年代初頭にひっそりと終了しましたが、

これは打ち上げの言い訳をもうしなくて良くなったからで、

コロナ計画そのものは1972年まで秘密裏に続けられていました。

1995年2月、ビル・クリントン大統領は大統領令に署名し、

1960年から1972年までの機密扱いの衛星偵察写真を公開していますが、

それがこれからご紹介するいこれからご紹介する一連の画像です。

この機密解除された1962年8月の画像には、旧ソ連のアラル海が写っています。

過去数十年間の地球環境の変化を研究する科学者にとって、

このような詳細な画像は学術的にもたいへん有用なものです。

1960年から1972年までの機密扱いの衛星偵察写真を公開していますが、

それがこれからご紹介するいこれからご紹介する一連の画像です。

この機密解除された1962年8月の画像には、旧ソ連のアラル海が写っています。

過去数十年間の地球環境の変化を研究する科学者にとって、

このような詳細な画像は学術的にもたいへん有用なものです。

こちらも同じランドサットによるアラル海の画像ですが、

先ほどの写真から23年経った1987年8月撮影のものになります。

画像がカラーなのはもちろん、画像の鮮明さが技術の進歩を語ります。

先ほどの写真から23年経った1987年8月撮影のものになります。

画像がカラーなのはもちろん、画像の鮮明さが技術の進歩を語ります。

ただし、写真にはこの期間、アラル海で起きた環境破壊の様子が示されています。

農薬の過剰使用や不適切な灌漑が20年以上も繰り返された結果、

かつては広大で豊かだったアラル海は汚染され、縮小してしまっています。

上の画像と比較してみてください。

農薬の過剰使用や不適切な灌漑が20年以上も繰り返された結果、

かつては広大で豊かだったアラル海は汚染され、縮小してしまっています。

上の画像と比較してみてください。

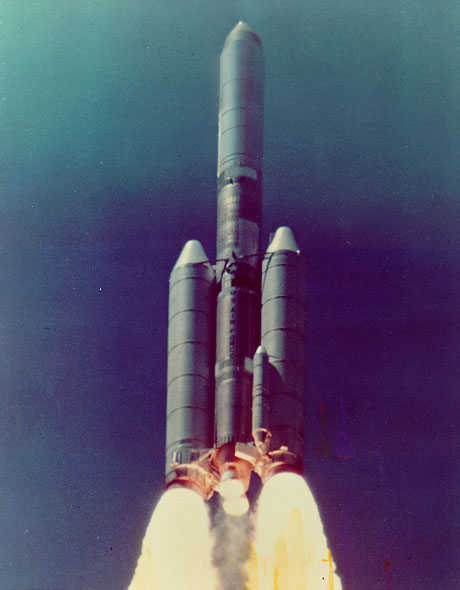

発射される偵察衛星

年代を追って

ロケットが立派に・・・。

ロケットが立派に・・・。

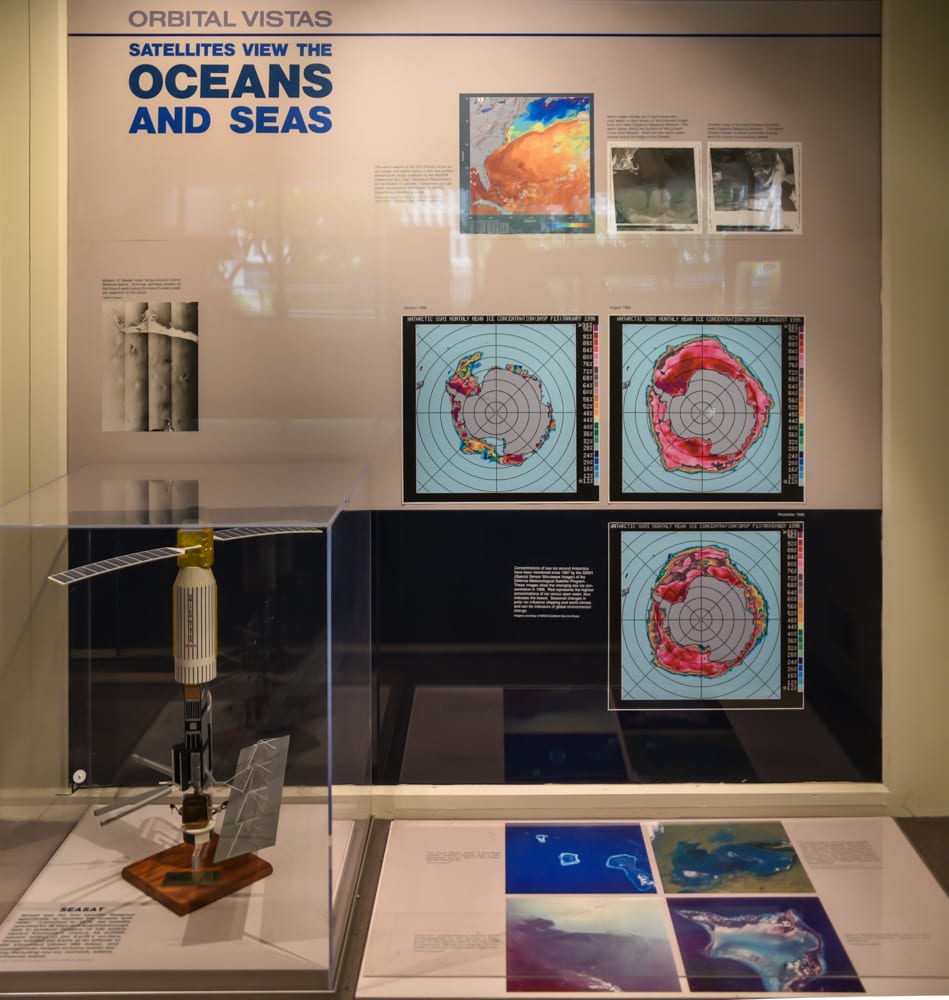

■ ランドサット

ランドサット衛星は、1972年から地球を観測しています。

地球の数百億平方キロメートルがランドサットのセンサーによってカバーされ、

その画像は地球科学のさまざまな分野の科学者に実用的な情報を提供してきました。

地球の数百億平方キロメートルがランドサットのセンサーによってカバーされ、

その画像は地球科学のさまざまな分野の科学者に実用的な情報を提供してきました。

ランドサット1

ランドサット1は、高度917kmの軌道に打ち上げられました。

1日に地球を14周し、18日ごとに同じ場所を通過していました。

ランドサット4

ランドサット4と5は高さ705kmの軌道で、16日サイクルです。

ランドサット5は現在も稼働中です。

ランドサット1、2、3に搭載されていた地球画像センサーは、

マルチスペクトラルスキャナー(MSS)と呼ばれていました。

ランドサット4号、5号には経年劣化が比較できるように同じMSSに加え、

さらに進化したTM(Thematic Mapper)というセンサーが搭載されました。

ちなみにランドサット4号は故障で引退し、

ランドサット6は所定の軌道に到達できずに行方不明のままです。(おい)

1999年、ランドサット7はさらなる改良バージョンであるセンサー、

ETM+(Enhanced Thematic Mapper Plus)を搭載しました。

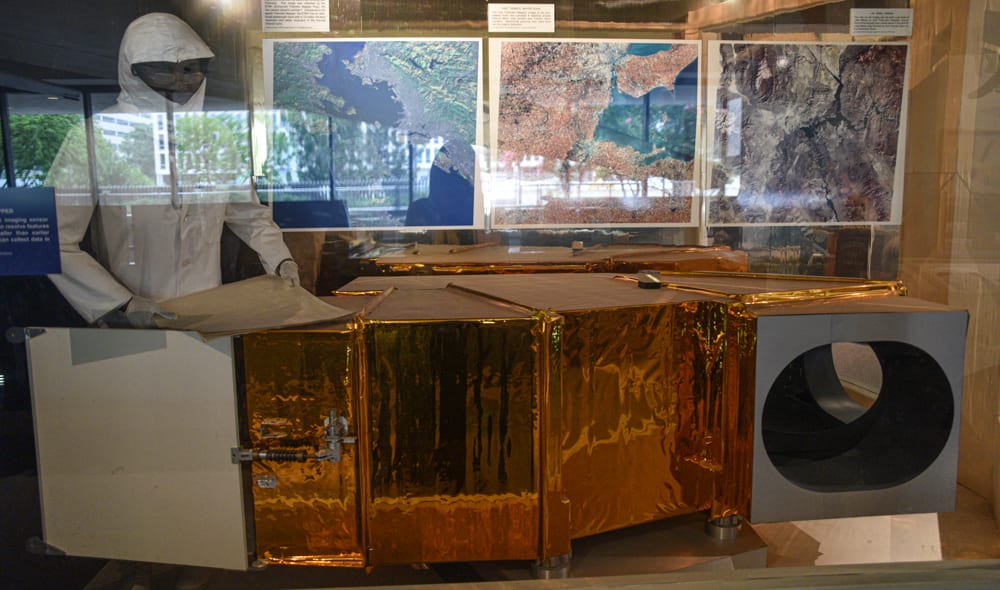

マルチ・スペクトル・スキャナー(Multi-Spectral Scanner)

ランドサット6号機に搭載されたセンサーです。

約34,000平方キロメートルの範囲を、約80メートルの解像度で画像生成します。

MSSは、可視光と赤外線の両方の波長でデータを取得し、

振動鏡を使って地球をスキャンするしくみです。

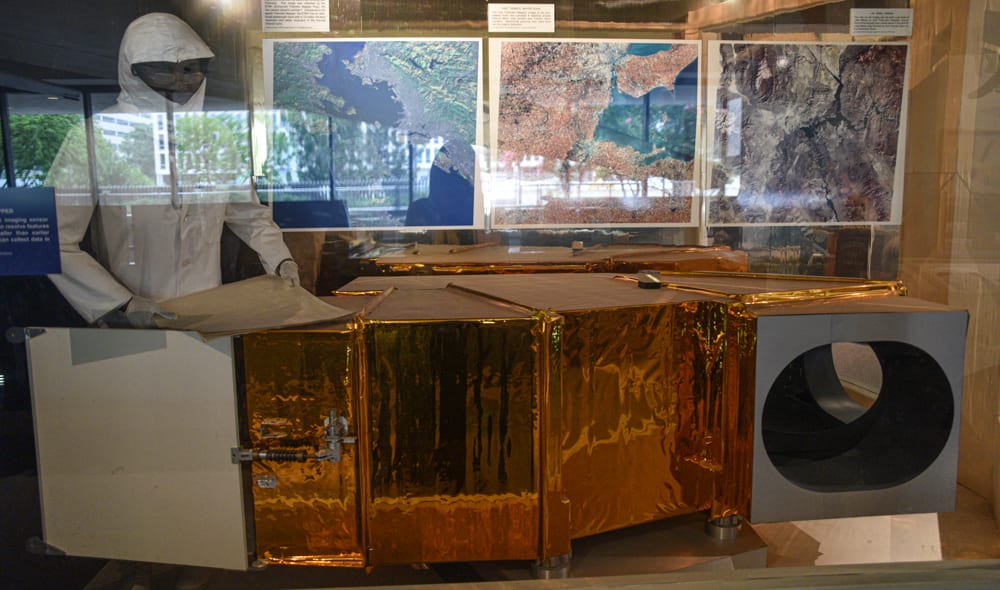

【テマティック・マッパーThematic Mapper】

マッパーは「地図化」ということだと思われます。

スミソニアンにあるこのマッパーですが、実物大のモデルです。

まるでスピーカーみたいですが、これは撮像素子、

イメージセンサーと言った方が分かりやすいでしょうか。

ランドサット4と5は高さ705kmの軌道で、16日サイクルです。

ランドサット5は現在も稼働中です。

ランドサット1、2、3に搭載されていた地球画像センサーは、

マルチスペクトラルスキャナー(MSS)と呼ばれていました。

ランドサット4号、5号には経年劣化が比較できるように同じMSSに加え、

さらに進化したTM(Thematic Mapper)というセンサーが搭載されました。

ちなみにランドサット4号は故障で引退し、

ランドサット6は所定の軌道に到達できずに行方不明のままです。(おい)

1999年、ランドサット7はさらなる改良バージョンであるセンサー、

ETM+(Enhanced Thematic Mapper Plus)を搭載しました。

マルチ・スペクトル・スキャナー(Multi-Spectral Scanner)

ランドサット6号機に搭載されたセンサーです。

約34,000平方キロメートルの範囲を、約80メートルの解像度で画像生成します。

MSSは、可視光と赤外線の両方の波長でデータを取得し、

振動鏡を使って地球をスキャンするしくみです。

【テマティック・マッパーThematic Mapper】

マッパーは「地図化」ということだと思われます。

スミソニアンにあるこのマッパーですが、実物大のモデルです。

まるでスピーカーみたいですが、これは撮像素子、

イメージセンサーと言った方が分かりやすいでしょうか。

横に立っている人が怖い・・ってそこかい

ランドサット4号、5号に搭載されているもので、

初期のランドサットに比べて約3倍の大きさの地形を捉えることができ、

より多くの波長帯のデータを収集することができます。

博物館に展示されている実物大のモデルは、

ヒューズ・エアクラフト社の提供によるものです。

セマティック・マッパーでランドサットから撮ったルイジアナ州ファルムランド。

同じく、ラスベガスのミード湖。

ミード湖は世界最大の人工湖で、コロラド川のフーバーダムを形成します。

「レッドリバーバレー」という歌がありますが、この辺りは地層が赤いんです。

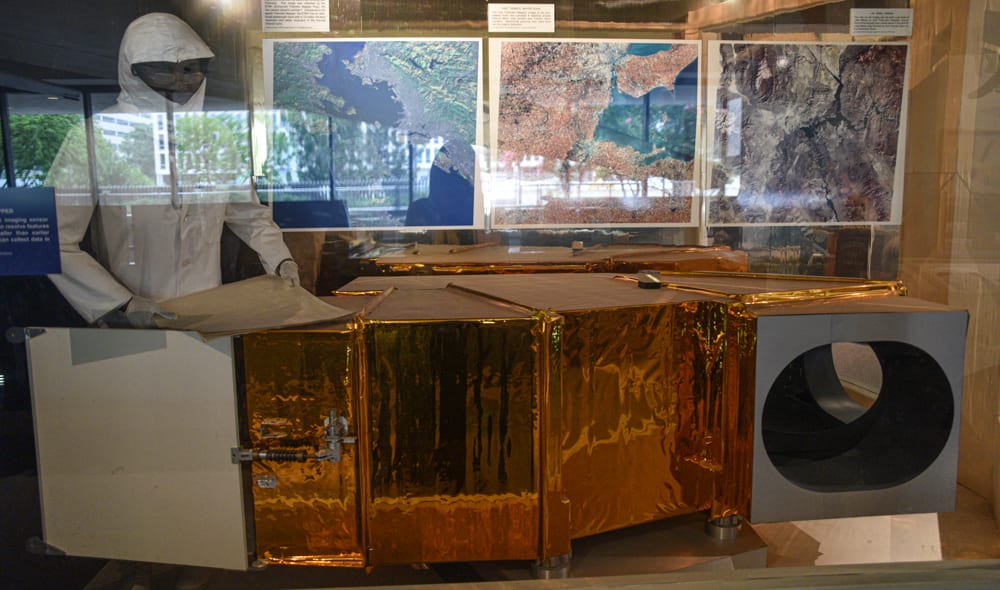

ランドサットTMが捉えたミズーリ川の氾濫前

氾濫後。

さらにその後。

川のラインがはっきりしないくらい氾濫しています。

川のラインがはっきりしないくらい氾濫しています。

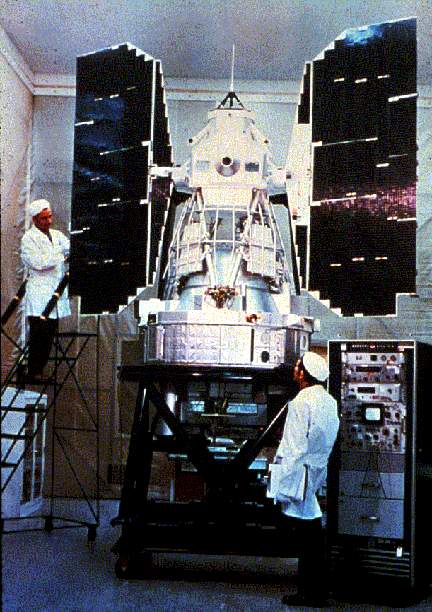

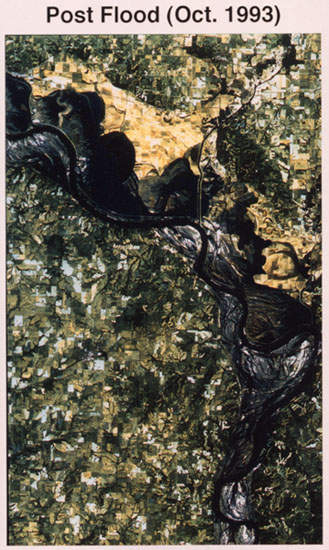

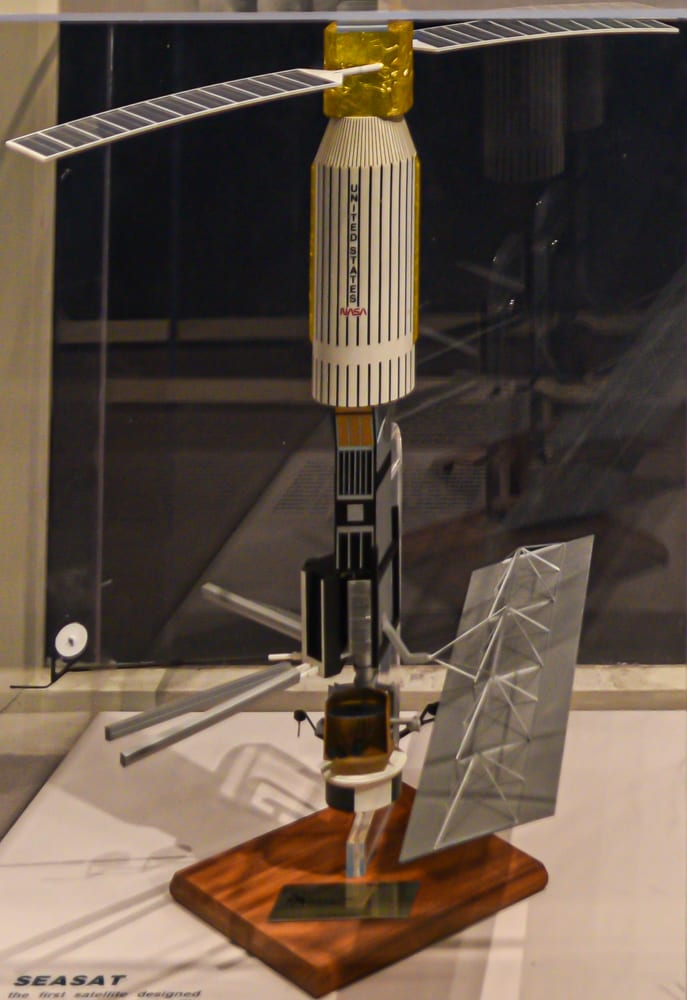

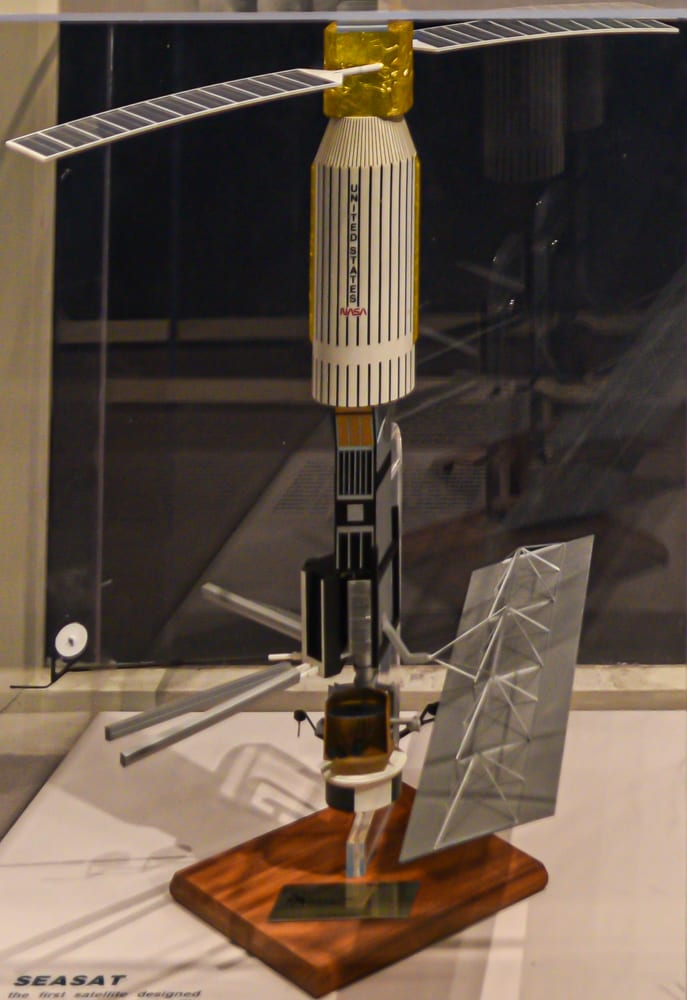

■ 人工衛星が見た海洋・シーサット

「シーサット」は、レーダーによる海洋監視に特化した初の人工衛星です。

1978年に打ち上げられたこの衛星は、98日間にわたって運用され、

1億平方キロメートルの地表の画像を作成するのに十分なデータを取得しました。

高度800kmの軌道を周回し、海氷、海流、渦、内部波など

多くの海洋の特徴をレーダー画像で提供することができました。

スミソニアンに展示されているのは20分の1スケールモデルで、

ジェット推進研究所による提供です。

1978年に打ち上げられたこの衛星は、98日間にわたって運用され、

1億平方キロメートルの地表の画像を作成するのに十分なデータを取得しました。

高度800kmの軌道を周回し、海氷、海流、渦、内部波など

多くの海洋の特徴をレーダー画像で提供することができました。

スミソニアンに展示されているのは20分の1スケールモデルで、

ジェット推進研究所による提供です。

海底の地形を知る

シーサットには、海面の地形を計測する装置も搭載されていました。

この画像で明るい色合いは隆起を、暗い色の部分は窪みを表しています。

海面の変化は、海底の海溝や海嶺の地形を表します。

この画像で明るい色合いは隆起を、暗い色の部分は窪みを表しています。

海面の変化は、海底の海溝や海嶺の地形を表します。

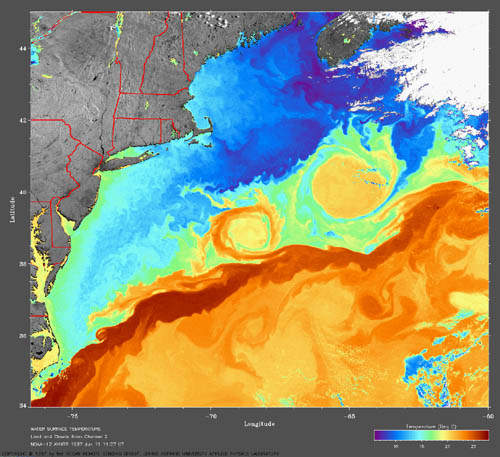

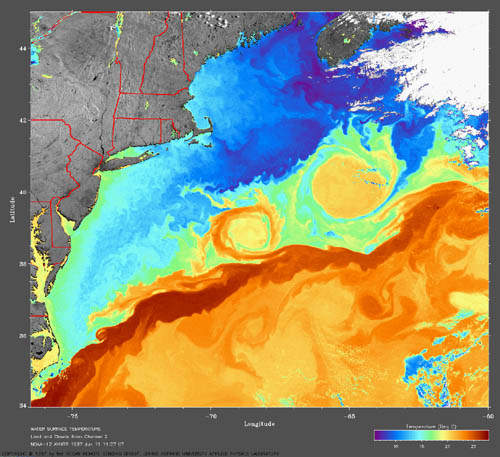

海洋の温度を知る

NOAA-12衛星に搭載された

高性能超高解像度放射計(AVHRR)のデータによる海面温度の画像。

オレンジと赤の色は温度が高く、紫と青の色は温度が低いことを表します。

この1997年の画像では、メキシコ湾流の暖かい部分がはっきりと確認できます。

AVHRRは実際の海面温度を知ることに役立ちますが、

海水温を知ることで、漁業関係者の海流や餌場などの特定情報に役立ちます。

高性能超高解像度放射計(AVHRR)のデータによる海面温度の画像。

オレンジと赤の色は温度が高く、紫と青の色は温度が低いことを表します。

この1997年の画像では、メキシコ湾流の暖かい部分がはっきりと確認できます。

AVHRRは実際の海面温度を知ることに役立ちますが、

海水温を知ることで、漁業関係者の海流や餌場などの特定情報に役立ちます。

海底の地形を知る

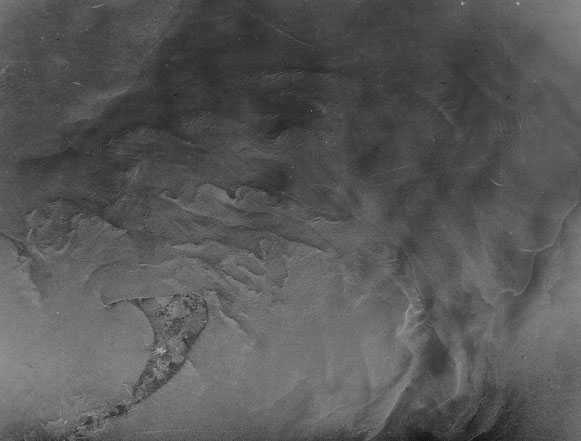

マサチューセッツ州ナンタケット島沖の尾根や浅瀬による表面の凹凸が、

シーサットの画像にはっきりと現れています。

表面の模様と海中の様子がよく一致していますね。

河川底の堆積物を知る

アラスカ南西部のクスコクウィム川河口の堆積物が、

シーサットの画像にはっきりと映し出されています。

明るい部分は川の流れによって形成された水路です。

シーサットの画像にはっきりと映し出されています。

明るい部分は川の流れによって形成された水路です。

モザイク合成

モザイク画像で表されたシーサットによるグランドバハマ島周辺。

南側には、島の西海岸の水の流れによる渦が見られます。

海洋温度を知る

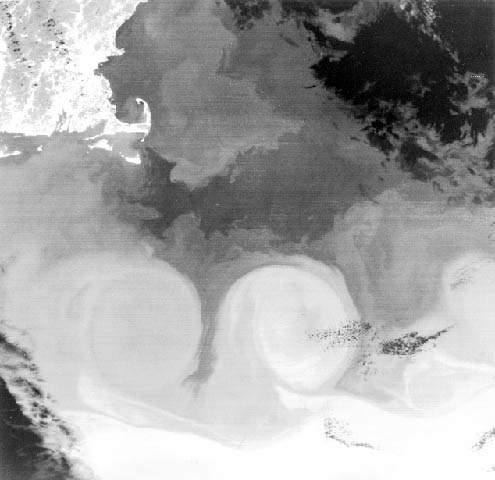

熱容量マッピングミッションによる画像。

暖かい水は明るい色調で、冷たい水は暗い色調で表示されています。

写真の下の方に見えるのがメキシコ湾流。

メキシコ湾流の端には巨大な2つの渦が確認されます。

熱容量マッピングミッションによる画像。

暖かい水は明るい色調で、冷たい水は暗い色調で表示されています。

写真の下の方に見えるのがメキシコ湾流。

メキシコ湾流の端には巨大な2つの渦が確認されます。

海洋温度を知る2

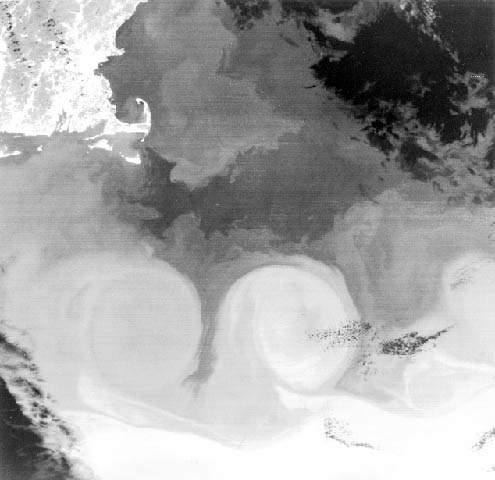

熱容量マッピングミッションによるメキシコ湾流の別の画像。

白い部分が温かいメキシコ湾流で周囲の水は冷たいことがわかります。

熱容量マッピングミッションによるメキシコ湾流の別の画像。

白い部分が温かいメキシコ湾流で周囲の水は冷たいことがわかります。

■ 広視野センサSeaWiFS

黒海のSeaWiFS画像。

1997年8月に打ち上げられた衛星「SeaStar」に搭載されている

広視野センサ(SeaWiFS)です。

1997年8月に打ち上げられたSeaWiFSは、海の色を測定し、

植物プランクトンの濃度データを提供するとともに、

海と地球の変化の関係を研究することを目的としています。

広視野センサ(SeaWiFS)です。

1997年8月に打ち上げられたSeaWiFSは、海の色を測定し、

植物プランクトンの濃度データを提供するとともに、

海と地球の変化の関係を研究することを目的としています。

センサの発達については長くなるのでここでは扱いませんが、

目に見える可視光だけでなく、赤外線など、

放射線を見ることができるセンサがいつの間にか?現れました。

目に見える可視光だけでなく、赤外線など、

放射線を見ることができるセンサがいつの間にか?現れました。

それらの情報はフィルムに記録されるのではなく、

コンピュータの画像に変換できるもので、ピクセル

(小さな四角のモザイク)で構成されているのは皆さんご存知の通り。

コンピュータの画像に変換できるもので、ピクセル

(小さな四角のモザイク)で構成されているのは皆さんご存知の通り。

■レーダー

陸地を見るもう一つの方法は、レーダーを使うことです。

レーダーは雲も見通すことができ、日の光を必要としません。

そのため、昼夜を問わず、大気の状態が悪くても画像を記録することができます。

レーダー画像は、表面の粗さ、方向性、含水率、組成などの物理的特性と、

シーンを「照らす」レーダー信号の波長に依存しています。

1978年に運用されたシーサット衛星のレーダー画像。

左上から右下にかけてサンアンドレアス断層が広がっています。

暗いところは断層の北東に位置するモハーベ砂漠。

明るい部分は南西に位置するサンガブリエル山地であり、

右下には主要な道路がはっきりと示されています。

レーダーは雲も見通すことができ、日の光を必要としません。

そのため、昼夜を問わず、大気の状態が悪くても画像を記録することができます。

レーダー画像は、表面の粗さ、方向性、含水率、組成などの物理的特性と、

シーンを「照らす」レーダー信号の波長に依存しています。

1978年に運用されたシーサット衛星のレーダー画像。

左上から右下にかけてサンアンドレアス断層が広がっています。

暗いところは断層の北東に位置するモハーベ砂漠。

明るい部分は南西に位置するサンガブリエル山地であり、

右下には主要な道路がはっきりと示されています。

アパラチア山脈が折り重なっている様子をシーサットレーダーで撮影したもの。

■シャトル・イメージング・レーダー

1981年にスペースシャトルに搭載された

シャトル・イメージング・レーダー装置(SIR-A)は

地表の約1,000万平方キロメートルの画像を撮ることができました。

エジプト西沙漠のランドサット画像に重ねられたシャトル画像レーダー実験

(SIR-A)のデータには、古代の干上がった川の水路が写っていました。

かつて水が流れていた河道の特定は考古学者の研究に役立ちます。

ガラパゴス諸島のイサベラ島にあるアルセド火山の3D画像。

地形データとSIR-C/X-SARのレーダー画像を重ね合わせて作成されたもので、

粗い質感の溶岩流は明るく、滑らかな灰の堆積物や溶岩流は暗く見えています。

■ラダーサット

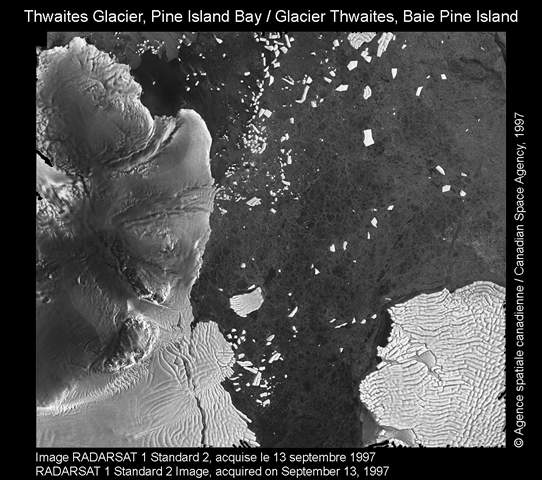

1995年11月に打ち上げられたラダーサットは、カナダ宇宙庁が運用しており、

さまざまな解像度のレーダーデータを提供しています。

南極大陸のパインアイランド湾に突き出たベア半島(左)とスウェイツ氷河の末端。

この画像は、カナダとアメリカが共同で行っている

南極マッピングミッション(AMM)の一環として取得されたものです。

AMMは、1997年9月に開始された、

宇宙から南極大陸全体を高解像度でマッピングするプログラムです。

レーダー画像から氷に覆われた南極の詳細な地図が作成されています。

21世紀に入ってからの10年間は、衛星による上空からの偵察が主流でした。

戦場の状況を迅速に把握し、広範囲の電磁波を継続的にサンプリングするためには、

依然として空力的な飛行体が必要です。

しかし、これらはますます無人化されていくでしょう。

手のひらサイズのマイクロマシンから、グローバルホーク、

NASAの太陽電池駆動のパスファインダーまで。

さまざまなUAVが存在しますが、これらは何日も継続して飛行することができます。

UAVの研究と発展の目指すものは、

かつての有人の空中戦の原点を再現することにあるのかもしれません。

より確実に。人的被害を被ることなく。

NASAの太陽電池駆動のパスファインダーまで。

さまざまなUAVが存在しますが、これらは何日も継続して飛行することができます。

UAVの研究と発展の目指すものは、

かつての有人の空中戦の原点を再現することにあるのかもしれません。

より確実に。人的被害を被ることなく。

続く。

ウクライナ戦争では、あまりドローンは活躍していないというか、スマホでそこにいるロシア軍がバンバン撮れるので、ツイッターでかなりの情報収集が出来ています。戦争やめれー