ミシガン州マスキーゴン湖に係留展示されている

潜水艦「シルバーサイズ」内部紹介、前回までに

第二区画となる「フォワードバッテリーコンパートメント」、

通称オフィサーズ・アイランドまでが終わりました。

前方から入って行って後方に抜けるこの見学順路に沿って歩くと、

区画を区切る2番目のドアが現れます。

この二つ目の水密ドアを潜りますと、

次はいよいよ、この部分となります。

潜水艦「シルバーサイズ」内部紹介、前回までに

第二区画となる「フォワードバッテリーコンパートメント」、

通称オフィサーズ・アイランドまでが終わりました。

前方から入って行って後方に抜けるこの見学順路に沿って歩くと、

区画を区切る2番目のドアが現れます。

この二つ目の水密ドアを潜りますと、

次はいよいよ、この部分となります。

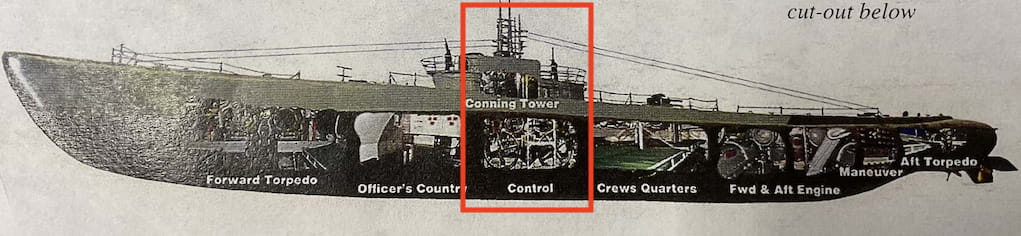

ボートの真ん中に当たるコントロールルーム、

そしてその上に位置するコニング・タワーです。

そしてその上に位置するコニング・タワーです。

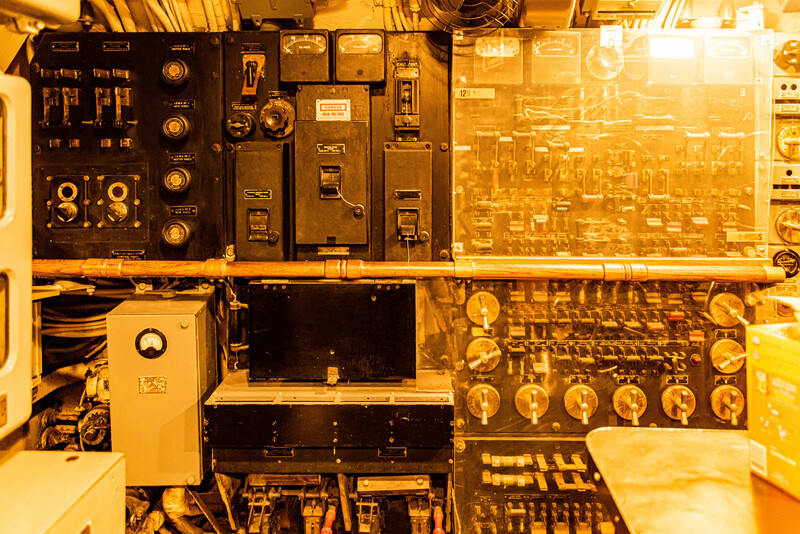

■ コントロール・ルーム

まずは制御室、コントロールルームからです。

計器、ゲージ、スイッチ、およびバルブの塊が全体を埋め尽くす部屋、

それが制御室であり、ここでほとんどの艦体制御が行われます。

コンパートメントの大きさは長さ20フィート、幅約10フィートで、

両側を水密ドアで仕切られています。

潜水艦の中央近く、ボートの上にあるフィン型の構造物、セイル。

コントロールルームはこの真下に当たります。

「コントロールルームは、複雑な機械や装置を愛するすべての人に、

暖かくてファジーなフィーリングを与えます」

(『シルバーサイズ』パンフレットより)

まあ確かにそういう人もいるでしょう。

このゾーンで他の見学者とバッティング。

そして、わたしは彼らとバッティングして遠慮しまったことで、

このパネルの向こうの写真を詳細に撮ることを忘れてしまいました。

痛恨のミスです。

ここには2基の直径18インチ、高さ2フィートのジャイロコンパスがあり、

ここからボート全体のレピータに情報を伝達しています。

このパネルの向こうの写真を詳細に撮ることを忘れてしまいました。

痛恨のミスです。

ここには2基の直径18インチ、高さ2フィートのジャイロコンパスがあり、

ここからボート全体のレピータに情報を伝達しています。

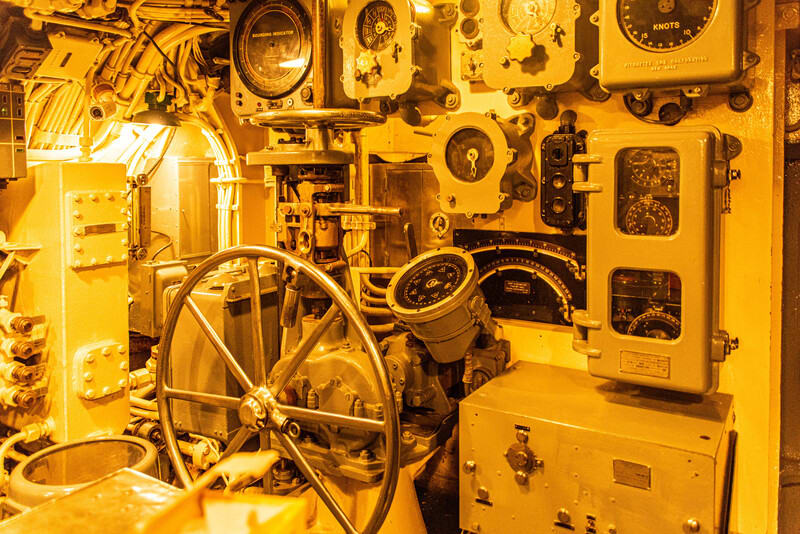

ラダーウィール(かろうじて左端にジャイロが見えている)

コンパートメントの前方先端、艦首側は、あたかも

窓のないアナログ時代の飛行機のコクピットです。

操舵を担当する乗組員は、任務の際、この直径3フィートの舵輪

(または上のコニングタワーの舵輪)の前に立ちます。

彼の前には、ジャイロコンパスレピータ、速度を表すピトーメータ、

動力指令を操縦室に伝えるロータリーエンジン指令電信機、

深度音響機、その他のガジェット、チューブ、ワイヤーがあり、

何の気なしに訪れた見学者を完全に混乱させるでしょう。

(とパンフに書いてある)

コンパートメントの前方先端、艦首側は、あたかも

窓のないアナログ時代の飛行機のコクピットです。

操舵を担当する乗組員は、任務の際、この直径3フィートの舵輪

(または上のコニングタワーの舵輪)の前に立ちます。

彼の前には、ジャイロコンパスレピータ、速度を表すピトーメータ、

動力指令を操縦室に伝えるロータリーエンジン指令電信機、

深度音響機、その他のガジェット、チューブ、ワイヤーがあり、

何の気なしに訪れた見学者を完全に混乱させるでしょう。

(とパンフに書いてある)

右端にかろうじて見えているジャイロコンパス

この部分を「ダイブ・ステーション」と称します。

大体左舷にあることが多いようです。

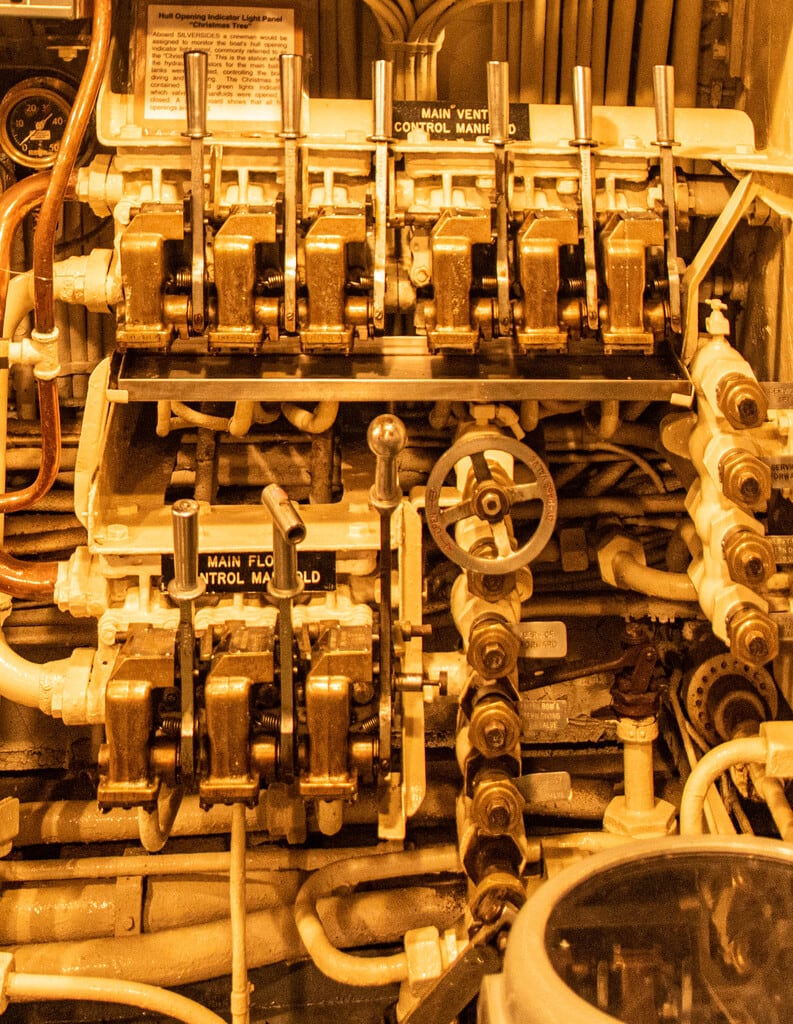

舵輪からすぐ右下側に目を写してみましょう。

ずらりと真鍮のハンドルが並んでいますが、これは

油圧バラストタンクのベントを行うバルブです。

潜水艦では「ベントを行う」イコール「バラストタンク注水」です。

バルブは、引くことでオープンポジションになり、

バルブが開くと、同時にバラストタンクの上部の空気が抜け、

そうするとタンクの底に水が入るという仕組みです。

通称「クリスマスツリー」

バルブが開くと、同時にバラストタンクの上部の空気が抜け、

そうするとタンクの底に水が入るという仕組みです。

通称「クリスマスツリー」

そのレバーの上、舵輪の右側をご覧ください。

緑と赤のインジケーターライトのパネルがあります。

このスイッチは、それぞれが潜水艦の各ハッチ、

または開口部にあるマイクロスイッチに接続されています。

これらのインジケーターは、開口部が閉じているかどうかを見るもので、

このパネルを一眼見ただけで、ダイビング・オフィサーは、

艦の全てのドアとハッチが閉じられ、潜航の準備可能かがわかるのです。

ただし、これはハッチが開いていることを警告する役目しか持たないので、

これでボートの水没が防げるわけがありません。

万が一にも、ライトの豆球が切れて状況を把握できないまま

敵機襲来が来て急速潜航することにでもなったら大変ですから、

スイッチの通電状態はきっと毎日チェックされたものと思われます。

そして、緑と赤のランプから、いつの頃からか、この設備は

🎄「クリスマスツリー」🎄

と呼ばれるようになったということです。

緑と赤のインジケーターライトのパネルがあります。

このスイッチは、それぞれが潜水艦の各ハッチ、

または開口部にあるマイクロスイッチに接続されています。

これらのインジケーターは、開口部が閉じているかどうかを見るもので、

このパネルを一眼見ただけで、ダイビング・オフィサーは、

艦の全てのドアとハッチが閉じられ、潜航の準備可能かがわかるのです。

ただし、これはハッチが開いていることを警告する役目しか持たないので、

これでボートの水没が防げるわけがありません。

万が一にも、ライトの豆球が切れて状況を把握できないまま

敵機襲来が来て急速潜航することにでもなったら大変ですから、

スイッチの通電状態はきっと毎日チェックされたものと思われます。

そして、緑と赤のランプから、いつの頃からか、この設備は

🎄「クリスマスツリー」🎄

と呼ばれるようになったということです。

実際に哨戒中にクリスマスを迎えたこともある、「シルバーサイズ」。

その夜のレッドアンドグリーンライトは、故郷のクリスマスツリーを思わせ、

乗員たちの郷愁を一掃掻き立てたことでしょう。

知らんけど。

その夜のレッドアンドグリーンライトは、故郷のクリスマスツリーを思わせ、

乗員たちの郷愁を一掃掻き立てたことでしょう。

知らんけど。

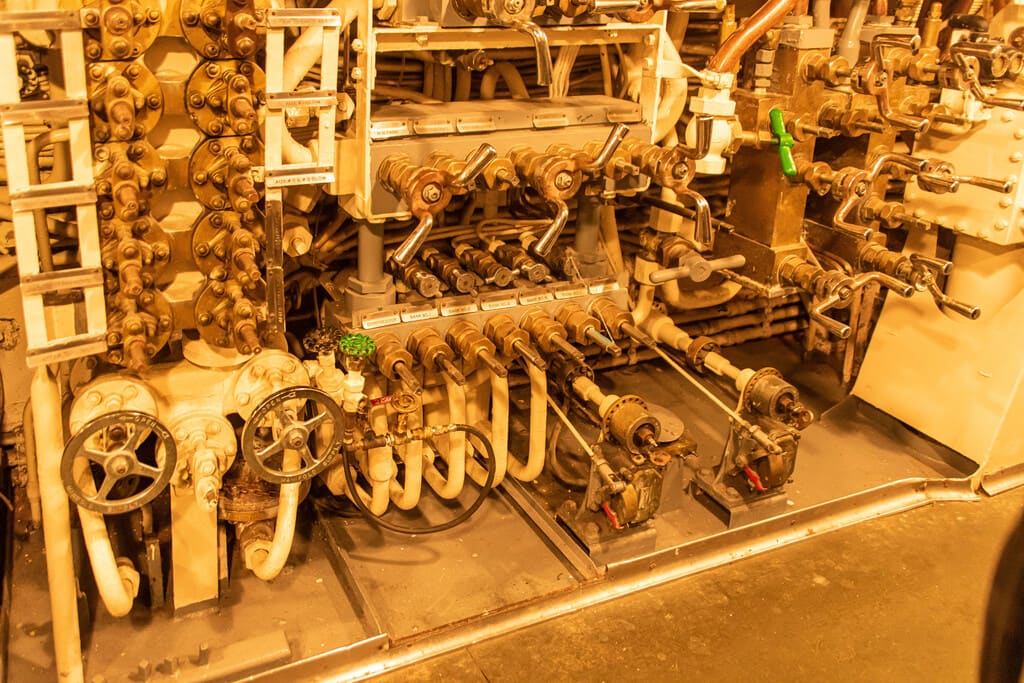

左舷側のもう少し後方に、舵輪のような二つのウィールがあります。

これで、艦首と完備にあるダイブプレーン(潜舵)を

航空機のテールよろしく上下に傾けて艦の動きをコントロールします。

これで、艦首と完備にあるダイブプレーン(潜舵)を

航空機のテールよろしく上下に傾けて艦の動きをコントロールします。

ちなみに、舵輪、潜舵、バラストタンクのベント。

これらは全て油圧式となっています。

潜舵を操作するのは二人の操舵手で、

彼らの前には三つの大きな深度ゲージ、

まるで大工が使うような泡水準器などの計基盤があります。

これらは全て油圧式となっています。

潜舵を操作するのは二人の操舵手で、

彼らの前には三つの大きな深度ゲージ、

まるで大工が使うような泡水準器などの計基盤があります。

これらの手の込んだ?大仰な機械類について、博物館の説明は

「ルーブ・ゴールドバーグが自慢しそうなほどの付属レバー」

「ルーブ・ゴールドバーグが自慢しそうなほどの付属レバー」

としているのですが、

Rube Goldberg Machine、

これは何かと言いいますと、アメリカの

「ピタゴラスイッチ」とお考えください。

というか、「ピタゴラスイッチ」が実はNHKのオリジナルなどではなく、

こちらが本家だということはあまり知られていません。

わたしも知りませんでした。

Inside the Book: Rube Goldberg | The New York Times

そこであらためて「ルーブ・ゴールドバーグマシーン」の定義とは。

普通にすれば簡単にできることを、あえて手の込んだからくりを多数用い、

それらが次々と連鎖していくことで実行する機械・装置のこと

です。

前置きというか関係のない説明をくどくどと行いましたが、

潜水艦のコントロールルームにある、「ルーブ・ゴールドバーグ」的マシン、

その一例が「ネガティブ・タンク」であるということが言いたかったのです。

これは何かと言いいますと、アメリカの

「ピタゴラスイッチ」とお考えください。

というか、「ピタゴラスイッチ」が実はNHKのオリジナルなどではなく、

こちらが本家だということはあまり知られていません。

わたしも知りませんでした。

Inside the Book: Rube Goldberg | The New York Times

そこであらためて「ルーブ・ゴールドバーグマシーン」の定義とは。

普通にすれば簡単にできることを、あえて手の込んだからくりを多数用い、

それらが次々と連鎖していくことで実行する機械・装置のこと

です。

前置きというか関係のない説明をくどくどと行いましたが、

潜水艦のコントロールルームにある、「ルーブ・ゴールドバーグ」的マシン、

その一例が「ネガティブ・タンク」であるということが言いたかったのです。

そもそもなぜ「ネガティブ」なタンクなのか。

その稼働の過程とは以下の通り。

→ネガティブ・タンクをオープンする。

→内部が水で満たされる。

→するとそれで負の浮力が発生する。

→ボートが引き下げられる。

→当然潜水の速度が早められる。

というわけで、これを負の浮力を発生させる=「ネガティブタンク」

と称するわけです。

日本語のウィキだと、ネガティブタンクのことは

「メインタンクの補助用の浮力微調整用小型タンク」

とだけなっていますが、このピタゴラ的説明の方が

名前の由来が分かりやすくていいですね。

潜舵コントロールの後方には、トリムバラストタンクにつながる

水バルブのマニフォールド(内燃機関の吸排気をする)があります。

これでボートの前部及び後部に水を送り、艦体のバランスを調整します。

その稼働の過程とは以下の通り。

→ネガティブ・タンクをオープンする。

→内部が水で満たされる。

→するとそれで負の浮力が発生する。

→ボートが引き下げられる。

→当然潜水の速度が早められる。

というわけで、これを負の浮力を発生させる=「ネガティブタンク」

と称するわけです。

日本語のウィキだと、ネガティブタンクのことは

「メインタンクの補助用の浮力微調整用小型タンク」

とだけなっていますが、このピタゴラ的説明の方が

名前の由来が分かりやすくていいですね。

潜舵コントロールの後方には、トリムバラストタンクにつながる

水バルブのマニフォールド(内燃機関の吸排気をする)があります。

これでボートの前部及び後部に水を送り、艦体のバランスを調整します。

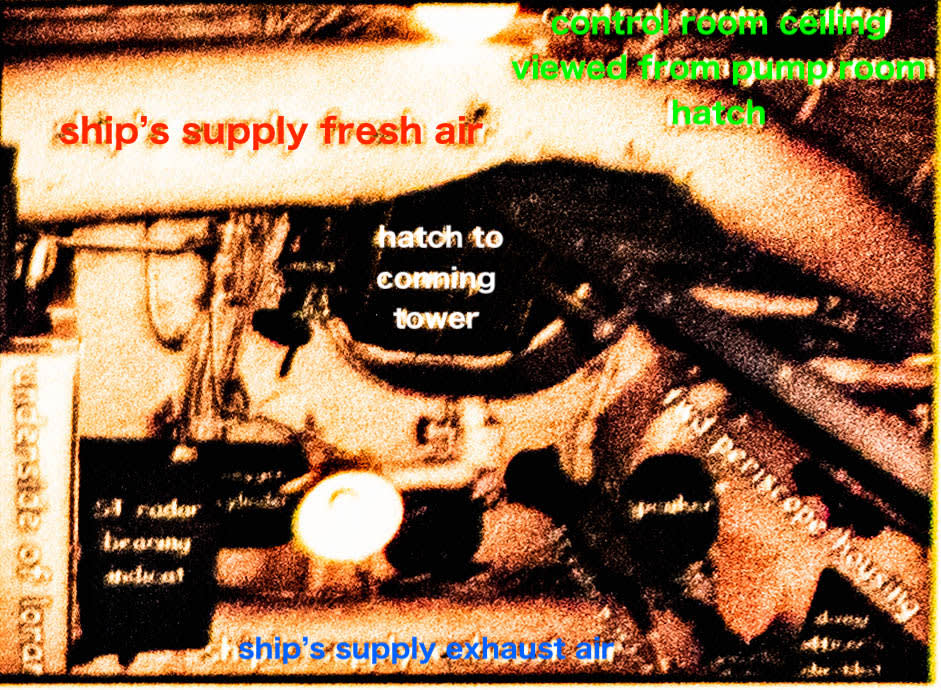

二つの潜舵のこちら側には鋼鉄製の梯子が見えていますが、

梯子は部屋の中央にもあります。

コントロールルーム(制御室)の真上のコニングタワー(司令塔)には

中央にあるラッタル(はしご)からアクセスします。

この後方にあるのが、艦内の装備でも最も重要な、浮上ステーションです。

美しく完全に磨き上げられた真鍮の空気圧ゲージの列。

全てのバラストタンクと空気貯蔵庫の圧力を示します。

全てのバラストタンクと空気貯蔵庫の圧力を示します。

その下にはバラストタンクに高圧空気を入れるためのエアバルブがあり、

空気を入れることで、水を排出し艦をを浮上させます。

上部にも同じような磨き上げられた真鍮のパイプがあり、こちらは

低圧の空気をタービンブロワーからバラストタンクに導きます。

ブロワーはボートが水面にあるときに、

タンクから水を吹き飛ばすためのもので、

これによって圧縮空気の使用を節約することができるのです。

レーダー電子機器のラックがこのコンパートメントの後端の中央にあり、

ここが無線室となっています。

巨大な黒い無線送信機と受信機が、小さな机の周りに配置されています。

■魚雷起爆装置

ここで、見学中のわたしには気が付かなかったのが、天井です。

コントロールルームの天井こそ、重要な装置が満載だったのですが。

現地のパネルの一部にはその写真もありましたが、ご覧の通り。

ここには、インターコムやロラン無線ナビゲーションシステムなど、

さまざまな電子機器や機械制御装置が詰め込まれています。

そして、古びたコーヒーの缶そっくりの赤い円筒には、(どれ?)

魚雷の起爆装置があるのです。(だからどれ?)

コントロールルームの床にはグリッドのハッチがありますが、

これは下のコンパートメント、ポンプ室に通じています。

制御室の地下にあるポンプ室

この部屋の非常に狭い空間には、二つの3,000psi 空気圧縮機、

冷却及び空調コンプレッサー、二つの低圧ブロワー、

ビルジポンプ、トリムポンプ、油圧ポンプなどがあります。

潜望鏡のある位置の底部は、ネガティブバラストタンクの上になります。

ちなみに「シルバーサイズ」博物館の説明には、

この空間は、閉所恐怖症には絶対に適していません。

魚雷の起爆装置があるのです。(だからどれ?)

コントロールルームの床にはグリッドのハッチがありますが、

これは下のコンパートメント、ポンプ室に通じています。

制御室の地下にあるポンプ室

この部屋の非常に狭い空間には、二つの3,000psi 空気圧縮機、

冷却及び空調コンプレッサー、二つの低圧ブロワー、

ビルジポンプ、トリムポンプ、油圧ポンプなどがあります。

潜望鏡のある位置の底部は、ネガティブバラストタンクの上になります。

ちなみに「シルバーサイズ」博物館の説明には、

この空間は、閉所恐怖症には絶対に適していません。

とありますが、そもそも閉所恐怖症は潜水艦に乗ってきませんよね。

続く。

これらの機器ですが、自衛隊では「はつゆき」型(最終艦が昭和57年建造)まではこの写真と全く同じでした。最新の「もがみ」型(平成30年建造)では完全ディジタル(パソコン画面)になりましたが、平成の間の船では、アナログ計器は残っていました。

写真で、操舵員と潜航指揮(ダイブステーション)の位置関係がわかりました。今の潜水艦だとこれらをまとめて、横並びに二席でやっているので、発令所に占めるスペースは、シルバーサイズより、かなり小さくなっています。

ダイブプレーン(潜舵)は手動なんですね。こりゃ大変だ。話が変わりますが、哨戒機。潜水艦探知で急降下して魚雷攻撃の際、P-2Jまでは上昇舵がこのダイブプレーンと同じ(手動)だったので、魚雷を投下して引き起こす時、大の大人(当時は男性のみ)二人が足を思いっ切り踏ん張って、ようやく引き起こせたみたいです。次のP-3Cからは、クルマで言うパワステになり、女子でも操縦桿を引くだけで涼しい顔して引き起こしています。

>古びたコーヒーの缶そっくりの赤い円筒には(どれ?)魚雷の起爆装置があるのです。(だからどれ?)

魚雷の起爆装置というと信管ですが、外して、発令所に置いてあったということでしょうか。日本とは考え方が違うのかもしれませんが、何かあったら、即座に発射する発射管に装てん済の即応弾は、信管装てん済(でないと撃てない)でしょうから、外してあるのは、即応弾を撃った後に装てんする次発装てん分だと思いますが、そもそも、発令所は前後の発射管室に遠いので、見学者に見せるために置いてあるのでしょうね。写真を見る限り、それっぽいものは見当たらない気がします。

「偉大なる平凡」と称されました。

エリス中尉の撮影された写真を見るにつけ、技術の差を感じられます。配管にふんだんに銅系等の金属を使用し、油圧駆動とは当時の工業力が如何に米国が優れていたかその一旦が現れています。銅管は非常に高価であり、水圧駆動が主流の当時でした。

特に表示されたパネルからも電気関連技術が良く発展していますし、推進方法が米潜水艦の特徴であったデイーゼル電気推進方式で、その当時の日本を含め主流であったデイーゼル機関直結方式に比べ全力水上航行時の動力伝達損失が大きい欠点はありましたが、速力に関係なく発電機の全力運転可能、潜航・浮上時のクラッチ切り替え不用、推進軸系の捩じり振動がない、騒音源のクラッチがなく静粛等潜水艦にとっての利点が多くありました。潜航時の主動力源の鉛畜電池性能においてもこのクラスは前後の電池室に各126個搭載されていましたが容量が大きく、信頼性も優れており、シュノーケルも装備されていませんでした。

大きな差は開戦直後から対空捜索と対水上捜索レーダーをそれぞれ装備し、大戦中に性能向上させ、換装していました。特に対水上捜索用は夜間襲撃用が可能としていました。またソーナーもパッシブ、アクティブをそれぞれ装備していました。

参照海人社「世界の艦船」No766

これをピタゴラ扱いにはちょ~っと異議を唱えたいところですね。現地の本職・元職さんも「まあそう思われても仕方ないか」ぐらいに思っているのでしょうか((+_+))