直感だけでは、戦略を説明することはできない

みなさん、はじめまして。堀埜一成と申します。

私は京都大学大学院農学研究科で学び、技術者として味の素に入社。食品企業を選んだのは、大変な食いしん坊でもあったからですが、縁があって43歳のとき、イタリアンレストランチェーンである「サイゼリヤ」に転職。

2009年からの13年間は、代表取締役社長として多くの意思決定に関わってまいりました。

なかには、コロナ禍での「ふざけんなよ」という発言が大きくニュースで取り上げられたことで、私のことを記憶している方もいるでしょう。

「ランチがどうのこうのと言われました。ふざけんなよ」

これは、2021年の決算会見の席で、緊急事態宣言の再発令決定を受け、当時の西村康稔経済再生担当大臣が「ランチ自粛」を口にしたことに対しての私の発言です。

報道では「怒り狂っている」とされていましたが、実際には「言ったら、おもしろいかな」と、関西人ならではのノリで発した言葉。

新型コロナウイルスの影響を受けて、社内に悲壮感が漂っていたのは確かですが、私自身はむしろ、その状況を「チャンス」と捉えていたのです。

世の中には失敗というものは存在しません。起こったことは、すべてがデータとなるからです。厳しい状況も、悪い結果も、要は人間の捉え方次第。いまの状況、いまの結果を、次にどう生かすかを考えなければなりませんし、それを考えるのが経営です。

さらに、誤解を恐れずにいえば、経営というのは「思いつき」と「思い切り」がすべてです。MBA(経営学修士)をもっていたとしても、ロジックだけで経営判断や意思決定を行っている経営者は皆無でしょう。

過去の事例を見ても、おそらく新しい価値を生み出す経営者ほど、最初に直感や閃きがあって、それに基づいて動いている。

私のサイゼリヤへの入社の決め手となったのは、創業者である正垣泰彦との出会いですが、彼もまた、どちらかというと勘で動くタイプの経営者です。

一方で、技術者として企業に長く勤め、新たな企業風土と文化の下で社長となった私のやり方はどのようなものであったか。

最初にあるのは、もちろん直感です。しかし、直感だけでは、戦略を説明することはできない。ステークホルダーである株主を納得させることもできませんし、社員に方向性を伝えることもできません。

だからこそ、ロジックやフレームワークを用いて確認し、これなら進んでもよいという説得材料を見つけるのです。もちろん100%の根拠などあり得ませんし、根拠といっても、しょせんは理論値です。それでも根拠があれば、経営に思い切りが出ます。

おいしいものが売れるのではない、売れているものがおいしいのだ

サイゼリヤの店舗数は、2000年からの22年間で国内300店から国内1069店、海外478店、売上高1442億円(2022年8月期)という一大フードサービス業へと成長を遂げました。この連載では、経営判断や意思決定のために、私がどのようにフレームワークを活用したのかを、サイゼリヤでのデータと事例を交えつつ、ご紹介していきます。読み終わる頃には、ちょっとしたMBAのメソッドも身につくはずです。

では、さっそく、第1話の講義をはじめていきましょう。

某ファミリーレストランのメニューの味が、一変したことがありました。おそらく本社の判断で、全店舗のレシピに指示を出し、味をコントロールしたのでしょう。

そのとき私が思ったのは、「この店の味がおいしかったのに、もったいないな」ということでした。

「おいしいものが売れるのではない、売れているものがおいしいのだ」

これはサイゼリヤの創業者、正垣泰彦の言葉です。

おいしいか、おいしくないかは、お客さまが判断すること。日々、お客さまの生の反応に接し、お客さまが何をおいしいと感じているかをいちばんわかっているのは、じつは各店舗の現場にいるスタッフです。

その意味では、本社でゼロからレシピを考えるより、売れている、おいしいと認められている店舗の「味」を、正式なレシピとするほうが正解といえます。

このように、お客さまが求める「おいしさ」を狙っていくのが、レストラン業であり、飲食業です。

ところが、意外に思われるかもしれませんが、おいしさを追求する一方で、レストランチェーンでは「おいしすぎる」料理を出してはいけないという理論があります。これは、レストランチェーンの宿命といってもいい。どういうことでしょうか。

カギとなるのは「味の設計」です。順番に説明していきましょう。

チェーンレストランと個人店では、「味の設計」が異なる

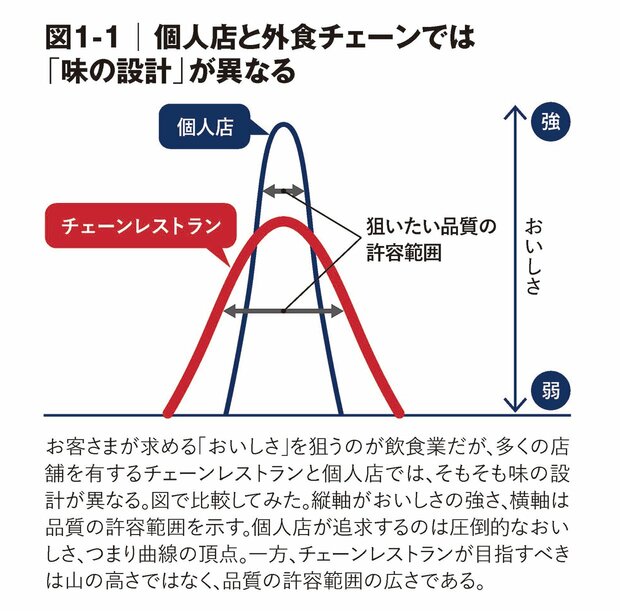

個人店と外食チェーンレストランの「味の設計」を、図で比較してみました(図1-1)。

直感だけでは、戦略を説明することはできない

みなさん、はじめまして。堀埜一成と申します。

私は京都大学大学院農学研究科で学び、技術者として味の素に入社。食品企業を選んだのは、大変な食いしん坊でもあったからですが、縁があって43歳のとき、イタリアンレストランチェーンである「サイゼリヤ」に転職。2009年からの13年間は、代表取締役社長として多くの意思決定に関わってまいりました。

なかには、コロナ禍での「ふざけんなよ」という発言が大きくニュースで取り上げられたことで、私のことを記憶している方もいるでしょう。

「ランチがどうのこうのと言われました。ふざけんなよ」

これは、2021年の決算会見の席で、緊急事態宣言の再発令決定を受け、当時の西村康稔経済再生担当大臣が「ランチ自粛」を口にしたことに対しての私の発言です。

報道では「怒り狂っている」とされていましたが、実際には「言ったら、おもしろいかな」と、関西人ならではのノリで発した言葉。新型コロナウイルスの影響を受けて、社内に悲壮感が漂っていたのは確かですが、私自身はむしろ、その状況を「チャンス」と捉えていたのです。

世の中には失敗というものは存在しません。起こったことは、すべてがデータとなるからです。厳しい状況も、悪い結果も、要は人間の捉え方次第。いまの状況、いまの結果を、次にどう生かすかを考えなければなりませんし、それを考えるのが経営です。

さらに、誤解を恐れずにいえば、経営というのは「思いつき」と「思い切り」がすべてです。MBA(経営学修士)をもっていたとしても、ロジックだけで経営判断や意思決定を行っている経営者は皆無でしょう。

過去の事例を見ても、おそらく新しい価値を生み出す経営者ほど、最初に直感や閃きがあって、それに基づいて動いている。

私のサイゼリヤへの入社の決め手となったのは、創業者である正垣泰彦との出会いですが、彼もまた、どちらかというと勘で動くタイプの経営者です。

一方で、技術者として企業に長く勤め、新たな企業風土と文化の下で社長となった私のやり方はどのようなものであったか。

最初にあるのは、もちろん直感です。しかし、直感だけでは、戦略を説明することはできない。ステークホルダーである株主を納得させることもできませんし、社員に方向性を伝えることもできません。

だからこそ、ロジックやフレームワークを用いて確認し、これなら進んでもよいという説得材料を見つけるのです。もちろん100%の根拠などあり得ませんし、根拠といっても、しょせんは理論値です。それでも根拠があれば、経営に思い切りが出ます。

おいしいものが売れるのではない、売れているものがおいしいのだ

サイゼリヤの店舗数は、2000年からの22年間で国内300店から国内1069店、海外478店、売上高1442億円(2022年8月期)という一大フードサービス業へと成長を遂げました。

この連載では、経営判断や意思決定のために、私がどのようにフレームワークを活用したのかを、サイゼリヤでのデータと事例を交えつつ、ご紹介していきます。読み終わる頃には、ちょっとしたMBAのメソッドも身につくはずです。

では、さっそく、第1話の講義をはじめていきましょう。

某ファミリーレストランのメニューの味が、一変したことがありました。おそらく本社の判断で、全店舗のレシピに指示を出し、味をコントロールしたのでしょう。そのとき私が思ったのは、「この店の味がおいしかったのに、もったいないな」ということでした。

「おいしいものが売れるのではない、売れているものがおいしいのだ」

これはサイゼリヤの創業者、正垣泰彦の言葉です。おいしいか、おいしくないかは、お客さまが判断すること。

日々、お客さまの生の反応に接し、お客さまが何をおいしいと感じているかをいちばんわかっているのは、じつは各店舗の現場にいるスタッフです。

その意味では、本社でゼロからレシピを考えるより、売れている、おいしいと認められている店舗の「味」を、正式なレシピとするほうが正解といえます。

このように、お客さまが求める「おいしさ」を狙っていくのが、レストラン業であり、飲食業です。

ところが、意外に思われるかもしれませんが、おいしさを追求する一方で、レストランチェーンでは「おいしすぎる」料理を出してはいけないという理論があります。

これは、レストランチェーンの宿命といってもいい。どういうことでしょうか。

カギとなるのは「味の設計」です。順番に説明していきましょう。

チェーンレストランと個人店では、「味の設計」が異なる

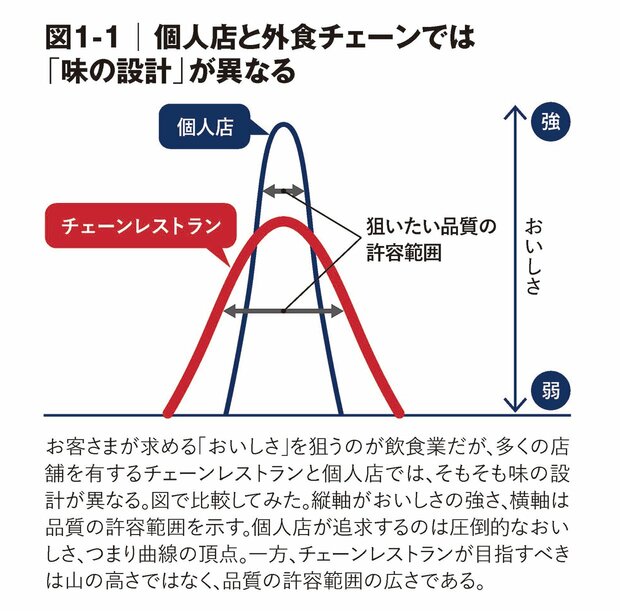

個人店と外食チェーンレストランの「味の設計」を、図で比較してみました(図1-1)。

多くの店舗を有するチェーンレストランと店舗数の少ない個人店では、味の設計が異なります。味を設計するとき、チェーンレストランは安定性を、個人店は圧倒的なおいしさを追求します。

理由は、チェーンレストランでは料理をつくるのがほぼ素人であるのに対し、個人店ではプロが調理を行うためです。

最終的な料理の味というのは、食材の状態、つくり手の能力や体調、気温や湿度など様々な条件によって左右されます。

食べる人の誰もが「圧倒的においしい」と感じる料理をつくるには、すべての条件がそろわなければなりません。

一方で、条件がそろったところで何が起きるかというと、求める「おいしさ」の強さが、強くなればなるほど、味のブレも生じやすくなります。おいしさという結果を出すための必要条件の数もまた、増えるためです。

おいしさを追求し、売りとする個人店の場合は、少数精鋭のスタッフで店を運営します。手の込んだ料理も少なくありません。

必然的に、取り扱う品数もそれほど多くはなりません。料理を仕上げるために必要であれば、気候や気温の変化にも、その都度対応することができます。そのため、圧倒的なおいしさを実現できます。

ところが、そのおいしさは一度提供すれば終わりではなく、常に高クオリティを出し続けるのでなければ、お客さまを裏切ることになります。

いつも最高の手打ち蕎麦を出す店が、たまたまちょっと違う味を出してしまい、それを食べたお客さまが「この店、味落ちたな」と感じて二度とこなくなる、というのはよく聞く話です。

しかし、常にすべての条件が同じようにそろうことはありえませんから、おいしいものを出す店ほど、味のブレも生じやすくなります。

必要なのは「おいしすぎる料理」ではなく、「おいしすぎない料理」

その逆もあります。「名物料理にうまいものなし」というのが、それです。

具体名を出すと叱られそうなので出しませんが、名物というのは、いつ訪れても同じ味だからこそ、名物なのです。日によって違う味だと、名物にはなりえません。

特別においしいわけではない料理、味のほうが必要な条件が少ないので、ブレがなく、安定して同じ味を提供し続けることができます。

その意味では、最高の味を提供する店よりも、案外そこそこの味の名物がある店のほうが流行り廃りなく営業を続けられるのです。

サイゼリヤには、海外の店舗も含めると年間2億3000万人ものお客さまが訪れます。

看板メニューのひとつであるミラノ風ドリアは、店舗あたり平均1日100食、全店では日に10万食が売れるお化け商品です。大量生産が求められますし、何より厨房で調理を担うのは、パートやアルバイトのスタッフです。

味のブレが許されるのは、究極においしいものを出す名店だからこそ。我々の場合は、誰がいつ調理しても同じ味である必要がありますから、「究極のおいしさ」よりも、誰がいつつくっても同じ味になる「安定したおいしさ」を優先しなくてはなりません。

それだけではありません。もうひとつ、レストランチェーンの料理の味が安定していなくてはならないことには、理由があります。何だかわかりますか。

答えは「おいしすぎる料理」だと、人は毎日食べたいとは思わないということです。

サイゼリヤには毎日同じ商品を食べに来てくださるお客さまもいれば、昼と夜で別の使い方をしてくださるお客さまもいます。毎日食べても飽きないという意味でも、必要なのは「おいしすぎない料理」といえるのです。

President Online Academy 2023.08.13より引用

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

なるほど、奥が深い話です。 論より証拠! チェーン店経営で大成功を収めたサイゼリアの元社長の話は聞くに値します。