20150604今日の一手

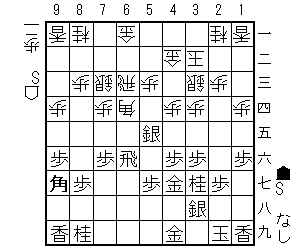

30日の名南将棋大会からMさんとSさんの対局です。形勢判断と次の一手を考えてください。

昨日の一手の回答

☆形勢判断をします。先手の1歩得です。玉の堅さは先手が上。後手は61金が離れていて、玉のこびんが空いている状態での開戦です。先手の攻め駒は66銀68飛と手駒の角。歩をうまく使えれば攻めが切れなくなります。もちろん77桂から使えれば理想的。後手の攻め駒は62飛73角55銀。歩切れですから攻め駒が足りません。46銀とできればいいのですが。

総合すれば先手が指しやすいです。その先手番なので有力な手がいくつかあります。

後手はこの問題図の前に66歩(65から)同銀55銀(64から)と指したのですが、じっと55銀なら

46銀と66歩を見て十分でした。両方防ぐには64歩という手筋があって、同銀56歩とおさめるしかないのですが、後手の1歩得です。

×63歩とたたいてみます。

同飛に65銀66歩64歩とおさえますが、

同角74銀63歩52飛で

これはうまくいきません。46銀が残っています。

途中64歩同角に同銀同飛は

67歩成が残っているので後手ペースでしょう。

○64歩と控えて打ったのが本譜です。

66銀同飛64角までは妥当。

ここで65角ですが、少し損です。54銀74角に65歩なら68飛55角で

これは後手も指せそうです。角が働きました。実戦は65歩を逃して73歩83角成でじり貧になりました。

65角ではなくて63歩同飛55銀とやりたくなりますよね。

73銀しかなくて97角と打てば

55角63飛成62金同竜同銀61飛62銀81飛成と長手数の変化ですが

これは少し攻めあぐねています。97角が働いていない。

97角は意地悪しすぎです。64銀同銀82角

として馬を作る展開にしましょう。65歩68飛93香91角成71金77桂73桂92馬

という感じで馬と銀を交換しているのですから、だんだん指しやすくなります。

×黙って65銀としてみます。

46銀64歩ですが、

47銀成同銀84角48銀66金

73桂の味もあり、これは振り飛車がだめですね。

×あとは実戦でも出た65角の筋です。すぐに打ってみます。

22玉63歩に同飛なら王手飛車がありますが、72飛とかわされて、

46銀が残っているし、55銀をとれば99香に当たるのでうまくいきません。

○先に63歩同飛としてから65角ならどうでしょうか。

玉を逃げれば55銀から王手飛車ですから、飛車を切る一手。65飛同銀46銀に74銀がありました。

これで角か金が取れます。

手が広いので変化は多いのですが、先手が指しやすい局面です。46銀とされると先手玉が薄くなるということ、55角と出られると角の働きの差(持ち角と73角)が逆転することに気を付けます。ですからゆっくり抑え込みを狙うのはうまくいかなくて、持ち歩を利用しながら駒得になる変化を考えたいところです。

手が読める人なら65角の筋を掘り下げたいですし、筋に明るい人なら64歩が浮かぶでしょう。

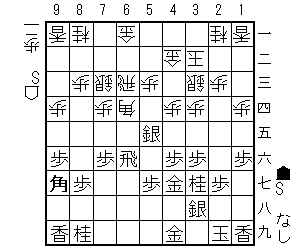

30日の名南将棋大会からMさんとSさんの対局です。形勢判断と次の一手を考えてください。

昨日の一手の回答

☆形勢判断をします。先手の1歩得です。玉の堅さは先手が上。後手は61金が離れていて、玉のこびんが空いている状態での開戦です。先手の攻め駒は66銀68飛と手駒の角。歩をうまく使えれば攻めが切れなくなります。もちろん77桂から使えれば理想的。後手の攻め駒は62飛73角55銀。歩切れですから攻め駒が足りません。46銀とできればいいのですが。

総合すれば先手が指しやすいです。その先手番なので有力な手がいくつかあります。

後手はこの問題図の前に66歩(65から)同銀55銀(64から)と指したのですが、じっと55銀なら

46銀と66歩を見て十分でした。両方防ぐには64歩という手筋があって、同銀56歩とおさめるしかないのですが、後手の1歩得です。

×63歩とたたいてみます。

同飛に65銀66歩64歩とおさえますが、

同角74銀63歩52飛で

これはうまくいきません。46銀が残っています。

途中64歩同角に同銀同飛は

67歩成が残っているので後手ペースでしょう。

○64歩と控えて打ったのが本譜です。

66銀同飛64角までは妥当。

ここで65角ですが、少し損です。54銀74角に65歩なら68飛55角で

これは後手も指せそうです。角が働きました。実戦は65歩を逃して73歩83角成でじり貧になりました。

65角ではなくて63歩同飛55銀とやりたくなりますよね。

73銀しかなくて97角と打てば

55角63飛成62金同竜同銀61飛62銀81飛成と長手数の変化ですが

これは少し攻めあぐねています。97角が働いていない。

97角は意地悪しすぎです。64銀同銀82角

として馬を作る展開にしましょう。65歩68飛93香91角成71金77桂73桂92馬

という感じで馬と銀を交換しているのですから、だんだん指しやすくなります。

×黙って65銀としてみます。

46銀64歩ですが、

47銀成同銀84角48銀66金

73桂の味もあり、これは振り飛車がだめですね。

×あとは実戦でも出た65角の筋です。すぐに打ってみます。

22玉63歩に同飛なら王手飛車がありますが、72飛とかわされて、

46銀が残っているし、55銀をとれば99香に当たるのでうまくいきません。

○先に63歩同飛としてから65角ならどうでしょうか。

玉を逃げれば55銀から王手飛車ですから、飛車を切る一手。65飛同銀46銀に74銀がありました。

これで角か金が取れます。

手が広いので変化は多いのですが、先手が指しやすい局面です。46銀とされると先手玉が薄くなるということ、55角と出られると角の働きの差(持ち角と73角)が逆転することに気を付けます。ですからゆっくり抑え込みを狙うのはうまくいかなくて、持ち歩を利用しながら駒得になる変化を考えたいところです。

手が読める人なら65角の筋を掘り下げたいですし、筋に明るい人なら64歩が浮かぶでしょう。