↑ 65歳~74歳でも75歳以上でも、血圧を厳格にコンロトールすることは利益(横軸プラス値)が不利益(マイナス値)を上回るという図

プレジデント 2023/10/13号では「健康診断のウラ側」ということを特集していました。

ここで東大医学部卒の医師3人が、誤ったことをたくさん扇動していましたので、一つ一つ根拠を示しながら反論するシリーズです。

和田秀樹という精神科医は「フィンランド保険局の調査で、血圧、血糖値、コレステロール値をコントロールしないほうが、死亡リスクが減少するという結果が判明しています」「数値のコントロールは早死にを招く」(24ページ)と書いていますが、そんなことはありません。

SPRINT試験は、血圧の「厳格な管理(120mmHg未満)」と「標準的な管理(140mmHg未満)」のどちらが心血管疾患や死亡リスクをより低減できるかを調査した大規模研究です。

A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control

N Engl J Med. 2015 Nov 26;373(22):2103-16.

結果ですが、心筋梗塞、その他の急性冠症候群、脳卒中、心不全、またはあらゆる心血管死の複合という主要アウトカムは、厳格降圧群1.65%/年、標準群2.19%/年で、厳格降圧療法による有意な抑制が確認されました(ハザード比:0.75、95%信頼区間:0.64~0.89、p<0.001)。

全死因死亡の発生も、厳格降圧群(1.03%/年)が標準群(1.40%/年)よりも有意に低値でした(HR:0.73、95%CI:0.60~0.90、p=0.003)。

その結果に関連してサブ解析の論文が先月発表されました。

Individualized Net Benefit of Intensive Blood Pressure Lowering Among Community-Dwelling Older Adults in SPRINT.

Journal of the American Geriatrics Society. 2025 Feb 18; doi: 10.1111/jgs.19395.

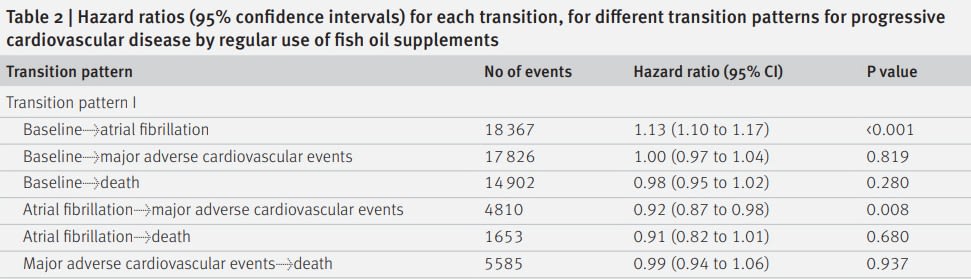

【方法】SPRINT試験に参加した65歳以上の高齢者5,143人を対象に、厳格な血圧管理のベネフィットが患者ごとに算出されました。「厳格管理群」と「標準管理群」で、全ての原因による死亡(全死亡)、心血管イベント、認知機能の変化、重度の有害事象の絶対リスク差が算出されました。さらに、算出されたそれぞれのリスクに重み付けを行い、その合計を個々の患者のネットベネフィットとし、年齢別(65~74歳、75歳以上)、フレイル状態(健康、ややフレイル、フレイル)、および多剤併用(5剤以上)別に比較されました。

【結果】厳格な血圧管理によるネットベネフィットの中央値は4%ポイントとなり、100%の参加者がネットベネフィットを得られることが示されました。一方、患者がリスクとベネフィットの重要度を同等と見なすシナリオを想定した場合、厳格な血圧管理によるネットベネフィットの中央値は1%ポイントであり、85%の参加者がネットベネフィットを得られることが示されました。

従って、和田秀樹が主張する、「血圧値のコントロールは早死にを招く」(もちろん、ある程度まで低下させる治療のことを示している)は誤りと言えます。

一方で和田秀樹は、「○○値の下げすぎはNG」とか「やや高めでもいい」と、批判をかわせるようなあいまいな表現をしています。

さすが「東大話法」!

↓

東大話法その1、自分の信念ではなく、自分の立場に合わせた思考を採用する。

東大話法その2、自分の立場の都合のよいように相手の話を解釈する。

東大話法その3、都合の悪いことは無視し、都合のよいことだけ返事をする。

・

・

東大話法その12、自分の議論を「公平」だと無根拠に断言する。 など、

↓ここに載っています。

東大話法

このような事例は(真実性)、たとえ悪気がなくても、国民に不利益をもたらす(公益性)(公共性)こともあるので、注視すべきことだと思います。

東大医学部卒の医師3人が、誤ったことをたくさん扇動していましたので、一つ一つ根拠を示しながら反論するシリーズ、これからも続けていきたいと思います。

ブログランキング参加しています。

↓

「ブログランキング」

プレジデント 2023/10/13号では「健康診断のウラ側」ということを特集していました。

ここで東大医学部卒の医師3人が、誤ったことをたくさん扇動していましたので、一つ一つ根拠を示しながら反論するシリーズです。

和田秀樹という精神科医は「フィンランド保険局の調査で、血圧、血糖値、コレステロール値をコントロールしないほうが、死亡リスクが減少するという結果が判明しています」「数値のコントロールは早死にを招く」(24ページ)と書いていますが、そんなことはありません。

SPRINT試験は、血圧の「厳格な管理(120mmHg未満)」と「標準的な管理(140mmHg未満)」のどちらが心血管疾患や死亡リスクをより低減できるかを調査した大規模研究です。

A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control

N Engl J Med. 2015 Nov 26;373(22):2103-16.

結果ですが、心筋梗塞、その他の急性冠症候群、脳卒中、心不全、またはあらゆる心血管死の複合という主要アウトカムは、厳格降圧群1.65%/年、標準群2.19%/年で、厳格降圧療法による有意な抑制が確認されました(ハザード比:0.75、95%信頼区間:0.64~0.89、p<0.001)。

全死因死亡の発生も、厳格降圧群(1.03%/年)が標準群(1.40%/年)よりも有意に低値でした(HR:0.73、95%CI:0.60~0.90、p=0.003)。

その結果に関連してサブ解析の論文が先月発表されました。

Individualized Net Benefit of Intensive Blood Pressure Lowering Among Community-Dwelling Older Adults in SPRINT.

Journal of the American Geriatrics Society. 2025 Feb 18; doi: 10.1111/jgs.19395.

【方法】SPRINT試験に参加した65歳以上の高齢者5,143人を対象に、厳格な血圧管理のベネフィットが患者ごとに算出されました。「厳格管理群」と「標準管理群」で、全ての原因による死亡(全死亡)、心血管イベント、認知機能の変化、重度の有害事象の絶対リスク差が算出されました。さらに、算出されたそれぞれのリスクに重み付けを行い、その合計を個々の患者のネットベネフィットとし、年齢別(65~74歳、75歳以上)、フレイル状態(健康、ややフレイル、フレイル)、および多剤併用(5剤以上)別に比較されました。

【結果】厳格な血圧管理によるネットベネフィットの中央値は4%ポイントとなり、100%の参加者がネットベネフィットを得られることが示されました。一方、患者がリスクとベネフィットの重要度を同等と見なすシナリオを想定した場合、厳格な血圧管理によるネットベネフィットの中央値は1%ポイントであり、85%の参加者がネットベネフィットを得られることが示されました。

従って、和田秀樹が主張する、「血圧値のコントロールは早死にを招く」(もちろん、ある程度まで低下させる治療のことを示している)は誤りと言えます。

一方で和田秀樹は、「○○値の下げすぎはNG」とか「やや高めでもいい」と、批判をかわせるようなあいまいな表現をしています。

さすが「東大話法」!

↓

東大話法その1、自分の信念ではなく、自分の立場に合わせた思考を採用する。

東大話法その2、自分の立場の都合のよいように相手の話を解釈する。

東大話法その3、都合の悪いことは無視し、都合のよいことだけ返事をする。

・

・

東大話法その12、自分の議論を「公平」だと無根拠に断言する。 など、

↓ここに載っています。

東大話法

このような事例は(真実性)、たとえ悪気がなくても、国民に不利益をもたらす(公益性)(公共性)こともあるので、注視すべきことだと思います。

東大医学部卒の医師3人が、誤ったことをたくさん扇動していましたので、一つ一つ根拠を示しながら反論するシリーズ、これからも続けていきたいと思います。

ブログランキング参加しています。

↓

「ブログランキング」