@「歴史を知る」で多いのは「勝者」の言い分であるが、敗者から弱点・敗戦要因を考察することも重要だと思う。その一例が米国のインディアンは何故異国民・移住民に追われ負けたのか。その敗戦の要因は敵を知り、協調交渉、食糧の確保などを怠ったことが主な理由、と言われる。現代で言う、事前外交交渉を図り協調路線を見出すことが重要、ビジネスで言えばライバルを知り新たな市場を作り出す商品開発をする、と言うことだろうか。文中での気になる言葉:

「戦闘で負けないことより機会に焦点を合わせる」(カエサル)

「ナンバーワンになるには、まず弱者を攻撃する」(源頼朝)

「弱みは見方を変えれば一瞬で強みへと変わる」(諸葛孔明)

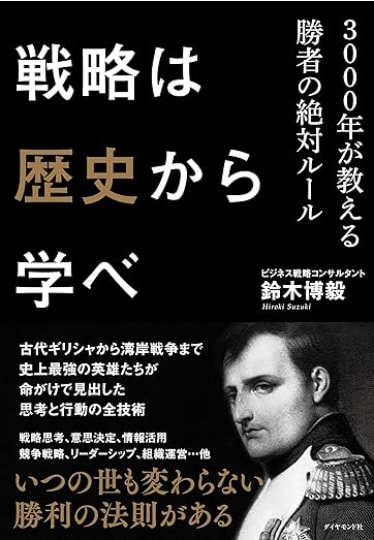

『戦略は歴史から学べ』鈴木博毅

「概要」いつの世も変わらない勝利の法則がある! 古代ギリシャから湾岸戦争まで、史上最強の英雄たちが命がけで見出した、思考と行動の全技術。テミストクレス、ハンニバル、カエサル、張良、諸葛孔明、チンギス・ハン、朱元璋、織田信長、豊臣秀吉、徳川家康、リンカーン、ナポレオン、ネルソン、モルトケ、大村益次郎、秋山真之、ファルケンファイン、ブルシロフ、マンシュタイン、アイゼンハワー、パウエル…他 本書は、古今東西、3000年におよぶ歴史の中から、「勝者の戦略」を32個取り出し、今日のビジネスシーンでも活用できるように1冊にまとめた本です。

ー世界史から取り出す9つのビジネス戦略

「戦略思考」「逆転力」「実行力」「競争戦略」「リーダーシップ」「組織運営」「情報活用力」「イノベーション」「学習力」

ー勝者の法則(戦略は歴史から学ぶ)

・強みを活かす(ペルシャ戦争=10倍の大軍にギリシャは勝った)

・勝敗を決めるポイントに最も力を集中(カイロネイアの戦い)

・勝者が予想できないところを突く(ポエニ戦争)

・機械に焦点を合わせる(ガリア戦争)

先回りして勝利を収める(仮説・準備・予測・実行)

・弱者同士を団結させない(始皇帝天下統一・張儀)

6カ国への折衝(仲違いをする仕掛け)

・「弱さ」を武器とする(項羽と劉邦)

知恵ある者の助言提言を聞き、褒美や名声を与え、必要あれば逃げる

・強力なライバルを避けて有利な市場で戦う(三国志のあとは司馬懿)

ライバルの市場を避ける「迂回戦略」

・戦う前に勝負を決める(チンギス・ハンの敵の内部抗争を利用)

わざと負けたように撤退し敵を引き込み罠にかける

・小さな組織が大きな挑戦を可能にする(朱元璋:モンゴル帝国の後の明王朝)

各地の紅巾軍と協力(古い目標から離れて新たな未来を実現)

・組織の飛躍は計画的な変化から(織田信長の城移住)

展開領域を柔軟に変える(戦地・目的地に近くに移動)

家臣の土着性を失わせる(農民から武士・軍隊にする)

・最速で学び反映できるものが最後は生き延びる(徳川家康:不確実な時代)

競争優位ではなく学習優位

・不可逆な変化に直面したら目標を変える(テクムシ:インディアン戦争)

アメリカ大陸でのインディアン・植民都市(最新兵器と世界の流れ)

移住民の最新兵器と食糧確保(インディアン食糧のバッファローを絶滅)

・決断を素早く(エイブラハム・リンカーンの将軍罷免と抜擢・南北戦争)

実績を評価し若手将校を抜擢、古い将軍を罷免で勝利

・動きながら機会を伺う(ナポレオン・ボナパルト・三帝会議)

現場での指揮指導(机上の議論を続けない)

・情報の正確さと戦略の質(林則徐:アヘン戦争)

貿易赤字の解消に深刻へアヘンを売り込むイギリス

ー勝者の条件(強みの活用と運用、情報力)

限定的な強み(局所優位)活用と運用

外界の仮説と解決法(機会を見つけ組織を動かす)

最新情報の収集力と質分析