@人は「誘惑に弱い」、特に男は「金と女」にハマると世界が一変「天国と地獄」を見るのだ。正にこのノンフィクション小説は有能な弁護士がそれにハマり、獄中生活を余儀無くされる。裸の人間の平等さ、人の恩、情けなど人間臭さを知り、時には過酷で辛い経験もし、生き延びた元囚人の生き様である。世間には甘い話、儲かる話などなど「誘惑を誘う」話がたんまりとある。だが、一旦入り込むと中々出口を迎えない、結局終焉(罰)を受けることでやっと気づくことだ。人間の愚かさは最後に二進も三進もいかなくなった時に知らされ、自ら悟とれるものだ。(煮湯を飲まされる)。

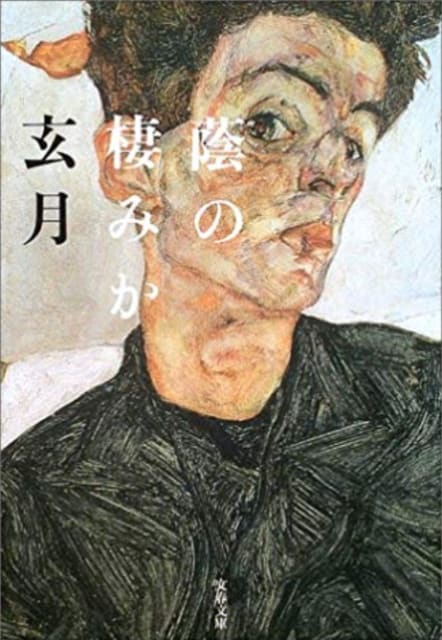

『転落弁護士・私はこうして堀の中に落ちた』内山哲夫

「BookData出典」羽振りのいい天才詐欺師「ハマのマッちゃん」の弁護を引き受け、うまくいったのが転落の第一歩だった。夜の銀座にハマり、遊ぶカネ欲しさにヤバイ筋の事件ばかりこなす日々。気がつけば、5000万円の横領と企業恐喝の罪で実刑判決。塀の中では、卑劣な刑務所ヤクザの陰謀が待っていた。警視庁出身の元弁護士による、激動の告白ノンフィクション。

- 恩師や若手弁護士に対する「若手弁護士に対する反面教師になれ」、「我が国の刑務所における懲役囚の処遇の現状を正確に伝えろ」の2つの目的を持った自らが書いたノンフィクション小説である。概要は、現職の弁護士が金と女に目が眩み、悪の道に入り込み、数回逮捕。 5年間の懲役で過酷で個人的な自由のない刑務所生活を経験する。 また出所後の就職に50歳という年齢と職歴からまともな職業にはつけず途方にくれてしまう。だが、昔の友人・先輩が手を差し伸べ支援する姿には感動する。「苦しくなったらいつでもワシを訪ねて来なさい。いいな」と弁護士の大先輩からの言葉。

- 「再犯率が多い原因」 それは「刑務所の処遇に問題があるのではなく、むしろ娑婆の受け入れ態勢の方に問題がある。 刑務所を出たばかりのものに対し、刑務所以上のコクな仕打ちをする雇用者が多いからです。」

- 刑務所にいれば「真の平等とは何か」を悟ることができる。 同じ人間(裸)として全て一緒に扱われるから。

- 「正門」と「裏門」の出所。正門は仮釈放の出口で裏門は満期出所である。現状仮釈放は半数を超えている。(満期釈放の者には華やかさはないが、仮釈放は人間のやり直しを込めた送り出すことの儀式をする)

- 「刑務所での学習」読み書きソロ弁から始まる小学・中学レベルから高校の通信教育も受けられる。また英語、簿記含めた教科にクラブ活動、短歌、俳句、書道、ペン習字、珠算、詩吟、墨絵、茶道、禅、カラオケなどもある。だが全て規則正しい時間と規則があり「平等」である。 刑務所内では陰謀、ヤクザからの嫌がらせは頻繁にある。それを終日、何十人もの囚人を仕切る刑務官たちの職業に感心せざるを得ない。