お江戸日本橋七つ立ち 初のぼり

お江戸日本橋七つ立ち 初のぼり行列そろえて あれわいさのさ

コチャ 高輪夜明けて 提灯消す コチャエ コチャエ

暫らく夏休みをしていましたが、皆さま、今年の暑い夏いかがお過ごしですか。今日は日本橋方面へsyu散歩です。

JR神田駅を中央通り寄りに出ると、鍛冶町、本石町、室町、本町、三越デパート(越後屋)、三井ビル、美術館、日本銀行(金座)、

日本橋川と日本橋、上を見ると、残念であるが首都高速道路が、誰が、歴史ある大事な日本橋にコンクリートで固めたのか。

橋の麓に魚河岸跡地の碑があった。橋を渡ると高札所、日本橋の隣の橋は江戸橋と石橋である。

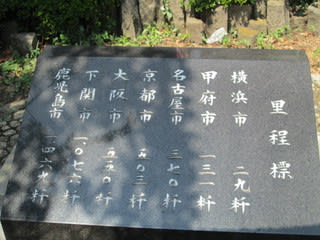

日本橋は、「五街道」の基点で、昔橋から、江戸城、富士山が見渡せと云う。浮世絵には橋と富士山が描かれている。

その当時は、三井越後屋などの大店と活な魚市場(常に喧嘩しているような元気な所)、大名行列、旅人などが往来の橋、「日本橋」。

1603年徳川家康公が、37間4尺(約68m)という長い橋をかけ「日本橋」といった。

神田方面から橋を渡ると、橋詰、高札場、江戸では、ここ日本橋と常盤橋、浅草橋、筋違橋、高輪の大木戸、半蔵門が大高札場の6ヶ所

その他35ヶ所の札場があったという。

「五街道」は、 江戸時代、 東海道 、中山道 、甲州道、日光道中、奥州道中は、幕府の道中奉行が管理し、良く整備された街道であった。

現在でも、往時の面影が各所に残っている。

伊勢松坂出身の三井高利が京都の呉服を仕入し、ここで販売したのが始まりである。麹町の岩城升屋、旅籠町の下村大丸、尾張町亀屋、

島田の恵比寿屋などの大店は、呉服屋である。

室町から本町は薬屋、式亭三馬の店「仙方延寿丹・江戸の水」は、自作の中で宣伝している。水は苦労されていたようである。

井戸水は、塩つ気が多く、神田上水だけでは間に合わず、家康は、玉川上水を多摩川から引き込んでいる。

双十郎河岸

高札は、幕府などの法令、禁令の触書きを木の札に書き記したところである。

江戸は、意気と威勢のある町と云われたのは、魚河岸を指して言っていた様である。大声で競りを見ていると喧嘩をしているようであった

その、北の橋詰にあった河岸では一日3000両が動いたという。川柳に「なんのその日に千両は、朝の内」と謳われている。

河岸の起りは江戸城に納めた残りを売っていた。

魚河岸4組問屋、日本橋魚問屋が中心であるが、本小田原、本船町、横町、安針町組の4組をさしていた様である。

「白木屋の火災」

白木屋と云えば、1662年小間物店として創業、江戸三大大店と称されるまで成長。(三越、大丸、白木屋)。昭和6年治下2階地上8階の

立派な高層建築物を完成させた。その一年後、昭和7年12月4階の「おもちゃ売り場」から豆電球の故障で、その火花がモールを燃やし

大火災となっていった、煙で客、従業員は屋上に避難、しかし、その当時屋上に2頭のライオンが飼われて、檻の中で暴れ出した。

二つの恐怖で・・・・・。

日本橋高速道路の下

物流は、全国から船で入ってきており、いろいろな船が日本橋川に集中し往来していたと思うと、見ているだけでも楽しくなる。

日本橋から今川橋を日本橋通りといっているが、いろいろの絵巻を見ても、左右に大店、中店が、暖簾に家門を入れ整然と並んでいる、

そこには必ず富士山が描かれている。

高速下の日本橋川

12mの絵巻では、日比谷入江で、近くは海であったのが判る。神田方面は、神田山で埋め立て用の土の切り崩していた様である、

家康公は、神田山、上野の山方面を鬼門して大土木工事と再開発をしている。(御茶ノ水駅の神田川を外堀としている)

三越本店正面ライオン像 三越本店1階吹き抜けにある像

大店は、呉服屋が多いが、魚屋、八百屋、草履、ちり紙、雑貨屋などと蕎麦屋、物売りなどさまざまであった。

今は日本橋の首都高速が邪魔であった。

三越前中央通