上毛三山ー赤城・榛名・妙義やま。その赤城山は、頭部が切れた円錐型の成層火山で、約50万年前生じたと云われている。

山頂部はカルデラが生じ大沼はその中の火口原湖で、湖畔に赤城神社が祀られている。外輪山の一部の「黒檜山」が高さ1828m。火口丘の地蔵岳

寄生火山の鍋割山・小沼等がある。ブナ・ナラの林地が広がる。裾野は長く南から北西に広がる。

農地・養蚕・桑園が多いが最近は減少。

「妙見寺」 高崎市にある天台宗の寺院。山号は三鈷山。院号は吉祥院。本尊は釈迦如来。

714年か翌年の715年、「上野国大掾藤原忠明」の開基により創建されたと伝えられる。

797年に成立した「続日本紀」にも「妙見寺」に関する記載があることから、古くからある寺院と考えられている。

古くは「七星山息災寺」と号し、妙見菩薩を祀る寺として信仰、江戸時代には江戸幕府から朱印状が与えられている。

「妙見寺」-上野国分寺跡の近い、引間町に鎮座(市指定文化財)

境内の由緒石碑によると、妙見寺の正式名は「天台宗三鈷山吉祥院妙見寺」.西の法淨院、南の貴法院と妙見寺は、妙見社の別当寺であったとある。

妙見寺の由緒書によると、花園星神記に、和銅七年秋、上野大掾忠明という人が妙見寺に来て一宿、夜半目覚めて庭に出ると乾(北西)の方に光明が立ちのぼった。

不思議に思って侍臣を遣して調べると冷水村の小祝池からと判った。そこで水底をさぐらせると、目が赤く首の白い不思議な亀を得た。

忠明は早速、時の帝に献じたところ大変喜ばれ、和銅七年九月二日、年号を霊亀と改めたという。

「妙見寺」境内

「上野国分寺(古代上野国中心地)」

高崎市・前橋市境、ここが国を支配する役所である国府の北西の地が選ばれ、西に僧寺・東に尼寺が並び立っている。

北西榛名山・北東赤城山・西浅間山が見渡せる場所。

周辺に大規模古墳群

保渡田古墳群・総社古墳群・三ツ寺Ⅰ遺跡北谷遺跡・山王廃寺跡・総社神社・城館跡などなど分布している。

ガイダンス施設「上野国分寺館」で発掘調査成果の紹介もある。

741年聖武天皇は、国ごとに僧寺と尼寺を建立し、全国に68の国々「金光明四天王護国之寺・金光明寺・尼寺法華滅罪之寺・法華寺」が創建された。

「国分二寺」と呼ぶ。

国分二寺に七重塔を有する大規模な伽藍を持つ僧寺を「国分寺」と呼んでいる。

上野国分寺

総国分寺は、都(平城京)の東大寺と共に、仏教の力によって災害・疫病・外敵を防ぐ「五穀豊穣」を祈ることで国家安泰・鎮護国家の思想にもとずく

一大寺城であったと云う。

塔におさめた護国経典「金光明最勝王経」・金堂には、本尊「釈迦如来」・脇侍に普賢菩薩・文殊菩薩、それに四天王など安置された。

上野国分寺ー復元された金堂等の基壇(基礎石)

「続日本紀」碓氷郡と勢多群の豪族たちが、上野国分二寺造営に協力に対し報償されてとある。

538年百済国から仏教が伝わるー694年金光明経諸国におくー701年大宝律令が定められるー741年聖武天皇国分寺尼寺建立の詔が発す

817年最澄東国伝道・上野国藤岡市滞在ー939年平将門上野国府占領国司追放ー1108年浅間山大噴火ー1180年足利俊綱上野府中攻め

1783年浅間山大噴火ー1786年紀行文で国分寺の様子が書かれる。・・・・・・・。

上野国分寺ー伽藍ー橋・南大門・中門・講堂・東大門・北大門・西大門・金堂回廊・七重塔・南辺築垣。

1030年「上野国交替実録帳」によれば、築垣・南大門・僧坊などは無く、数多い仏像も壊れていたが金堂が残存している。

南北朝時代には、金堂の一部は墓所として利用。

上野国分寺ー調査で確認部分と推定部分、確認部分ー築垣・中門跡・七重塔跡・金堂・東門。

18世紀の国学者の紀行文に、その当時の国分寺遺跡となった姿を描写している。

伽藍の構造、金堂の釈迦三尊像はじめ多くの仏像が安置されていた様子が判ると云う。七重塔は、記載されておらず、そのまま残存していた可能性が

推定できると云う。

古墳

「県内の遺跡・古墳群」で、新たな発見が次々と

「甲を着た古墳人」が発見ー金井東裏遺跡、

6世紀に起こった榛名山二ツ岳の2回の大きな噴火、火山灰や軽石が厚く積もった場所は多い所で火砕流が50センチメートル、

噴火で、軽石が2メートル積もったことが、地層から分かったと云う。

これは、厚く積もった火山灰や軽石により、当時の生活の様子が保存されたため、良い状態で残っているという。

甲を着た古墳人が発見された周辺からは、同時期の人の足跡や馬のひづめ跡なども数多く見つかり、甲を着た古墳人などの人骨や人の足跡、馬のひづめ跡などから、火山灰が降った後、火砕流が発生するまでの間、人々がここで生活。

土器を集積した祭祀跡と思われるものも、この周辺に集落があったことが想定されたと云う。

甲を着た古墳人と同時期の住居などはあまり発見されていない、今後の調査待ち。

「総社二子山古墳」群馬総社近く、前方後円墳で総社古墳群の一つ、長さ90m-横穴式石室、国分寺南方約2km。

「宝塔山古墳」総社古墳群の一つ、一辺約60m、2古墳には、石材加工技術が見られる。

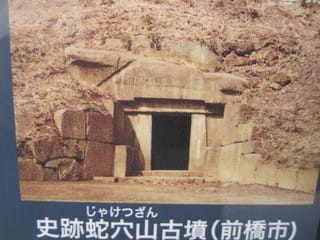

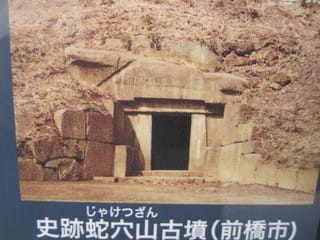

国分寺尼寺に近い「山王跡寺・古墳」徒ね川・17号線に沿って蛇穴山・宝塔山・二子山古墳が並ぶ。

次回は、高崎城址から。

山頂部はカルデラが生じ大沼はその中の火口原湖で、湖畔に赤城神社が祀られている。外輪山の一部の「黒檜山」が高さ1828m。火口丘の地蔵岳

寄生火山の鍋割山・小沼等がある。ブナ・ナラの林地が広がる。裾野は長く南から北西に広がる。

農地・養蚕・桑園が多いが最近は減少。

「妙見寺」 高崎市にある天台宗の寺院。山号は三鈷山。院号は吉祥院。本尊は釈迦如来。

714年か翌年の715年、「上野国大掾藤原忠明」の開基により創建されたと伝えられる。

797年に成立した「続日本紀」にも「妙見寺」に関する記載があることから、古くからある寺院と考えられている。

古くは「七星山息災寺」と号し、妙見菩薩を祀る寺として信仰、江戸時代には江戸幕府から朱印状が与えられている。

「妙見寺」-上野国分寺跡の近い、引間町に鎮座(市指定文化財)

境内の由緒石碑によると、妙見寺の正式名は「天台宗三鈷山吉祥院妙見寺」.西の法淨院、南の貴法院と妙見寺は、妙見社の別当寺であったとある。

妙見寺の由緒書によると、花園星神記に、和銅七年秋、上野大掾忠明という人が妙見寺に来て一宿、夜半目覚めて庭に出ると乾(北西)の方に光明が立ちのぼった。

不思議に思って侍臣を遣して調べると冷水村の小祝池からと判った。そこで水底をさぐらせると、目が赤く首の白い不思議な亀を得た。

忠明は早速、時の帝に献じたところ大変喜ばれ、和銅七年九月二日、年号を霊亀と改めたという。

「妙見寺」境内

「上野国分寺(古代上野国中心地)」

高崎市・前橋市境、ここが国を支配する役所である国府の北西の地が選ばれ、西に僧寺・東に尼寺が並び立っている。

北西榛名山・北東赤城山・西浅間山が見渡せる場所。

周辺に大規模古墳群

保渡田古墳群・総社古墳群・三ツ寺Ⅰ遺跡北谷遺跡・山王廃寺跡・総社神社・城館跡などなど分布している。

ガイダンス施設「上野国分寺館」で発掘調査成果の紹介もある。

741年聖武天皇は、国ごとに僧寺と尼寺を建立し、全国に68の国々「金光明四天王護国之寺・金光明寺・尼寺法華滅罪之寺・法華寺」が創建された。

「国分二寺」と呼ぶ。

国分二寺に七重塔を有する大規模な伽藍を持つ僧寺を「国分寺」と呼んでいる。

上野国分寺

総国分寺は、都(平城京)の東大寺と共に、仏教の力によって災害・疫病・外敵を防ぐ「五穀豊穣」を祈ることで国家安泰・鎮護国家の思想にもとずく

一大寺城であったと云う。

塔におさめた護国経典「金光明最勝王経」・金堂には、本尊「釈迦如来」・脇侍に普賢菩薩・文殊菩薩、それに四天王など安置された。

上野国分寺ー復元された金堂等の基壇(基礎石)

「続日本紀」碓氷郡と勢多群の豪族たちが、上野国分二寺造営に協力に対し報償されてとある。

538年百済国から仏教が伝わるー694年金光明経諸国におくー701年大宝律令が定められるー741年聖武天皇国分寺尼寺建立の詔が発す

817年最澄東国伝道・上野国藤岡市滞在ー939年平将門上野国府占領国司追放ー1108年浅間山大噴火ー1180年足利俊綱上野府中攻め

1783年浅間山大噴火ー1786年紀行文で国分寺の様子が書かれる。・・・・・・・。

上野国分寺ー伽藍ー橋・南大門・中門・講堂・東大門・北大門・西大門・金堂回廊・七重塔・南辺築垣。

1030年「上野国交替実録帳」によれば、築垣・南大門・僧坊などは無く、数多い仏像も壊れていたが金堂が残存している。

南北朝時代には、金堂の一部は墓所として利用。

上野国分寺ー調査で確認部分と推定部分、確認部分ー築垣・中門跡・七重塔跡・金堂・東門。

18世紀の国学者の紀行文に、その当時の国分寺遺跡となった姿を描写している。

伽藍の構造、金堂の釈迦三尊像はじめ多くの仏像が安置されていた様子が判ると云う。七重塔は、記載されておらず、そのまま残存していた可能性が

推定できると云う。

古墳

「県内の遺跡・古墳群」で、新たな発見が次々と

「甲を着た古墳人」が発見ー金井東裏遺跡、

6世紀に起こった榛名山二ツ岳の2回の大きな噴火、火山灰や軽石が厚く積もった場所は多い所で火砕流が50センチメートル、

噴火で、軽石が2メートル積もったことが、地層から分かったと云う。

これは、厚く積もった火山灰や軽石により、当時の生活の様子が保存されたため、良い状態で残っているという。

甲を着た古墳人が発見された周辺からは、同時期の人の足跡や馬のひづめ跡なども数多く見つかり、甲を着た古墳人などの人骨や人の足跡、馬のひづめ跡などから、火山灰が降った後、火砕流が発生するまでの間、人々がここで生活。

土器を集積した祭祀跡と思われるものも、この周辺に集落があったことが想定されたと云う。

甲を着た古墳人と同時期の住居などはあまり発見されていない、今後の調査待ち。

「総社二子山古墳」群馬総社近く、前方後円墳で総社古墳群の一つ、長さ90m-横穴式石室、国分寺南方約2km。

「宝塔山古墳」総社古墳群の一つ、一辺約60m、2古墳には、石材加工技術が見られる。

国分寺尼寺に近い「山王跡寺・古墳」徒ね川・17号線に沿って蛇穴山・宝塔山・二子山古墳が並ぶ。

次回は、高崎城址から。