東北の旅の続きに戻ります。

「日本紀略」

坂上田村麻呂がー802年ーに陸奥国「胆沢城」を造るために征服地に派遣されたことを伝える。

征夷大将軍の田村麻呂はこれにより造胆沢城使を兼任、東国の10か国、「駿河国、甲斐国、相模国、武蔵国、上総国、下総国、常陸国、信濃国、上野国、下野国」の浪人4000人を「胆沢城」に配する勅が出された。田村麻呂は、蝦夷の指導者アテルイの降伏を報じたとある。

新征服地の城としては、翌年これより北に「志波城」が築かれた。

志波城の方が規模が大きく、当初はさらなる征討のため「志波城」を主要拠点にするつもりだったと推測される。

が、征討は中止され、志波城はたびたびの水害のせいでー812年ー頃に小さな徳丹城に移転。

これによって後方にある「胆沢城」が最重要視されるようになる。

9世紀初めに鎮守府が国府がある「多賀城」から「胆沢城」に移転し、(年は不明)

(802年~812年の間)「日本後紀」-808年ーこの時既に鎮守府が国府と離れた地にあったことが知れるが、それが志波か胆沢かまではわからない。移転後の胆沢城は陸奥国北部、今の岩手県あたりを統治する軍事・行政拠点となった。

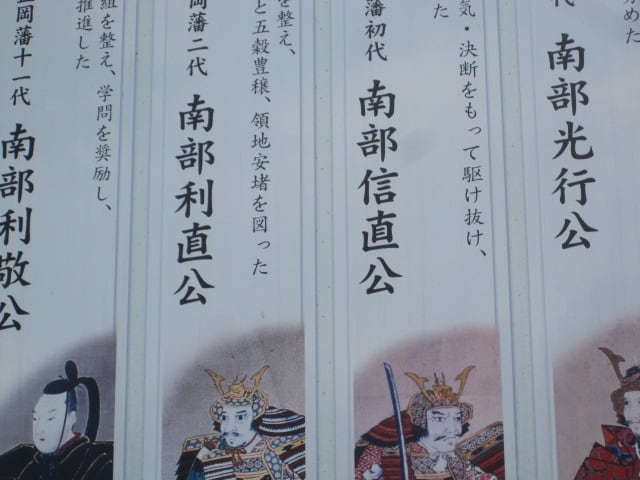

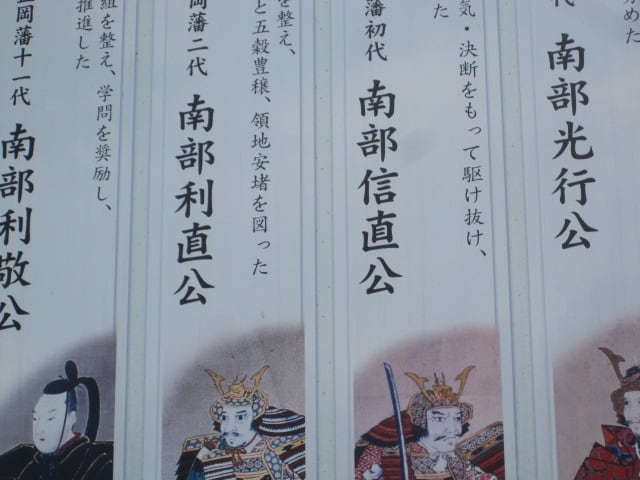

「南部氏」-陸奥の武家で本姓は源氏。

本貫地は甲斐国南部郷で家祖は南部光行。

南部氏初代の「南部光行」は、平安時代に活躍した清和源氏の一流である河内源氏 源義光や、平安時代から平安時代末期に活躍した武将。

黒源太清光の子孫、甲斐源氏・加賀美遠光の流れを汲む。

「安倍 貞任」1019-1062・安倍頼時の次男。「源頼義」奥州へー前9年の役開始ー 安倍貞任と源義家は、奥州を二分して戦うー天然の要害・北上川支流「衣川」

「源義家」-頼義の長男、後三年の役起こす(朝廷は私戦と見なしたー吹く風を、、、)

「厨川柵」

岩手県盛岡市の西にあったと言われている。

平安時代の奥六郡のうちの岩手郡に存在した安倍氏の柵の一つで、現在の岩手県 盛岡市の西方にあったと考えられている。

厨川柵は、安倍頼時の次男ー安倍貞任の拠点。

安倍貞任の城・北上川流域に広大な支配地ををもつ安倍氏の 最北端の拠点ー安倍貞任が 拠点にー

盛岡市安部館町に所在したと考えられている。

「嫗戸柵」は、 厨川柵とともに安倍氏最北の重要拠点と考えられ 北上川の段丘上に所在していたと云う。

「源義家」 1039-1106 ー吹くかぜをなこその関と思へども道もせに散る山桜かなーと詠んだ武将。

頼義の長男で前9年の役で奮戦、後「陸奥守鎮守府将軍」・3年の役ーを起こす。

安倍頼時ー安倍貞任(頼時の次男)

藤原経清(奥州藤原氏祖)・妻(安倍頼時の娘)-藤原清衡(二代目母の連れ子・源義家と結ぶ、中尊寺建立)

藤原秀衡(三代目源義経保護するが病没)-藤原泰衡(四代目義経攻め滅ぼすが、頼朝に征討され、逃亡途中で家臣に殺される)

「桜山神社」

南部信直公と盛岡城の築城ー1591年ー

信直公は、浅野長政らの助言に従い、この地に新しい城を築く決心を固めました。

この地は北上川と中津川の合流点に近く、城を築くには格好の場所。

慶長二年の1597年ー築城の地鎮祭「鍬初」が行われ、不来方の地名を森ヶ岡、後に盛岡と改めている。

創建、1749年 祭神 南部光行(開祖)・信直(盛岡藩初代)・利直(三代)・利敬(十一代)

社殿は、盛岡城三の丸跡。

南部藩の総鎮守として信仰され、国の重要文化財に指定される南北朝時代初期の国長作の刀が所蔵されている。

毎年5月(3日間)「例大祭」

神輿が騎馬武者に先導されて盛岡市内を練り歩く。

1月26日に開催される伝統行事裸参りは、盛岡の冬の風物詩として有名。

佐倉山神社 本殿

1590年、南部家中興の祖とも呼ばれる「南部家第26代南部信直(初代盛岡藩主・南部利直の父)」

豊臣秀吉の小田原征伐に参陣しそのまま奥州仕置に従軍中、秀吉から宇都宮において、南部の所領の内7ヶ郡(糠部郡、閉伊郡、鹿角郡、久慈郡、岩手郡、志和郡、そして遠野保)についての覚書の朱印状を得、豊臣大名として公認。

1591年、九戸政実の乱の後本拠を、三戸城から九戸城(のち「福岡城」と改める。現在の二戸市福岡に当たる。)に移したが

「津軽為信」に安堵されたことで失領した津軽3ヶ郡(平賀郡、鼻和郡、田舎郡)の代替地として和賀郡、稗貫郡の2ヶ郡が加増され、

9ヶ郡におよぶ版図が確立し、このとき安堵された9ヶ郡は、現在の岩手県、青森県・秋田県の3県にまたがっており、

「蒲生氏郷」や「浅野長政」より九戸では北辺に過ぎるとの助言を受け不来方の地を本拠とすべく、仮住まいの郡山城(現在の岩手県紫波町日詰高水寺)を経て、文禄元年の1592年、盛岡城を中心とした城下町の建設を始めた。

「烏帽子岩・兜岩」

本殿横に巨石がある。城築城時出現。

南部利直公は、この岩石を「瑞兆」を慶び、歴代藩主の「宝大石」として祀られてきたと云う。

「盛岡城跡」 南部氏の居城

城郭は、中津川・旧北上川に接し花崗岩の孤立丘上につくられた平山城。

濠と石垣がバランスよく配置し、内丸地区(旧重臣屋敷地域)に官庁街になっている。

盛岡市の市章は、「違菱」と呼ばれ、南部氏の家紋「向鶴」にあしらわれた鶴と、甲斐源氏を出自とすることの表れである元来の

家紋「菱」を連想させるもの、市章が使われるようになった経緯は明らかでないが、菱を重ねた紋は、少なくとも江戸時代

南部家で使われていたものと言われている。

「南部信直」 1546-1599 豊臣秀吉に通じた東北の南部名族・26代当主・三戸城主。

石川高信の長男、宗家晴継の後。安藤愛季・津軽為信・九戸政実と戦う。豊臣秀吉に通じ「小田原征伐・朝鮮出兵」従軍した。

情報が第一・京都の鷹商から豊臣秀吉の権勢を知った南部信直は、即使者を探すが適任者おらず、これを哀れに思った鷹商は、信直から家人

数名を借り受け自ら使者になり秀吉に、南部信直は秀吉から後援を得て劣勢を挽回する。

一介の商人の情報と協力のお蔭と言える。

不来方のお城の草に寝ころびて空に吸い込まれし15の心ー(啄木)の碑が

盛岡城は1597年、に鋤初めすきはじめ(起工)をしたと伝えられ、翌3年に豊臣秀吉の許可を得て本格的築城が始められた。

本丸・二の丸・三の丸を中心に、腰曲輪(淡路丸)や榊山曲輪などの平坦部が配置されている。

盛岡城の別名「不来方城」

時を知らせるため、時鐘が設置、鐘は、外堀の土塁上にあった。1679年、に鋳造された鐘と云う。

三の丸北側、桝形門そばの堀と土塁で、烏帽子岩の三の丸跡、公園の北入口にそびえたつ巨大な岩石。

城地を削って三の丸を整地しているとき、烏帽子に似た岩石が出現している。

江戸時代の1615年、総石垣の城として完成、利直は地名を「盛り上がり栄える岡」と言う願いを込め、「不来方」から「盛岡」に改めた。

利直が三の丸を整地した際に見つかった烏帽子岩(宝大石)は現在、桜山神社の社宝として崇敬されている。

築城と共に城下町の建設を進め、中津川以北の湿地帯を埋め立てて市街地とし、

中津川には「上ノ橋」「中ノ橋」「下ノ橋」(盛岡三橋)が架橋された。

1609年、「上ノ橋」に、1611年、には「中ノ橋」に、それぞれ城下町建設を記念して、旧府・三戸から移された青銅製の擬宝珠が付けられたと云う。

上ノ橋の擬宝珠は、国の重要美術品に認定、城の全城が竣工したのは3代藩主重直の時代、1633年。

翌年の1634年、失火により本丸を焼失し、一時、「福岡城(九戸城)」を居城。

翌年の1635年、修復され、再び盛岡城に戻り、以後、盛岡藩の藩庁として明治維新を迎えた。

「日影門外小路」

内丸の西門にあたる日影御門(現在の北日本銀行本店)

日影御門の外,四ツ家町に至る一画を日影門外小路と称し、中下級の武士が住んでいた。

盛岡城下の草創期には,三戸から移って来た人々が住み三戸町と呼ばれていた時代もあったと云う。

日影門外小路の入口右角には,御稽古場(藩校)があり,明義堂を経て,1866年、に作人館と改称され、文・武・医を教授。

幕末から明治にかけて多くの人材を生む。

作人館跡は明治5年、学制公布により仁王小学校となり、明治9年、明治天皇巡幸のとき行幸があった。(明治天皇の聖跡記念公園・日影門緑地)

「石割桜」天然記念物

城址の北、地方裁判所構内に桜老木と大きな花崗岩の割れ目に、現役で生育している事で有名な桜

樹齢300年以上・根廻り4.3m・樹高10m。

次回は、青森県八戸方面へ。

「日本紀略」

坂上田村麻呂がー802年ーに陸奥国「胆沢城」を造るために征服地に派遣されたことを伝える。

征夷大将軍の田村麻呂はこれにより造胆沢城使を兼任、東国の10か国、「駿河国、甲斐国、相模国、武蔵国、上総国、下総国、常陸国、信濃国、上野国、下野国」の浪人4000人を「胆沢城」に配する勅が出された。田村麻呂は、蝦夷の指導者アテルイの降伏を報じたとある。

新征服地の城としては、翌年これより北に「志波城」が築かれた。

志波城の方が規模が大きく、当初はさらなる征討のため「志波城」を主要拠点にするつもりだったと推測される。

が、征討は中止され、志波城はたびたびの水害のせいでー812年ー頃に小さな徳丹城に移転。

これによって後方にある「胆沢城」が最重要視されるようになる。

9世紀初めに鎮守府が国府がある「多賀城」から「胆沢城」に移転し、(年は不明)

(802年~812年の間)「日本後紀」-808年ーこの時既に鎮守府が国府と離れた地にあったことが知れるが、それが志波か胆沢かまではわからない。移転後の胆沢城は陸奥国北部、今の岩手県あたりを統治する軍事・行政拠点となった。

「南部氏」-陸奥の武家で本姓は源氏。

本貫地は甲斐国南部郷で家祖は南部光行。

南部氏初代の「南部光行」は、平安時代に活躍した清和源氏の一流である河内源氏 源義光や、平安時代から平安時代末期に活躍した武将。

黒源太清光の子孫、甲斐源氏・加賀美遠光の流れを汲む。

「安倍 貞任」1019-1062・安倍頼時の次男。「源頼義」奥州へー前9年の役開始ー 安倍貞任と源義家は、奥州を二分して戦うー天然の要害・北上川支流「衣川」

「源義家」-頼義の長男、後三年の役起こす(朝廷は私戦と見なしたー吹く風を、、、)

「厨川柵」

岩手県盛岡市の西にあったと言われている。

平安時代の奥六郡のうちの岩手郡に存在した安倍氏の柵の一つで、現在の岩手県 盛岡市の西方にあったと考えられている。

厨川柵は、安倍頼時の次男ー安倍貞任の拠点。

安倍貞任の城・北上川流域に広大な支配地ををもつ安倍氏の 最北端の拠点ー安倍貞任が 拠点にー

盛岡市安部館町に所在したと考えられている。

「嫗戸柵」は、 厨川柵とともに安倍氏最北の重要拠点と考えられ 北上川の段丘上に所在していたと云う。

「源義家」 1039-1106 ー吹くかぜをなこその関と思へども道もせに散る山桜かなーと詠んだ武将。

頼義の長男で前9年の役で奮戦、後「陸奥守鎮守府将軍」・3年の役ーを起こす。

安倍頼時ー安倍貞任(頼時の次男)

藤原経清(奥州藤原氏祖)・妻(安倍頼時の娘)-藤原清衡(二代目母の連れ子・源義家と結ぶ、中尊寺建立)

藤原秀衡(三代目源義経保護するが病没)-藤原泰衡(四代目義経攻め滅ぼすが、頼朝に征討され、逃亡途中で家臣に殺される)

「桜山神社」

南部信直公と盛岡城の築城ー1591年ー

信直公は、浅野長政らの助言に従い、この地に新しい城を築く決心を固めました。

この地は北上川と中津川の合流点に近く、城を築くには格好の場所。

慶長二年の1597年ー築城の地鎮祭「鍬初」が行われ、不来方の地名を森ヶ岡、後に盛岡と改めている。

創建、1749年 祭神 南部光行(開祖)・信直(盛岡藩初代)・利直(三代)・利敬(十一代)

社殿は、盛岡城三の丸跡。

南部藩の総鎮守として信仰され、国の重要文化財に指定される南北朝時代初期の国長作の刀が所蔵されている。

毎年5月(3日間)「例大祭」

神輿が騎馬武者に先導されて盛岡市内を練り歩く。

1月26日に開催される伝統行事裸参りは、盛岡の冬の風物詩として有名。

佐倉山神社 本殿

1590年、南部家中興の祖とも呼ばれる「南部家第26代南部信直(初代盛岡藩主・南部利直の父)」

豊臣秀吉の小田原征伐に参陣しそのまま奥州仕置に従軍中、秀吉から宇都宮において、南部の所領の内7ヶ郡(糠部郡、閉伊郡、鹿角郡、久慈郡、岩手郡、志和郡、そして遠野保)についての覚書の朱印状を得、豊臣大名として公認。

1591年、九戸政実の乱の後本拠を、三戸城から九戸城(のち「福岡城」と改める。現在の二戸市福岡に当たる。)に移したが

「津軽為信」に安堵されたことで失領した津軽3ヶ郡(平賀郡、鼻和郡、田舎郡)の代替地として和賀郡、稗貫郡の2ヶ郡が加増され、

9ヶ郡におよぶ版図が確立し、このとき安堵された9ヶ郡は、現在の岩手県、青森県・秋田県の3県にまたがっており、

「蒲生氏郷」や「浅野長政」より九戸では北辺に過ぎるとの助言を受け不来方の地を本拠とすべく、仮住まいの郡山城(現在の岩手県紫波町日詰高水寺)を経て、文禄元年の1592年、盛岡城を中心とした城下町の建設を始めた。

「烏帽子岩・兜岩」

本殿横に巨石がある。城築城時出現。

南部利直公は、この岩石を「瑞兆」を慶び、歴代藩主の「宝大石」として祀られてきたと云う。

「盛岡城跡」 南部氏の居城

城郭は、中津川・旧北上川に接し花崗岩の孤立丘上につくられた平山城。

濠と石垣がバランスよく配置し、内丸地区(旧重臣屋敷地域)に官庁街になっている。

盛岡市の市章は、「違菱」と呼ばれ、南部氏の家紋「向鶴」にあしらわれた鶴と、甲斐源氏を出自とすることの表れである元来の

家紋「菱」を連想させるもの、市章が使われるようになった経緯は明らかでないが、菱を重ねた紋は、少なくとも江戸時代

南部家で使われていたものと言われている。

「南部信直」 1546-1599 豊臣秀吉に通じた東北の南部名族・26代当主・三戸城主。

石川高信の長男、宗家晴継の後。安藤愛季・津軽為信・九戸政実と戦う。豊臣秀吉に通じ「小田原征伐・朝鮮出兵」従軍した。

情報が第一・京都の鷹商から豊臣秀吉の権勢を知った南部信直は、即使者を探すが適任者おらず、これを哀れに思った鷹商は、信直から家人

数名を借り受け自ら使者になり秀吉に、南部信直は秀吉から後援を得て劣勢を挽回する。

一介の商人の情報と協力のお蔭と言える。

不来方のお城の草に寝ころびて空に吸い込まれし15の心ー(啄木)の碑が

盛岡城は1597年、に鋤初めすきはじめ(起工)をしたと伝えられ、翌3年に豊臣秀吉の許可を得て本格的築城が始められた。

本丸・二の丸・三の丸を中心に、腰曲輪(淡路丸)や榊山曲輪などの平坦部が配置されている。

盛岡城の別名「不来方城」

時を知らせるため、時鐘が設置、鐘は、外堀の土塁上にあった。1679年、に鋳造された鐘と云う。

三の丸北側、桝形門そばの堀と土塁で、烏帽子岩の三の丸跡、公園の北入口にそびえたつ巨大な岩石。

城地を削って三の丸を整地しているとき、烏帽子に似た岩石が出現している。

江戸時代の1615年、総石垣の城として完成、利直は地名を「盛り上がり栄える岡」と言う願いを込め、「不来方」から「盛岡」に改めた。

利直が三の丸を整地した際に見つかった烏帽子岩(宝大石)は現在、桜山神社の社宝として崇敬されている。

築城と共に城下町の建設を進め、中津川以北の湿地帯を埋め立てて市街地とし、

中津川には「上ノ橋」「中ノ橋」「下ノ橋」(盛岡三橋)が架橋された。

1609年、「上ノ橋」に、1611年、には「中ノ橋」に、それぞれ城下町建設を記念して、旧府・三戸から移された青銅製の擬宝珠が付けられたと云う。

上ノ橋の擬宝珠は、国の重要美術品に認定、城の全城が竣工したのは3代藩主重直の時代、1633年。

翌年の1634年、失火により本丸を焼失し、一時、「福岡城(九戸城)」を居城。

翌年の1635年、修復され、再び盛岡城に戻り、以後、盛岡藩の藩庁として明治維新を迎えた。

「日影門外小路」

内丸の西門にあたる日影御門(現在の北日本銀行本店)

日影御門の外,四ツ家町に至る一画を日影門外小路と称し、中下級の武士が住んでいた。

盛岡城下の草創期には,三戸から移って来た人々が住み三戸町と呼ばれていた時代もあったと云う。

日影門外小路の入口右角には,御稽古場(藩校)があり,明義堂を経て,1866年、に作人館と改称され、文・武・医を教授。

幕末から明治にかけて多くの人材を生む。

作人館跡は明治5年、学制公布により仁王小学校となり、明治9年、明治天皇巡幸のとき行幸があった。(明治天皇の聖跡記念公園・日影門緑地)

「石割桜」天然記念物

城址の北、地方裁判所構内に桜老木と大きな花崗岩の割れ目に、現役で生育している事で有名な桜

樹齢300年以上・根廻り4.3m・樹高10m。

次回は、青森県八戸方面へ。