沼津に戻ります。

伊豆半島の西付け根、東部中心都市・中世沼津郷、政治・経済地域、駿河湾北東部を抱き込、沼津町・楊原村・片浜・金岡・大岡・静南・愛鷹・大平

内浦・西浦ー北に「愛鷹山」「狩野川で二分」、先土器・縄文土器の遺跡が多く、弥生土器時代は水稲耕作がい営まれている。

鎌倉時代から東海道の要衝、戦国時代には武将らの争奪の舞台ー「武田勝頼」は、狩野川河口に「三枚橋城」を築城、江戸時代に、水野藩が支配下とし

城下町・宿場町として発展し、「沼津市」は、静岡県東部の中心、大政奉還後 1867年、「沼津兵学校」が開設、近代都市の基礎が築かれた。

「長浜」は、戦国時代の古文書に出てくる地名で、長い浜に面した土地から付けられたと云う。

「長浜城跡」は、重須と長浜の境にあり海に張り出した小山の城。戦国時代、豪族大川氏の居城。

また、「重須」は、長浜に続く集落で湾内の入り江に面していることから「面洲」・この土地にとって重要な洲を意味し重洲と称し、「重須」と記され、「北条水軍」の根拠地で船大将「梶原氏の陣所」と云う。

田久留輪や城下の地名が残っているいるとも云う。

1580年、武田水軍が重須港に鉄砲を放ち、千本浜の沖合で北条と武田の水軍が海戦となり、両者とも勝負つかず引き上げたとある。

「梶原景宗」- もとは紀伊の海賊と言われ、北条氏康が、自軍の水軍を強化するために招いた。北条水軍は領国への海上侵犯や小田原城への攻撃を

防ぐことを役割としており、2度にわたる安房・里見水軍の襲撃を阻止した。また、武田水軍とも駿河湾で海戦を交えたといわれる。

長浜城、伊豆国君沢郡長浜(静岡県沼津市内浦重須)にある。戦国時代の海賊城の遺構を多く残している。

「北条氏直」 1562-91 5代目城主ー小田原城主ー北条100年王国の幕引ー

北条氏政の長男、本能寺の変後、上野国にいた「織田信長重臣・滝川一益」を撃破して信濃国へ攻め入る。小県・佐久郡占領する。

甲斐の国をめぐり徳川家康と争うが講和している。家康の娘「督姫」を娶る。「名胡桃城」を攻撃した為、豊臣秀吉の怒りを買い征伐され降伏する。

妻と別れる時にお守りを渡し北条早雲が小田原城を奪った際の、武運を祈って食べた勝栗の半分を錦袋に納めた物、代々伝わる秘蔵の品だったと云う。

ー一族から世に出る者があれば渡してほしいー頼んだと云う。氏直は、復活をあきらめていなかったと云う。

秀吉から1万石を賜り大坂で30歳で没している。

駿河湾奥部の内浦湾に面したこの城は、室町時代から北条氏に仕えていた大川氏が居城としていた。

その後武田氏が狩野川沿いに三枚橋城(のちの沼津城と同地)を築城したため、水路を絶たれた北条氏が1579年、頃、北条水軍の基地として改修し、

武田水軍との幾多の戦いの際の発進基地ともなった。

1580年(天正8年)には千本浜沖で、後に駿河湾海戦と呼ばれる大規模な海戦も起こっている。

1590年(天正18年)、豊臣水軍の侵攻の際は土侍が敗走、一戦も交えず陥落した。築城時期、終焉時期の明確な記録は不明である。

国の史跡に指定、

市教育委員会による発掘調査・史跡整備が行われ、史跡公園。

城址の各所に解説版が設置されている。

総面積は、15476㎡・城郭の中で最も高い場所の「第一曲輪」は標高約33m。

海側からの攻撃を想定しておらず、敵の銃撃をよける「土塁」は陸側にしかないのが大きな特徴と云う。

全国的にもこの形の城はあまりないとも云われている。

1550年代の戦国武将の勢力図は、関東や伊豆を北条氏、駿河は今川氏、甲斐が武田氏。3氏に囲まれた「緩衝地帯」が

現在の沼津市のあたりだった。

駿河を手中にした武田氏が狩野川沿い に三枚橋城(沼津城)を築城したため、水路を絶たれた北条氏が 1579に、

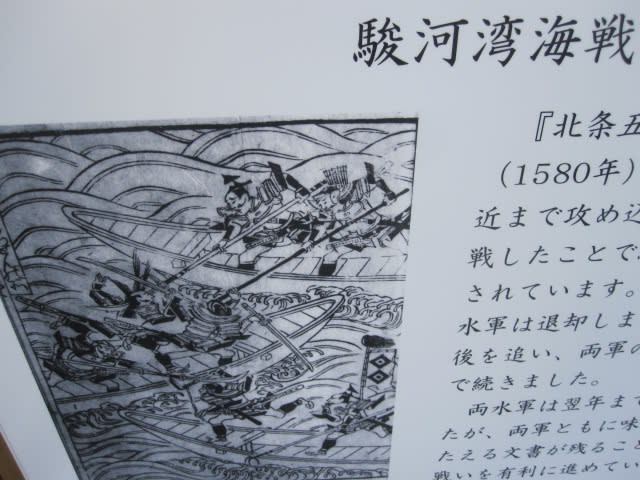

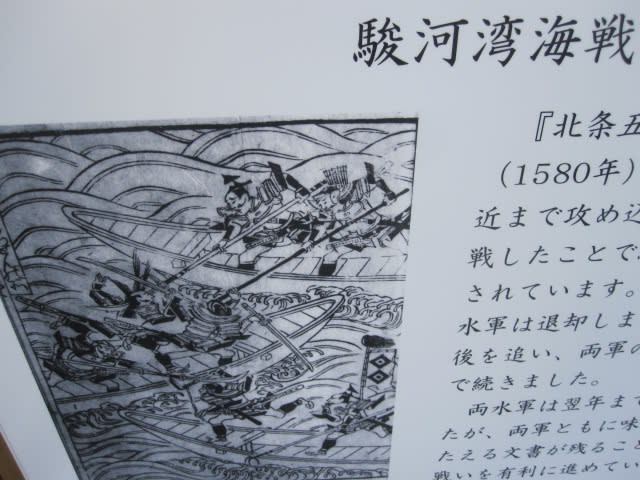

「駿河湾海戦」

武田氏の沼津三枚橋城と北条氏の沼津長浜城が整備された翌年、駿河湾内で海戦が行われた。

北条・武田両氏水軍は、天正8年の1580年、ついに両者の間に駿河湾を舞台に大規模な海戦が。

3月15日のまだ夜が明けきらない頃、武田方の軍船5艘による奇襲から戦いは始まり、鉄砲が飛び交う激戦を繰り広げた。

戦いは日没をむかえても決着はつかず、引き分けに終わったと云う。

北条方には「安宅」と呼ばれる50丁櫓の大型軍船があり、武田方は大分苦戦、4月25日に武田勝頼が武田水軍の小浜景隆・向井兵庫助に対して

「伊豆沿岸の郷村を数か所撃破したうえに、敵船を奪った」ことを称えている。

翌年3月29日に起こった沼津市久料(伊豆久龍津)での海戦においても武田水軍が「敵船3艘を乗り沈め、凶徒数十人を討ち捕えた」との記述があることから、3月の開戦後しばらくは武田水軍が優勢だったと思える。

織田・徳川連合軍が武田攻略作戦を進めると、これに呼応した北条軍も河東地域一帯から武田軍を追いやることに成功しているが。

武田軍は、この後盛り返すことはできず、滅亡へと進んでいく。

天正18年の1590年、

豊臣秀吉の小田原攻めに際し、長浜城は再び緊張状態におかれ、北条方水軍は、初めは豊臣水軍の来襲に備え下田城に集結しますが、評定の結果

籠城策と決まったため、小田原の川岸と油壷に移動、北条水軍の去った後の長浜城、在地土豪、大川兵庫が城将として籠城したと云う。

長浜城では大した戦闘はなく、韮山開城とともに廃城になったものと考えられている。

「県道17号」

沼津土肥線は沼津市口野のR414交点を起点に、伊豆半島北東部を海岸沿いに走り、土肥町(現 伊豆市土肥)のR136交点に至る54.1kmの主要地方道です。(土肥ー戸田村)

県道17号線を沼津から西伊豆方面に海沿いに走ると、その途中にいくつかの富士山が見られる展望台があります。

その一つ、静岡県沼津市井田にある「煌めきの丘」に立ち寄りました。

この「煌めきの丘」からは井田集落や明神池、駿河湾、そして天気の良い日には正面に富士山が見られるはずなのですが、今回の旅行探検で訪れたときは富士山全体があつい雲で覆われており見ることができませんでした(残念)

しかし、2月~3月頃にしか見ることができない菜の花畑の「井田」の文字を見ることができました。

ちなみに今回は行きませんでしたが、この「煌めきの丘」から少し下ったところにある「明神池」には徒歩10分ほどで行けるそうです。

次回の旅行探検で行った際には「明神池」や「松江古墳群(すんごうこふんぐん)」、駿河湾に面した海岸線まで行ってきたいと思います。

起点である沼津市・口野放水路交差点から伊豆半島西海岸沿いを進み、三津、西浦、大瀬崎、戸田を経て伊豆市に入り終点の土肥中浜で国道136号に接続します。駿河湾を眺めながらのドライブコースではありますが道幅の狭くカーブが多い区間が点在するので快適とまではいきません。沼津から土肥へのアクセスには国道136号

伊豆半島最南端の石廊崎と御前崎を結ぶ線に囲まれた海域が駿河湾で、その最深部は2,500メートルに達し、日本の湾の中では一番深い湾です。

駿河湾は、湾の間口も奥行きも約60km、表面積は約2,300平方kmです。

その水深の特徴は、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境に位置し、1,000メートルより深くに海底峡谷が湾口から湾奥部まで南北に連なっています。

湾内には約1,000種の魚類が生息しているといわれています。(日本の魚類は淡水魚を含め約2,300種)イワシ、アジ、サバをはじめ、サクラエビ、メダイ、ムツ、ヒラメ、ソコダラ類、ボタンエビ、アカザエビ、クルマエビ、イセエビ、タカアシガニ等が生息しています。

また、珍しい深海魚が生息していることでも有名です。

日本の深い湾トップ3

1位 駿河湾 2,500m 静岡県

2位 相模湾 1,500m 神奈川県

3位 富山湾 900m 富山県

資料、出典:東海大学出版会日本海洋学会沿岸海洋研究部会編、「駿河湾のなぞ」(星野通平編)

資料協力:沼津市、富士市

雄大な富士山を眺めながら、駿河湾を渡る高速カーフェリー。清水港と西伊豆土肥港をわずか65分で結んでおり、ちょっとした船旅気分も味わえる。特別室もある豪華なフェリーは横揺れ防止装置を備え、快適な乗り心地。広いデッキでは頬にあたる潮風も気持ちいい。

ヘダ号は、戸田村に感謝し命名された日露合同で造船された西洋式帆船の船名。

沼津市の戸田地区 写真は2010年のもの

1854年12月23日(嘉永7年11月4日)の安政東海地震によって伊豆半島は津波の被害にあった。この時、ロシアの海軍中将であるエフィム・プチャーチンは日本との国交樹立交渉のため、フリゲート「ディアナ号」(2000トン級)にて来日し、下田に停泊していた。津波によりディアナ号は直撃を何度も受け、半日もの間激しく湾内を旋回した後、沈没は免れたが、大破した。

ディアナ号は破損した船体を修復すべく、幕府の許しを得て、戸田村へ向かったが、航行中に強風と大波にあい1855年1月15日(安政元年11月27日)に田子の浦沖で座礁し、1855年1月19日(安政元年12月2日)に沈没する。幸いにプチャーチンと乗組員は、大地震の被災者でもある地元の人々の協力により救助され、宮島村(静岡県富士市)に上陸する。 プチャーチン使節団の応接掛であった川路聖謨も、ただちに救難対策を講じた。この時、ロシア人一行は、自身のおかれた状況も顧みず、献身的に救助してくれた地元の人々に対し大いに感謝したと伝わっている。

日露和親条約締結後、プチャーチンは帰国ための船の建造を幕府に願い出る。その申し出は許可され、戸田村・牛ケ洞にて帆船の建造が始まる。日本人は官民合同で300人と、ロシア人500人の計800人に上り、日本史上初ともいえる日露合同の造船が行われた。

日本人とロシア人の言葉の壁や、西洋式の帆船であるための資材の調達や専門技術者の不在など、数々の問題はあったが、日露双方が一丸になって取り組み、着工から3ヶ月という短期間で、2本のマストを備えた小さな帆船が竣工する。プチャーチンは、村民への感謝をこめてこれを「ヘダ号」と名付けた。「ヘダ号」は無事、ロシアのニコライエフスクまで航行し、プチャーチンたちは3年ぶりに祖国に帰還した。

1856年(安政3年)9月に日露友好のシンボルとなった「ヘダ号」は日本に返還されるが、戊辰戦争の局面の箱館戦争で官軍に対し使用されたのを最後に、その記録は途絶えており、行く末の詳細は、わかっていない。

戸田村では、ヘダ号の同型船である君沢形の量産が行われ、日本の造船技術の発展に大きく寄与した。

梶原 景宗(かじわら かげむね、生没年不詳)は、安土桃山時代の武将。後北条氏の家臣。備前守。

紀伊国の出身であったが、水軍の指揮に長けたことを北条氏康に見込まれて、その家臣となり伊豆水軍を率いた。里見氏や武田氏との戦いでは、水軍を率いて活躍したと言われている。しかし『北条記』では「海賊」と記されている。『北条五代記』では、「船大将の頭」と記されている。また、近年では伊勢湾沿岸と関東地方を結ぶ交易商人としての側面が指摘されている(北条家臣安藤良整と共に多くの商業関連の文書に連署している事からも窺える)。

天正18年(1590年)、豊臣秀吉の小田原征伐で水軍を率いるも本多重次の配下であった向井正綱率いる徳川水軍に敗れた。北条氏直とともに高野山に赴き、氏直の死後は紀伊に土着したという。 文書上、最後に動向が確認できるのは天正19年(1591年)に北条氏直が景宗から贈呈された鯖50匹に対する返礼。

北条氏康から景宗宛ての書状で「海上警備の為に現地(伊豆海域)に残ってほしい」とするものや、里見水軍との戦いに際しては「紀伊衆が活躍し~」などと記述が残っており、北条氏の直臣という立場ではなく、前述の交易商人としての行動や、「傭兵」のような形で属し、立場としては客将のような形であったと思われる。(ゆえに北条氏の滅亡後は本拠の紀伊へ戻っている)

沼津は、東部の伊豆半島の付け根、市名は中世の「沼津郷」から。愛鷹山麓には、縄文遺跡が多い。弥生時代から狩野川流域で水稲耕作が営まれてい、古墳も多い。鎌倉時代は、東海道の要衝であった。

武田勝頼は狩野川河口に「三枚橋城」を築いている。江戸時代は、水野藩の支配下の入る。大政奉還後(1867年)沼津兵学校・陸軍兵学寮

多くの人材を養成している。

「沼津御用邸記念公園・歴史民俗資料館」は、沼津御用邸は明治26年に造営され、明治・大正・昭和の三代に渡り使用されました。

昭和44年に廃止され、45年からは記念公園となって美しい庭園や邸が公開されている。(有料)

沼津御用邸記念公園

西附属邸は建物だけでなく室内の家具・調度品まで復元されており、当時の皇族の暮らしにふれることができます。東附属邸は、皇孫殿下の御学問所としての性格を受け継ぎ、文化活動のための施設。

園内

歴史民俗資料館では、駿河湾で使われてきた漁具類や沼津の地場産業となった干物作りの道具、湿田農耕の資料などを展示。

敷地面積は約15万平方mに及び、千本松原に連なる広大な松林と駿河湾に面した砂浜の中にある。明治時代、周辺には大山巌や西郷従道、大木喬任など元勲の別荘も存在していた。北北西の方向に富士山が見える風光明媚、かつ温暖な地。

昭和20年、沼津大空襲で本邸を焼失し、昭和44年に廃止されて沼津市へ移管され、昭和45年、残された東附属邸と西附属邸を中心として周囲の緑地と共に、沼津御用邸記念公園として開設、1994年には今上天皇が行幸。

国道414号から近い。

「過去の御用邸」は、 神戸御用邸(明治19年)設置、 熱海御用邸(明治21年)設置、現在は熱海市役所。

伊香保御用邸(明治23年)設置、現在の群馬大学伊香保研修所。 山内御用邸(栃木県日光市)(明治23年)設置、現在は日光東照宮社務所。

沼津御用邸(明治26年)設置、沼津御用邸記念公園。 宮ノ下御用邸(箱根町)(明治28年)設置。後に高松宮家別邸、現在の富士屋ホテル別館菊華荘。 田母沢御用邸(日光市)(明治32年)設置、現在の日光田母沢御用邸記念公園。

鎌倉御用邸(明治32年)設置、現在の鎌倉市立御成小学校、鎌倉市役所。 静岡御用邸(明治33年)設置、静岡大空襲で焼失。現在の静岡市役所。 小田原御用邸(明治34年)設置、現在の小田原城内。 塩原御用邸(明治37年)設置、現在国立光明寮国立塩原視力障害センター。

東附属邸は、かつての御学問所としての歴史と伝統を引き継ぎ、市民の交流の場として、文化・教養活動の拠点として改修整備したもの。

「現存の御用邸」は、那須御用邸 (大正15年/昭和元年)設置。主に8月~9月に利用されている。 葉山御用邸 (明治27年)設置。

(昭和46年)に建物が焼失。昭和56年に再建。主に2月~3月に利用されている。

須崎御用邸 下田市 (昭和46年)設置。邸内にはプライベートビーチがある。主に7月~8月に利用されている。

東附属邸は、1903年 昭和天皇の御学問所として、赤坂離宮の東宮大夫官舎を移築して造られ、夏期には隣地の学習院遊泳場とともに、ご利用の機会も多かったようです。

東附属邸は面積も約550㎡と広くありませんが、当時の御殿建築の姿をよくとどめて、1969年に沼津御用邸が廃止されるまで、長期間にわたり継続して利用された。

現在は新たに茶室を設け、日本文化を学ぶ研修所として、一般に公開している。

駿河湾に面した沼津港は、大きな漁港。沼津港の大型展望水門が多い。

内側が内港、外側を外港といい、フィッシングは外港の方が面白いと聞く。今日も多数の海釣りに。

水門

長浜へ

伊豆半島の西付け根、東部中心都市・中世沼津郷、政治・経済地域、駿河湾北東部を抱き込、沼津町・楊原村・片浜・金岡・大岡・静南・愛鷹・大平

内浦・西浦ー北に「愛鷹山」「狩野川で二分」、先土器・縄文土器の遺跡が多く、弥生土器時代は水稲耕作がい営まれている。

鎌倉時代から東海道の要衝、戦国時代には武将らの争奪の舞台ー「武田勝頼」は、狩野川河口に「三枚橋城」を築城、江戸時代に、水野藩が支配下とし

城下町・宿場町として発展し、「沼津市」は、静岡県東部の中心、大政奉還後 1867年、「沼津兵学校」が開設、近代都市の基礎が築かれた。

「長浜」は、戦国時代の古文書に出てくる地名で、長い浜に面した土地から付けられたと云う。

「長浜城跡」は、重須と長浜の境にあり海に張り出した小山の城。戦国時代、豪族大川氏の居城。

また、「重須」は、長浜に続く集落で湾内の入り江に面していることから「面洲」・この土地にとって重要な洲を意味し重洲と称し、「重須」と記され、「北条水軍」の根拠地で船大将「梶原氏の陣所」と云う。

田久留輪や城下の地名が残っているいるとも云う。

1580年、武田水軍が重須港に鉄砲を放ち、千本浜の沖合で北条と武田の水軍が海戦となり、両者とも勝負つかず引き上げたとある。

「梶原景宗」- もとは紀伊の海賊と言われ、北条氏康が、自軍の水軍を強化するために招いた。北条水軍は領国への海上侵犯や小田原城への攻撃を

防ぐことを役割としており、2度にわたる安房・里見水軍の襲撃を阻止した。また、武田水軍とも駿河湾で海戦を交えたといわれる。

長浜城、伊豆国君沢郡長浜(静岡県沼津市内浦重須)にある。戦国時代の海賊城の遺構を多く残している。

「北条氏直」 1562-91 5代目城主ー小田原城主ー北条100年王国の幕引ー

北条氏政の長男、本能寺の変後、上野国にいた「織田信長重臣・滝川一益」を撃破して信濃国へ攻め入る。小県・佐久郡占領する。

甲斐の国をめぐり徳川家康と争うが講和している。家康の娘「督姫」を娶る。「名胡桃城」を攻撃した為、豊臣秀吉の怒りを買い征伐され降伏する。

妻と別れる時にお守りを渡し北条早雲が小田原城を奪った際の、武運を祈って食べた勝栗の半分を錦袋に納めた物、代々伝わる秘蔵の品だったと云う。

ー一族から世に出る者があれば渡してほしいー頼んだと云う。氏直は、復活をあきらめていなかったと云う。

秀吉から1万石を賜り大坂で30歳で没している。

駿河湾奥部の内浦湾に面したこの城は、室町時代から北条氏に仕えていた大川氏が居城としていた。

その後武田氏が狩野川沿いに三枚橋城(のちの沼津城と同地)を築城したため、水路を絶たれた北条氏が1579年、頃、北条水軍の基地として改修し、

武田水軍との幾多の戦いの際の発進基地ともなった。

1580年(天正8年)には千本浜沖で、後に駿河湾海戦と呼ばれる大規模な海戦も起こっている。

1590年(天正18年)、豊臣水軍の侵攻の際は土侍が敗走、一戦も交えず陥落した。築城時期、終焉時期の明確な記録は不明である。

国の史跡に指定、

市教育委員会による発掘調査・史跡整備が行われ、史跡公園。

城址の各所に解説版が設置されている。

総面積は、15476㎡・城郭の中で最も高い場所の「第一曲輪」は標高約33m。

海側からの攻撃を想定しておらず、敵の銃撃をよける「土塁」は陸側にしかないのが大きな特徴と云う。

全国的にもこの形の城はあまりないとも云われている。

1550年代の戦国武将の勢力図は、関東や伊豆を北条氏、駿河は今川氏、甲斐が武田氏。3氏に囲まれた「緩衝地帯」が

現在の沼津市のあたりだった。

駿河を手中にした武田氏が狩野川沿い に三枚橋城(沼津城)を築城したため、水路を絶たれた北条氏が 1579に、

「駿河湾海戦」

武田氏の沼津三枚橋城と北条氏の沼津長浜城が整備された翌年、駿河湾内で海戦が行われた。

北条・武田両氏水軍は、天正8年の1580年、ついに両者の間に駿河湾を舞台に大規模な海戦が。

3月15日のまだ夜が明けきらない頃、武田方の軍船5艘による奇襲から戦いは始まり、鉄砲が飛び交う激戦を繰り広げた。

戦いは日没をむかえても決着はつかず、引き分けに終わったと云う。

北条方には「安宅」と呼ばれる50丁櫓の大型軍船があり、武田方は大分苦戦、4月25日に武田勝頼が武田水軍の小浜景隆・向井兵庫助に対して

「伊豆沿岸の郷村を数か所撃破したうえに、敵船を奪った」ことを称えている。

翌年3月29日に起こった沼津市久料(伊豆久龍津)での海戦においても武田水軍が「敵船3艘を乗り沈め、凶徒数十人を討ち捕えた」との記述があることから、3月の開戦後しばらくは武田水軍が優勢だったと思える。

織田・徳川連合軍が武田攻略作戦を進めると、これに呼応した北条軍も河東地域一帯から武田軍を追いやることに成功しているが。

武田軍は、この後盛り返すことはできず、滅亡へと進んでいく。

天正18年の1590年、

豊臣秀吉の小田原攻めに際し、長浜城は再び緊張状態におかれ、北条方水軍は、初めは豊臣水軍の来襲に備え下田城に集結しますが、評定の結果

籠城策と決まったため、小田原の川岸と油壷に移動、北条水軍の去った後の長浜城、在地土豪、大川兵庫が城将として籠城したと云う。

長浜城では大した戦闘はなく、韮山開城とともに廃城になったものと考えられている。

「県道17号」

沼津土肥線は沼津市口野のR414交点を起点に、伊豆半島北東部を海岸沿いに走り、土肥町(現 伊豆市土肥)のR136交点に至る54.1kmの主要地方道です。(土肥ー戸田村)

県道17号線を沼津から西伊豆方面に海沿いに走ると、その途中にいくつかの富士山が見られる展望台があります。

その一つ、静岡県沼津市井田にある「煌めきの丘」に立ち寄りました。

この「煌めきの丘」からは井田集落や明神池、駿河湾、そして天気の良い日には正面に富士山が見られるはずなのですが、今回の旅行探検で訪れたときは富士山全体があつい雲で覆われており見ることができませんでした(残念)

しかし、2月~3月頃にしか見ることができない菜の花畑の「井田」の文字を見ることができました。

ちなみに今回は行きませんでしたが、この「煌めきの丘」から少し下ったところにある「明神池」には徒歩10分ほどで行けるそうです。

次回の旅行探検で行った際には「明神池」や「松江古墳群(すんごうこふんぐん)」、駿河湾に面した海岸線まで行ってきたいと思います。

起点である沼津市・口野放水路交差点から伊豆半島西海岸沿いを進み、三津、西浦、大瀬崎、戸田を経て伊豆市に入り終点の土肥中浜で国道136号に接続します。駿河湾を眺めながらのドライブコースではありますが道幅の狭くカーブが多い区間が点在するので快適とまではいきません。沼津から土肥へのアクセスには国道136号

伊豆半島最南端の石廊崎と御前崎を結ぶ線に囲まれた海域が駿河湾で、その最深部は2,500メートルに達し、日本の湾の中では一番深い湾です。

駿河湾は、湾の間口も奥行きも約60km、表面積は約2,300平方kmです。

その水深の特徴は、フィリピン海プレートとユーラシアプレートの境に位置し、1,000メートルより深くに海底峡谷が湾口から湾奥部まで南北に連なっています。

湾内には約1,000種の魚類が生息しているといわれています。(日本の魚類は淡水魚を含め約2,300種)イワシ、アジ、サバをはじめ、サクラエビ、メダイ、ムツ、ヒラメ、ソコダラ類、ボタンエビ、アカザエビ、クルマエビ、イセエビ、タカアシガニ等が生息しています。

また、珍しい深海魚が生息していることでも有名です。

日本の深い湾トップ3

1位 駿河湾 2,500m 静岡県

2位 相模湾 1,500m 神奈川県

3位 富山湾 900m 富山県

資料、出典:東海大学出版会日本海洋学会沿岸海洋研究部会編、「駿河湾のなぞ」(星野通平編)

資料協力:沼津市、富士市

雄大な富士山を眺めながら、駿河湾を渡る高速カーフェリー。清水港と西伊豆土肥港をわずか65分で結んでおり、ちょっとした船旅気分も味わえる。特別室もある豪華なフェリーは横揺れ防止装置を備え、快適な乗り心地。広いデッキでは頬にあたる潮風も気持ちいい。

ヘダ号は、戸田村に感謝し命名された日露合同で造船された西洋式帆船の船名。

沼津市の戸田地区 写真は2010年のもの

1854年12月23日(嘉永7年11月4日)の安政東海地震によって伊豆半島は津波の被害にあった。この時、ロシアの海軍中将であるエフィム・プチャーチンは日本との国交樹立交渉のため、フリゲート「ディアナ号」(2000トン級)にて来日し、下田に停泊していた。津波によりディアナ号は直撃を何度も受け、半日もの間激しく湾内を旋回した後、沈没は免れたが、大破した。

ディアナ号は破損した船体を修復すべく、幕府の許しを得て、戸田村へ向かったが、航行中に強風と大波にあい1855年1月15日(安政元年11月27日)に田子の浦沖で座礁し、1855年1月19日(安政元年12月2日)に沈没する。幸いにプチャーチンと乗組員は、大地震の被災者でもある地元の人々の協力により救助され、宮島村(静岡県富士市)に上陸する。 プチャーチン使節団の応接掛であった川路聖謨も、ただちに救難対策を講じた。この時、ロシア人一行は、自身のおかれた状況も顧みず、献身的に救助してくれた地元の人々に対し大いに感謝したと伝わっている。

日露和親条約締結後、プチャーチンは帰国ための船の建造を幕府に願い出る。その申し出は許可され、戸田村・牛ケ洞にて帆船の建造が始まる。日本人は官民合同で300人と、ロシア人500人の計800人に上り、日本史上初ともいえる日露合同の造船が行われた。

日本人とロシア人の言葉の壁や、西洋式の帆船であるための資材の調達や専門技術者の不在など、数々の問題はあったが、日露双方が一丸になって取り組み、着工から3ヶ月という短期間で、2本のマストを備えた小さな帆船が竣工する。プチャーチンは、村民への感謝をこめてこれを「ヘダ号」と名付けた。「ヘダ号」は無事、ロシアのニコライエフスクまで航行し、プチャーチンたちは3年ぶりに祖国に帰還した。

1856年(安政3年)9月に日露友好のシンボルとなった「ヘダ号」は日本に返還されるが、戊辰戦争の局面の箱館戦争で官軍に対し使用されたのを最後に、その記録は途絶えており、行く末の詳細は、わかっていない。

戸田村では、ヘダ号の同型船である君沢形の量産が行われ、日本の造船技術の発展に大きく寄与した。

梶原 景宗(かじわら かげむね、生没年不詳)は、安土桃山時代の武将。後北条氏の家臣。備前守。

紀伊国の出身であったが、水軍の指揮に長けたことを北条氏康に見込まれて、その家臣となり伊豆水軍を率いた。里見氏や武田氏との戦いでは、水軍を率いて活躍したと言われている。しかし『北条記』では「海賊」と記されている。『北条五代記』では、「船大将の頭」と記されている。また、近年では伊勢湾沿岸と関東地方を結ぶ交易商人としての側面が指摘されている(北条家臣安藤良整と共に多くの商業関連の文書に連署している事からも窺える)。

天正18年(1590年)、豊臣秀吉の小田原征伐で水軍を率いるも本多重次の配下であった向井正綱率いる徳川水軍に敗れた。北条氏直とともに高野山に赴き、氏直の死後は紀伊に土着したという。 文書上、最後に動向が確認できるのは天正19年(1591年)に北条氏直が景宗から贈呈された鯖50匹に対する返礼。

北条氏康から景宗宛ての書状で「海上警備の為に現地(伊豆海域)に残ってほしい」とするものや、里見水軍との戦いに際しては「紀伊衆が活躍し~」などと記述が残っており、北条氏の直臣という立場ではなく、前述の交易商人としての行動や、「傭兵」のような形で属し、立場としては客将のような形であったと思われる。(ゆえに北条氏の滅亡後は本拠の紀伊へ戻っている)

沼津は、東部の伊豆半島の付け根、市名は中世の「沼津郷」から。愛鷹山麓には、縄文遺跡が多い。弥生時代から狩野川流域で水稲耕作が営まれてい、古墳も多い。鎌倉時代は、東海道の要衝であった。

武田勝頼は狩野川河口に「三枚橋城」を築いている。江戸時代は、水野藩の支配下の入る。大政奉還後(1867年)沼津兵学校・陸軍兵学寮

多くの人材を養成している。

「沼津御用邸記念公園・歴史民俗資料館」は、沼津御用邸は明治26年に造営され、明治・大正・昭和の三代に渡り使用されました。

昭和44年に廃止され、45年からは記念公園となって美しい庭園や邸が公開されている。(有料)

沼津御用邸記念公園

西附属邸は建物だけでなく室内の家具・調度品まで復元されており、当時の皇族の暮らしにふれることができます。東附属邸は、皇孫殿下の御学問所としての性格を受け継ぎ、文化活動のための施設。

園内

歴史民俗資料館では、駿河湾で使われてきた漁具類や沼津の地場産業となった干物作りの道具、湿田農耕の資料などを展示。

敷地面積は約15万平方mに及び、千本松原に連なる広大な松林と駿河湾に面した砂浜の中にある。明治時代、周辺には大山巌や西郷従道、大木喬任など元勲の別荘も存在していた。北北西の方向に富士山が見える風光明媚、かつ温暖な地。

昭和20年、沼津大空襲で本邸を焼失し、昭和44年に廃止されて沼津市へ移管され、昭和45年、残された東附属邸と西附属邸を中心として周囲の緑地と共に、沼津御用邸記念公園として開設、1994年には今上天皇が行幸。

国道414号から近い。

「過去の御用邸」は、 神戸御用邸(明治19年)設置、 熱海御用邸(明治21年)設置、現在は熱海市役所。

伊香保御用邸(明治23年)設置、現在の群馬大学伊香保研修所。 山内御用邸(栃木県日光市)(明治23年)設置、現在は日光東照宮社務所。

沼津御用邸(明治26年)設置、沼津御用邸記念公園。 宮ノ下御用邸(箱根町)(明治28年)設置。後に高松宮家別邸、現在の富士屋ホテル別館菊華荘。 田母沢御用邸(日光市)(明治32年)設置、現在の日光田母沢御用邸記念公園。

鎌倉御用邸(明治32年)設置、現在の鎌倉市立御成小学校、鎌倉市役所。 静岡御用邸(明治33年)設置、静岡大空襲で焼失。現在の静岡市役所。 小田原御用邸(明治34年)設置、現在の小田原城内。 塩原御用邸(明治37年)設置、現在国立光明寮国立塩原視力障害センター。

東附属邸は、かつての御学問所としての歴史と伝統を引き継ぎ、市民の交流の場として、文化・教養活動の拠点として改修整備したもの。

「現存の御用邸」は、那須御用邸 (大正15年/昭和元年)設置。主に8月~9月に利用されている。 葉山御用邸 (明治27年)設置。

(昭和46年)に建物が焼失。昭和56年に再建。主に2月~3月に利用されている。

須崎御用邸 下田市 (昭和46年)設置。邸内にはプライベートビーチがある。主に7月~8月に利用されている。

東附属邸は、1903年 昭和天皇の御学問所として、赤坂離宮の東宮大夫官舎を移築して造られ、夏期には隣地の学習院遊泳場とともに、ご利用の機会も多かったようです。

東附属邸は面積も約550㎡と広くありませんが、当時の御殿建築の姿をよくとどめて、1969年に沼津御用邸が廃止されるまで、長期間にわたり継続して利用された。

現在は新たに茶室を設け、日本文化を学ぶ研修所として、一般に公開している。

駿河湾に面した沼津港は、大きな漁港。沼津港の大型展望水門が多い。

内側が内港、外側を外港といい、フィッシングは外港の方が面白いと聞く。今日も多数の海釣りに。

水門

長浜へ