JR東海道本線「三島駅」マップ

南口駅前

三島神社近くの「お菓子の田子の月」健康茶と大福が

三島駅北口の三島風穴 富士山から30km以上ある。

三島駅から「元箱根」行きバス 大吊橋下車

我が国最長の吊橋空中散歩 全長400m 天候雨

ロングジップスライド(ロープで滑走)・セグウエイ(乗り物)などがある。

「三島西坂」

「錦田一里塚」

1604年(慶長9年)、日本橋から28里地点に築いた一里塚。静岡県田方郡錦田村(現在の三島市)に所在

一里塚は、日本橋を基点として4㎞ごとに築かれ、旅人の道程の目印としたもので、塚の上にはエノキが植えられた。

錦田一里塚は街道の両側に一対で現存する。

三島宿場手前の「錦田一里塚」

箱根山中腹の「山中城」は、戦国時代の城趾。

史跡1934年指定され、面積約11万8000m2、小田原の出城「北条氏康」の築城。

「北条氏康」 1515-1571 小田原 北条氏三代目。氏綱の長男、扇谷上杉氏・山内上杉氏を武蔵国河越にて破る。古河公方を傀儡とし、関東の南半を支配した。武田信玄・上杉謙信と抗争と同盟を繰り返し領国を拡大させ、税制改革・検地を推進した。

北条綱成(豪将・重臣で氏康の女婿)が、河越城で、扇谷・山内上杉・古河公方大連合軍8万兵に囲まれ、氏家は、援軍途中で退去している。

相手が気を緩めるのを待っていたと云う、夜襲で大連合軍を潰走させている。世にいう日本三大夜戦の一つ。遺言では、武田氏と同盟せよと。

箱根の山は天下の剣 旧東海道

1589年豊臣秀吉軍来攻に供え拡張されたが、1590年小田原攻めで落城した。

豊臣秀吉との関係が悪化すると、山中城は改修し防備を固めることになるが、結局間に合わず未完成のまま豊臣軍を迎える。

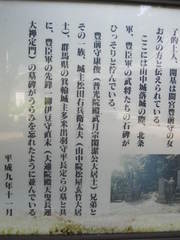

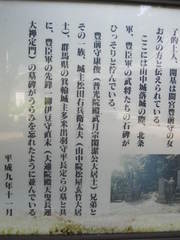

1590年、小田原征伐で豊臣秀次率いる7万の軍勢が山中城を攻撃、守将である北条氏勝、松田康長、松田康郷、蔭山氏広、間宮康俊ら4千は奮戦し、豊臣方も部将の一柳直末など多くの戦死者を出すものの、猛烈な力攻めの結果わずか半日で落城し、北条方の松田・間宮などの武将や城兵の多くが討死した。

戦死した兵達を弔うために「宗閑寺」が建立、山中城主であった松田・間宮、豊臣軍の将と、豊臣軍一柳直末らの墓が並んでいる。

天下の険として有名な箱根・標高約600mの傾斜地に築城され、もとは甲斐国(山梨県)の武田氏との国境での攻防を考えて築城されたと云われている。

また防御面だけにあらず、北条氏が駿河(静岡県)・甲斐(山梨)方面へ侵攻する際にも重要な意味を持つ拠点は、間違いない。

土塁・堀・井戸などが当時を忍ばせている

他の城とは明らかに違って特徴的な部分は、幹線道路(東海道・現国道1号線)を取り込む形で縄張りをとっている点で、今現在も国道が通っていることからお分かりの通り、この幹線道路を通過する=山中城を突破しなければいけない仕組みになっている所。

秀吉軍の関東侵攻も時間の問題となりつつある1587年に、豊臣軍が小田原征伐へとやってくる直前にかけて大改修が行われた。

が、山中城の改修工事も完全に終わりきっていない、天正18年に豊臣軍と北条との合戦が、山中城ではじまる。

関東に一大帝国を築こうとする北条軍、その中で山中城に篭る兵は僅か4・5千程という。一方の豊臣軍は、羽柴秀次を総大将に、徳川家康等の生え抜き武将が陸路・海路を抑えつつ、計7万と云う。

古木が多い。

天正18年3月払暁から猛攻撃が開始、多勢に無勢、山中城はあっという間に各郭が攻め落とされ、山中城城主であった松田康長を初め、間宮康俊らが壮絶な戦死を遂げ、僅か半日程で陥落。

しかし大部隊で攻め寄せた秀吉軍も力攻めを強行したが為に、奮戦する山中城兵士に苦戦、大きな損害を出して山中合戦は終了する。

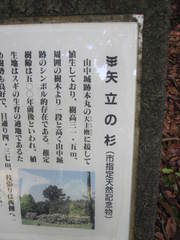

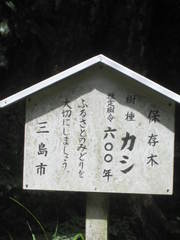

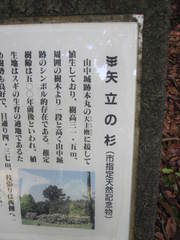

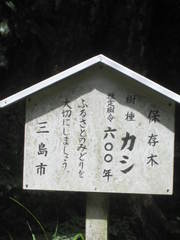

矢立の杉・樹齢600年のカシの木

史跡がほぼ完全に発掘・整備・復元され、北条流築城技術を隅々まで見せてくれている。三ノ丸跡には戦死した兵達を弔うために宗閑寺が建立され、山中城主であった松田・間宮、豊臣軍の将と、豊臣軍一柳直末らの墓が並んでいる。

岱崎出丸と畝堀(復元) 障子堀が、

石畳の道以降は、山中城址公園駐車場前の蕎麦屋。その少し先にある茶屋竹屋(現在では鰻屋さん)その先の接待茶屋は、閉店。

現在では店の跡も無い。

南口駅前

三島神社近くの「お菓子の田子の月」健康茶と大福が

三島駅北口の三島風穴 富士山から30km以上ある。

三島駅から「元箱根」行きバス 大吊橋下車

我が国最長の吊橋空中散歩 全長400m 天候雨

ロングジップスライド(ロープで滑走)・セグウエイ(乗り物)などがある。

「三島西坂」

「錦田一里塚」

1604年(慶長9年)、日本橋から28里地点に築いた一里塚。静岡県田方郡錦田村(現在の三島市)に所在

一里塚は、日本橋を基点として4㎞ごとに築かれ、旅人の道程の目印としたもので、塚の上にはエノキが植えられた。

錦田一里塚は街道の両側に一対で現存する。

三島宿場手前の「錦田一里塚」

箱根山中腹の「山中城」は、戦国時代の城趾。

史跡1934年指定され、面積約11万8000m2、小田原の出城「北条氏康」の築城。

「北条氏康」 1515-1571 小田原 北条氏三代目。氏綱の長男、扇谷上杉氏・山内上杉氏を武蔵国河越にて破る。古河公方を傀儡とし、関東の南半を支配した。武田信玄・上杉謙信と抗争と同盟を繰り返し領国を拡大させ、税制改革・検地を推進した。

北条綱成(豪将・重臣で氏康の女婿)が、河越城で、扇谷・山内上杉・古河公方大連合軍8万兵に囲まれ、氏家は、援軍途中で退去している。

相手が気を緩めるのを待っていたと云う、夜襲で大連合軍を潰走させている。世にいう日本三大夜戦の一つ。遺言では、武田氏と同盟せよと。

箱根の山は天下の剣 旧東海道

1589年豊臣秀吉軍来攻に供え拡張されたが、1590年小田原攻めで落城した。

豊臣秀吉との関係が悪化すると、山中城は改修し防備を固めることになるが、結局間に合わず未完成のまま豊臣軍を迎える。

1590年、小田原征伐で豊臣秀次率いる7万の軍勢が山中城を攻撃、守将である北条氏勝、松田康長、松田康郷、蔭山氏広、間宮康俊ら4千は奮戦し、豊臣方も部将の一柳直末など多くの戦死者を出すものの、猛烈な力攻めの結果わずか半日で落城し、北条方の松田・間宮などの武将や城兵の多くが討死した。

戦死した兵達を弔うために「宗閑寺」が建立、山中城主であった松田・間宮、豊臣軍の将と、豊臣軍一柳直末らの墓が並んでいる。

天下の険として有名な箱根・標高約600mの傾斜地に築城され、もとは甲斐国(山梨県)の武田氏との国境での攻防を考えて築城されたと云われている。

また防御面だけにあらず、北条氏が駿河(静岡県)・甲斐(山梨)方面へ侵攻する際にも重要な意味を持つ拠点は、間違いない。

土塁・堀・井戸などが当時を忍ばせている

他の城とは明らかに違って特徴的な部分は、幹線道路(東海道・現国道1号線)を取り込む形で縄張りをとっている点で、今現在も国道が通っていることからお分かりの通り、この幹線道路を通過する=山中城を突破しなければいけない仕組みになっている所。

秀吉軍の関東侵攻も時間の問題となりつつある1587年に、豊臣軍が小田原征伐へとやってくる直前にかけて大改修が行われた。

が、山中城の改修工事も完全に終わりきっていない、天正18年に豊臣軍と北条との合戦が、山中城ではじまる。

関東に一大帝国を築こうとする北条軍、その中で山中城に篭る兵は僅か4・5千程という。一方の豊臣軍は、羽柴秀次を総大将に、徳川家康等の生え抜き武将が陸路・海路を抑えつつ、計7万と云う。

古木が多い。

天正18年3月払暁から猛攻撃が開始、多勢に無勢、山中城はあっという間に各郭が攻め落とされ、山中城城主であった松田康長を初め、間宮康俊らが壮絶な戦死を遂げ、僅か半日程で陥落。

しかし大部隊で攻め寄せた秀吉軍も力攻めを強行したが為に、奮戦する山中城兵士に苦戦、大きな損害を出して山中合戦は終了する。

矢立の杉・樹齢600年のカシの木

史跡がほぼ完全に発掘・整備・復元され、北条流築城技術を隅々まで見せてくれている。三ノ丸跡には戦死した兵達を弔うために宗閑寺が建立され、山中城主であった松田・間宮、豊臣軍の将と、豊臣軍一柳直末らの墓が並んでいる。

岱崎出丸と畝堀(復元) 障子堀が、

石畳の道以降は、山中城址公園駐車場前の蕎麦屋。その少し先にある茶屋竹屋(現在では鰻屋さん)その先の接待茶屋は、閉店。

現在では店の跡も無い。