静岡県田方郡土肥町・伊豆半島西海岸、駿河湾の臨む、中世期以来の地名、説はいろいろある。

1577年、採掘、1606年、「大久保長安」が幕府の金山奉行に任命。「土肥千軒」と云われたのがこの頃、金産出量が増えていく。

が、1965年閉山した。1680年頃坑道から「温泉」が湧きだした。それを鉱湯と云われた。土肥温泉である。土肥海岸・温泉・金山跡などで

全国に知られた観光地になった。-坑道湧出し平均95℃・硫酸塩泉ー沼津港から船をおススメ。

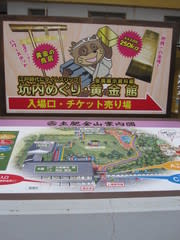

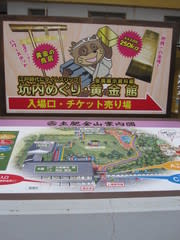

土肥金山の坑口・土肥金山・土肥鉱山」は、伊豆市の指定史跡。1972年からテーマパークとして一般に公開。

金山は明治から昭和にかけては、佐渡金山に次ぐ日本第2位の産出量があった。1965年に鉱量枯渇のため閉山。

土肥マリン観光株式会社が、観光坑道、鉱夫らの人形で再現、砂金採りの体験も。

金山資料館「黄金館」には、土肥金山に関する資料や鉱石などが展示され、ギネスにも認定された250kgの世界一の巨大金塊などもある。

第一期黄金時代を明治時代から昭和にかけて第二期黄金時代を迎え佐渡金山に次ぐ生産量を誇った。

金山は、1577年発見。幕府直轄の金鉱として採掘した金銀は慶長小判の地金に使われ、1596ー1615年には、繁栄を極め、幕府公許の妓楼が連なり、

土肥港は金塊を運ぶ葵定紋の千石船で賑わったという。

昭和40年廃坑、一部坑道を整備して当時の採掘の様子を見せる観光施設に。

砂金採りのできる「砂金館」(有料)

「丸山城址」

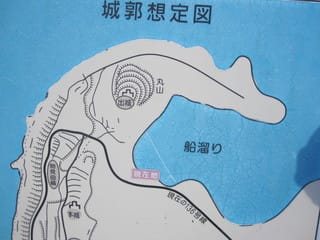

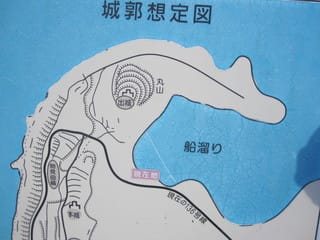

形式ー 山城・丸山スポーツ公園(船溜り)の北半島状に突き出た山に出城と、西から東へ掛けての山に本城がある。

年代ー 戦国時代

城主ー 富永氏 「遺構 郭・土塁・堀切・石積など。

明応年間以前より土肥周辺に勢力を持っていた高谷城主、「富永政直」の支城。

1493年、、北条早雲が伊豆へ侵攻を始めると早雲の家来となり領地を安泰される。

その後、富永直勝ー政家と続き、1587年頃の豊臣氏による小田原征伐の動きに対し、「土肥の水軍基地」を守る為に

高谷城と共に改修されたと思われるが、丸山城はその半ばで放棄されたと云う。

遺構は、国道脇から出城側へ道を下ると幅10m程の堀切が、出城の山頂部には東西30m、南北50mの平場が見られ、東北側には兵糧貯蔵庫だったと思われる5m四方程の土塁で囲われた郭が残っていると云う。

海に面した北側には六、七段の腰郭が付属など、

出城は、「小田原の役」以前には本城として機能していたが改修により出城として位置付けられた。

物見曲輪が畑となり残っていた。

堀切地形の畑が見られ、郭が案内板に表記されているが畑に、遺構は見られない。

丸山スポーツ公園

土塁と、虎口、兵糧庫の虎口には石積が藪に覆われている。

国道から見た出城

「日蓮宗・妙蔵寺」ー伊豆市八木沢。

境内に七福神が安置・本堂右側の石段の上に「平和の鐘と世界の平和の塔」、塔の石段下、「原爆の少女の像2体を建立」。

広島にて原爆で被爆して白血病になり、12才で死去した故・佐々木禎子さんをモデルにしたブロンズ像。

長崎で被爆した15才で死去した故・林嘉代子さんをモデルにしたブロンズ像が。

伽藍山(876m)-太平洋展望台・西伊豆ラインの登山道入り口辺りで周りは田圃

「日蓮宗・栄源寺」

三十三観音。たくさんの観音像が祀られている。

観音様の御名を唱え、心に念じお参りすれば難病が快癒するのは勿論、交通難など諸難から免れ、、、。

山門は、伊豆市の文化財に指定。観音堂・三十三観音・七観音・非母観音・水子観音・大観音。

1471年、池上8世大運阿闍梨日調により改宗された西伊豆で最初の日蓮宗の寺。

栄源寺ー山門

「伊豆半島」

三島ー沼津ー伊豆長岡ー戸田ー土肥ー賀茂ー西伊豆ー松崎ー南伊豆 駿河湾で、ー下田ー河津ー熱川ー伊東ー熱海ー湯河原に、相模湾で、

中央に韮崎ー大仁ー修善寺ー天城ー河津 狩野川が、

680年では、駿河国に田方、賀茂2郡を割いて1国、律令制では、田方・賀茂・那賀の3郡で国府を三島市鷹部屋、後に長谷に移ったとある。

古来罪人配流の地、源頼朝・日蓮が流された平安時代、駿河守「藤原維景」は、「狩野氏」名乗って、子孫は、伊東・宇佐美・河津氏として栄えて行く。

「伊豆介」として赴任した「平 時方」は、北条・韮山の土着、その子孫が「北条時政」らで「蛭ヶ小島」に流罪の「源頼朝」を擁して鎌倉幕府

の樹立に貢献した。時政の娘が「政子」頼朝亡き後「尼将軍」と称されている。

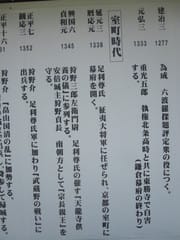

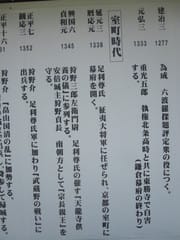

室町時代に「足利政知」は、田方郡堀越・韮崎町に居を構え、関東支配をめぐって下総の「古河公方」と対立した。

足利政知没後「伊勢新九郎・北条早雲」は、堀越公方を攻め、「韮山」を拠点に伊豆を支配していく。

北条早雲は、小田原に進出して戦国大名「北条氏」の礎を築いた。

近世に入り、伊豆は天領・幕府領となり、三島代官ー韮山代官「江川氏」が支配した。

1792年、ロシア遣日使節「ラクスマン」が根室来航し海防問題が持ち上がり、伊豆は、江戸防備の重要地となり、老中「松平定信」は、「下田」を

開港場となった。韮山に「反射路」が築かれた。

戸田に「洋式帆船」が建造・1868年の明治元年韮山県が置かれ、1876年静岡県に合併、、、。

「狩野城跡」

平安末期の1100年頃、「狩野氏」によって築かれた城の跡。

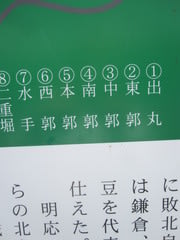

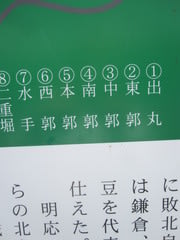

標高190mの城域には,鎌倉時代に発達した二重堀を備え,本郭・西郭・南郭・中郭・東郭・出丸に区分、中世山城の遺構が,重要な史跡

「狩野氏」

平安時代後期の11世紀半ばから室町時代後期の15世紀まで約400年にわたり、狩野地区の領主。

北条早雲が伊豆に攻め込んだときには敵対、後に狩野城を開城して降伏、小田原に移って後北条氏の家臣団の中枢で活躍した。

狩野城は、狩野川と柿木川合流点の南側の丘陵地に、急峻な斜面に囲まれ、深い空堀が各郭を区切るように設け、二重堀。

残っている地名から、戦のない平常時には城内でなく、西側の平坦地に住んでいたものと推測される。

近くには、「法泉寺」の、しだれ桜は天然記念物で、3月下旬には桜まつりも開催、花見客が訪れる。

祖・狩野維景が駿河守を退任し,初め,市内日向に館を構えたが,その子「狩野維職」が伊豆押領史を務め、軍事上の必要もあり要害の地を選んで

この地に移ったと云う。

最初の城主は二代維職が三代維次。維景から五代の孫茂光は,その子親光と共に源頼朝に従い,1180年、石橋山の合戦に敗北自刀したが,

子孫は鎌倉,室町両幕府に伊豆を代表する武将として仕えた。

1493年、からの「北条早雲・伊豆侵攻の折,城主狩野道一は足利方に付き戦い,敗れて開城したと云う。

その後一族は小田原に移り,後北条氏の重臣として重職を歴任している。

室町時代中頃から絵師として栄えた。狩野派の初代狩野正信は,維景から十六代の孫。

「狩野派」は、 親・兄弟などの血族関係を中心とした画家の集団で,江戸時代末期までの およそ400年もの長期間 日本の画壇に君臨し、特異な画家の系列である。

室町幕府の御用絵師となった「狩野正信」を祖として,元信・永徳・山楽・探幽・・・など名前を挙げきれないほどの多くの名人を輩出している。

この狩野家が 狩野城と どのような関係があったかについては,必ずしも明確な説明はない。

「一級河川 狩野川」 延長ー46km。

川流域は、火山地帯であり、箱根山・愛鷹山・富士山・天城山・達磨山などの第四紀火山や、新第三紀に形成された火山性地層からなる静浦山地などに囲まれ、流域の多くが脆弱な火山岩及び火山噴出物で地質が構成、大雨などで崩壊しやすいことも洪水の要因であると云う。

名称の由来は、日本書紀によるもので、「応神天皇」5年の274年、「伊豆の国」で船を造り、その名を「枯野」と称したとある。

それが軽野からカヌに変わったという説。伊豆市の湯ヶ島地区の松ヶ瀬には、軽野の造船儀礼と深く関わっていた神社である「軽野神社」が残る。

「宝蔵院」

延暦19年の800年、「弘法大師空海」が開いたのが始まりと伝えられている。

境内にある「いの字石」は空海が宝蔵院の山門前で発見され、法力によって「い」の字を刻んだと伝わるもので古くから無病息災に御利益があると信じられている。

後、1598年、佛山長壽禅師が改めて開山、永平寺(福井県永平寺町)の末寺となっている。

現在の山門は、1659年、に再建、単層切妻、銅板葺(元茅葺)、間口3m、奥行3.1m、彫刻は2代目甚五郎が彫ったものと伝えられ、

(伊豆市指定文化財に指定)

弘法大師の創建と伝わる寺で、その後曹洞宗に改宗。本堂左手に弘法大師の命石といわれる霊石 ”いの字石" が残っている。

1659年、再建の山門に、「狩野元信」の下絵で左甚五郎作と伝えられる竹に虎の彫刻がみられると云う、

甚五郎作の篇額で表が船原山、裏が牡丹も残されている。

宝蔵院

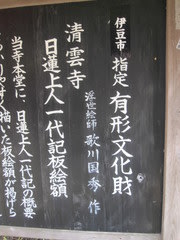

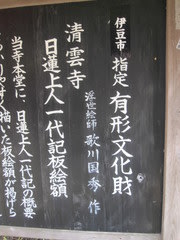

「土肥温泉・日蓮宗 清雲寺」

小田原北条氏時代の土肥城主富永山城守の菩提寺。

天保三年建立の現今本堂に日蓮聖人一代記を掲額、畳一帖大の杉板(90枚)に岩絵具・貝粉などで描かれている貴重な文化財。日蓮聖人の生涯を描いた板絵額があるお寺として知られている。この90枚の絵を描いたのは浮世絵師の「歌川国秀」氏で、歌川氏が51歳の時に完成させた絵だと云われ、

明治23年、日蓮宗門篤志家の賛助により奉納された。

板絵は90枚にも及び、板の上に和紙を盛り上げて立体感を出すなどの手法を凝らし、肉筆彩色画で、大型の額の中でも傑出した作品と云う。

建物は、大工の神様として語りつがれる「酒井多次郎 藤原政房」。

(一運斉国秀画伯 作品 明治二十三年掲額)

現在では、その板絵が観光の名所、壮大な寺院内には、位牌堂(富永山城守御位牌・檀家各位の御位牌をお守りし山城守の開運を授かり無病息災を祈る)・七面堂(七十七段の石段を上りつめたところに御堂があり七面天女・鬼子母神女性の守護神・大蓮院(三十番神)

日蓮宗ー清雲寺

「日蓮聖人一代記 90枚を掲額 浮世絵師 歌川国秀 作」ー市有形文化財ー(本堂内)

日蓮大聖人の一生を知ることができる。

「七面大明神」

七面天女とも呼ばれ日蓮宗系において法華経を守護するとされる女神。

七面天女は当初、日蓮宗総本山である身延山久遠寺の守護神として信仰され、日蓮宗が広まるにつれ、法華経を守護する神として各地の日蓮宗寺院で祀られるようになったと云う。

山梨県南巨摩郡早川町にある標高1982mの七面山山頂にある寺「敬慎院」に祀られている神で、吉祥天とも弁財天ともいわれる。

伝説によると、日蓮の弟子の日朗と南部實長公が登山して、1297年、九月十九日(旧暦)朝に七面大明神を勧請したと言われている。

七面山は、古来より修験道が盛んな山で、山頂にある大きな池のほとりには池大神が祀られている。

その姿は役の小角の姿である。日蓮聖人の時代以前から、すでに七面山には山岳信仰の形態の一つとしての池の神の信仰があったと云う。

七面大明神

県南東部・伊豆半島北・狩野川中流・田方郡修善寺町、空海が806-810年に発見したと伝わる「修善寺温泉」の町。

南北朝期に「足利基氏」に執事職解任された「畠山国清」が立てこもった「修善寺城(小立野)」があった。

1596年頃から「大久保長安」開墾のー瓜生野金山は30年掘削されている。一時衰退した「修善寺紙・立野半紙」室町時代に復活している。

「独鈷の湯」狩野川にある露天風呂。

虎渓橋の河原にある。-病気の父を助けようと若者が、持っていた独鈷(鉄銅の仏具の棒)掘り当てた温泉ー弘法大師(空海)にまつわる伝説

空海は、他にも湧水(温泉)で村を救亥救済したとある。-弘法清水・弘法水・弘法井戸・杖立て井戸・お大師水・弘法願水等ー

狩野川支流桂川の河原にある「独鈷の湯」

温泉街ー風の径ー

竹林の小径から、桂川を望む。ギャラリー等が、小径を抜けると、その先に「赤蛙公園」、遊歩道があり、先に、「源範頼の墓」へと続いている。

径の途中には、配湯所と呼ばれる「貯湯槽」(過去温泉の需要が高まるにつれて、温泉管理が無秩序であった為に源泉の主要含有量が低下したことも)

その後、2つの配湯所を作り、第1配湯所で必要量の温泉を集め、第2配湯所が、

竹林の径

「修善寺」

山号ー肖盧山、創建は、空海の弟子「杲隣」、真言宗であったが、北条早雲再建し曹洞宗になる。

鎌倉時代、宋の蘭渓道などが修法している

1194年源頼朝に幽閉された弟「源 範頼」は、梶原景時に襲われ自刃し、鎌倉2代将軍「頼家」が幽閉・殺害、、、修善寺物語(岡本綺堂)

我が国最古の金銅独鈷・木造大日如来坐像・木造釈迦如来坐像ー重文が安置されている。

源頼家 1182-1204 頼朝の長男、 鎌倉2代将軍 北条氏を討とうとしたが破れ、修善寺へ幽閉、三代将軍に実朝となる。若くして破滅した将軍

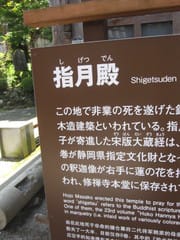

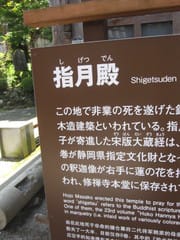

「指月殿」

伊豆最古の木造建築と言われる指月殿、

北条政子が2代将軍の菩提所として建立した。

指月とは経典を意味し、禅家が愛用している不立文字を解く言葉。

鎌倉から送られてきた5~6千巻にも及ぶ宋版大蔵経を収める経堂で、大部分の経本は散失してしまい、わずかに「放光般若波羅密経・巻第二十三」だけが残り、巻末には「為征夷大将軍左金吾督源頼家菩提 尼置之」という政子の墨書がある。

現在は修善寺の宝物館に保存。

本尊である釈迦如来坐像(県指定文化財)は、蓮の花を持った禅宗式という珍しい形をしており、杉を中心にした寄木造りで高さ203cmもあり、

この種の像としては伊豆最大のもの。

阿吽二体の仁王像は、本尊よりさらに古く藤原時代の作と言われ、修善寺の全盛時には寺門の入口を守っていたとされている。

本尊ともども大変貴重な三体は、昭和57年(1983年)に2年の歳月を掛けて修復。

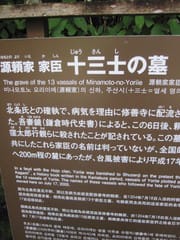

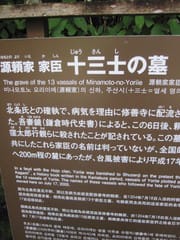

源頼家の墓と 主君の暗殺の敵討ちを13 士が計画したが、事前にそのことが北条方に漏れ、撃取られた家臣の13士の墓。

「源範頼」 兄頼朝に謀反を疑われ不運の武将。

範頼公の墓、源範頼は、源頼朝の異母弟、母は遠江国池田宿の遊女だったといわれている。

1159年の「平治の乱」後、藤原範季に養育されたことから、その一字をとり「範頼」と名乗り、「源平合戦(治承・寿永の乱)」で

源義経とともに頼朝の代官として活躍し、1193年、、頼朝が催した富士裾野の巻狩りの際に起こった「曽我兄弟の仇討ち」をきっかけに

失脚してしまう。

「吾妻鏡」、「曽我兄弟の仇討ち」は5月28日に発生。頼朝は無事だったが、鎌倉には「頼朝も討たれた」という誤報が伝わる。

心配する北条政子に対して範頼は「私がいるから心配ない」と言ったのだという。しかし、この言動が頼朝から謀叛の疑いをかけられ、8月2日、

範頼は疑いを晴らすため、頼朝に起請文を提出するが、起請文の署名に「源範頼」と記してしまう。

この事に頼朝は「源家の一族と思っているのだろうが、すこぶる思い上がりである」といって激怒し、8月10日には、範頼の家人当麻太郎という者が

頼朝の本心を確かめようと頼朝の寝室の床下忍び込むという事件が発生した。

ますます立場の悪くなった範頼は、8月17日、伊豆修禅寺に幽閉され、間もなく梶原景時に攻められ自刃したと伝えられている。

源 範頼公の墓

達磨山東斜面を流下する狩野川・桂川沿いに形成された温泉街で、歴史は古く弘法大師と文学とのゆかりも深い。

我々の新婚旅行は、交通公社の「寿コースの2泊3日、熱海・伊豆一周」で、最後が、修善寺温泉で解散、その当時の賑わいは無い。

岡本綺堂ー修善寺物語ーの舞台でもある。夏目漱石のー修善寺日記の碑もある。

「伊豆国遠流の国」 1160年。

源頼朝が流されたという伊豆国の蛭ヶ小島は、水田の中にあった高地で、蛭が多かったことから付いた名といわれている。

頼朝はここで父義朝の菩提を弔いながら、約20年を過ごしている。

修善寺物語

どうしても満足ゆく面ができない。しかしそれは、彼の技が優れているがため。モデルの死まで予見してしまった名人の物語。

面作り師・夜叉王は、伊豆の修禅寺に押し込められた将軍「源頼家」から顔を写した面を依頼されたが、満足のゆく面ができない。

しかしそれは彼の腕が拙いからではなく、頼家が持つ暗い運命のためであった。

夜叉王の娘・桂も出世を望んで、その運命に巻き込まれてゆく。

1204年秋ー

伊豆の国修善寺村、桂川のほとりに住む面作り師夜叉王の家。

美しく勝ち気な姉娘の桂と、その妹の楓が名産品の紙を砧でたたいて柔らかくしている。桂は面を作る職人の仕事など卑しいもので、「この家で一生を終わりたくない」と言い、仕事に誇りを持っている楓の夫・春彦と言い争う。

父の面作り師・夜叉王が出てきて諍いを止め、春彦に、桂は亡き母に似て気位が高く公家のような気質なのだと言い聞かせる。

頼家の怒りー修禅寺に蟄居させられている鎌倉幕府の二代将軍源頼家が、お忍びで夜叉王を訪ねてくる。

自分の顔を写した面を作ってほしいと頼んだのに、半年以上たってもできないので、気の短い頼家は自ら催促に来たのだ。

「面のできない理由を言え」とせまられた

夜叉王は、「自分の中に力がみなぎって流れるように打つのでなければ面は打てない、いつできるか約束はできない」と答える。

怒った頼家は夜叉王を斬ろうとする。

驚いた桂と楓が父の打った試作の面を差し出すと、その素晴らしいできばえに頼家は満足し、桂のことも気に入って、奉公させることにする。

高貴な人に仕える希望がかなった桂はすすんで供をする。

頼家たちが去ったあと、失敗作を渡してしまったことに耐えられない夜叉王は、今まで作った面をすべて砕こうとする。

だが「一生に一度名作ができれば名人、これからいよいよ立派なものを作ればよい」と泣きながらさとす楓の言葉に黙りこむ。・・・・。

北条の使いとして金窪兵衛行親が現れる。

行親は頼家が桂に「若狭」の名を与えたと聞き、鎌倉に相談もせず勝手な行いだと非難する。

取り合わずに去って行く頼家と桂。

しかし行親のほんとうの目的は、北条方の命令で頼家を暗殺することだった。

たまたま行親の計画を聞いてしまった春彦は、行親たちが去ったのち、あとから来た頼家の家来、下田五郎景安に伝える。

下田五郎は襲ってくる行親の手勢を斬り捨て、夜討ちの企みを修禅寺に伝えるよう、春彦に頼む。

面の真実は、

修禅寺を夜討ちする音が夜叉王の家まで聞こえてくる。

春彦が走って戻り、修禅寺に近づくこともできなかったと報告する。

そこへ桂が先ほどの面をつけ、頼家の身代わりをつとめて重傷を負って戻ってくる。

取りすがって「死ぬな」と泣く楓に、桂は「半時でも将軍に召し出され、名を頂いて満足だ」と告げる。

逃げてきた修禅寺の僧が、頼家が討たれて死んだと告げる。

自分が何度頼家の顔を写そうとしても生きなかったのは、技術が足りなかったからではなく、夜討ちで死ぬ頼家の運命が自然と面の上に現れたからだと覚った夜叉王は、

自分の技に心から満足する。そして死に行く娘・桂の顔をのちの手本にするため、紙に描き写すのだった。

「歌舞伎から」

1577年、採掘、1606年、「大久保長安」が幕府の金山奉行に任命。「土肥千軒」と云われたのがこの頃、金産出量が増えていく。

が、1965年閉山した。1680年頃坑道から「温泉」が湧きだした。それを鉱湯と云われた。土肥温泉である。土肥海岸・温泉・金山跡などで

全国に知られた観光地になった。-坑道湧出し平均95℃・硫酸塩泉ー沼津港から船をおススメ。

土肥金山の坑口・土肥金山・土肥鉱山」は、伊豆市の指定史跡。1972年からテーマパークとして一般に公開。

金山は明治から昭和にかけては、佐渡金山に次ぐ日本第2位の産出量があった。1965年に鉱量枯渇のため閉山。

土肥マリン観光株式会社が、観光坑道、鉱夫らの人形で再現、砂金採りの体験も。

金山資料館「黄金館」には、土肥金山に関する資料や鉱石などが展示され、ギネスにも認定された250kgの世界一の巨大金塊などもある。

第一期黄金時代を明治時代から昭和にかけて第二期黄金時代を迎え佐渡金山に次ぐ生産量を誇った。

金山は、1577年発見。幕府直轄の金鉱として採掘した金銀は慶長小判の地金に使われ、1596ー1615年には、繁栄を極め、幕府公許の妓楼が連なり、

土肥港は金塊を運ぶ葵定紋の千石船で賑わったという。

昭和40年廃坑、一部坑道を整備して当時の採掘の様子を見せる観光施設に。

砂金採りのできる「砂金館」(有料)

「丸山城址」

形式ー 山城・丸山スポーツ公園(船溜り)の北半島状に突き出た山に出城と、西から東へ掛けての山に本城がある。

年代ー 戦国時代

城主ー 富永氏 「遺構 郭・土塁・堀切・石積など。

明応年間以前より土肥周辺に勢力を持っていた高谷城主、「富永政直」の支城。

1493年、、北条早雲が伊豆へ侵攻を始めると早雲の家来となり領地を安泰される。

その後、富永直勝ー政家と続き、1587年頃の豊臣氏による小田原征伐の動きに対し、「土肥の水軍基地」を守る為に

高谷城と共に改修されたと思われるが、丸山城はその半ばで放棄されたと云う。

遺構は、国道脇から出城側へ道を下ると幅10m程の堀切が、出城の山頂部には東西30m、南北50mの平場が見られ、東北側には兵糧貯蔵庫だったと思われる5m四方程の土塁で囲われた郭が残っていると云う。

海に面した北側には六、七段の腰郭が付属など、

出城は、「小田原の役」以前には本城として機能していたが改修により出城として位置付けられた。

物見曲輪が畑となり残っていた。

堀切地形の畑が見られ、郭が案内板に表記されているが畑に、遺構は見られない。

丸山スポーツ公園

土塁と、虎口、兵糧庫の虎口には石積が藪に覆われている。

国道から見た出城

「日蓮宗・妙蔵寺」ー伊豆市八木沢。

境内に七福神が安置・本堂右側の石段の上に「平和の鐘と世界の平和の塔」、塔の石段下、「原爆の少女の像2体を建立」。

広島にて原爆で被爆して白血病になり、12才で死去した故・佐々木禎子さんをモデルにしたブロンズ像。

長崎で被爆した15才で死去した故・林嘉代子さんをモデルにしたブロンズ像が。

伽藍山(876m)-太平洋展望台・西伊豆ラインの登山道入り口辺りで周りは田圃

「日蓮宗・栄源寺」

三十三観音。たくさんの観音像が祀られている。

観音様の御名を唱え、心に念じお参りすれば難病が快癒するのは勿論、交通難など諸難から免れ、、、。

山門は、伊豆市の文化財に指定。観音堂・三十三観音・七観音・非母観音・水子観音・大観音。

1471年、池上8世大運阿闍梨日調により改宗された西伊豆で最初の日蓮宗の寺。

栄源寺ー山門

「伊豆半島」

三島ー沼津ー伊豆長岡ー戸田ー土肥ー賀茂ー西伊豆ー松崎ー南伊豆 駿河湾で、ー下田ー河津ー熱川ー伊東ー熱海ー湯河原に、相模湾で、

中央に韮崎ー大仁ー修善寺ー天城ー河津 狩野川が、

680年では、駿河国に田方、賀茂2郡を割いて1国、律令制では、田方・賀茂・那賀の3郡で国府を三島市鷹部屋、後に長谷に移ったとある。

古来罪人配流の地、源頼朝・日蓮が流された平安時代、駿河守「藤原維景」は、「狩野氏」名乗って、子孫は、伊東・宇佐美・河津氏として栄えて行く。

「伊豆介」として赴任した「平 時方」は、北条・韮山の土着、その子孫が「北条時政」らで「蛭ヶ小島」に流罪の「源頼朝」を擁して鎌倉幕府

の樹立に貢献した。時政の娘が「政子」頼朝亡き後「尼将軍」と称されている。

室町時代に「足利政知」は、田方郡堀越・韮崎町に居を構え、関東支配をめぐって下総の「古河公方」と対立した。

足利政知没後「伊勢新九郎・北条早雲」は、堀越公方を攻め、「韮山」を拠点に伊豆を支配していく。

北条早雲は、小田原に進出して戦国大名「北条氏」の礎を築いた。

近世に入り、伊豆は天領・幕府領となり、三島代官ー韮山代官「江川氏」が支配した。

1792年、ロシア遣日使節「ラクスマン」が根室来航し海防問題が持ち上がり、伊豆は、江戸防備の重要地となり、老中「松平定信」は、「下田」を

開港場となった。韮山に「反射路」が築かれた。

戸田に「洋式帆船」が建造・1868年の明治元年韮山県が置かれ、1876年静岡県に合併、、、。

「狩野城跡」

平安末期の1100年頃、「狩野氏」によって築かれた城の跡。

標高190mの城域には,鎌倉時代に発達した二重堀を備え,本郭・西郭・南郭・中郭・東郭・出丸に区分、中世山城の遺構が,重要な史跡

「狩野氏」

平安時代後期の11世紀半ばから室町時代後期の15世紀まで約400年にわたり、狩野地区の領主。

北条早雲が伊豆に攻め込んだときには敵対、後に狩野城を開城して降伏、小田原に移って後北条氏の家臣団の中枢で活躍した。

狩野城は、狩野川と柿木川合流点の南側の丘陵地に、急峻な斜面に囲まれ、深い空堀が各郭を区切るように設け、二重堀。

残っている地名から、戦のない平常時には城内でなく、西側の平坦地に住んでいたものと推測される。

近くには、「法泉寺」の、しだれ桜は天然記念物で、3月下旬には桜まつりも開催、花見客が訪れる。

祖・狩野維景が駿河守を退任し,初め,市内日向に館を構えたが,その子「狩野維職」が伊豆押領史を務め、軍事上の必要もあり要害の地を選んで

この地に移ったと云う。

最初の城主は二代維職が三代維次。維景から五代の孫茂光は,その子親光と共に源頼朝に従い,1180年、石橋山の合戦に敗北自刀したが,

子孫は鎌倉,室町両幕府に伊豆を代表する武将として仕えた。

1493年、からの「北条早雲・伊豆侵攻の折,城主狩野道一は足利方に付き戦い,敗れて開城したと云う。

その後一族は小田原に移り,後北条氏の重臣として重職を歴任している。

室町時代中頃から絵師として栄えた。狩野派の初代狩野正信は,維景から十六代の孫。

「狩野派」は、 親・兄弟などの血族関係を中心とした画家の集団で,江戸時代末期までの およそ400年もの長期間 日本の画壇に君臨し、特異な画家の系列である。

室町幕府の御用絵師となった「狩野正信」を祖として,元信・永徳・山楽・探幽・・・など名前を挙げきれないほどの多くの名人を輩出している。

この狩野家が 狩野城と どのような関係があったかについては,必ずしも明確な説明はない。

「一級河川 狩野川」 延長ー46km。

川流域は、火山地帯であり、箱根山・愛鷹山・富士山・天城山・達磨山などの第四紀火山や、新第三紀に形成された火山性地層からなる静浦山地などに囲まれ、流域の多くが脆弱な火山岩及び火山噴出物で地質が構成、大雨などで崩壊しやすいことも洪水の要因であると云う。

名称の由来は、日本書紀によるもので、「応神天皇」5年の274年、「伊豆の国」で船を造り、その名を「枯野」と称したとある。

それが軽野からカヌに変わったという説。伊豆市の湯ヶ島地区の松ヶ瀬には、軽野の造船儀礼と深く関わっていた神社である「軽野神社」が残る。

「宝蔵院」

延暦19年の800年、「弘法大師空海」が開いたのが始まりと伝えられている。

境内にある「いの字石」は空海が宝蔵院の山門前で発見され、法力によって「い」の字を刻んだと伝わるもので古くから無病息災に御利益があると信じられている。

後、1598年、佛山長壽禅師が改めて開山、永平寺(福井県永平寺町)の末寺となっている。

現在の山門は、1659年、に再建、単層切妻、銅板葺(元茅葺)、間口3m、奥行3.1m、彫刻は2代目甚五郎が彫ったものと伝えられ、

(伊豆市指定文化財に指定)

弘法大師の創建と伝わる寺で、その後曹洞宗に改宗。本堂左手に弘法大師の命石といわれる霊石 ”いの字石" が残っている。

1659年、再建の山門に、「狩野元信」の下絵で左甚五郎作と伝えられる竹に虎の彫刻がみられると云う、

甚五郎作の篇額で表が船原山、裏が牡丹も残されている。

宝蔵院

「土肥温泉・日蓮宗 清雲寺」

小田原北条氏時代の土肥城主富永山城守の菩提寺。

天保三年建立の現今本堂に日蓮聖人一代記を掲額、畳一帖大の杉板(90枚)に岩絵具・貝粉などで描かれている貴重な文化財。日蓮聖人の生涯を描いた板絵額があるお寺として知られている。この90枚の絵を描いたのは浮世絵師の「歌川国秀」氏で、歌川氏が51歳の時に完成させた絵だと云われ、

明治23年、日蓮宗門篤志家の賛助により奉納された。

板絵は90枚にも及び、板の上に和紙を盛り上げて立体感を出すなどの手法を凝らし、肉筆彩色画で、大型の額の中でも傑出した作品と云う。

建物は、大工の神様として語りつがれる「酒井多次郎 藤原政房」。

(一運斉国秀画伯 作品 明治二十三年掲額)

現在では、その板絵が観光の名所、壮大な寺院内には、位牌堂(富永山城守御位牌・檀家各位の御位牌をお守りし山城守の開運を授かり無病息災を祈る)・七面堂(七十七段の石段を上りつめたところに御堂があり七面天女・鬼子母神女性の守護神・大蓮院(三十番神)

日蓮宗ー清雲寺

「日蓮聖人一代記 90枚を掲額 浮世絵師 歌川国秀 作」ー市有形文化財ー(本堂内)

日蓮大聖人の一生を知ることができる。

「七面大明神」

七面天女とも呼ばれ日蓮宗系において法華経を守護するとされる女神。

七面天女は当初、日蓮宗総本山である身延山久遠寺の守護神として信仰され、日蓮宗が広まるにつれ、法華経を守護する神として各地の日蓮宗寺院で祀られるようになったと云う。

山梨県南巨摩郡早川町にある標高1982mの七面山山頂にある寺「敬慎院」に祀られている神で、吉祥天とも弁財天ともいわれる。

伝説によると、日蓮の弟子の日朗と南部實長公が登山して、1297年、九月十九日(旧暦)朝に七面大明神を勧請したと言われている。

七面山は、古来より修験道が盛んな山で、山頂にある大きな池のほとりには池大神が祀られている。

その姿は役の小角の姿である。日蓮聖人の時代以前から、すでに七面山には山岳信仰の形態の一つとしての池の神の信仰があったと云う。

七面大明神

県南東部・伊豆半島北・狩野川中流・田方郡修善寺町、空海が806-810年に発見したと伝わる「修善寺温泉」の町。

南北朝期に「足利基氏」に執事職解任された「畠山国清」が立てこもった「修善寺城(小立野)」があった。

1596年頃から「大久保長安」開墾のー瓜生野金山は30年掘削されている。一時衰退した「修善寺紙・立野半紙」室町時代に復活している。

「独鈷の湯」狩野川にある露天風呂。

虎渓橋の河原にある。-病気の父を助けようと若者が、持っていた独鈷(鉄銅の仏具の棒)掘り当てた温泉ー弘法大師(空海)にまつわる伝説

空海は、他にも湧水(温泉)で村を救亥救済したとある。-弘法清水・弘法水・弘法井戸・杖立て井戸・お大師水・弘法願水等ー

狩野川支流桂川の河原にある「独鈷の湯」

温泉街ー風の径ー

竹林の小径から、桂川を望む。ギャラリー等が、小径を抜けると、その先に「赤蛙公園」、遊歩道があり、先に、「源範頼の墓」へと続いている。

径の途中には、配湯所と呼ばれる「貯湯槽」(過去温泉の需要が高まるにつれて、温泉管理が無秩序であった為に源泉の主要含有量が低下したことも)

その後、2つの配湯所を作り、第1配湯所で必要量の温泉を集め、第2配湯所が、

竹林の径

「修善寺」

山号ー肖盧山、創建は、空海の弟子「杲隣」、真言宗であったが、北条早雲再建し曹洞宗になる。

鎌倉時代、宋の蘭渓道などが修法している

1194年源頼朝に幽閉された弟「源 範頼」は、梶原景時に襲われ自刃し、鎌倉2代将軍「頼家」が幽閉・殺害、、、修善寺物語(岡本綺堂)

我が国最古の金銅独鈷・木造大日如来坐像・木造釈迦如来坐像ー重文が安置されている。

源頼家 1182-1204 頼朝の長男、 鎌倉2代将軍 北条氏を討とうとしたが破れ、修善寺へ幽閉、三代将軍に実朝となる。若くして破滅した将軍

「指月殿」

伊豆最古の木造建築と言われる指月殿、

北条政子が2代将軍の菩提所として建立した。

指月とは経典を意味し、禅家が愛用している不立文字を解く言葉。

鎌倉から送られてきた5~6千巻にも及ぶ宋版大蔵経を収める経堂で、大部分の経本は散失してしまい、わずかに「放光般若波羅密経・巻第二十三」だけが残り、巻末には「為征夷大将軍左金吾督源頼家菩提 尼置之」という政子の墨書がある。

現在は修善寺の宝物館に保存。

本尊である釈迦如来坐像(県指定文化財)は、蓮の花を持った禅宗式という珍しい形をしており、杉を中心にした寄木造りで高さ203cmもあり、

この種の像としては伊豆最大のもの。

阿吽二体の仁王像は、本尊よりさらに古く藤原時代の作と言われ、修善寺の全盛時には寺門の入口を守っていたとされている。

本尊ともども大変貴重な三体は、昭和57年(1983年)に2年の歳月を掛けて修復。

源頼家の墓と 主君の暗殺の敵討ちを13 士が計画したが、事前にそのことが北条方に漏れ、撃取られた家臣の13士の墓。

「源範頼」 兄頼朝に謀反を疑われ不運の武将。

範頼公の墓、源範頼は、源頼朝の異母弟、母は遠江国池田宿の遊女だったといわれている。

1159年の「平治の乱」後、藤原範季に養育されたことから、その一字をとり「範頼」と名乗り、「源平合戦(治承・寿永の乱)」で

源義経とともに頼朝の代官として活躍し、1193年、、頼朝が催した富士裾野の巻狩りの際に起こった「曽我兄弟の仇討ち」をきっかけに

失脚してしまう。

「吾妻鏡」、「曽我兄弟の仇討ち」は5月28日に発生。頼朝は無事だったが、鎌倉には「頼朝も討たれた」という誤報が伝わる。

心配する北条政子に対して範頼は「私がいるから心配ない」と言ったのだという。しかし、この言動が頼朝から謀叛の疑いをかけられ、8月2日、

範頼は疑いを晴らすため、頼朝に起請文を提出するが、起請文の署名に「源範頼」と記してしまう。

この事に頼朝は「源家の一族と思っているのだろうが、すこぶる思い上がりである」といって激怒し、8月10日には、範頼の家人当麻太郎という者が

頼朝の本心を確かめようと頼朝の寝室の床下忍び込むという事件が発生した。

ますます立場の悪くなった範頼は、8月17日、伊豆修禅寺に幽閉され、間もなく梶原景時に攻められ自刃したと伝えられている。

源 範頼公の墓

達磨山東斜面を流下する狩野川・桂川沿いに形成された温泉街で、歴史は古く弘法大師と文学とのゆかりも深い。

我々の新婚旅行は、交通公社の「寿コースの2泊3日、熱海・伊豆一周」で、最後が、修善寺温泉で解散、その当時の賑わいは無い。

岡本綺堂ー修善寺物語ーの舞台でもある。夏目漱石のー修善寺日記の碑もある。

「伊豆国遠流の国」 1160年。

源頼朝が流されたという伊豆国の蛭ヶ小島は、水田の中にあった高地で、蛭が多かったことから付いた名といわれている。

頼朝はここで父義朝の菩提を弔いながら、約20年を過ごしている。

修善寺物語

どうしても満足ゆく面ができない。しかしそれは、彼の技が優れているがため。モデルの死まで予見してしまった名人の物語。

面作り師・夜叉王は、伊豆の修禅寺に押し込められた将軍「源頼家」から顔を写した面を依頼されたが、満足のゆく面ができない。

しかしそれは彼の腕が拙いからではなく、頼家が持つ暗い運命のためであった。

夜叉王の娘・桂も出世を望んで、その運命に巻き込まれてゆく。

1204年秋ー

伊豆の国修善寺村、桂川のほとりに住む面作り師夜叉王の家。

美しく勝ち気な姉娘の桂と、その妹の楓が名産品の紙を砧でたたいて柔らかくしている。桂は面を作る職人の仕事など卑しいもので、「この家で一生を終わりたくない」と言い、仕事に誇りを持っている楓の夫・春彦と言い争う。

父の面作り師・夜叉王が出てきて諍いを止め、春彦に、桂は亡き母に似て気位が高く公家のような気質なのだと言い聞かせる。

頼家の怒りー修禅寺に蟄居させられている鎌倉幕府の二代将軍源頼家が、お忍びで夜叉王を訪ねてくる。

自分の顔を写した面を作ってほしいと頼んだのに、半年以上たってもできないので、気の短い頼家は自ら催促に来たのだ。

「面のできない理由を言え」とせまられた

夜叉王は、「自分の中に力がみなぎって流れるように打つのでなければ面は打てない、いつできるか約束はできない」と答える。

怒った頼家は夜叉王を斬ろうとする。

驚いた桂と楓が父の打った試作の面を差し出すと、その素晴らしいできばえに頼家は満足し、桂のことも気に入って、奉公させることにする。

高貴な人に仕える希望がかなった桂はすすんで供をする。

頼家たちが去ったあと、失敗作を渡してしまったことに耐えられない夜叉王は、今まで作った面をすべて砕こうとする。

だが「一生に一度名作ができれば名人、これからいよいよ立派なものを作ればよい」と泣きながらさとす楓の言葉に黙りこむ。・・・・。

北条の使いとして金窪兵衛行親が現れる。

行親は頼家が桂に「若狭」の名を与えたと聞き、鎌倉に相談もせず勝手な行いだと非難する。

取り合わずに去って行く頼家と桂。

しかし行親のほんとうの目的は、北条方の命令で頼家を暗殺することだった。

たまたま行親の計画を聞いてしまった春彦は、行親たちが去ったのち、あとから来た頼家の家来、下田五郎景安に伝える。

下田五郎は襲ってくる行親の手勢を斬り捨て、夜討ちの企みを修禅寺に伝えるよう、春彦に頼む。

面の真実は、

修禅寺を夜討ちする音が夜叉王の家まで聞こえてくる。

春彦が走って戻り、修禅寺に近づくこともできなかったと報告する。

そこへ桂が先ほどの面をつけ、頼家の身代わりをつとめて重傷を負って戻ってくる。

取りすがって「死ぬな」と泣く楓に、桂は「半時でも将軍に召し出され、名を頂いて満足だ」と告げる。

逃げてきた修禅寺の僧が、頼家が討たれて死んだと告げる。

自分が何度頼家の顔を写そうとしても生きなかったのは、技術が足りなかったからではなく、夜討ちで死ぬ頼家の運命が自然と面の上に現れたからだと覚った夜叉王は、

自分の技に心から満足する。そして死に行く娘・桂の顔をのちの手本にするため、紙に描き写すのだった。

「歌舞伎から」