JR青梅線も羽村駅へ。

「羽村」と云えば、端の村、都の北西部・武蔵野台地西端で、旧西多摩村、畑作・養蚕中心の農村であったと云う。

が、江戸にとっては、「玉川上水取水口・羽村堰」の重要の村である。ー「羽村は水の村」

「まいまいず井戸」

五ノ神神社の境内にある古い井戸。

まいまいずとはカタツムリのことで、その名のとおり地面から渦巻き状に掘られている。

806~810年,のものといわれ、当時は垂直に掘る技術が未熟だったためにこの形になったと云う。

直径約16m、深さ約4m。1962年(昭和37)まで利用、「渦巻き型・まいまいず井戸」は、渦巻きタイプの井戸。

カタツムリに形が似ていることから、多摩地方でのカタツムリの方言「まいまいず」と呼ばれていた。

羽村の地層は、垂直に掘り下げることが難しい砂礫層で、井戸掘り技術が未発達だった時代・鎌倉時代頃と推測。渦巻き状に井戸を掘るのが

最も安全で確実な方法だったと思われる。

まいまいず井戸

「阿蘇神社」

河津祐康の臣某が、1190-1199年、伊豆下田から移住、その子孫が稲荷社を創建・明治2年、阿蘇神社と改称された。

大正3年、に櫛御毛奴命、大物主神を合祀している。祭神ー豊受媛命、櫛御毛奴命、大物主神

祭日ー例祭日4月第二日曜日、10月1日 。

創建は、推古天皇九年(六〇一)五月と伝えられ、領主武門の崇敬が厚く、承平三年(九三三)平将門が社殿を造営した。

以後藤原秀郷、三固定重もまた社殿を造営し、小田原北条氏は永二十貰文の神領を寄せ、徳川家康は、二丁四方の馬場を寄進、神馬を放ったという。

さらに家光は十三石の朱印地を寄せ、代々家例とした。慶応四年(一八六八)朱印地を奉還、神領を上知した。明治政府より逓減禄金五十円を下賜。

明治二年阿蘇神社と改称。(東京都神社名鑑より)

文化財ー•阿蘇神社本殿(都指定有形文化財)・•阿蘇神社神輿(羽村市指定有形文化財)・•阿蘇神社の椎(都天然記念物)等。

神輿ー造りが近代の神輿を少し異なっていて、中心に心柱がなく、四方の円柱を箱台の下面まで貫き通し、楔で締めている。

これは、貴人の乗物としての形を残した古い様式で、中世神輿の形を備えているといわれている。

全体の形や装飾が優美で、特に鳳凰や瓔珞(四面に垂れる飾り)をはじめ金具のデザインや細工が非常に優れ、この神輿の寸法などを書いた木割帳が現存し、本体とともに神輿研究上重要なものと言われている。

構造は、1818年、宮大工小林藤馬(播磨)が、宮造りの技法をとり入れて製作、屋根内部の束や箱台の表面に、明細な墨書の記録があって、作者や製作年代が確認できる。(羽村市教育委員会掲示より)

本殿

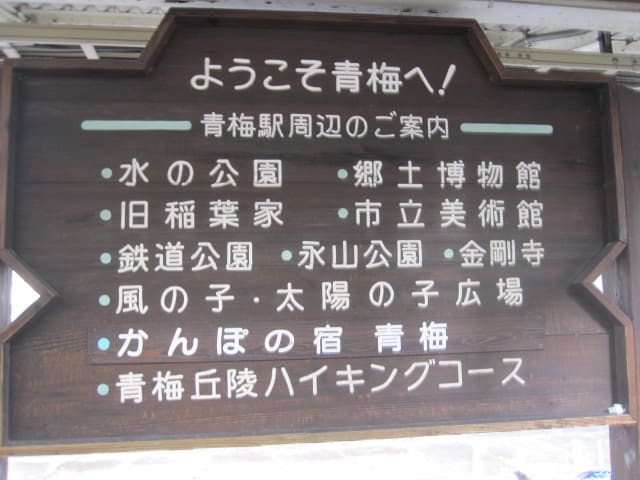

「羽村駅」-明治27年、 青梅鉄道(後の青梅電気鉄道)立川 - 青梅間開通と同時に開業している。

大正14年、 年間乗降客163,000人で、1日平均447人であったと云う。昭和19年、青梅電気鉄道が戦時買収私鉄に指定され国有化、国鉄青梅線の駅に。

「福生駅」-羽村駅と同時に開業、大正12年、立川 - 二俣尾間電化(直流1200V)。昭和2年、 貨物支線 福生 - 河岸積込所間開業。

昭和5年、全線の電圧を1200Vから1500Vに昇圧し、昭和19年、 青梅電気鉄道が戦時買収私鉄に指定され国有化・国鉄青梅線の駅に、

昭和27年、 小作駅構内から流出した貨車4両が福生駅まで暴走し、引き込み線に停車中の貨車に激突し、大破。(青梅事件)。

「奥多摩街道」

都道29号立川青梅線ー都立川市から福生市を経て青梅市に至る都道。

多摩川とJR青梅線に並行して走る。

通称は、旧道は奥多摩街道、バイパスは新奥多摩街道と呼ばれ、その他、奥多摩街道の拝島三叉路から小荷田に至るもの、

都道5号新宿青梅線(青梅街道)と交差し東青梅駅前を迂回するもの、都道165号伊奈福生線と重複し、福生 新橋交差点から多摩川橋梁の永田橋を経て

多摩川右岸を北上し、あきる野市草花地内で都道250号あきる野羽村線に至る整備途上の支線がある。

「いざ・鎌倉街道」

埼玉県飯能市(旧名栗村)の小沢峠から入り、上成木の松ノ木峠、榎峠を越えて多摩川を渡り柚木町に至る。

この梅郷地区では、山麓沿いの古集落間を縫って進み、杉平(竹林寺付近)を経て梅ヶ谷峠を越えて日出町落合に出るか、または、和田町を経て

馬引沢峠から日出町玉の内に出たといわれている。

「稲荷神社」

創建年月は不詳。

江戸時代後期の地誌「新編武蔵風土記稿」に「稲荷社」と記述されていると云う。

東ヶ谷戸の鎮守で、祭神は宇迦之御魂之神、建速素戔男尊、玉祖命。

「禅林寺」の西南にあったのを明治39年、この地へ移し、平成2年に拝殿覆殿等を大改築されている。

本殿の形は一間社流造で、社殿全面に彫刻がほどこされ、江戸時代後期社寺建築様式の典型的建築、宮大工「小林播磨(藤馬)」等の作。

木割帳等の記録により、1846年、に着手し、1848年に竣工したものと推定されている。

神輿も小林氏等の作と云う(羽村市教育委員会掲示より)。

「神社山車」-1919年、砂川村一番組(現立川市砂川町)から譲り受け、八雲神社は稲荷神社に合祀されている。

本体の中央部には盛留(一本柱)が建てられ、その上に付く六角形の高欄に素盞嗚尊と櫛稲田姫の人形が飾られ、

正面の柱に絡む昇り龍・降り龍の彫刻は、見事という。

現在は道路事情により、高欄を外して曳いている。

1862年、現入間市宮寺出身の「伊東清右衛門」他14人の大工彫刻師であると伝えられている。(羽村市教育委員会掲示より)

祭日ー4月第2(日)・9月9日

「臨済宗建長寺派寺院・禅林寺」

山号ー東谷山・「島田九郎右衛門」が開基。「春覚禅師」を開山に迎えて1593年、に創建、

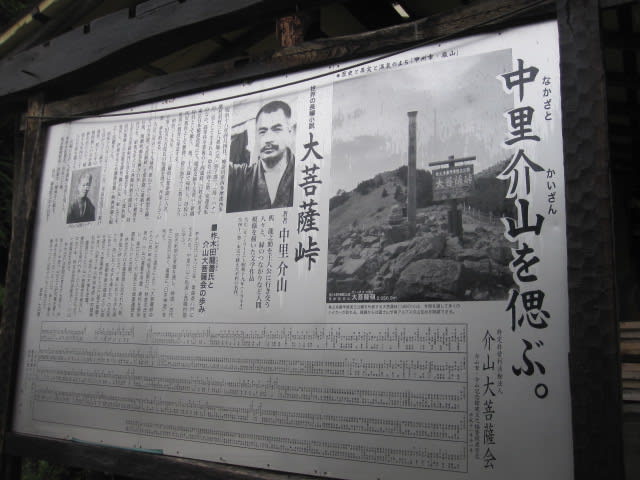

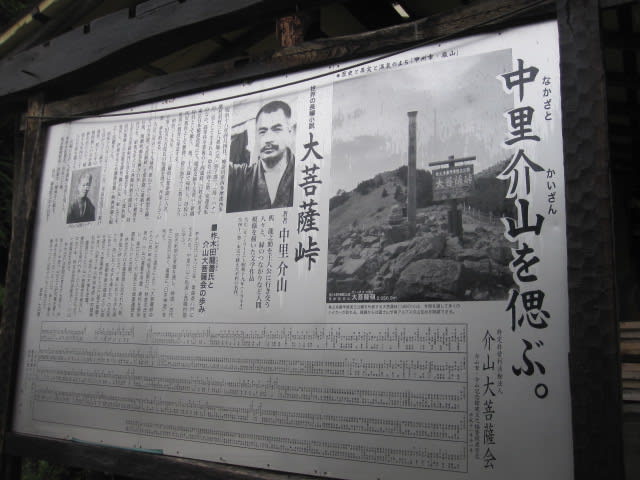

「大菩薩峠」の作者「中里介山」の菩提寺。

開山・春学禅師は、鎌倉、円覚寺の世代、三伯玄伊禅師の法を嗣いだ和尚さん。山号は、東ヶ谷戸による。

本尊ー如意輪観世音像

「天明一揆の碑」

羽村天明義挙1784年の天明4年、〈羽村市〉、 多摩、入間地方が、水田が乏しく、ほとんど畑作地帯であり、江戸時代の中期以降、

農村で生産物が商品化される割合がますます高まり、これを買い取る豪農や豪商が台頭、地方の経済的な支配力を強めてきた。

畑作地帯で生産力を高めようとすれば、自給の肥料ではまかないきれずぬかを大量に購入しなければならない。

購入肥料としてのぬかは肥料商と雑穀商をかねた豪農商から前借する。

農民が借り受ける肥料の価格は高く、一方雑穀類は低い価格で引き取られ、ここに豪農商と農民の経済的格差、階層分化が著しく進み、

豪農商は益々巨大化し、逆に農民は貧農化し、離村せざるを得なくなるという社会経済状況があった。

飢饉によって一揆が発生し、豪農商が農民の打ちこわしの目標になった。

一揆から110年後の明治27年、西多摩村の有志と、一揆犠牲者の子孫たちが一揆を永遠に記念するために「豊饒の碑」・(ゆたかにみのるの意)

を建立した。

一揆犠牲者「九士」を「義挙」とたたえている。

「中里介山」

本名弥之助は、明治18年、玉川上水の取水堰にほど近い多摩川畔の水車小屋で生まれ、「中農・百姓」。

介山の少年時代には土地を失って、故郷喪失の憂き目に、大正3年、数え年30歳の時、介山は故郷羽村について次のように書いている。

故郷といふものふも、その当座数年が間は、よく僕のインスピレーションではあったけれど、今となっては、破れた太鼓のやうで、薩張離きかない、、。

若い日の介山にとって、羽村は過去の脱け殻の場所だったのでは、小学校を出た介山は、電話交換手や代用教員をしながら家族を支え、

きびしい貧しさの中でも独力で勉強を続け、正教員の資格を目指し、さらに、当時の日記には英語・美学・哲学などの文字も。

介山は、上京して教員を続けながら、キリスト教や社会主義運動に関心を寄せ、日露戦争のはじまった明治37年、すぐれた反戦詩を発表している。

我を送る郷關の人、願くは暫し其『萬歳』の聲を止めよ。靜けき山、清き河、其異様なる叫びに汚れん。(「乱調激韵」)

日露戦争後、介山は社会主義運動から離れ、都新聞社へ入社し、生活の安定した介山は、「都新聞」の紙上に「氷の花」「高野の義人」などを次々と発表し、好評を得ます。そうした中で「大菩薩峠」を着想し、大正2年、「都新聞」に連載を。(介山は28歳)

介山は、農業経営への意欲を深め、羽村に残されたわずかな祖先伝来の土地を買い足し、ほぼ1町歩の畑を取得し、これを「植民地」と呼び、奥多摩の道場・草庵をことごとく移築し、直耕と塾教育を合一させ、吉田松陰の松下村塾にならったと云う。

以前に、山梨で、大菩薩峠で掲載しましたのでお読みください。

中里介山菩提寺

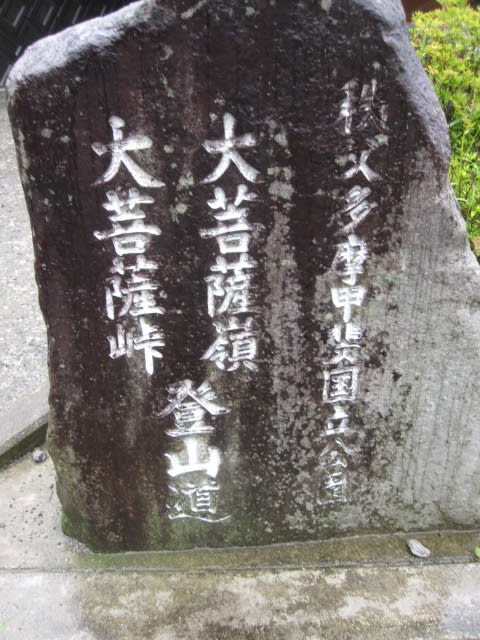

「小説・大菩薩峠」ー中里介山作の長編時代小説ー

1913年~1941年に都新聞・毎日新聞・読売新聞などに連載された41巻にのぼる未完の一大巨編。

幕末が舞台で、虚無にとりつかれた剣士・机竜之助を主人公とし、甲州大菩薩峠に始まる彼の旅の遍歴と周囲の人々の様々な生き様を描く。

連載は約30年にわたり、話は幕末から明治に入らずに架空の世界へと迷い込み、作者の死とともに未完に終わった。

作者は「大乗小説」と呼び、仏教思想に基づいて人間の業を描こうとした。

世界最長を目指して執筆された時代小説で、大衆小説の先駆けとされる不朽の傑作である。

最長時代小説は山岡荘八作の「徳川家康」。

同時代では菊池寛、谷崎潤一郎、泉鏡花、芥川龍之介らが賞賛し、中谷博は文学史上において大衆文学の母胎と位置付けた。

戦後にも安岡章太郎「果てもない道中記」をはじめ数多くの研究や評論が展開されている。

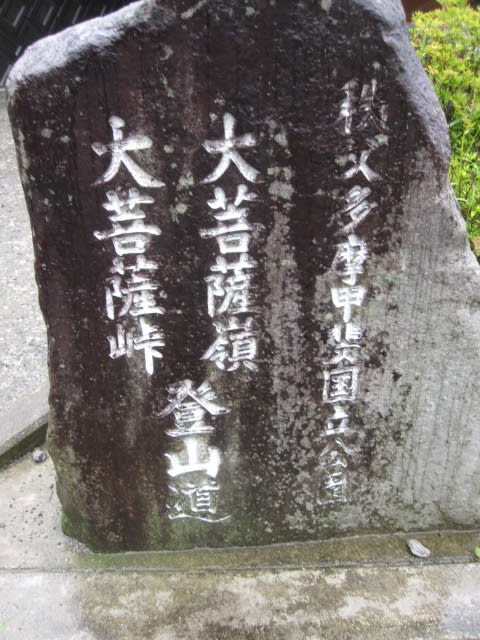

大菩薩峠ー

幕末の安政5年、江戸から西に三十里離れた甲州裏街道(青梅街道)の大菩薩峠で、一人の老巡礼が武士机竜之助に意味もなく斬殺。

老巡礼の孫娘お松は、通りがかった盗賊裏宿の七兵衛に助けられ、養育される。

竜之助は、峠のふもとの武州沢井村の沢井道場の若師範であった。

甲源一刀流の師範宇津木文之丞は御岳神社の奉納試合で竜之助と立ち会うことになっていたが、その内縁の妻お浜は妹と偽って竜之助を訪ね、試合に負けてくれと懇願する。

竜之助は拒絶し、与八にかどわかさせて、お浜の操を犯してしまう。あげくに竜之助は試合で文之丞を惨殺し、お浜を連れて江戸へ出奔した。

文之丞の弟の兵馬は仇を討つべく竜之助の後を追う。

四年後の江戸で竜之助と兵馬は互いの素性を知らずに試合を行い、引き分ける。

翌年、兵馬から果し状を受け取った竜之助は、悪縁のお浜を諍いの末に切り捨て、兵馬との試合をすっぽかし、新選組に居場所を求めて京都へ向かう。

しかし、竜之助は、近藤と芹沢の争いで揺れる新選組をよそに、遊郭の里島原で狂乱し、またも失踪する。

その後、三輪の宝蔵院流の槍術を伝えるという植田丹後守の道場に身を寄せた竜之助は心中者の生き残りで亡き妻お浜に生き写しのお豊に惹かれる。

しかし、竜之助は成り行きで天誅組の変に参加し、十津川郷に敗走する途中、泊まっていた山小屋で追っ手の放った爆弾が爆発し失明してしまう。

竜神村でお豊と再会した竜之助は、お豊と逃亡。竜之助の世話のために苦しい生活を強いられたお豊が自害したと間の山の芸人お君から聞かされた

竜之助は、東海道に旅立ち、山の娘たちに助けられ療養するが、ふとしたきっかけで甲府に赴き、夜毎に辻斬りを仕出かしだす。

その後、竜之助は八幡村へ、江戸へと流れるが行き着く先で夜毎に辻斬りを仕出かしだし、慶応3年秋、白骨温泉に赴く。

小説は四散した登場人物全員の旅路を詳細に描いていく。数多の登場人物は慶応3年秋の日本各地をいつまでもいつまでも彷徨い続ける。(未完)

大菩薩峠の映画は、日活(稲垣監督)・東映(渡辺監督)(内田監督)・大映(三隅監督)・東宝(岡本監督)がある。

大菩薩峠は、江戸時代までは武蔵国と甲斐国を結ぶ甲州道中の裏街道であった。

青梅街道の重要な峠として利用され、青梅街道の最大の難所でもあった。

峠を越えると街道は北都留郡丹波山村を通過する丹波山通と小菅村を通過する小菅道に分かれ、武州川野村(現在の東京都西多摩郡奥多摩町)で再び合流

峠より以西では、両村からの米や塩、木材など物資の輸送にも利用された。現在の峠は近年に認定されたものであり、江戸時代からの街道としての旧峠は賽の河原という地名で残っている。

1878年の明治11年、青梅街道は県令藤村紫朗の主導した道路改修により柳沢峠を開削した新ルートに変更され、現在は柳沢峠にその役目を譲っている。

「小説家、中里介山」

西多摩郡羽村、に精米業者の次男として生まれ、玉川上水の取水堰にほど近い多摩川畔の水車小屋で生まれたと伝えられる。

生家は自由民権運動で三多摩壮士と呼ばれた人びとの根拠地で、民権運動の気風が色濃く残る土地で、長兄は早世しており、少年時代に農家であったが、父の代で離農したため土地を失い、不遇の時代を過ごした。

1898年の明治31年、西多摩尋常高等小学校を卒業後に上京し、日本橋浪花電話交換局での電話交換手や母校の代用教員の職に就き、一家を支えた。

この時期に松村介石に傾倒し、号の「介山」も松村にあやかるものだという。

生活信条は、青年時代から独身を貫くと決心をしていたと云う。

27歳の時勤務先の都新聞社で独身会を結成し機関誌「独身」を発行している。

好男子であったので女性には大変もてたというが終生妻は娶らなかった。

評論家北嶋広敏によれば幼少のころ味わった家庭の暗さがトラウマになっているからという。

介山の言「女遊びは構わない、それは魂を傷つけぬから。恋はいけない、魂を傷つけるから」。

晩年まで簡素でストイックな生活を貫いた。「大菩薩峠」がベストセラーになって得た印税は事業につぎ込み、本人は菜食を中心とする粗食で、住まいは六畳間一間しかなかったと云う。

山梨県甲州市塩山上萩原と北都留郡小菅村鞍部の境にある(標高1,897m)

峠から稜線を北へ辿れば大菩薩嶺がある。国中方面からは、萩原越や大菩薩越、青梅通とも称された。(2015・9・18掲載)

次回は、多摩川・羽村堰堤・玉川上水へ。

「羽村」と云えば、端の村、都の北西部・武蔵野台地西端で、旧西多摩村、畑作・養蚕中心の農村であったと云う。

が、江戸にとっては、「玉川上水取水口・羽村堰」の重要の村である。ー「羽村は水の村」

「まいまいず井戸」

五ノ神神社の境内にある古い井戸。

まいまいずとはカタツムリのことで、その名のとおり地面から渦巻き状に掘られている。

806~810年,のものといわれ、当時は垂直に掘る技術が未熟だったためにこの形になったと云う。

直径約16m、深さ約4m。1962年(昭和37)まで利用、「渦巻き型・まいまいず井戸」は、渦巻きタイプの井戸。

カタツムリに形が似ていることから、多摩地方でのカタツムリの方言「まいまいず」と呼ばれていた。

羽村の地層は、垂直に掘り下げることが難しい砂礫層で、井戸掘り技術が未発達だった時代・鎌倉時代頃と推測。渦巻き状に井戸を掘るのが

最も安全で確実な方法だったと思われる。

まいまいず井戸

「阿蘇神社」

河津祐康の臣某が、1190-1199年、伊豆下田から移住、その子孫が稲荷社を創建・明治2年、阿蘇神社と改称された。

大正3年、に櫛御毛奴命、大物主神を合祀している。祭神ー豊受媛命、櫛御毛奴命、大物主神

祭日ー例祭日4月第二日曜日、10月1日 。

創建は、推古天皇九年(六〇一)五月と伝えられ、領主武門の崇敬が厚く、承平三年(九三三)平将門が社殿を造営した。

以後藤原秀郷、三固定重もまた社殿を造営し、小田原北条氏は永二十貰文の神領を寄せ、徳川家康は、二丁四方の馬場を寄進、神馬を放ったという。

さらに家光は十三石の朱印地を寄せ、代々家例とした。慶応四年(一八六八)朱印地を奉還、神領を上知した。明治政府より逓減禄金五十円を下賜。

明治二年阿蘇神社と改称。(東京都神社名鑑より)

文化財ー•阿蘇神社本殿(都指定有形文化財)・•阿蘇神社神輿(羽村市指定有形文化財)・•阿蘇神社の椎(都天然記念物)等。

神輿ー造りが近代の神輿を少し異なっていて、中心に心柱がなく、四方の円柱を箱台の下面まで貫き通し、楔で締めている。

これは、貴人の乗物としての形を残した古い様式で、中世神輿の形を備えているといわれている。

全体の形や装飾が優美で、特に鳳凰や瓔珞(四面に垂れる飾り)をはじめ金具のデザインや細工が非常に優れ、この神輿の寸法などを書いた木割帳が現存し、本体とともに神輿研究上重要なものと言われている。

構造は、1818年、宮大工小林藤馬(播磨)が、宮造りの技法をとり入れて製作、屋根内部の束や箱台の表面に、明細な墨書の記録があって、作者や製作年代が確認できる。(羽村市教育委員会掲示より)

本殿

「羽村駅」-明治27年、 青梅鉄道(後の青梅電気鉄道)立川 - 青梅間開通と同時に開業している。

大正14年、 年間乗降客163,000人で、1日平均447人であったと云う。昭和19年、青梅電気鉄道が戦時買収私鉄に指定され国有化、国鉄青梅線の駅に。

「福生駅」-羽村駅と同時に開業、大正12年、立川 - 二俣尾間電化(直流1200V)。昭和2年、 貨物支線 福生 - 河岸積込所間開業。

昭和5年、全線の電圧を1200Vから1500Vに昇圧し、昭和19年、 青梅電気鉄道が戦時買収私鉄に指定され国有化・国鉄青梅線の駅に、

昭和27年、 小作駅構内から流出した貨車4両が福生駅まで暴走し、引き込み線に停車中の貨車に激突し、大破。(青梅事件)。

「奥多摩街道」

都道29号立川青梅線ー都立川市から福生市を経て青梅市に至る都道。

多摩川とJR青梅線に並行して走る。

通称は、旧道は奥多摩街道、バイパスは新奥多摩街道と呼ばれ、その他、奥多摩街道の拝島三叉路から小荷田に至るもの、

都道5号新宿青梅線(青梅街道)と交差し東青梅駅前を迂回するもの、都道165号伊奈福生線と重複し、福生 新橋交差点から多摩川橋梁の永田橋を経て

多摩川右岸を北上し、あきる野市草花地内で都道250号あきる野羽村線に至る整備途上の支線がある。

「いざ・鎌倉街道」

埼玉県飯能市(旧名栗村)の小沢峠から入り、上成木の松ノ木峠、榎峠を越えて多摩川を渡り柚木町に至る。

この梅郷地区では、山麓沿いの古集落間を縫って進み、杉平(竹林寺付近)を経て梅ヶ谷峠を越えて日出町落合に出るか、または、和田町を経て

馬引沢峠から日出町玉の内に出たといわれている。

「稲荷神社」

創建年月は不詳。

江戸時代後期の地誌「新編武蔵風土記稿」に「稲荷社」と記述されていると云う。

東ヶ谷戸の鎮守で、祭神は宇迦之御魂之神、建速素戔男尊、玉祖命。

「禅林寺」の西南にあったのを明治39年、この地へ移し、平成2年に拝殿覆殿等を大改築されている。

本殿の形は一間社流造で、社殿全面に彫刻がほどこされ、江戸時代後期社寺建築様式の典型的建築、宮大工「小林播磨(藤馬)」等の作。

木割帳等の記録により、1846年、に着手し、1848年に竣工したものと推定されている。

神輿も小林氏等の作と云う(羽村市教育委員会掲示より)。

「神社山車」-1919年、砂川村一番組(現立川市砂川町)から譲り受け、八雲神社は稲荷神社に合祀されている。

本体の中央部には盛留(一本柱)が建てられ、その上に付く六角形の高欄に素盞嗚尊と櫛稲田姫の人形が飾られ、

正面の柱に絡む昇り龍・降り龍の彫刻は、見事という。

現在は道路事情により、高欄を外して曳いている。

1862年、現入間市宮寺出身の「伊東清右衛門」他14人の大工彫刻師であると伝えられている。(羽村市教育委員会掲示より)

祭日ー4月第2(日)・9月9日

「臨済宗建長寺派寺院・禅林寺」

山号ー東谷山・「島田九郎右衛門」が開基。「春覚禅師」を開山に迎えて1593年、に創建、

「大菩薩峠」の作者「中里介山」の菩提寺。

開山・春学禅師は、鎌倉、円覚寺の世代、三伯玄伊禅師の法を嗣いだ和尚さん。山号は、東ヶ谷戸による。

本尊ー如意輪観世音像

「天明一揆の碑」

羽村天明義挙1784年の天明4年、〈羽村市〉、 多摩、入間地方が、水田が乏しく、ほとんど畑作地帯であり、江戸時代の中期以降、

農村で生産物が商品化される割合がますます高まり、これを買い取る豪農や豪商が台頭、地方の経済的な支配力を強めてきた。

畑作地帯で生産力を高めようとすれば、自給の肥料ではまかないきれずぬかを大量に購入しなければならない。

購入肥料としてのぬかは肥料商と雑穀商をかねた豪農商から前借する。

農民が借り受ける肥料の価格は高く、一方雑穀類は低い価格で引き取られ、ここに豪農商と農民の経済的格差、階層分化が著しく進み、

豪農商は益々巨大化し、逆に農民は貧農化し、離村せざるを得なくなるという社会経済状況があった。

飢饉によって一揆が発生し、豪農商が農民の打ちこわしの目標になった。

一揆から110年後の明治27年、西多摩村の有志と、一揆犠牲者の子孫たちが一揆を永遠に記念するために「豊饒の碑」・(ゆたかにみのるの意)

を建立した。

一揆犠牲者「九士」を「義挙」とたたえている。

「中里介山」

本名弥之助は、明治18年、玉川上水の取水堰にほど近い多摩川畔の水車小屋で生まれ、「中農・百姓」。

介山の少年時代には土地を失って、故郷喪失の憂き目に、大正3年、数え年30歳の時、介山は故郷羽村について次のように書いている。

故郷といふものふも、その当座数年が間は、よく僕のインスピレーションではあったけれど、今となっては、破れた太鼓のやうで、薩張離きかない、、。

若い日の介山にとって、羽村は過去の脱け殻の場所だったのでは、小学校を出た介山は、電話交換手や代用教員をしながら家族を支え、

きびしい貧しさの中でも独力で勉強を続け、正教員の資格を目指し、さらに、当時の日記には英語・美学・哲学などの文字も。

介山は、上京して教員を続けながら、キリスト教や社会主義運動に関心を寄せ、日露戦争のはじまった明治37年、すぐれた反戦詩を発表している。

我を送る郷關の人、願くは暫し其『萬歳』の聲を止めよ。靜けき山、清き河、其異様なる叫びに汚れん。(「乱調激韵」)

日露戦争後、介山は社会主義運動から離れ、都新聞社へ入社し、生活の安定した介山は、「都新聞」の紙上に「氷の花」「高野の義人」などを次々と発表し、好評を得ます。そうした中で「大菩薩峠」を着想し、大正2年、「都新聞」に連載を。(介山は28歳)

介山は、農業経営への意欲を深め、羽村に残されたわずかな祖先伝来の土地を買い足し、ほぼ1町歩の畑を取得し、これを「植民地」と呼び、奥多摩の道場・草庵をことごとく移築し、直耕と塾教育を合一させ、吉田松陰の松下村塾にならったと云う。

以前に、山梨で、大菩薩峠で掲載しましたのでお読みください。

中里介山菩提寺

「小説・大菩薩峠」ー中里介山作の長編時代小説ー

1913年~1941年に都新聞・毎日新聞・読売新聞などに連載された41巻にのぼる未完の一大巨編。

幕末が舞台で、虚無にとりつかれた剣士・机竜之助を主人公とし、甲州大菩薩峠に始まる彼の旅の遍歴と周囲の人々の様々な生き様を描く。

連載は約30年にわたり、話は幕末から明治に入らずに架空の世界へと迷い込み、作者の死とともに未完に終わった。

作者は「大乗小説」と呼び、仏教思想に基づいて人間の業を描こうとした。

世界最長を目指して執筆された時代小説で、大衆小説の先駆けとされる不朽の傑作である。

最長時代小説は山岡荘八作の「徳川家康」。

同時代では菊池寛、谷崎潤一郎、泉鏡花、芥川龍之介らが賞賛し、中谷博は文学史上において大衆文学の母胎と位置付けた。

戦後にも安岡章太郎「果てもない道中記」をはじめ数多くの研究や評論が展開されている。

大菩薩峠ー

幕末の安政5年、江戸から西に三十里離れた甲州裏街道(青梅街道)の大菩薩峠で、一人の老巡礼が武士机竜之助に意味もなく斬殺。

老巡礼の孫娘お松は、通りがかった盗賊裏宿の七兵衛に助けられ、養育される。

竜之助は、峠のふもとの武州沢井村の沢井道場の若師範であった。

甲源一刀流の師範宇津木文之丞は御岳神社の奉納試合で竜之助と立ち会うことになっていたが、その内縁の妻お浜は妹と偽って竜之助を訪ね、試合に負けてくれと懇願する。

竜之助は拒絶し、与八にかどわかさせて、お浜の操を犯してしまう。あげくに竜之助は試合で文之丞を惨殺し、お浜を連れて江戸へ出奔した。

文之丞の弟の兵馬は仇を討つべく竜之助の後を追う。

四年後の江戸で竜之助と兵馬は互いの素性を知らずに試合を行い、引き分ける。

翌年、兵馬から果し状を受け取った竜之助は、悪縁のお浜を諍いの末に切り捨て、兵馬との試合をすっぽかし、新選組に居場所を求めて京都へ向かう。

しかし、竜之助は、近藤と芹沢の争いで揺れる新選組をよそに、遊郭の里島原で狂乱し、またも失踪する。

その後、三輪の宝蔵院流の槍術を伝えるという植田丹後守の道場に身を寄せた竜之助は心中者の生き残りで亡き妻お浜に生き写しのお豊に惹かれる。

しかし、竜之助は成り行きで天誅組の変に参加し、十津川郷に敗走する途中、泊まっていた山小屋で追っ手の放った爆弾が爆発し失明してしまう。

竜神村でお豊と再会した竜之助は、お豊と逃亡。竜之助の世話のために苦しい生活を強いられたお豊が自害したと間の山の芸人お君から聞かされた

竜之助は、東海道に旅立ち、山の娘たちに助けられ療養するが、ふとしたきっかけで甲府に赴き、夜毎に辻斬りを仕出かしだす。

その後、竜之助は八幡村へ、江戸へと流れるが行き着く先で夜毎に辻斬りを仕出かしだし、慶応3年秋、白骨温泉に赴く。

小説は四散した登場人物全員の旅路を詳細に描いていく。数多の登場人物は慶応3年秋の日本各地をいつまでもいつまでも彷徨い続ける。(未完)

大菩薩峠の映画は、日活(稲垣監督)・東映(渡辺監督)(内田監督)・大映(三隅監督)・東宝(岡本監督)がある。

大菩薩峠は、江戸時代までは武蔵国と甲斐国を結ぶ甲州道中の裏街道であった。

青梅街道の重要な峠として利用され、青梅街道の最大の難所でもあった。

峠を越えると街道は北都留郡丹波山村を通過する丹波山通と小菅村を通過する小菅道に分かれ、武州川野村(現在の東京都西多摩郡奥多摩町)で再び合流

峠より以西では、両村からの米や塩、木材など物資の輸送にも利用された。現在の峠は近年に認定されたものであり、江戸時代からの街道としての旧峠は賽の河原という地名で残っている。

1878年の明治11年、青梅街道は県令藤村紫朗の主導した道路改修により柳沢峠を開削した新ルートに変更され、現在は柳沢峠にその役目を譲っている。

「小説家、中里介山」

西多摩郡羽村、に精米業者の次男として生まれ、玉川上水の取水堰にほど近い多摩川畔の水車小屋で生まれたと伝えられる。

生家は自由民権運動で三多摩壮士と呼ばれた人びとの根拠地で、民権運動の気風が色濃く残る土地で、長兄は早世しており、少年時代に農家であったが、父の代で離農したため土地を失い、不遇の時代を過ごした。

1898年の明治31年、西多摩尋常高等小学校を卒業後に上京し、日本橋浪花電話交換局での電話交換手や母校の代用教員の職に就き、一家を支えた。

この時期に松村介石に傾倒し、号の「介山」も松村にあやかるものだという。

生活信条は、青年時代から独身を貫くと決心をしていたと云う。

27歳の時勤務先の都新聞社で独身会を結成し機関誌「独身」を発行している。

好男子であったので女性には大変もてたというが終生妻は娶らなかった。

評論家北嶋広敏によれば幼少のころ味わった家庭の暗さがトラウマになっているからという。

介山の言「女遊びは構わない、それは魂を傷つけぬから。恋はいけない、魂を傷つけるから」。

晩年まで簡素でストイックな生活を貫いた。「大菩薩峠」がベストセラーになって得た印税は事業につぎ込み、本人は菜食を中心とする粗食で、住まいは六畳間一間しかなかったと云う。

山梨県甲州市塩山上萩原と北都留郡小菅村鞍部の境にある(標高1,897m)

峠から稜線を北へ辿れば大菩薩嶺がある。国中方面からは、萩原越や大菩薩越、青梅通とも称された。(2015・9・18掲載)

次回は、多摩川・羽村堰堤・玉川上水へ。