2日目は早朝に南竜を出発し、御前峰へ登頂した後、お花松原を目指す計画だった。

ところが、ヒルバオ雪渓の雪の多さと、その先のお花松原付近にも雪が残っているようなので、引き返すことにした(その⑨参照)。

もともと3日目の計画に多少の不安があった。早朝南竜を出発し、別山を経由し市ノ瀬まで下る計画だが、夜露に濡れたテントは重さを増すし、暑さに備えて水も多く持たなければならない。天候や疲労の状況次第で、砂防新道を下ることも視野に入れていた。

お花松原に行かずに、ここで引き返すと南竜に10時半に戻れる。遅くとも午前中に南竜を出発すれば、ゆっくり歩いても5時までにはチブリ尾根避難小屋に着く。そうすれば3日目が楽だ。決断は早かった。

そう決まると、お腹が空いてきた。剣ヶ峰と御前峰を正面に観ながら、朝用意してきた山菜五目ご飯に塩昆布を加え、熱いお茶を掛けて食事とした。まだ8時10分だった。

結局、2日目の行程は次のようになった。

■2日目(7月24日、快晴のち曇り) コースタイム9時間35分。

南竜ヶ馬場野営場→(南竜道)→エコーライン分岐→(エコーライン)→エコーライン分岐(砂防新道合流点)→白山室堂→御前峰→お池めぐり分岐→大汝峰下の分岐→(中宮道、途中まで)→大汝峰下の分岐→お池めぐり分岐→白山室堂→エコーライン分岐(砂防新道合流点)→(エコーライン)→エコーライン分岐→(南竜道)→南竜ヶ馬場野営場→(油坂)→油坂の頭→(石徹白道)→御舎利山分岐→別山→御舎利山分岐→チブリ尾根避難小屋(泊)

(赤字部分が今日ご覧いただく範囲。)

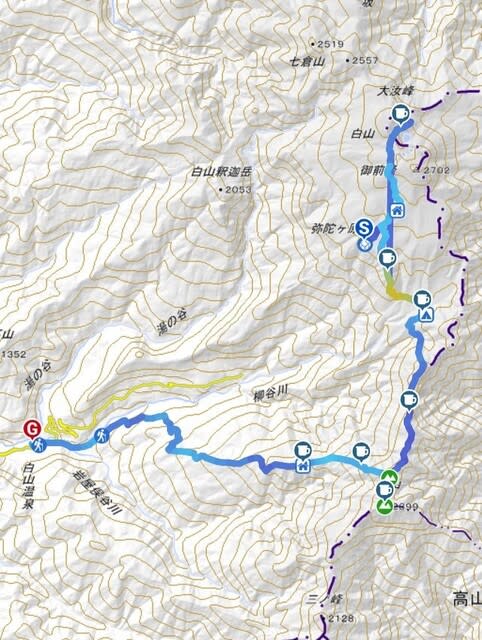

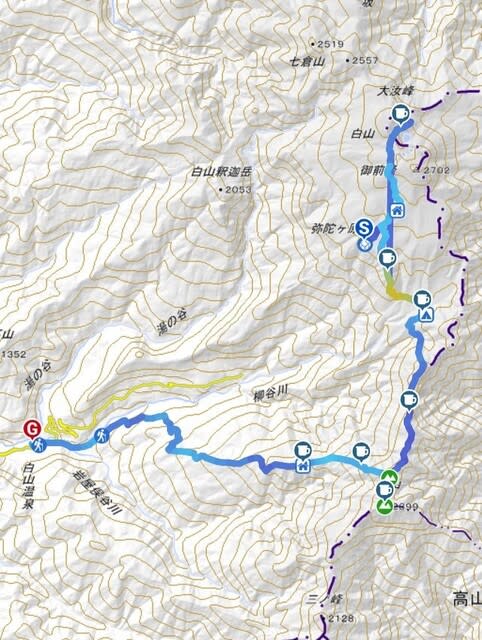

地図はハイキングマップ(白山ベストガイドから引用)と、YAMAPの歩跡(2日目途中から3日目終了まで)を載せてご覧いただきたい。

それでは南竜へ戻るまでに撮った写真から、抜粋して様子をご覧いただこう。

先ずはオンタデ(タデ科オンタデ属)の雄株と雌株。オンタデは風衝地、砂礫地、岩礫地、火山の荒地などの他の生物が生育しにくい場所に真っ先に生育し始めるパイオニア植物だ。

チングルマ(バラ科ダイコンソウ属)の群落。

ミヤマキンバイ(バラ科キジムシロ属)の群落。

左はヒルバオ雪渓の上部と大汝峰。右は御前峰の巻き道から室堂を見下ろす。見えている雪渓は水屋尻雪渓。

左の鳥はイワヒバリのように見えた。イワヒバリはあまり人を恐れない。右はハナニガナ(サクラソウ科サクラソウ属)で、舌状花が11枚あった。いずれもエコーラインで撮影した。

エコーラインを歩くと、南竜(写真の左の端)から別山までを一望できた。南竜から別山までのコースタイムは2時間半だ。

9時52分、南竜に到着。ハクサンコザクラ(サクラソウ科サクラソウ属)の群生が迎えてくれた。

軽く腹ごしらえを済ませ、テントを撤収する。テントはよく乾いていたので撤収が楽だった。

周囲のキャンパーも撤収作業をしていた。この時間からテントを持って別山へ向かうのは、私だけだろうと思った。

10時52分、南竜ヶ馬場野営場を出発。南竜庭園を経由して別山へ向かう。

左の写真は、南龍山荘からの道と野営場からの道との合流点だ(地図参照)。正面左がエコーライン、右の谷がトンビ岩コースになる。

右の写真は、南竜庭園の様子だが、期待したほどお花が見られなかった。

イワイチョウ(ミツガシワ科イワイチョウ属)が僅かに咲いていた。周辺のチングルマはお花が終わっていた。

南竜庭園を過ぎると、一旦赤沢を越えるため高度を下げる。そして赤沢から油坂の頭まで、一気に240mを登るこの日いちばんの急登だ。5年前に登ったときも辛かったのを思い出した。

そうはいってもエコーラインと比べてみると標高差に大差はない。ゆっくり登ることにしよう。

マルバダケブキ(キク科メタカラコウ属)が現れた。夏から初秋に掛けて石徹白道で多く見られる花だ。

カラマツソウ(キンポウゲ科カラマツソウ属)。白山にはミヤマカラマツ、カラマツソウ、モミジカラマツのいずれも見られる。

ちなみに、ミヤマカラマツはカラマツソウより標高が低いところで見られる。

石ゴロゴロの急登が続く。

登山者とすれ違う都度、振り返って御前峰を撮影した。

12時7分、ようやく油坂の頭(標高2256m)に到着した。ここからは石川・岐阜の県境を歩く。この尾根の南に降った雨は岐阜県側に流れ、庄川を経て富山湾に注ぐ。

南側の斜面にはお花畑が広がっている。ゼンテイカ、イブキトラノオ、ハクサンフウロ、シモツケソウが確認できた。

登山道のすぐ脇にも咲いている。天空の散歩道だ。

ハクサンチドリ(ラン科ハクサンチドリ属)が現れた。

こちらではアカモノ(ツツジ科シラタマノキ属)がまだ咲いていた。名前は赤い実から「アカモモ(赤桃)」と呼ばれ、これが訛って付けられたといわれる。

一方、別称のイワハゼ(岩黄櫨)の名の由来は、実が蝋を取るハゼの実に似ていることによる。

天池が近づいてきた。正面に見える山は標高2276mのピークだ。このピークも越えていく。

ピークを登り切ったところで開けたところがあり、ザックを下ろしてコーヒーを淹れて飲んだ。なんとも気持ちが良かった。

お花はエゾシオガマ(ハマウツボ科シオガマギク属)。

タテヤマウツボグサ(シソ科ウツボグサ属)が現れた。観光新道でも見ていたが、花数はこちらの方が多かった。

カライトソウ(バラ科ワレモコウ属)。学名のSanguisorba hakusanensisは、白山に由来している。

クルマユリ(ユリ科ユリ属)。

三方崩山には、30年以上前に積雪期に登ったことがある。雪上にテントを張って泊まったが、夜間岩が崩れ落ちる音が鳴り止まず、怖かったのを覚えている。

振り返って御前峰。

シモツケソウ(バラ科シモツケソウ属)。

再び、御前峰。

登山道の左右に池現れ現れ、付近にミツバオウレン、ハクサンイチゲなどが群生していた。

ミツバオウレン(キンポウゲ科オウレン属)。白山にはミツバノバイカオウレンの方が多く見られ、ミツバオウレンは少ない。

両者は花茎の色を見ると容易に区別できる(ミツバオウレンは緑色、ミツバノバイカオウレンは赤銅色)。

ハクサンイチゲ(キンポウゲ科イチリンソウ属)。今回の白山行では、ここへ来て初めてハクサンイチゲが見られた。

ミヤマキンポウゲ(キンポウゲ科キンポウゲ属)。

ハクサンコザクラ(サクラソウ科サクラソウ属)。

キバナノコマノツメ(スミレ科スミレ属)。

ハクサンフウロ(フウロソウ科フウロソウ属)とヤマハハコ(キク科ヤマハハコ属)。

御舎利山の山頂が近づいてきた。斜面にゼンテイカ(ススキノキ科キスゲ亜科ワスレグサ属)が咲き乱れていた。

エゾシオガマ(ハマウツボ科シオガマギク属)。

ハクサンイチゲ(キンポウゲ科イチリンソウ属)がきれいだ。

ミツバノバイカオウレン(キンポウゲ科オウレン属)。

御舎利山の分岐に着いた。ザックを置いて別山まで往復する。

途中、ハクサンシャクナゲ(ツツジ科ツツジ属)が咲いていた。

14時19分、別山に到着。南竜からここまで、コースタイム2時間半のところを3時間27分掛けて歩き、天空の楽園を満喫した。

別山の社に参拝し山頂に立った。山頂には15分ほど佇んだ。

展望はいまいちだったが、御前峰の方角はよく見えていた。御前峰(標高2702m)、大汝峰(同2684m)、七倉山(同2657m)、四塚山(同2519m)が並んで見える。同じ日に御前峰と別山に登ったのは初めてだった。どうせなら大汝峰にも登れば良かったと思った。

※御前峰、大汝峰、別山を白山三山という。

14時46分、御舎利山の分岐まで戻ってザックを担いだ。後はチブリ尾根避難小屋まで2.2kmを下るのみだ。

真下に避難小屋が見えていた。近そうに見えてもなかなか着かなかった。16時9分に避難小屋に到着した。

※避難小屋の写真は翌朝に撮影したもの。

避難小屋には誰もいなかった。窓を開け、床を掃除し、寝床を用意した。この日の夕食はカレーライスとキュウリの漬物にした。

食後にコーヒーを飲みながら菓子を食べた。

17時頃に2人の若者が入ってきた。これからチブリ尾根を下るという。若くて元気があるのが羨ましかった。

白山テント泊お花見ハイキング その⑪ チブリ尾根(最終回) に続く。

ところが、ヒルバオ雪渓の雪の多さと、その先のお花松原付近にも雪が残っているようなので、引き返すことにした(その⑨参照)。

もともと3日目の計画に多少の不安があった。早朝南竜を出発し、別山を経由し市ノ瀬まで下る計画だが、夜露に濡れたテントは重さを増すし、暑さに備えて水も多く持たなければならない。天候や疲労の状況次第で、砂防新道を下ることも視野に入れていた。

お花松原に行かずに、ここで引き返すと南竜に10時半に戻れる。遅くとも午前中に南竜を出発すれば、ゆっくり歩いても5時までにはチブリ尾根避難小屋に着く。そうすれば3日目が楽だ。決断は早かった。

そう決まると、お腹が空いてきた。剣ヶ峰と御前峰を正面に観ながら、朝用意してきた山菜五目ご飯に塩昆布を加え、熱いお茶を掛けて食事とした。まだ8時10分だった。

結局、2日目の行程は次のようになった。

■2日目(7月24日、快晴のち曇り) コースタイム9時間35分。

南竜ヶ馬場野営場→(南竜道)→エコーライン分岐→(エコーライン)→エコーライン分岐(砂防新道合流点)→白山室堂→御前峰→お池めぐり分岐→大汝峰下の分岐→(中宮道、途中まで)→大汝峰下の分岐→お池めぐり分岐→白山室堂→エコーライン分岐(砂防新道合流点)→(エコーライン)→エコーライン分岐→(南竜道)→南竜ヶ馬場野営場→(油坂)→油坂の頭→(石徹白道)→御舎利山分岐→別山→御舎利山分岐→チブリ尾根避難小屋(泊)

(赤字部分が今日ご覧いただく範囲。)

地図はハイキングマップ(白山ベストガイドから引用)と、YAMAPの歩跡(2日目途中から3日目終了まで)を載せてご覧いただきたい。

それでは南竜へ戻るまでに撮った写真から、抜粋して様子をご覧いただこう。

先ずはオンタデ(タデ科オンタデ属)の雄株と雌株。オンタデは風衝地、砂礫地、岩礫地、火山の荒地などの他の生物が生育しにくい場所に真っ先に生育し始めるパイオニア植物だ。

チングルマ(バラ科ダイコンソウ属)の群落。

ミヤマキンバイ(バラ科キジムシロ属)の群落。

左はヒルバオ雪渓の上部と大汝峰。右は御前峰の巻き道から室堂を見下ろす。見えている雪渓は水屋尻雪渓。

左の鳥はイワヒバリのように見えた。イワヒバリはあまり人を恐れない。右はハナニガナ(サクラソウ科サクラソウ属)で、舌状花が11枚あった。いずれもエコーラインで撮影した。

エコーラインを歩くと、南竜(写真の左の端)から別山までを一望できた。南竜から別山までのコースタイムは2時間半だ。

9時52分、南竜に到着。ハクサンコザクラ(サクラソウ科サクラソウ属)の群生が迎えてくれた。

軽く腹ごしらえを済ませ、テントを撤収する。テントはよく乾いていたので撤収が楽だった。

周囲のキャンパーも撤収作業をしていた。この時間からテントを持って別山へ向かうのは、私だけだろうと思った。

10時52分、南竜ヶ馬場野営場を出発。南竜庭園を経由して別山へ向かう。

左の写真は、南龍山荘からの道と野営場からの道との合流点だ(地図参照)。正面左がエコーライン、右の谷がトンビ岩コースになる。

右の写真は、南竜庭園の様子だが、期待したほどお花が見られなかった。

イワイチョウ(ミツガシワ科イワイチョウ属)が僅かに咲いていた。周辺のチングルマはお花が終わっていた。

南竜庭園を過ぎると、一旦赤沢を越えるため高度を下げる。そして赤沢から油坂の頭まで、一気に240mを登るこの日いちばんの急登だ。5年前に登ったときも辛かったのを思い出した。

そうはいってもエコーラインと比べてみると標高差に大差はない。ゆっくり登ることにしよう。

マルバダケブキ(キク科メタカラコウ属)が現れた。夏から初秋に掛けて石徹白道で多く見られる花だ。

カラマツソウ(キンポウゲ科カラマツソウ属)。白山にはミヤマカラマツ、カラマツソウ、モミジカラマツのいずれも見られる。

ちなみに、ミヤマカラマツはカラマツソウより標高が低いところで見られる。

石ゴロゴロの急登が続く。

登山者とすれ違う都度、振り返って御前峰を撮影した。

12時7分、ようやく油坂の頭(標高2256m)に到着した。ここからは石川・岐阜の県境を歩く。この尾根の南に降った雨は岐阜県側に流れ、庄川を経て富山湾に注ぐ。

南側の斜面にはお花畑が広がっている。ゼンテイカ、イブキトラノオ、ハクサンフウロ、シモツケソウが確認できた。

登山道のすぐ脇にも咲いている。天空の散歩道だ。

ハクサンチドリ(ラン科ハクサンチドリ属)が現れた。

こちらではアカモノ(ツツジ科シラタマノキ属)がまだ咲いていた。名前は赤い実から「アカモモ(赤桃)」と呼ばれ、これが訛って付けられたといわれる。

一方、別称のイワハゼ(岩黄櫨)の名の由来は、実が蝋を取るハゼの実に似ていることによる。

天池が近づいてきた。正面に見える山は標高2276mのピークだ。このピークも越えていく。

ピークを登り切ったところで開けたところがあり、ザックを下ろしてコーヒーを淹れて飲んだ。なんとも気持ちが良かった。

お花はエゾシオガマ(ハマウツボ科シオガマギク属)。

タテヤマウツボグサ(シソ科ウツボグサ属)が現れた。観光新道でも見ていたが、花数はこちらの方が多かった。

カライトソウ(バラ科ワレモコウ属)。学名のSanguisorba hakusanensisは、白山に由来している。

クルマユリ(ユリ科ユリ属)。

三方崩山には、30年以上前に積雪期に登ったことがある。雪上にテントを張って泊まったが、夜間岩が崩れ落ちる音が鳴り止まず、怖かったのを覚えている。

振り返って御前峰。

シモツケソウ(バラ科シモツケソウ属)。

再び、御前峰。

登山道の左右に池現れ現れ、付近にミツバオウレン、ハクサンイチゲなどが群生していた。

ミツバオウレン(キンポウゲ科オウレン属)。白山にはミツバノバイカオウレンの方が多く見られ、ミツバオウレンは少ない。

両者は花茎の色を見ると容易に区別できる(ミツバオウレンは緑色、ミツバノバイカオウレンは赤銅色)。

ハクサンイチゲ(キンポウゲ科イチリンソウ属)。今回の白山行では、ここへ来て初めてハクサンイチゲが見られた。

ミヤマキンポウゲ(キンポウゲ科キンポウゲ属)。

ハクサンコザクラ(サクラソウ科サクラソウ属)。

キバナノコマノツメ(スミレ科スミレ属)。

ハクサンフウロ(フウロソウ科フウロソウ属)とヤマハハコ(キク科ヤマハハコ属)。

御舎利山の山頂が近づいてきた。斜面にゼンテイカ(ススキノキ科キスゲ亜科ワスレグサ属)が咲き乱れていた。

エゾシオガマ(ハマウツボ科シオガマギク属)。

ハクサンイチゲ(キンポウゲ科イチリンソウ属)がきれいだ。

ミツバノバイカオウレン(キンポウゲ科オウレン属)。

御舎利山の分岐に着いた。ザックを置いて別山まで往復する。

途中、ハクサンシャクナゲ(ツツジ科ツツジ属)が咲いていた。

14時19分、別山に到着。南竜からここまで、コースタイム2時間半のところを3時間27分掛けて歩き、天空の楽園を満喫した。

別山の社に参拝し山頂に立った。山頂には15分ほど佇んだ。

展望はいまいちだったが、御前峰の方角はよく見えていた。御前峰(標高2702m)、大汝峰(同2684m)、七倉山(同2657m)、四塚山(同2519m)が並んで見える。同じ日に御前峰と別山に登ったのは初めてだった。どうせなら大汝峰にも登れば良かったと思った。

※御前峰、大汝峰、別山を白山三山という。

14時46分、御舎利山の分岐まで戻ってザックを担いだ。後はチブリ尾根避難小屋まで2.2kmを下るのみだ。

真下に避難小屋が見えていた。近そうに見えてもなかなか着かなかった。16時9分に避難小屋に到着した。

※避難小屋の写真は翌朝に撮影したもの。

避難小屋には誰もいなかった。窓を開け、床を掃除し、寝床を用意した。この日の夕食はカレーライスとキュウリの漬物にした。

食後にコーヒーを飲みながら菓子を食べた。

17時頃に2人の若者が入ってきた。これからチブリ尾根を下るという。若くて元気があるのが羨ましかった。

白山テント泊お花見ハイキング その⑪ チブリ尾根(最終回) に続く。