「石」の話題の続きです。

「石」とは、米の容積であり、領地の広さでしたね。その他の視点を考えてみましょう。

【 兵 力 】

司馬遼太郎の『関ヶ原』だったかと思いますが、戦国時代の戦闘員の動員能力は、およそ「1万石につき250人」だったと書いてありました。

19万石の石田三成は、250×19=4750。

関ヶ原の戦いでの石田軍は約5000人と言われているので、なるほどという数式です。

しかし、平和な江戸時代になると減ります。

加賀100万石の前田家で1万人といわれているので、せいぜい1%です。

長州藩36万9000石が禁門の変で動員した3000人という数もわかります。

【 財 力 】

江戸中期には、米の仲介業者である札差が武士から買う米の値段は、1石1斗=1両でした。

前に1石=1両と書きましたが、この1斗分が手数料なのでしょうか。

たとえば1万石の領地から得られる年貢米を5000石とすると4500両。今のお金に換算すると、1両=10万円として、4億5千万円です。

ここから諸経費を引いて、1%の動員兵力100人で割ると…。

苦しい生活であったことが予想されます。

ところで、紀伊国屋文左衛門が江戸城をも焼いた明暦の大火の時に、木曽の材木を買占めて一気におよそ百万両を手にしました。なんと1千億円です。

先ほどの計算式に当てはめると、222万石の大名に匹敵します。

【 家 格 】

大名家には家格があります。

石高、官位、徳川家との関係などを総合して決まります。外様は、石高と家格が比例していたと言ってもよいでしょう。

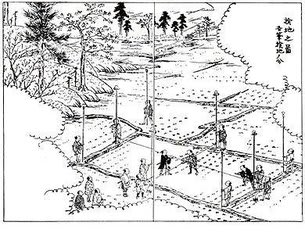

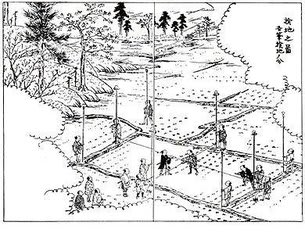

石高の評価は、秀吉時代の「太閤検地」(写真)が基本となっています。

薩摩藩は、実際に米は30万石足らずしか獲れなかったのですが、太閤検地で60万石以上とされ、江戸幕府からは77万石と評価されてしまいます。

江戸幕府は、この石高で労役(御手伝普請)を割り当てるので、薩摩藩は大きな負担を強いられたわけです。

一方、他のほとんどの藩では、公の石高の評定(表高)よりも、実高の方が何割も高いというのが普通でした。

秀吉の頃に比べて、米の生産性が高まったためです。

薩摩藩がなぜこれだけ高い評価を得たのか疑問ですが、米以外の収入もすでに織り込んでいたようです。

水戸藩も、薩摩藩同様、実高は表高を下回っていました。これは、徳川御三家の一つとして見栄を張ったためのようです。

ちなみに、尾張藩は表高55万石に対し実高は80万石超だったようです。

詳しくは、http://homepage3.nifty.com/ksatake/index.htmlhttp://homepage3.nifty.com/ksatake/index.html をご覧ください。

「石」とは、米の容積、領地の広さであり、兵力・財力・家格を表す、広義の概念なのです。

「○○石」の意味がわかりましたか?

「石」とは、米の容積であり、領地の広さでしたね。その他の視点を考えてみましょう。

【 兵 力 】

司馬遼太郎の『関ヶ原』だったかと思いますが、戦国時代の戦闘員の動員能力は、およそ「1万石につき250人」だったと書いてありました。

19万石の石田三成は、250×19=4750。

関ヶ原の戦いでの石田軍は約5000人と言われているので、なるほどという数式です。

しかし、平和な江戸時代になると減ります。

加賀100万石の前田家で1万人といわれているので、せいぜい1%です。

長州藩36万9000石が禁門の変で動員した3000人という数もわかります。

【 財 力 】

江戸中期には、米の仲介業者である札差が武士から買う米の値段は、1石1斗=1両でした。

前に1石=1両と書きましたが、この1斗分が手数料なのでしょうか。

たとえば1万石の領地から得られる年貢米を5000石とすると4500両。今のお金に換算すると、1両=10万円として、4億5千万円です。

ここから諸経費を引いて、1%の動員兵力100人で割ると…。

苦しい生活であったことが予想されます。

ところで、紀伊国屋文左衛門が江戸城をも焼いた明暦の大火の時に、木曽の材木を買占めて一気におよそ百万両を手にしました。なんと1千億円です。

先ほどの計算式に当てはめると、222万石の大名に匹敵します。

【 家 格 】

大名家には家格があります。

石高、官位、徳川家との関係などを総合して決まります。外様は、石高と家格が比例していたと言ってもよいでしょう。

石高の評価は、秀吉時代の「太閤検地」(写真)が基本となっています。

薩摩藩は、実際に米は30万石足らずしか獲れなかったのですが、太閤検地で60万石以上とされ、江戸幕府からは77万石と評価されてしまいます。

江戸幕府は、この石高で労役(御手伝普請)を割り当てるので、薩摩藩は大きな負担を強いられたわけです。

一方、他のほとんどの藩では、公の石高の評定(表高)よりも、実高の方が何割も高いというのが普通でした。

秀吉の頃に比べて、米の生産性が高まったためです。

薩摩藩がなぜこれだけ高い評価を得たのか疑問ですが、米以外の収入もすでに織り込んでいたようです。

水戸藩も、薩摩藩同様、実高は表高を下回っていました。これは、徳川御三家の一つとして見栄を張ったためのようです。

ちなみに、尾張藩は表高55万石に対し実高は80万石超だったようです。

詳しくは、http://homepage3.nifty.com/ksatake/index.htmlhttp://homepage3.nifty.com/ksatake/index.html をご覧ください。

「石」とは、米の容積、領地の広さであり、兵力・財力・家格を表す、広義の概念なのです。

「○○石」の意味がわかりましたか?