NHKハートネットより発達性協調運動障害(DCD =Developmental Coordination Disorder)を紹介します。

聞き慣れない障害ですが、例えば大人でもスキップができない、自転車に乗れない、そのような人はこの障害の可能性があります。

4回シリーズです。

ここから https://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/3400/250832.html

DCDの頻度は6~10%と高く、小学校の30人学級ならクラスに2、3人はいる計算になります。注意欠如・多動性障害(AD/HD)の約30~50%、限局性学習障害(LD)の子どもの約50%に見られ、自閉症スペクトラム障害(ASD)と併存することも多くあります。そして、この障害は大人になっても、50~70%と高い頻度で残存するとされています。

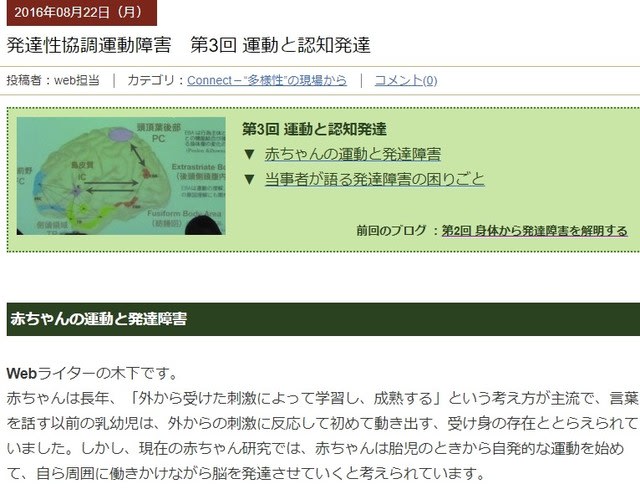

ここから https://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/3400/250838.html

2005年に施行された発達障害者支援法では、発達障害を以下のように定義しています。

「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その障害が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」

この法律の条文には「発達性協調運動障害(DCD)」という言葉はありません。しかし、「その他これに類する脳機能の障害」という表現があり、「政令」には、「言語の障害、協調運動の障害、その他厚生労働省令で定める障害」という記載があります。発達性協調運動障害も発達障害の一種として、法的に支援対象として位置づけられていることがわかります。

「自閉症スペクトラム障害(ASD)」:「社会コミュニケーションの障害」「対人的な想像力の欠如」「特定のものや動作へのこだわり」などの特徴があります。知的な障害や言葉の遅れをともなう場合とともなわない場合があります。

「注意欠如・多動性障害(AD/HD)」:「不注意」「衝動性」「多動」などの自己抑制の障害です。自己抑制がうまくできない背景には、脳の実行機能(課題や活動を遂行するために、計画したり、目的を意識したりする脳の働き)や報酬系が十分に働いていないことがあると考えられています。

「限局性学習障害(LD)」:「読む」「書く」「計算する」の3つの学習に関して、その習得に著しい困難があり、努力してもなかなか成果が上がらないという特性をもっています。LDの中核を成しているのは、「読む」ことへの困難がある障害(読字障害=ディスレクシア)だと考えられています。

ここから https://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/3400/250852.html

ここから https://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/3400/250854.html

聞き慣れない障害ですが、例えば大人でもスキップができない、自転車に乗れない、そのような人はこの障害の可能性があります。

4回シリーズです。

ここから https://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/3400/250832.html

DCDの頻度は6~10%と高く、小学校の30人学級ならクラスに2、3人はいる計算になります。注意欠如・多動性障害(AD/HD)の約30~50%、限局性学習障害(LD)の子どもの約50%に見られ、自閉症スペクトラム障害(ASD)と併存することも多くあります。そして、この障害は大人になっても、50~70%と高い頻度で残存するとされています。

ここから https://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/3400/250838.html

2005年に施行された発達障害者支援法では、発達障害を以下のように定義しています。

「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害、その他これに類する脳機能の障害であって、その障害が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるものをいう」

この法律の条文には「発達性協調運動障害(DCD)」という言葉はありません。しかし、「その他これに類する脳機能の障害」という表現があり、「政令」には、「言語の障害、協調運動の障害、その他厚生労働省令で定める障害」という記載があります。発達性協調運動障害も発達障害の一種として、法的に支援対象として位置づけられていることがわかります。

「自閉症スペクトラム障害(ASD)」:「社会コミュニケーションの障害」「対人的な想像力の欠如」「特定のものや動作へのこだわり」などの特徴があります。知的な障害や言葉の遅れをともなう場合とともなわない場合があります。

「注意欠如・多動性障害(AD/HD)」:「不注意」「衝動性」「多動」などの自己抑制の障害です。自己抑制がうまくできない背景には、脳の実行機能(課題や活動を遂行するために、計画したり、目的を意識したりする脳の働き)や報酬系が十分に働いていないことがあると考えられています。

「限局性学習障害(LD)」:「読む」「書く」「計算する」の3つの学習に関して、その習得に著しい困難があり、努力してもなかなか成果が上がらないという特性をもっています。LDの中核を成しているのは、「読む」ことへの困難がある障害(読字障害=ディスレクシア)だと考えられています。

ここから https://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/3400/250852.html

ここから https://www.nhk.or.jp/hearttv-blog/3400/250854.html