以前書いたMFAジャパンのメディック・ファースト・エイド(応急手当)の講習では、まず急病の人や事故現場に近づく場合の重要項目から身につけていくのですが、そのなかに「PROTECT SELF & PATIENT」(自分と患者を守る)が挙げられています。

何かというと、バリア=保護具を使用することによって、それ以上の危険を予防するというもの。なので、教材の中にはマウス・ツゥ・マウス用のバリアと医療用ゴム手袋が入っていました。

マウス・ツゥ・マウス用のバリアというのは、人工呼吸の際に使う逆流防止弁付きの器具で、これがあれば直接患者の口に口を付けずに息を吹き込むことができます。見ず知らずの人の口に直接口をと付けるというのは、緊急時とはいえ、やっぱり躊躇するものだもの。もし持っていない場合は、ガーゼやハンカチを代用することも可能ですが、この人工呼吸用補助具「レサコ」は、楽天ショップなどで1個380円くらいで手に入ります。ハンカチより安いんじゃない?

もうひとつ大事なバリアはゴム手袋。人工呼吸用補助具ならすぐに納得できると思うけど、ゴム手袋?って感じでしょ。私も最初は「大仰だなあ」と思いました。でもMFAジャパンでは、応急手当中と事後の感染予防措置を徹底して教えるんですね。すべての患者がHIV、肝炎、その他の血液媒体病原体の持ち主であることを仮定して接しなさいという。

人工呼吸器用バリアなら実感として分るけど、ゴム手袋は何となく実感できませんよね。が、しかし! 先日起きた秋葉原通り魔事件で、実際に被害者の中にB型肝炎の方がいて、事後、処置に当たった人たちへの注意報道を聞き、「ああ、やっぱりこういうことがあるんだ!」と、その重要性が現実味を帯びて迫り、深く納得しました。

緊急の現場で、手際よくバリア類をカバンから出して身に着けることは、なかなか容易なことじゃないけど、自分だけでなく、自分が接するほかの患者、自分の家族も守るということを考えれば、バリア類の装着は重要なことですね。ゴム手袋がなかったら、ビニール袋やレジ袋でもいいから代用しなさいと言われましたよ。バリアを外す際の方法も徹底して教えられましたもの。ホント、重要なことだったんだなあ。

で、カバンに放り込んだままになっていた自分のバリア類(レサコとゴム手袋が入っている)ポーチを確認したら、ゴム手袋は経年変化でくっついておりました。いざというときに役に立たないと困るので、新しいものに交換しておかなくちゃね。

見ているほうがくたびれるよ、ブナ…

ゲラゲラ笑っていたら、パッと起きて、リビングの床にドタリ

うちでは「降りて」と言われて降りてくれたら、ソファーに乗るのもベッドに上がって寝るのもOK。「あっちへ行ってて」「どいて」と言われて、そうしてくれれば、どこの部屋に入ることも許しています。

おねむのクリ

しつけの本には「ソファーにあげない。一緒に寝ない」ということを重視しているものもあります。衛生的な側面からのアドバイスなら分りますが、うちは大きな犬小屋に住んでいるようなものだし、その辺はまっ、いっか。

また、ソファーにあげたり一緒に寝ることで、犬がアルファ化するようになるので避けるといった指導も見受けますが、うちではそのようなことはないので、というより、うちの犬たちは私を「ホントに怒らせたら怖い人」と思っているみたい

。「飴とムチ」といったところでしょうかね。

。「飴とムチ」といったところでしょうかね。

私がブログを作ろうと思ったのは、犬たちの足跡を写真とともに残しておけるから。三日坊主だし、写真の整理などまめにできない私でも、これなら続けられるのでは…と。今のところ、何とかネ。

「モナリザの微笑」みならぬ「クリの微笑み」

今日はぬかるんでいるかも…と思って行かなかったけれど、近くには、太田道灌が築城した城山城の城址があり、アップダウンのある森に散策路が敷かれた公園になっています。

こんもりした森が城山城址公園

坂の登り降りも、ゆっくり歩かせるなら老犬の体力維持にはよかろうと思うので、次回はそこへ。ヤブ蚊と闘いながら…。

あっ、そうだ。6月分のフィラリアの薬、買いに行かなくちゃ!

私の中では(大型犬に限ってですが)、10歳をボーダーラインと考え、それを過ぎてくれさえしたら、頑張ってくれると漫然と思ってきました。それは10歳で逝ってしまった知人のレトリバーの話を、数多く聞いてきたからで、知らず知らずに10歳イコール、それこそ厄年といった感覚で捉えていたんですね。

ですが、先日会ったボストンテリアの飼い主さんが言うに、ボストンの寿命は一般的には平均10歳といわれているのこと。出産もほとんどが帝王切開だし、ほかの小型犬に比べると長命な犬種ではないというのでした。犬種によって特有の病気もあるし、寿命説もさまざまあって然るべきでした。

一般にいわれている厄年や寿命も、後ろ向きに考えず、高齢犬の生活を見直す節目の年で、健康により配慮をしてあげる機会だと考えれば、心構えもできるし、きっといざというときの対処も的確にできるようになるのでしょう。う~ん、ぜひ、そうなりたいものだ!

かつてEMPジャパン(現・MFAジャパン)のMFA(メディック・ファースト・エイド)のインストラクターをしていたことがあります。カヌーを趣味でやっていたことに加え、カヌーの専門誌を制作していたことから、全国の川や海、湖(海外の水辺も)を取材して回わることが頻繁にありました。月のうち半分を水の上で過ごすようなことも少なくなかった。犬が3頭に増える前のことですが。

カヌーをやる場所は人里離れた場所で、万が一、救急搬送が必要な仲間や、そういったほかのカヌーイスト、カヤッカーに遭遇した際、救急車が到着するまでの間、やれることをやっておきたいという思いからMFAを学び、そうした状況に対応できるカヌーイスト、カヤッカーが一人でも増えてもらいたいという気持ちで、インストラクター資格を取得したのでした。そんな現場に行くことが年中でしたから。

実際に大切な恩師や友人・知人を川や海で亡くしているので、その思いが強かったんですね。インストラクターとしてのキャリアは短いのですが、応急手当のトレーニングを受けたことは大きいと思っています。

MFAはアメリカで25年以上も前に誕生した、一般市民レベルの応急救護の手当の訓練プログラムで、講習プログラムも大変優れたものでした。ただ単に手当のテクニックを練習させるだけでなく、救助前の安全確認や感染予防から手当後の心のケアまで、救助される側だけでなく救助する側の安全やメンタルな面までカバーしているし、繰り返し繰り返し内容を復習するような実践的プログラムによって、自然と体が動くようになる。

市町村の消防署で行なわれている救命救急の講習に比べると、受講料は確かに高いのですが、単に知識の習得では終わらない。どんな状況かを見極め、バイタルサインの確認をする。出血はないか、ショック状況に陥っていないか、呼吸はあるか、なければ人工呼吸。脈はあるか、なければ心臓マッサージなどなど、それが順を追って自然にできるようになるのですから、本当に画期的なプログラムだと思っています。

MFAジャパンのHP:http://www.mfa-japan.com/index.html

MFA講習を受けると、巷で具合が悪そうにしている人にも、ためらいなく声をかけてあげられるようになるんですね。「どうしました? 何か手助けできますか?」といった具合に。仲間の中には、実際にCPR(心肺蘇生法)を施したとか、溺れた人に水を吐かせたなどという人もいます。

なぜ急に応急手当のことを思い出したかというと、今日秋葉原で、またしても理不尽な通り魔殺人事件が起こり、ニュース映像のあちこちで、救急隊によるCPRを見たからです。四川大地震の際もあちこちで懸命にCPRが行なわれていました。

CPRは肋骨を折る危険があるけれど、それでも続ける必要があると習いました。なぜなら、折れた肋骨は生きていれば治る(元に戻る)けれど、失われた命は戻ることがないから。肋骨が折れたとしても、それは助かることを前提とした善意の処置なのです。

なぜこうも、いともたやすく人の命が奪われるのか。なぜ人を殺したくなるのか。自暴自棄になって人をあやめる人が多い現状をどう捉えていいのか、分りませんね。

今日のドッグマッサージセラピスト講習のメインは、受講生が2人、ないし3人ひと組になって、実際にクライアント(犬と飼い主さん)にセッションするというものでした。ほかの受講生が犬に施術を行ない、飼い主さんにお話するのを見ることは、とても勉強になりました。

私のチームは3人で、セッションを行なう相手はドッグマッサージセラピストの方で、ワンチャンはその方の6歳になるコーギー。プロのセラピストの方を相手にセッションを行ない、しかもチームを組んだほか2名の受講生は、私がこれまであまり話したこともない仲間。ううん、難しかったです!

私が自覚している自分の弱点はリードワーク。リードをゆるめずに、ついショックをかけたり、強く引いてしまったりする。脚側歩行やチョークチェーンによるショックなどという方法は極力使わないようにしているのですが、やり甲斐のある我が家のワンたちへの十数年の癖が抜けないんですね。

加えて、ネガティブな言い回しをしてしまうこと。先生にも指摘されましたが、「~しちゃダメだよ」などと犬に話しかけるのはNG。グッドなのは「~しようね」という前向きな言い方。また、施術して何かを感じている犬に対して、それがどんなに困惑した様子に見えても、それは犬が「意識した」こと。「混乱している感じ」という受け取り方、書き方はよろしくないんですね。

私の課題レポートの至る所に散りばめられていた否定的な用語を先生は見逃さず、正してくれました。「おぉぉ、そうであった!」と改めて開眼。

もしかしたら、先生に見透かされちゃっているのかも…。批判的になりがちな私の傾向を、そして、みんなで何かを一緒にすることが苦手だということを…。先生は大学時代、心理学専攻だったしなぁ…。ううむ、ヤバイ。

今日は新たな手技を学ぶでもなく、クライアント・セッションと課題レポートについての先生の考察などが中心だったのですが、クライアント・セッションそのものは別として(?)、セラピスト、アドバイサーとしての先生の極意が学べて、私にはとても面白い内容の授業でした。

気が重かった人前でのクライアント・セッションも終わり、我が家の犬たちにしてあげる課題もさらに納得でき、ホッとするやら、気が抜けたやらで、そそくさと講習会場を後にして、帰宅後は戴き物の新鮮なそら豆を茹で、ビールで乾杯、乾杯、乾杯といっぱい乾杯をして、犬たちとゴロゴロしながらくつろぎました。しばし次回の課題を忘れて…。

一応リードにつなぎ、水辺へと移動。ここへ来るならチェーンカラーにしてくればよかった…。

階段状の岸から一番に飛び込んだのはクリでした。トチだけはのんびり草地をクンクン。まるで放牧された牛のようです。クリ&ブナは嬉しそうに泳いでいましたが、岸辺には緑色の藻がびっしり。

だんだん暑くなってきたので、トチも水に足をつけていましたが、どんどん深いほうへ行き、もし溺れでもしたらどうしようと、見ている私は少しドキドキしていました。万が一のときは即座に飛び込んで助けに行くつもりでしたが、このウヨウヨした藻にまみれるのかと思うと少々腰が引けました。

トチはもう自分の体力が落ちていることを自覚しているようでした。そして耳が聞こえないので無理はしないようにしているようで、2~3回イヌかきをする程度の深さの場所でおなかを冷やし、早々に岸に上がって来ました。エライ、エライ。

ひとしきり水遊びをし、それぞれが今朝2度目の排泄物をひり出した後、その持ち重りのするお土産をリュックに入れ、3頭をリードにつないで駐車場に向かっていると、向こうからオフリードの黒犬が3頭走ってくるのが見えました。

少し顔に白髪が見えるフラットコーテッドと黒ラブ2頭。1頭はトチよりはるかに白髪の目立つ顔でしたが、とてもスリムなラブでした。「13歳です」って、トチと一緒だぁ。もう1頭は4カ月の幼犬。ラブの幼犬って、やっぱり可愛い!

トチ&ブナを見て「親子ですか? 立派な体格ですね」とおっしゃる。「立派=おデブ」という図式を頭の中でもみ消しつつ、「もともと体格の大きなラブが好きなんですよ」と答えると、「いいですね。うちのはみな細身で」と素直に返してくれたので、「立派=おデブ」というつもりで言ったわけではないのだなと都合よく解釈し、気持ちよく挨拶をして別れました。これから水場へ行くと言っていたので、あの後あの3頭も思い切り泳いだことでしょう。

午前中、うちでは予定外のシャンプーと相成りました。ああ、腰が痛い…。3頭のシャンプーは腰に堪えます。

キュートなボストンテリア。

お邪魔したお宅のワンコの

写真ではありませんが。

昨日はボストンテリアを5頭も飼っているお宅にお邪魔しました。インターホンと同時に家の中から「ワンワン」が聞こえ、開かれた玄関ドアからワラワラ飛びだしてきた小さな塊たち。

飼い主さんはボストンのブリーダーと言ってもいいかもしれません。トリマーでもあり、ドッグショーにも自分のワンたちを出場させています。

あと1カ月で9歳になる音くんはトレーニングチャンピオンという輝かしい経歴をもち、フリスビーの大会でもブイブイ言わせたツワモノ。今はリタイヤしましたが、子孫もしっかり残し、その孫に当たる7か月のクルミちゃんは、アメリカのドッグショーに出場するために、現在先輩ブリーダーのところで調整中だそうです。

姿勢を正し、美しく見せるための筋肉をどこにつけるか、四肢をしっかり地につける秘訣、健康維持のための生肉の種類などなど、ショードッグを育ててきた経験から語られるさまざまなお話はとても興味深かったです!

犬も多犬種にわたるし、飼い主さんの考え方や犬との暮らし方もそれぞれ。あちらからバランス・ドッグマッサージを望んでお願いしに来ているわけではなく、こちらサイドの研修のためにお願いしているので、あまり興味がない、あるいはうちには必要ないという飼い主さんも、中にはいることと思います。それは当然のことです。

バランス・ドッグマッサージでは、1回で変化を望めることもありますが、そうでないこともある。そうでないことのほうが多いくらい。まだ3日間しかスクーリングを受けていない私の技術などたかが知れていて、経験と場数を踏んでいる先生のような見立てや、先生の魔法のような手技による心地よさなど、そう簡単に与えてあげられるわけはない、と端から思っている私は、劇的な変化や結果を求めることなく、まったく無欲で犬たちに接しています。

というより、ほかの犬たちに会えて、触れられることがうれしいんですね。マッサージをされて気持ちよさそうにしているのを見るだけで、幸せになる。そして、飼い主さんが興味を持ってくれそうなお話にさえ持っていければ、それだけで「よし!」という気持ちになるんですね。

そういう意味では、病巣や傷口に触れるとか、犬がイヤがっているのに強引にやり続けるとか、常識的に考えてNGのことさえしなければ、やれることがいくらでもあるというバランス・ドッグマッサージの幅の広さと奥行きの深さを実感します。これは研修する側にとって、とても有難いことです。NGなことさえしなければ、処方がひとつではないことは、ある意味、失敗もないということです。だからこそ、飼い主さんにも安心して薦められるし、受講生の私にとっては、肯定的な気持ちを積み重ねていける、素晴らしい経験だと思っています。

目に見えるような変化や結果ばかりを求めてしまうと、全体のプロセスを楽しむことができなくなり、見つけられるはずの小さな変化を見落としてしまいかねないという気がします。だから、すぐに大きな変化が何も起こらなくても、それはそれ、「まあ、いっか」。いや、何も起こっていないことはないんですね、多分。

だって、それぞれ違う筋肉や骨格に触れたり、自分とは異なる犬との暮らし方に触れさせていただくんだもの。予定したり期待したりしない分、飼い主さんから想定外の勉強をさせてもらったり、犬について予想外の発見ができたりして、けっこう「へえ~」と素直に感心したり、「ウッヒョ~」と喜んだりしています。あとは飼い主さんと心地よい信頼関係をじっくり築いていかれれば、そんな有難いことはない。真剣に結果を出そうと努力しているほかの受講生から見たら、ゆるゆるでノー天気過ぎるかもしれないけど。

私は動物は何でも好きなほうなので、ライオンやサイやキリンや、そんな動物たちにも触ってみたい。ありえないから、それならせめて、ブタや牛、馬でもいい(って、おバカ!)。そんな私にとっては普段は会えないほかのワンたちに触れられることは、この上なく幸せな機会です。もっちろん、うちのワンたちと一緒にいる時間が一番幸せなんだけど!

でも、ホント、課題に協力してくださった飼い主さんと犬たちに「有難う!」って言いたい。イタグレのアンジー、シーズーのクッキー、マル、ボストンテリアの音、ニコ、ほっぺ、ナギ、楽(らく)、そして、それぞれの飼い主さん、時間を取ってくださって、本当に有難うございました。

セラピーとかヒーリング、癒すなどの行為は、多分何か大きな見えざる手によってさせてもらっていることで、させてもらっている側が逆に教えられ、癒されていることだと感じている今日この頃であります。

2000年秋に、日本介助犬アカデミー主催の「介助犬トレーナーを志す人々のために」という講座を受講したことがあります。介助犬トレーナーを目指していたわけではなく、その講座のプログラムに、ノルウェー在住のトレーナーで、「カーミングシグナル」の提唱者であるトゥーリッド・ルーガスさんの「犬のストレス学」の講習が含まれていたからです。

それ以前にルーガスさんが書いた『犬語の世界へようこそ!』という本で、犬が保険として用いるボディランゲージがあることを知り、直接講義を受けてみたかったのです。

カーム(calm)とは、動詞なら「静める、静まる」の意味。カーミングシグナルは気を静める、落ち着けるためのサインなんですね。

顔をそむける、体をそむける、鼻をなめる、伏せる、座る、静止する、おじぎのような姿勢を取る、あくびをする、間に割って入るなどなど、ルーガスさんたちが確認しているものだけでも、28~29のシグナルがあるといいます。

「これらのシグナルは早期に『事が起こること』を防ぐために用いられるものであり、人や犬から威嚇するされることを避けるため、そして不安、恐怖心、及び騒音などの不快な刺激に対する反応を和らげるために活用されたりするのです。犬がストレスや不安を感じたときに自分を落ち着かせるためにも、これを使います。

さらには周囲の者達に安心してもらうため、自分が全く敵意を抱いていないことをわかってもらうためにも、これらのシグナルは活用されているのです。つまり、他の犬や人間と友好的に接するための手段でもあるのです。」(『犬語の世界へようこそ!』より)

ルーガスさんは独特の雰囲気を持った女性でした。ノルウェーの方なのに、ネイティブアメリカンの持つ、威厳のある神々しさのようなものを感じました。講習の日は午前中、彼女から犬のストレスの原因やその見分け方、ストレスへの対応の一助となるカーミングシグナルのお話も聞け、てんかん持ちで過敏症のクリをしつけるにあたり、多いに勉強になったのでした。

犬たちがカーミングシグナルを発している、ルーガスさん監修のビデオも持っていたので、改めて見直しました。ただ、気を落ち着かせようとする犬たちの様子が延々と収録されているので、見ている間にいく度もこちらが寝入ってしまうということもあったけど…。

それからというもの、犬たちをそういった視点で観察していくと、さまざまなシグナルを発信していることに気づき、とても興味深かった。他の犬に対するクリのアプローチの仕方とブナのそれとでは異なっていたし、相手の犬によって近づき方が異なっていたり、攻撃的になるワンコ、中に割って入るワンコ、本当にそれぞれのシグナルで対処しているのが分ります。初めて会ったワンコの横で、私もよくあくびをしたものです。

しっぽを振っているからといって、歓迎しているとは限らないということも、一般には知られていなかったことですね。しっぽの振り方で、その犬の状態も把握できるのですから、カーミングシグナルは知れば知るほど面白いです。

こうして、言葉を用いないコミュニケーションを学んだことは、のちのち乳児期の姪っこを預かったときにも、とても役立ちました。

現在、学んでいるドッグマッサージセラピスト講座でも、もちろんカーミングシグナルについての講義があり、加えて「理性の器」「4F」についても学んだのですから、犬たちを見立てるツールは増えたわけです。道具は確実に利用できてこそ、その力が発揮されるのだし、知識は経験が伴って初めて智慧になるのだから、ちゃんと役立てなくっちゃネ。

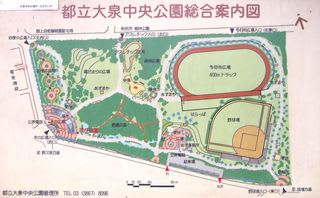

大泉中央公園にて

東京都立大泉中央公園は、和光樹林公園と通りを隔てたすぐ先にある公園です。やはり米軍朝霞キャンプの跡地に造られた公園ですが、おそらく朝霞キャンプが埼玉県和光市・東京都練馬区にかかる場所にあり、その跡地を市民の憩いの場にするということで、それぞれの市町村が同じような公園を造ったのでしょう。

和光樹林公園の駐車場が8:30~なのに対して、大泉中央公園は24時間営業。どんなに朝早くても駐車できるので、今朝は3頭を連れて行ってみました。

開放感のある河川敷のグランドや土手道は、へこんだ気持ちを立て直すときや気力を補充するには最適なのですが、静かに考え事をしたいときは森の中を歩くのがいいんですね。ここのところ森に足が向くのは、自覚はなくても自身が内観を必要としているからかも…。いずれにせよ、樹林を歩くのは気持ちいいですね。

野鳥の森に続く道

水の広場、四季の広場、陽だまりの広場、アスレチック、砂場、野鳥の森、400mトラックのある多目的広場、野球場など、散策やジャギング、ウォーキングにも最適な公園です。駐車場は一か所で、駐車可能台数は樹林公園より少なく70台程度。1時間200円。

まったりモードのトチ。車の荷台にて

仔犬の頃の愛らしさは格別だけど、犬は歳を重ねれば重ねるほど、味わいが深くなり、愛おしいですね。

淡泊で、あまりベタベタされるのが嫌いだったトチ。いつもクレートでくつろいでいたのに、いつの間にかクレートに入らなくなっていました。今思うと、耳が遠くなってきた頃からだったようです。

私が帰宅しても、気づかないことがたびたびありました。また3頭を座らせてビスケットを前に置き、「待て」をさせてから「よし」と言うと、ブナとクリが一瞬で食べるのに、トチだけは私を見上げて待ち続けていることがありました。「よし」と言った私の声が聞こえなかったのでしょう。「ああ、もう聞こえないんだな」。ずっと「待て」をしているトチの姿に、胸が熱くなりました。

トチは以前よりはるかに、私のそばにいることが多くなりました。仕事部屋にもよく来て、そばに寝そべっています。オフリードでグランドで遊ばせているときも、土手道を歩かせているときも、よく私のほうを見るようになりました。私がどうしようとしているのか、またどんなハンドシグナルが出るか、気をつけているんですね。本当に愛おしいと思います。

訓練士さんの中には、コマンドを出す際、声符(言葉による命令)とともに決まった指符(指、あるいは手によるサイン)を併せて教えてくれる人がいますが、私はそれをとてもいいことだと思っていました。耳が聞こえなくなった場合にも、ある程度、指符で意思を伝えられると思っていたからです。うちの犬たちと接する妹にも分かるように、この声符にはこの指符と、表に書いて張り出したりしていました。

犬は老いても、新たなサインを覚えることができますから、試してみるといいと思います。うちではみな、私が言葉にしなくても、手招きだけでこちらに来るし(もちろん、クンクンに夢中とか、好きなことをしているときは、手招きどころか、大声で呼んでも、罵声を浴びせても、すぐに来ないこともあります!)、手のひらを前に押し出せば、制止の合図だということを理解してくれています。耳の聞こえなくなったトチが私のサインに気を配り、積極的にコミュニケーションを取ろうとする姿に、私はいつも励まされています。

うちのわんこトイレのある部屋は、私が「犬部屋」と呼んでいる部屋で、亡くなったワンコやニャンコの祭壇がしつらえてあったり、ビューローや道具入れが置いてある物置的存在の部屋です。数年前まで大型クレートも3つ、置いてありました。

ブナ、クリ用のクレートを畳んでしまった後も、クレート好きなトチのために、1台はずっとたててあったのですが、耳が聞こえなくなってから、私の姿がすぐに確認できる場所にいたがるようになり、逃げ場所として(「耳掃除やるよ~」とか「ツメ切るよ~」とか言うと、それが好きじゃないトチは、そそくさとクレート入りしたものです)、あるいは落ち着く場所として、あんなによく利用していたクレートにほとんど入らなくなってしまったため、畳んでしまいました。

一応、クレートトレーニングはしてきたので、いざ何かあっても入っていられると思い(願い)、今は3つとも畳んでしまいました。けれど、処分するつもりはありません。

少し前、知り合いから、「友人の家で小型犬用のクレート(サークル)が不要なので、欲しがっている人にあげたいと言っているのだけど、だれかいない?」という問い合わせがありました。友人はほとんどクレートには入らないから、始末したいとのことでした。

でも、私は「保管できる場所があるなら、畳んで保管しておいたほうがいいと思うのだけど」と言いました。病後、隔離する必要が出てきたとか、高齢になって徘徊するようになったとか、または災害時に危険にさらされないようにとか、今は不要でも、必要になるときが来ないとも限りません。

サークルにしても、保管できるなら持っていたほうがいい。それこそ老齢性突発性前庭障害になり、バランスよく歩けなくなった場合や、痴呆でぐるぐると回って歩き続けるなどの症状が出た場合、お風呂マットなどをサークルの壁にくくり付け、犬がぶつかっても痛くないようにしてあげておけば、目を離した際にも安心です。

トイレトレーニングも、クレート(ハウス)トレーニングも、人間に都合がよいからというよりは、私は、犬たちがそれに慣れていれば、病気・入院、災害など万が一のときに、少しでもストレスなくそれを受け入れられるのではないかと思って、やってきました。大型犬だからというのでもなく。

クレートやサークルなどの道具は一時的に不要だと思っても、保管できるのであれば保管しておくことを、私はオススメするなぁ。