通称yoーサンこと Counseling Supervisor 米沢豊穂の近況・心境です。

晩稲(おくて)と呼ばれる最後の稲刈りが終わると、北陸路の冬は駆け足で近づいてくる。山々も美しく染められ、人も自然も冬支度に入る。

豊作を寿ぐように虹が美しい。刈り終えた圃場は安らぎの表情を見せる。

早苗が春風にそよぎ、夏の日差しに輝き、そして黄金の波打つ風景がつい昨日のように思われる。

この地で生まれ育まれたコシヒカリは美味しい。越前福井が生んだ秀逸の銘柄。ネーミングの由来は「越の光」である。特に九頭竜川、竹田川の両水系の清流が坂井平野を潤しよいお米を育てる。

画像は我がふるさと福井県坂井市丸岡町。虹の下付近に国道8号、北陸道が走る。画像の手前後方には北陸新幹線工事が急ピッチで進められている。金沢・敦賀間の開通も近い。

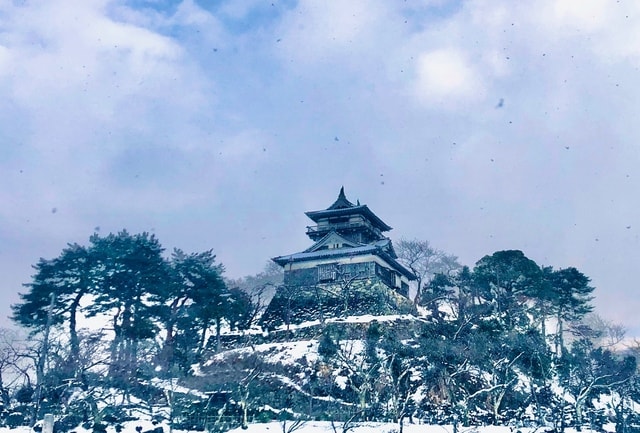

北陸道・丸岡IC を降りるとやがて→の標識が見える。直進すると福井市へ。左折すれば永平寺、右折すると丸岡城を経て芦原温泉方面へ。

いずれへも30分もかからない。丸岡町(お城を中心に)は丁度その中間地点である。近年はコロナ禍で観光の車両も少ないが、以前は春秋のシーズンには大型バスが何台も連なっていた。

コロナが収束して、芦原温泉や永平寺へおいでの節はどうぞお立ちより下さい。私宅もここから丸岡城方向へすぐです。

坂井市は東部の丸岡町の山を源流にもつ竹田川が、西部の三国町の日本海に注ぐまで、とても広い。久々に海に会いたくなって愛車を駆った。下記画像左は三国港付近の河口、右側はまさに Beautiful sunset!だった。 ひとり見入っていた私。

移ろう季(とき)の間(はざま)に。

閑話休題

時は疾風(はやて)のように駆け抜けて行った。地球の回転が3倍速になったのかと思えるほどに11月も慌ただしく過ぎた。

終活が脳裏を過る。想うこと全てをなし終えて還りたいものだ。ひと時の時間も疎かにはしない気持ちでいたいと自らに言い聞かせているこの頃である。

最近 with corona なんて言われる。コロナと共生・共存を意味するそうだが、英語圏では通用しそうにもない和製英語だ。それはともかく、コロナとの共生なんて御免蒙りたいものだ。with her ならgoodだが。

振り返ってみると、私宅(本宅・店舗)の内外の改修工事。所謂リニューアルで(リノベーションとまでは行かないが)工事の職人さんたちが入られると、打ち合わせや何かで結構たいへんなものだ。外壁工事は1個月余、内部は突貫工事で終えたが中の整理・配列等はそうは行かない。慢性的な人手不足の私宅、焦っても仕方がない。常に「今を生きる」私のカウンセリングの根幹でもある。

研修・講演の依頼も相次ぎ、久々に水を得た魚の如くでもあった。これぞ私の identity、yo-サンのyo-サンたる所以でもある。しかし、いずれも私の専門中の専門のカウンセリングや人間関係・コミュニケーションの分野である。まだ、啄木や文学を情熱的に語る機会がないのはチョッピリ寂しい。

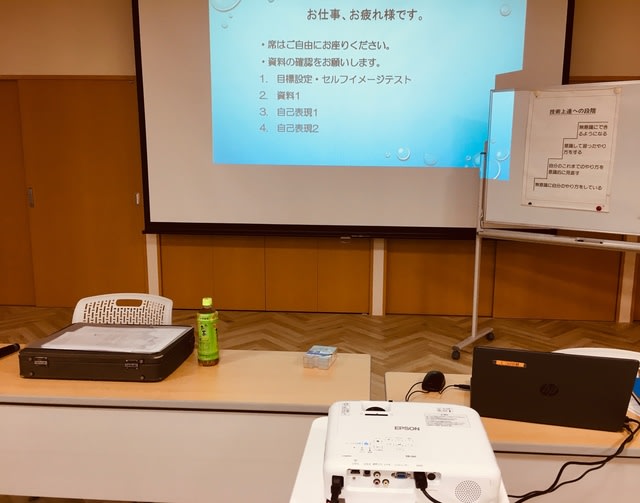

画像は長年に亘りお招き頂いている大手の社会福祉法人さんの新人職員研修である。コロナの中でも一度の中断もなく今年で35年になる。この2年間はオンライン

リモートであったが、今回は3年ぶりに集合研修であった。

勿論、広い会議室で受講の方々互いの距離は十分に取られている。

会場に入ると正面のスクリーンには一際大きな字で「お仕事、お疲れ様です」と映し出されていた。担当して下さる職員さんの温かなお心遣いを感じる。いつも一生懸命にお世話をして下さる。それは、私が40年間提唱し続けているカウンセリングマインドであり、とても嬉しく思うひと時であった。

コロナによる機会減少で発声や声量に不安があったが、スズメ百まで何とやら、無事に務めさせて頂いた。

第2講の「共感的理解」についての講義中で「傾聴」について話している。本来はこちらを最初にするのだが、今回は2回目にもってきた。聴くことは話すことよりずっと難しいからである。

共感的理解や傾聴については拙著「あのの・・・カウンセリングに学ぶ人間関係」に縷々書いているのでお読み頂ければ幸いである。

自己表現については self‐expression であって、決して自己主張 self-assertionではない。

世にあるアサーショントレーニング等とは似ていて非なるもの。私自身、自己主張はあまり好まない。最も大切にしていることは、肯定的自己表現である。

否定形や命令形の言葉はイヤなもの。「よかった」「うれしい」「助かるわ」「楽しい」「素敵だ」等々をたくさん使いたい。「ありがとう」は最高の肯定的自己表現である。

⭐末筆になりましたが、更新なき拙ブログをお訪ね下さったり、ご心配や励ましのメッセージを賜りました方々に心より厚く御礼を申し上げます。

お寄せ頂きましたご質問・ご提言につきましてのお返事は次回にさせて頂きたいと存じています。お陰様で yo-サン元気です。今宵これにて。