ご来訪謝し奉る柿落ち葉

まずは、長らくご無沙汰致しました。

更新無き留守のブログにも拘わりませず、折々にお訪ね下さり、或いはメールやお手紙を下さいました方々には誠に忝く心より厚くお礼申し上げます。

ネット・ブログを通しての、謂わばバーチャルなお付合いなのに、親身にご心配を頂きましたこと痛み入ります。このような機会なればこそ、その方々のお心が偲ばれてあまりあります。

身辺、実に色々なことがあり、まるで地球の回転が3倍位速くなったのかと思うぐらいの日々を送っております。

しかしながら、心は極めて静かな時の流れの中、という不思議な気分を味わっております。終活の旅をひとまず終えた安堵感でもあるのでしょうか。

書きはじめますとキリがありませんので、まずは表題のpetit restart(プチ・再開)って感じで、近況・心境を少しばかり。

白玉の

白玉の歯にしみとほる秋の夜の

酒はしづかに飲むべかりけり (牧水)

今年は旅の年であった。人生のそれと重ね合せながら、春は九州長崎へ。夏は丹後、因幡、出雲へ。そして秋は四国遍路へと。いずれも我が終活の旅路であった。

今宵、独酌しながら、旅のあれこれが脳裡を巡る。

遍路が途中変路になって、懐かしき道を歩き、

山頭火に会い、子規とも語らってきた。

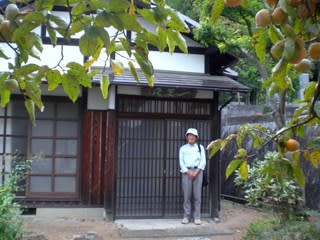

山頭火終焉の一草庵を訪うのは15年ぶり。

たしか、この辺りだが、と近くまで来ながら、

なかなか行きつけなくて、しばし彷徨っていた。

あの時は、松山で2講演、2泊させて頂いた。

一草庵の佇まいは今も変わらず、往年のままであった。

柿の実がたわわに実っていた。山頭火在住の頃にも、

この木があったのだろうか。

変路者は子規堂を訪ねる。

子規の本名は正岡常規で、子規はペンネームである。「子規」とは「不如帰」と同様にホトトギスの異称である。不如帰は鳴いて血を吐くと言われる。口の中が赤いのはそのためだと・・・。結核のため喀血した彼は自分をホトトギスに喩えたのである。

明治33年8月大量の喀血をし、翌々年の35年9月逝去、享年34歳であった。我が敬愛して止まない啄木27歳、清沢満之39歳、そして牧水は43歳で逝った。

明治はもう遥かに遠くなってしまった。

満之は子規に下記のような手紙を送っている。

満之は子規に下記のような手紙を送っている。「病床六尺」を読み次の数言を呈する。第一、かかる場合には、天帝または如来とともにあることを信じて安んずべし。第二、信ずることあたわずば、現在の進行に任ぜよ、痛みをして痛ましめよ、大化のなすがままに任ぜよ。天地万物わが前に出没隠現するに任せよ。第三、号泣せよ、煩悶せよ、困頓せよ、而して死に至らんのみ。小生はかって瀕死の境にあり、右第二の工夫により精神の安静を得たり。これ小生の宗教的救済なり。

前述の私の「静かな時の流れ」は清沢先生の言われる「如来の大命」を信ずるからである。

濁り酒が、そろそろ効いてきたようなので、今宵はこれにて。