こんにちは。ご訪問どうも有難うございます。

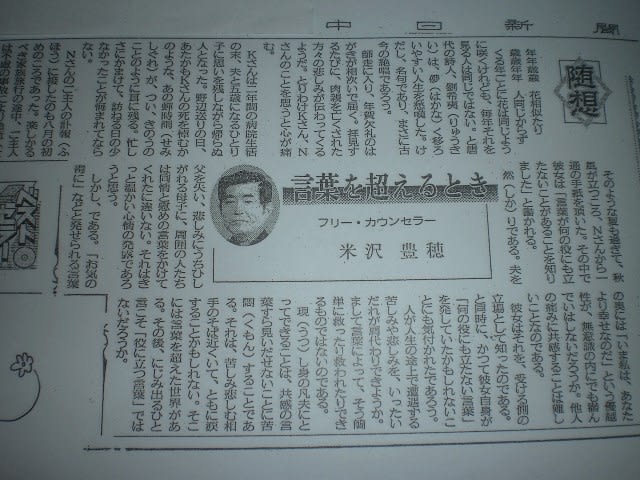

通称yoーサンこと仏教者にして Counseling Supervisor の米沢豊穂です。

いつも交信(心)頂いている、ある方のブログ(昨年12月)に下記のような一節があった。

愛娘に先立たれた人が悲しく私に言われたのです

「生きていてもしょうがない」

咄嗟には言葉もなくて

でも言いました

「生きていてもしょうがない命なんてない」と

でも考えてしまいます

立場が変わったなら私も必死で

「どう生きよう」と問うたでしょう

悲し過ぎますね

人間長く生きて来ると、このような場面に出合うことは少なからずあると思う。全くない方もあるかもしれないが、それは人間関係の深さにもよるものである。

このブログを書かれているFさんは、当然のことながらお目に掛かったことはなく、お写真すら拝見していない。されど私は「文章は人なり」と思っている。Fさんのブログをお訪ねすると、私は必ずバックナンバーを数編は読ませて頂く。

奇を衒った言葉や画像はない。自ら感じられることを淡々と記されたものが多い。しかしそのいずれもが心に響く。それはこの方の感性の然らしむるところだろうと思う。そしてまた互いに「お念仏」に連なることも浅からざるご縁と思う。

もう一度Fさんの文章を読んでみてほしい。

>咄嗟には言葉もなくて でも言いました・・・

でも考えてしまいます 立場が変わったなら私も必死で

「どう生きよう」と問うたでしょう・・・

このところなんです。冒頭の拙エッセイ(ずいぶん以前のものですが)と読み合わせてほしい。

3段目後半にこう書いた。

【人が人生の途上で遭遇する苦しみや悲しみを、いったいだれが肩代わりできようか。まして言葉によって、

そう簡単に救ったり救われたりできるものではないのである。

現身の凡夫にとってできることは、共感の言葉すら見いだせないことに苦悶することである。それは苦し

み悲しむ相手のそば近くいて、共に涙することかもしれない。そこには言葉を超えた世界がある。その後、

にじみ出るひと言こそ「役に立つ言葉」ではないだろうか。】

Fさんが書かれるように「立場が変わったなら私も必死で・・・」。このところです。「もし、私が相手だったら・・・」

と考えるところが「共感」のスタートである。「あたかも、自分のことのように」感じられことが肝要である。

カウンセリングの第一線で、そしてまたカウンセリングスーパーバイザーとして35年余。されど、されども、自らに問うてみて、内心忸怩たる思いの私である。

今年は講演や執筆活動は少なめにして、ささやかでも「グリーフ(悲嘆)ケア(カウンセリング)」の集いを持ちたいと思っている。

つづきはまた。それでは今宵はこれにて。

通称yoーサンこと仏教者にして Counseling Supervisor の米沢豊穂です。

いつも交信(心)頂いている、ある方のブログ(昨年12月)に下記のような一節があった。

愛娘に先立たれた人が悲しく私に言われたのです

「生きていてもしょうがない」

咄嗟には言葉もなくて

でも言いました

「生きていてもしょうがない命なんてない」と

でも考えてしまいます

立場が変わったなら私も必死で

「どう生きよう」と問うたでしょう

悲し過ぎますね

人間長く生きて来ると、このような場面に出合うことは少なからずあると思う。全くない方もあるかもしれないが、それは人間関係の深さにもよるものである。

このブログを書かれているFさんは、当然のことながらお目に掛かったことはなく、お写真すら拝見していない。されど私は「文章は人なり」と思っている。Fさんのブログをお訪ねすると、私は必ずバックナンバーを数編は読ませて頂く。

奇を衒った言葉や画像はない。自ら感じられることを淡々と記されたものが多い。しかしそのいずれもが心に響く。それはこの方の感性の然らしむるところだろうと思う。そしてまた互いに「お念仏」に連なることも浅からざるご縁と思う。

もう一度Fさんの文章を読んでみてほしい。

>咄嗟には言葉もなくて でも言いました・・・

でも考えてしまいます 立場が変わったなら私も必死で

「どう生きよう」と問うたでしょう・・・

このところなんです。冒頭の拙エッセイ(ずいぶん以前のものですが)と読み合わせてほしい。

3段目後半にこう書いた。

【人が人生の途上で遭遇する苦しみや悲しみを、いったいだれが肩代わりできようか。まして言葉によって、

そう簡単に救ったり救われたりできるものではないのである。

現身の凡夫にとってできることは、共感の言葉すら見いだせないことに苦悶することである。それは苦し

み悲しむ相手のそば近くいて、共に涙することかもしれない。そこには言葉を超えた世界がある。その後、

にじみ出るひと言こそ「役に立つ言葉」ではないだろうか。】

Fさんが書かれるように「立場が変わったなら私も必死で・・・」。このところです。「もし、私が相手だったら・・・」

と考えるところが「共感」のスタートである。「あたかも、自分のことのように」感じられことが肝要である。

カウンセリングの第一線で、そしてまたカウンセリングスーパーバイザーとして35年余。されど、されども、自らに問うてみて、内心忸怩たる思いの私である。

今年は講演や執筆活動は少なめにして、ささやかでも「グリーフ(悲嘆)ケア(カウンセリング)」の集いを持ちたいと思っている。

つづきはまた。それでは今宵はこれにて。

一昨年暮れに母が身罷り、昨年は沈痛な正月だった。昨暮れに1周忌を勤めて、何となく気が抜けていたある日のこと。

一昨年暮れに母が身罷り、昨年は沈痛な正月だった。昨暮れに1周忌を勤めて、何となく気が抜けていたある日のこと。 ふつう、このように食べやすい大きさ1個ずつに切れて詰まっている。

ふつう、このように食べやすい大きさ1個ずつに切れて詰まっている。