朝食時に新聞(朝日新聞)を見るのが日課となっています。

試みに我が家は、朝食時のみテレビを点けていません。新聞に専念しています。

先ず、最初に読む記事は「天声人語」です。次は「しつもん!ドラえもん」です。

今日の天声人語に、

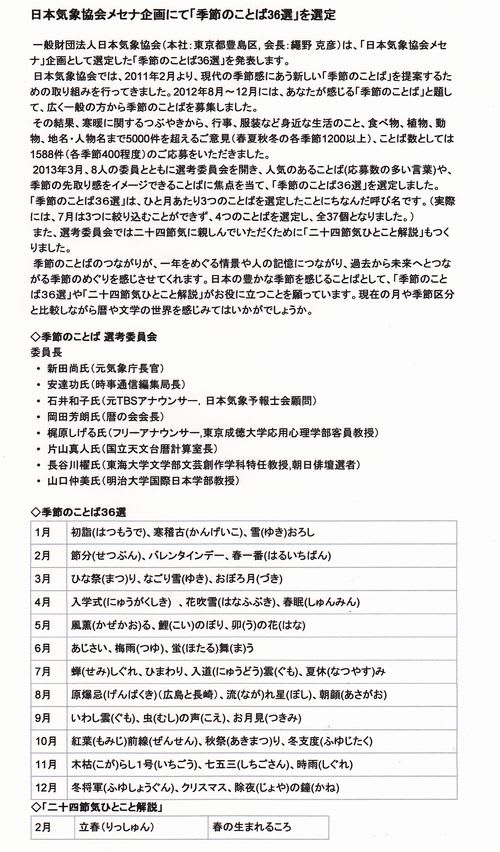

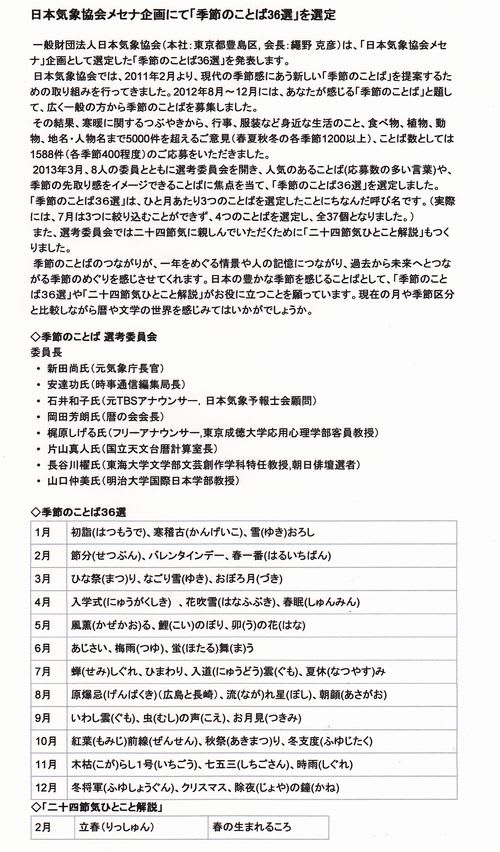

「季節のことば36選」というものを、おととい日本起床協会が発表した。公募で

集まった約1600の言葉から選んだといい、賛否を交えて話題を呼びそうだ。

とありました。

早速、日本気象協会HPにアクセスしたところ、

「季節のことば36選」はひと月あたり3つのことばを選定したことにちなんだ呼び名です。

(実際には、7月は3つに絞り込むことができず、4つのことばを選定し、全37個となりました。)

天文関連のことばは、

3月:おぼろ月

8月:流れ星

9月:お月見

が選定されています。

合わせて「二十四節気ひとこと解説」も発表されています。

●古代中国で考案された季節を表す方式の一つに、二十四節気をさらに約5日ずつの

三つに分けた「七十二候」があります。各七十二候の名称は、気象、動物、植物の

変化を知らせる短文になっています。

古代中国で考案されたものが現代生活の暦としてそのまま使われている二十四節気に

対して、七十二候の名称は何度か変更され、江戸時代に入って渋川春海らの暦学者に

よって、日本の気候風土に合うよう改訂され「本朝七十二候」として「貞亨暦(1684年)」

が作成されました。その後、高井蘭山によって若干の改訂を経て宝暦暦(1755年)、

高橋至時によって寛政歴(1798年)が作成され、明治初年に至ります。

現在では、明治7年(1874年)の「略本歴」に掲載された七十二候が使用されています。

【本日:4月27日を各種の表わし方】

季節:春・晩春

気節:三月中

二十四節気:穀雨(4月20日)・穀物が芽吹くころ

太陽黄経・30度

七十二候:次候(4月25日~29日)

寛政歴:霜下出苗(しもやんでなえいず)

晩春、暖かな日が続いたあと急に気温が低下して降る霜を、「忘れ霜」「分れ霜」

「名残の霜」などと俳句の季語として詠まれている。「八十八夜の分れ霜」といわれ

るように、八十八日目の夜に霜が降り、その後は、降らないとされている。

このことを知っているのか、苗代に顔を出した早苗を見て、畦道の花たちは蕾を開く。

4月の季節のことば

入学式、花吹雪、春眠

さて、この「季節のことば三十六選」は普及するだろうか?