菜の花や月は東に日は西に

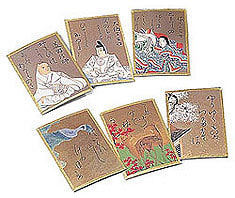

これは有名な蕪村の名句である。この句は単独で詠まれたのではなく、蕪村の詩友と弟子、三人が会した席で発句としてつくれたのである。

その発句に対して蕪村の友人樗良(ちょら)が直ちに応じる。

山もと遠く鷺かすみ行く

このように五・七・五の問いかけに対して、七・七の形で答えるのが連歌・連句の基本である。

蕪村の描いた菜の花畑の夕暮れの風景を、さらに敷衍して、彼方に暮れ残る遠山に鷺が一羽かすみつつ飛んでいく、と受けたのである。

それでは何故近代になってこの連歌・連句の伝統が打ち切られたのか。

それは、明治になって短歌、俳諧の革新を目指した正岡子規が、連歌は文学にあらず、といってその価値を否定し、連歌の冒頭の一句(発句)だけを独立させ、それを俳句としてそこに新しい詩の精神を吹き込もうとしたからである。

では何故子規は連句というものの価値を認めなかったのか。

それは、いくら句を継ぎ足していっても、イメージはバラバラになるだけで、三十六句重ねようと、千句つなげようと、そこには文学作品としてのまとまった詩想は生まれない・・・というのが子規の論拠だった。

これは有名な蕪村の名句である。この句は単独で詠まれたのではなく、蕪村の詩友と弟子、三人が会した席で発句としてつくれたのである。

その発句に対して蕪村の友人樗良(ちょら)が直ちに応じる。

山もと遠く鷺かすみ行く

このように五・七・五の問いかけに対して、七・七の形で答えるのが連歌・連句の基本である。

蕪村の描いた菜の花畑の夕暮れの風景を、さらに敷衍して、彼方に暮れ残る遠山に鷺が一羽かすみつつ飛んでいく、と受けたのである。

それでは何故近代になってこの連歌・連句の伝統が打ち切られたのか。

それは、明治になって短歌、俳諧の革新を目指した正岡子規が、連歌は文学にあらず、といってその価値を否定し、連歌の冒頭の一句(発句)だけを独立させ、それを俳句としてそこに新しい詩の精神を吹き込もうとしたからである。

では何故子規は連句というものの価値を認めなかったのか。

それは、いくら句を継ぎ足していっても、イメージはバラバラになるだけで、三十六句重ねようと、千句つなげようと、そこには文学作品としてのまとまった詩想は生まれない・・・というのが子規の論拠だった。

ご存知じ「梅は咲いたか桜はまだかいな」で有名なMetisです。なんと受験生の神様、菅原道真公の末裔だそうで、彼女の歌を聴けば合格間違いなしですね。

ご存知じ「梅は咲いたか桜はまだかいな」で有名なMetisです。なんと受験生の神様、菅原道真公の末裔だそうで、彼女の歌を聴けば合格間違いなしですね。