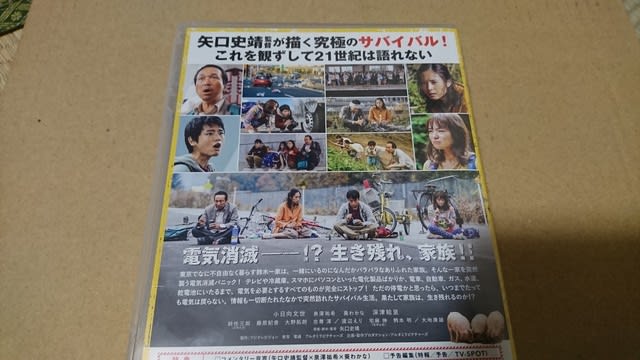

DVDでサバイバルファミリーを観た。

ある日突然、全ての電気が消滅した。

スマホ、パソコン以外にも、電車や

自動車、ガス、水道、乾電池、ありとあらゆる

ライフラインがストップしたのだ。

小日向文世が世帯主で、奥さんは深津絵里、

長男にひょっ子に出た泉澤祐希、長女は、わろてんかの

葵わかな、彼ら家族は、生き残るために

鹿児島に向かう。

この映画を観て、普段の我々の当たり前の日常が、

とてもかけがえのない有難いものに思えた。

私ならまず食料探し。

川に魚キラーを仕掛け、魚を捕らえる。

野草は豆科の物や菊科の植物を探す。また

蕗(フキノトウ)、タンポポ、車前草、クローバー

ヒョウ、ヨモギ、セリなど道端にある雑草は

結構食べられる。

鳥猟や小動物なら罠で捕まえる。

もっと身近なところでは、ジョロウ蜘蛛などや

昆虫の幼虫、ザリガニや蜂の子やイナゴ。

ビバークや住まいを作るのは苦手なので

極力自宅を拠点にしてあまり移動はしない。

この作品では、頼りない主人が極限の状態で

模索しながらも力を付けていく。

家族の団結力も生まれるし、それぞれが逞しくなっていく。

こうでなくては駄目なんだ。

パソコンオタクの長男は・・・

化粧に振り回されていた長女は・・・

皆さんも観てほしい!

ある日突然、全ての電気が消滅した。

スマホ、パソコン以外にも、電車や

自動車、ガス、水道、乾電池、ありとあらゆる

ライフラインがストップしたのだ。

小日向文世が世帯主で、奥さんは深津絵里、

長男にひょっ子に出た泉澤祐希、長女は、わろてんかの

葵わかな、彼ら家族は、生き残るために

鹿児島に向かう。

この映画を観て、普段の我々の当たり前の日常が、

とてもかけがえのない有難いものに思えた。

私ならまず食料探し。

川に魚キラーを仕掛け、魚を捕らえる。

野草は豆科の物や菊科の植物を探す。また

蕗(フキノトウ)、タンポポ、車前草、クローバー

ヒョウ、ヨモギ、セリなど道端にある雑草は

結構食べられる。

鳥猟や小動物なら罠で捕まえる。

もっと身近なところでは、ジョロウ蜘蛛などや

昆虫の幼虫、ザリガニや蜂の子やイナゴ。

ビバークや住まいを作るのは苦手なので

極力自宅を拠点にしてあまり移動はしない。

この作品では、頼りない主人が極限の状態で

模索しながらも力を付けていく。

家族の団結力も生まれるし、それぞれが逞しくなっていく。

こうでなくては駄目なんだ。

パソコンオタクの長男は・・・

化粧に振り回されていた長女は・・・

皆さんも観てほしい!