1月27日、HL-79E の整備作業を開始しましたが今日は第二弾です。

動画のファーストカットはこれです。

前回は私自身が顔出しで挨拶をしましたが爺の顔なんて楽しくないのでこれにしました。

工房のアイドル Juliette です。一瞬瞬きをします。

レンズは作業の邪魔になるので取り外し。

自作のキャップをかぶせて撮像管を保護。

この側板をこれから外します。

ビスを緩める様子。

外します。

反対側も同様のカットを撮ってあります。

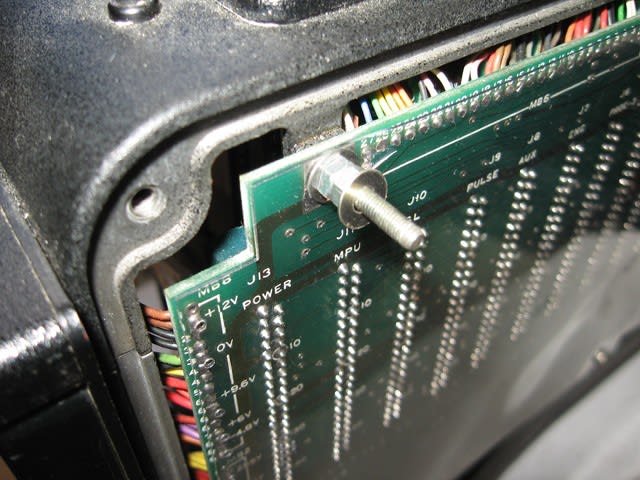

マザーボード上にある電圧のチェック端子部を説明。

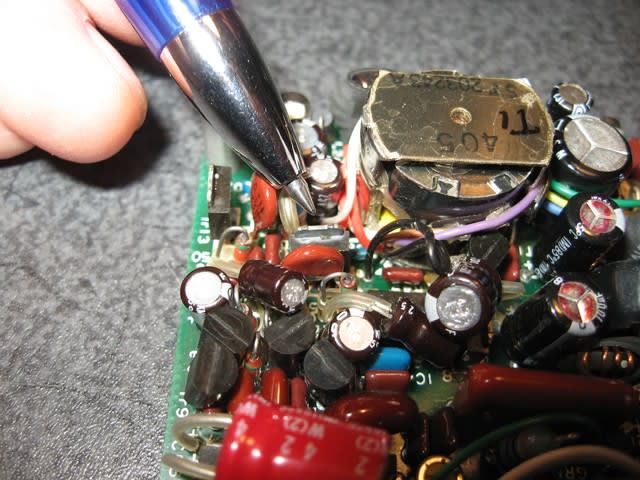

自作のプローブ。電圧チェックで使います。

このアクリル板で作ったカバーも説明。

マザーボード裏の透明カバーを外すカットです。

ここで邪魔な VF を外します。

M3 の支柱です。これをマザーボード取り付け部のねじ穴に入れます。

アクリルのカバーは支柱を使ってこうして取り付けます。

自作のプローブとアクリルカバーはこうして使います。電圧測定の際手で押さえる必要がありません。

デジタルテスターの出番。COM はボディアースです。

やっと作業本番です。ここから開始。

POWER ユニットの +9.6V の確認と調整作業の様子です。

電圧の確認は 6 項目です。それぞれ現状の値を見て必要に応じて調整する様子を撮影。

以下省略しますがラストは再び Juliette で。後ろの本棚に意味があります。

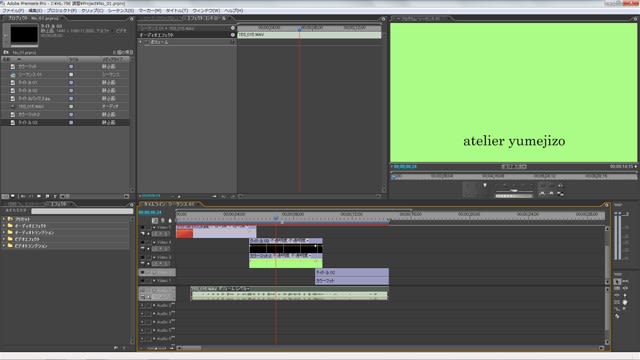

短い動画ですが撮影、キャプチャ、編集、追加撮影、語りの録音、書き出しとエンコードまで、

大変な作業です。

始めたのはいいけどいつまで続きますことやら。