HL-79E の調整準備は進んでいます。(いつまでやってる!)

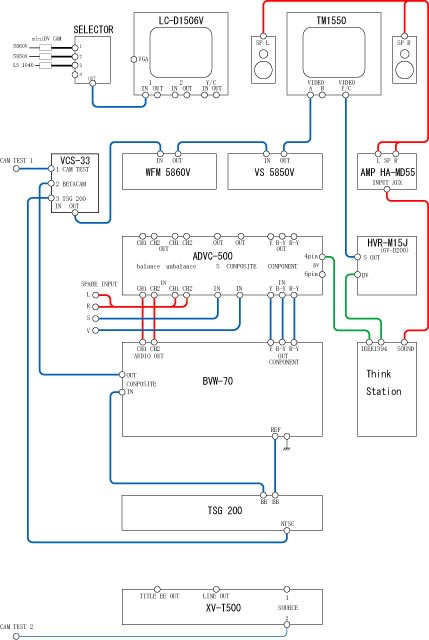

HDVC-500 のコンポジット入力にフリーのケーブルを繋ぐ必要があったのを忘れていました。

重いラックを引き出して BNC ケーブルを挿しました。終端抵抗は不要?

それにしてもラックの裏は蜘蛛の巣状態です。

長い BNC ケーブルは気休めですが8の字巻きにしています。

これでいつでもコンポジット信号が使えます。Premiere Pro 2.0 でキャプチャも出来るはずです。

HL-79E を棚から降ろしてテストです。VIDEO 端子に繋いで

ADVC-500 を設定します。AUDIO 系は無視。

外部で何かする度に ANALOG→DV と DV→ANALOG が勝手に切り替わるので要注意。

Premiere でキャプチャウインドウを出してみました。何も問題はありません。

これ、OS の "Print Screen " ではキャプチャ画面の映像が記録されないのでコンデジで。

ここで前から気になっていることを確認しました。

HL-79E の "VIDEO" と "MON" の両方から信号を取ると不具合が出るのでは?

結果は問題なく両方有効でレベルが落ちることはありませんでした。

調整前ですがレベルは良好ですね。

これで調整前の状態を記録することが出来るようになりました。

もう準備に関する残件は、、、ないだろうなあ。