2017年10月10日から10月12日まで比叡山延暦寺と坂本を訪問しました。

本日はその第3回として2017年10月10日に訪問した求法寺走井元三大師堂(走井堂)と

周辺の見どころを写真紹介します。

本シリーズの全記事Index

求法寺走井元三大師堂(走井堂)の基本情報

住所:大津市坂本5丁目2-33 TEL:077-578-0577

宗派:天台宗 御本尊:慈恵大師坐像

創建:不詳だが良源(912年10月15日ー985年1月26日)が修業を決意した時に存在

していたこと第4世天台座主安恵和尚(801-864)の里坊として創建とあるので

9世紀頃?であろうと考えられます。

宗派:天台宗 御本尊:慈恵大師坐像

創建:不詳だが良源(912年10月15日ー985年1月26日)が修業を決意した時に存在

していたこと第4世天台座主安恵和尚(801-864)の里坊として創建とあるので

9世紀頃?であろうと考えられます。

上の写真は求法寺走井元三大師堂です。

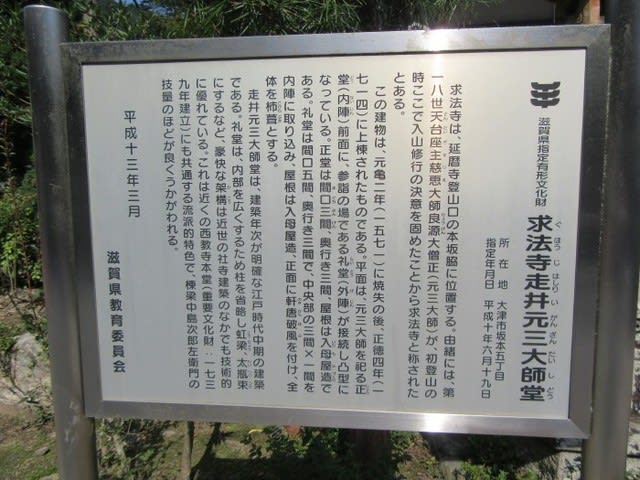

上の写真は滋賀県の指定有形文化財に指定されている求法寺走井元三大師堂の現地説明板

指定有形文化財 求法寺走井元三大師堂

所在地 大津市坂本5丁目 指定年月日 平成10年(1998)6月19日

求法寺は、延暦寺登山口の本坂脇に位置する。由緒には、第18世天台座主慈恵大師良源大僧正

(元三大師)が、初登山の時ここで入山修行の決意を固めたことから求法寺と称されたとある

この建物は、元亀2年(1571)に焼失の後、正徳4年(1714)に上棟されたものである。

平面は元三大師を祀る正堂(内陣)前面に、参詣の場である礼堂(外陣)が接続し凸型に

なっている。正堂は間口3間、奥行き3間、屋根は入母屋造である。

礼堂は間口5間、奥行き3間で、中央部の3間×1間を内陣に取り込み、屋根は入母屋造、

正面に軒唐破風を付け、全体を杮葺(こけらぶき)とする。

走井元三大師堂)は、建築年次が明確な江戸時代中期の建築である。礼堂は、内部を広く

するために柱を省略し虹梁(こうりょう)、大瓶束(たいへいつか)にするなど、豪快な

架構(かこう)は近世の社寺建築のなかでも技術的に優れている。

これは近くの西教寺本堂(重要文化財:1739年建立)にも共通する流派的特色で、

棟梁中島次郎左衛門の技量のほどが良くうかがわれる。

平成13年3月 滋賀県教育委員会

所在地 大津市坂本5丁目 指定年月日 平成10年(1998)6月19日

求法寺は、延暦寺登山口の本坂脇に位置する。由緒には、第18世天台座主慈恵大師良源大僧正

(元三大師)が、初登山の時ここで入山修行の決意を固めたことから求法寺と称されたとある

この建物は、元亀2年(1571)に焼失の後、正徳4年(1714)に上棟されたものである。

平面は元三大師を祀る正堂(内陣)前面に、参詣の場である礼堂(外陣)が接続し凸型に

なっている。正堂は間口3間、奥行き3間、屋根は入母屋造である。

礼堂は間口5間、奥行き3間で、中央部の3間×1間を内陣に取り込み、屋根は入母屋造、

正面に軒唐破風を付け、全体を杮葺(こけらぶき)とする。

走井元三大師堂)は、建築年次が明確な江戸時代中期の建築である。礼堂は、内部を広く

するために柱を省略し虹梁(こうりょう)、大瓶束(たいへいつか)にするなど、豪快な

架構(かこう)は近世の社寺建築のなかでも技術的に優れている。

これは近くの西教寺本堂(重要文化財:1739年建立)にも共通する流派的特色で、

棟梁中島次郎左衛門の技量のほどが良くうかがわれる。

平成13年3月 滋賀県教育委員会

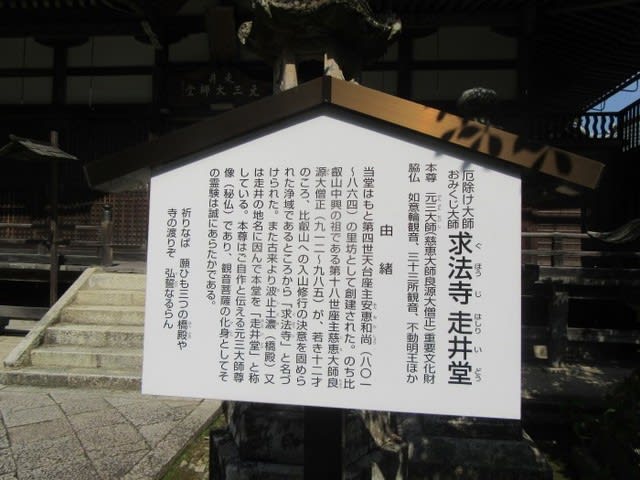

上の写真は観音霊場としての求法寺 走井堂の由緒書きです

御詠歌のみ記載しておきます

「折りなば 願ひも三つの橋殿や 寺の渡りぞ 弘誓(てせい)なるらん」

上の写真は国の重要文化財に指定されている第18世天台座主慈恵大師良源大僧正(元三大師)像

彫刻の作者は院農 鎌倉時代(文永4年(1267))の作

出典:文化庁監修 毎日新聞社刊 重要文化財5 彫刻Ⅴ Page78(1974)

最澄により創建された延暦寺は10世紀に入って度重なる火災などで危機を迎える。

その時、中心となって延暦寺を復興した僧が良源=慈恵大師である。

彼は、奈良時代の行基以来の大僧正に任ぜられ、死後慈恵(じえ)大師の称号を得た。

やがて、弘法大師空海のように彼自身が信仰の対象となり、厄よけの大師、如意輪観音の

化身と信じられた。おみくじの創始者ともいわれる。正月三日に亡くなったので、

元三(がんざん)大師と呼ばれることが多い。

慈恵大師像は数多く現存しており重要文化財に指定されている。

求法寺以外では滋賀県の延暦寺に2体、金剛輪寺に2体、玉泉寺に1体、高野神社に1体、

京都府の曼殊院、八角院に各1体、三重県の観音寺に1体、愛知県の真福寺に1体

の合計11体が重要文化財に指定されています。

周辺の見どころ

当日(2017-10-10)は日吉東照宮に参拝した後、日吉大社に向けて歩きました

途中で撮った写真を紹介していきます。

(1)霊山院

(2)子育て地蔵 早尾地蔵尊(六角地蔵尊)

(3)早尾神社

(4)延暦寺表参道(本坂)入口