2012.3.25(日) 「気仙沼さんま寄席」に一人で参加してきました。

この「気仙沼さんま寄席」とは、

”千人もの人が、わざわざ遠くからやってきて、見たくなっちゃう落語会”のことです。

通常なら東京でやればいい落語会を、わざわざ気仙沼でやる。

慰問ではなく、気仙沼の人がスタッフして働き、私たちがお金を使う。

それが今年の「目黒のさんま祭(9/16)」で振舞われるさんま代

(震災の年も気仙沼の予算で送られていた)になる、という会。

糸井さん、すごい。なんと素晴らしい発想なんだろう!

しかも、その高座を躊躇することなく「よくぞ、わたしに声をかけてくださいました」と、

快く引き受けたのが大大大好きな志の輔師匠

かっこよすぎる・・・

かっこよすぎる・・・それだけでもうるうるしちゃうのに、さらに、

「落語が終わって、はいさよならじゃ別れがたい。打ち上げもやろう」

えーーー!打ち上げ?ときたら絶対に参加したい!!

こんな前代未聞のイベント、ワクワクしないはずがない!

・・・と発売初日にそわそわしながら無事にチケットを手に入れ、待ち望んでいた一日が始まりました。

当日。事前にJTBから送られていたチケットで各自新幹線に乗り、一ノ関駅下車。

今回の寄席には前日に気仙沼入りし、宿泊するカレイコースや当日宿泊するタラコース、

私のように朝新幹線で入り、その日の夜行バスで東京へ戻るサメコースなどのツアーがあります。

一ノ関駅で事前に待っていてくださるスタッフの方に連れられ、決められたバスに乗り込みます。

車内ではほぼ日のスタッフさんの他に、地元気仙沼の旅館やホテル、

商店の女将さんが組織する団体「つばき会」のおかみさん”斉藤さん”がガイドをしてくださいました。

一ノ関駅から1時間ほど山を越えると、陸前高田市に入りました。

ここは下車。

私は岩手で見ていた光景ですが、初めての方が多いようで言葉を失っていました。

そこからまた移動。

一年経っても町のあちこちにまだ手付かず状態の場所も多く、このエリアの被害の大きさに驚きました。

ここまで津波が来た、という地区から海までの距離があまりにも遠いのです。

海が見えない、こんなところにまで津波が・・・

私が見ていた(北)三陸の被災箇所の数倍大きいような感じを受けました。

有名な高田松原の「奇跡の一本松」時間がなく下車はしませんでしたが、

松の色が変わってしまっているのが遠目にも良く解りました。

事実上の保護は断念されても、新たな方法で育てていくようです。

全長60メートルの大型漁船が流れ着いた場所。なんと港から約800mの距離だそうです。

約1km、人間が普通に歩いたら10分はかかる距離、それも平坦に道が続いていたらの話。

この「鹿折地区」はあの日、TVで燃える海を見た・・・あの場所でした。

油タンクが流され大量の油が湾に流出。その油が津波とともに押し寄せてきたため大規模火災となりました。

ここは津波そのものというよりは、火災の被害でこのような状態に。

私たちのバスガイドをしてくださったおかみさんの家もこの地区だったそうです。

あの日のことをたくさん話してくださいました、自宅が燃えていることを知ったのが3.11の夜。

でも生きることに必死だった。泣く余裕すらなかったと。

津波の怖さを教わっていたから、家族8人てんでんこになり全員が揃ったのは2日後。

あの日、逃げる途中にすれ違った女子高生や、渋滞にはまって身動きの取れない車の中にいた人々。

会ったこともないあの人たちは生き延びたのだろうか・・・・・・。

今でもその人たちの表情や、バキバキと音を立て流れる家、車ごと津波に飲まれながら鳴り響くクラクションの音が、

フラッシュバックしてくると話してくださいました。

その他、ここには書けないあの日のこと。実際の壮絶な体験を伺って何度も胸が詰まりました。

よく被災地の写真を撮っていいのでしょうか?来てもいいのでしょうか?と言われるけれど、

何もいけないことなどない、むしろ撮ってほしい、来て、見て、感じたことを広く伝えて欲しい、

そう話されていました。

3.11の日から今日まで見ず知らずの私たちの町を片付けに来てくれたり、

たくさんの支援を頂き、何度も何度も皆さんに感謝している、とも仰っていました。

このおかみさんたちは気仙沼盛上げ隊を結成し、気仙沼から出港する漁船の出港の見送りなども行っているそうです。

自分は家も仕事も失ったけど、幸い家族が全員無事だったから前へ進もうと思えて今があるけど、

心の復興には個人差があり、まだまだ苦しんでいる人もいます、と。

辛い体験を乗り越えた強いパワーを感じます、海の男もすごいけど、海のおかみさんも、すごい。

生のお話を聞けただけでもこのツアーに参加して良かったと感じました。

バスは港へ進みます。

私たちの走っている車道はかさ上げされていますが、地盤沈下の為、

この辺りは満潮になると水がはいってくる状態です。

生活は大変です、それでも皆さん暮らしています。

町の中心であったであろう地域は今もほとんど何も無い状態。

「復興屋台村」には時間の関係上寄れず、バスは避難所の中でいちばん最後まで残っていた「気仙沼市民会館」へ。

まずは中ホールに通され、お弁当の時間。

この日の為に作ってくれた、というお魚中心のお弁当のなんて美味しいこと!お世辞抜きで。

どれ一つとっても美味しいんです・・・愛情なんでしょうね。

包み紙の絵柄は、気仙沼で大漁旗をつくっている菊田染物屋さんのものとスタッフさんが仰ってました。

食後は寄席が行われる隣りの大ホールへ移動。ゆるきゃら「ホヤぼーや」がカワイイ。

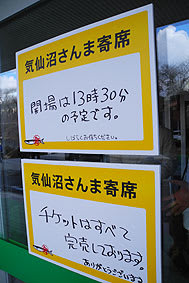

13:30、開場したホールに、わんさかわんさか人が入ってきます。

たった1日のこの日の為に、楽しませようと色んな仕掛けを用意してくれています。

2階の「お買い物コーナー」は大混雑!

さあ、ここからが私たちのしごとの時間です。いっぱいお買い物するしごと!

お弁当にも入っていた”絶品”「金のさんま」はとりあえず6個購入。

お取り寄せしますからね、必ず

他にも色々購入したり、参加賞のKUKKA BAGとか色々頂いたり・・・(帰宅後撮影)

さてそうこうしていると14:30、いよいよ寄席の開演です。

最初に糸井重里さんと、気仙沼市長・菅原さん、

気仙沼さんま寄席実行委員会・会長・松井さんからご挨拶がありました。

松井さんの「これだけ大勢の方の笑顔を見るのは久しぶりです」のお言葉が印象的でした。

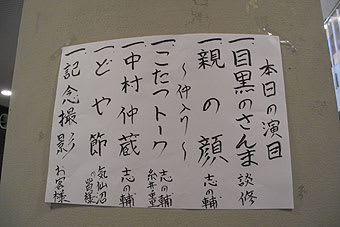

一席目は立川談修さんの「目黒のさんま」

一席目は立川談修さんの「目黒のさんま」次はいよいよ志の輔師匠の登場です。

マクラからドッカンドッカン笑わせる師匠、もうそのままの勢いで「親の顔」へ。

私はラッキーなことに最前列で見させていただきましたが、観客の笑い声がすごすぎて、

あの!声の太い!師匠の声が聞こえない瞬間もあるほどの盛り上がり&一体感。

一人一人全員が前を向き、一緒に盛り上げよう!という気迫すら感じる寄席、これは体験したことない・・・

この「親の顔」のマクラで師匠が、

「ラジオで子供電話相談室をやっていた頃”どうして勉強しなくちゃいけないの?なんの役に立つの?”

という究極の質問があった。皆さんはどう思いますか?

色々考えたけど、わたしは、

”どうして勉強するのか。それは人生の中で少しでも多く笑うことができるようにするためじゃないかな”

と思うんです。」と仰っていました。う~ん。

中入り後は「こたつトーク」

中入り後は「こたつトーク」糸井さんが「今日は私はお客だからなんとかしろ、という人は一人もいないんです。

被災地域の多人数の受け入れ態勢が十分じゃなくて、どこに宿泊するかも自分じゃ決められない。

さっきも駐車場が泥沼化して車が出せないという方がいらっしゃいましたけど、じゃ泊まってって下さい(笑)

ここに集まってる皆さんはそんなことは承知の上で、気仙沼に来てなにかしたいんです、すごいことですよね。

今日は全員が仕事をしている、みんなが何かしらの役に立ってる会なんです、受身な人は一人もいないんです。」

と仰っていました。

みんなが役に立つ、こういう支援のかたちがはすごくいい、と隣の方と話しました。

トーク後の短い休憩の後、師匠が紋付袴で高座に上がられたので「もしかして・・・」と思ったら、

トーク後の短い休憩の後、師匠が紋付袴で高座に上がられたので「もしかして・・・」と思ったら、やはり「中村仲蔵」でした。

以前パルコ劇場で見させて頂いていたのですが、何度みても息を呑むすごさです。

今日も多くの方が涙されていました。

なぜ師匠はこの落語会にこの噺を選んだのでしょう?

歌舞伎界のいじめにより五段目の定九郎というどうでもいいような役をふられた仲蔵が、

考え抜いた末新しい定九郎を演じ切り、観客を魅了した。

歌舞伎役者たちは今までの定九郎の、もっさりとした山賊の風体は何かが違う、思っていた。

だけど誰も変えてこなかった、変えようとしなかった。

どう演じるか?それを全力で考え変えた仲蔵は、本物の定九郎を演じた。その姿に客は感動したのだ。

師匠は今後の日本から、より多くの仲蔵が出て来て欲しい、と(表現は違ったような気が・・・)

仰っていました・・・そうか、そういうことか。敬服致しました。

公演の最後は気仙沼のみなさんが中心となって「どや節」を歌い、

記念撮影をし、三本締めで終了。

今日は朝から何度胸が熱くなったことか。

伝説になるかもしれないこの瞬間に参加できた事、感謝です。

公演終了後は「ちょっとした打ち上げ」

我らがサメコースバス2台は、アーバンという結婚式場?へ移動します。

会場には気仙沼の美味しい海の幸が並んでおりました。

そこへ前の会場(一度に入りきれないので)で打ち上げをされていた、お二人が到着。

鏡割りに間に合いました。全員でかんぱ~い

南伸坊さんイラストの升は参加者へのお土産です

美味しいご馳走を頂いた最後に、地元「浪板虎舞保存会」の方々の舞踊。

この地区に江戸時代から続く伝統行事で、保存会のメンバーは震災で家族や家を失ったものもあり、

ばらばらになりながらも、連絡を取り合って伝統を維持してきたそうです。

最後の最後にまた、泣かされました。

今これをみて感動しない日本人がいるのでしょうか?というくらい生きる力をもらいました。

打ち上げ会場にいた全ての人が引き込まれて熱心に見ていました。

気づけばふと横に師匠と糸井さん。同じ空間で同じものを見れる幸せ。

打ち上げ最後の挨拶。

糸井さんがみんなが感動した「中村仲蔵」を話題にすると、師匠は、

「私は材料を言うだけで、1000人全ての人の中に微妙に違う中村仲蔵が存在してくれている。

私がいい材料を話せたとしたら、それはみなさんのおかげです」と。

糸井さんは、

「ぼくはまたここに来ます。必ずしもこんなに面白い毎日じゃないけれど、気仙沼の色んなものが美味しくなったり、

うぇるかむのやり方もどんどん上手になっていくと思います。忘れないでまた来て下さい。

来た人の数だけ気仙沼はあります」と。

最後は師匠の「日本の全ての被災地が、一日も早い復興に向け新しい未来を築けます様祈念いたしまして。」

一本締めで終わりました。

21:00打ち上げ終了後はほぼ日スタッフに見送られ、バスにて東京へと戻り、

長かったようで短い一日が終わりました。

今回熊本から二日掛けてこられた方や、兵庫や愛知方面などなど。

日本全国からお金をかけて気仙沼にやってきた、人のちからってすごい。

こんなに素敵な機会を作ってくださった皆さん、本当にありがとうの思いでいっぱいです。

また、今回参加の多くの方が東北に来たことがなかった、という事実を知り驚きました。

東北人を家族に持つ者として、岩手や宮城や東北のこと、もっと知って欲しい、もっと来て欲しい、

という思いが前より増して強くなりました。

これを読んで下さった皆さんも、東北へ、是非。

気仙沼バンザイ。

おしまい。

ほぼ日刊イトイ新聞3/28号(一部抜粋)

ほぼ日刊イトイ新聞3/26号(一部抜粋)

こちらに詳細な記録があります。気仙沼さんま寄席

ほぼ日イトイ新聞 東日本大震災のこと。

ピーピングしのすけのふしあなから世間: 「気」仙沼の「気」は消せん