灯台に向かって緩やかな坂を上って行く

坂の上り口右側の水路に石組みされたアーチがある

坂の上り口左側に 「 姫島燈室用地 」 と刻まれた路標がある

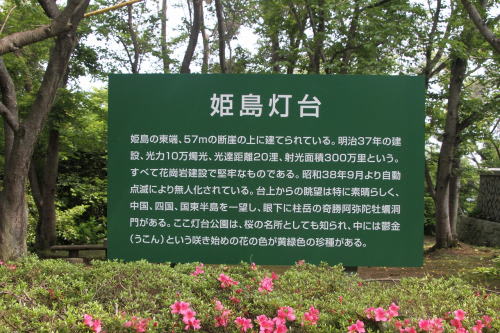

灯台の手前に 「 姫島灯台の説明版 」 が設置されている

説明版を抜けると門がある

門を内側から見るとこのようになっている

手前の吏員退息所

吏員退息所

正面に姫島灯台を望む

灯台に不似合いな 「 真新しいプレート 」

吏員退息所に展示されている旧ライト

まるで城跡のように灯台を囲む石垣

2段に組まれた石積み

灯台の下に掲げられた説明版

灯台下から見た吏員退息所

20.0海里を照らす4等級レンズ

姫島灯台がある桂ヶ鼻付近

灯台表番号 / 5252・M4968

ふりがな / ひめしまとうだい

標識名称 / 姫島灯台

所在地 / 大分県国東郡姫島村

北緯 / 33-43-50

東経 / 131-42-00

塗色 / 白色

灯質 / 群閃白光 毎30秒に4閃光

光度 / 実効光度240000カンデラ

光達距離 / 20.0海里

地上~頂部の高さ / 12.25m

平均水面上~灯火の高さ / 57.3m

地上~灯火の高さ / 9.4m

業務開始年月日 / 明治37年3月20日

現用灯器 / メタハラ点灯装置

電球種別 / MT250

姫島灯台(ひめしまとうだい)は、

大分県国東半島沖の姫島東端の柱ケ岳に立つ灯台である。

保存灯台(Bランク)に指定されている。

山口県徳山市で産出した花崗岩を用いた石造の灯台である。

灯塔は3階建てで、1階が燃料室、2階が当直室、3階が灯室として用いられた。

灯台の脇にはかつての吏員退息所がある。

現在、灯台の周囲は公園として整備され、桜の名所となっている。

旧吏員退息所は休憩所として利用されている。

瀬戸内海西部で、周防灘と伊予灘との境界に位置する姫島は

古くから海上交通の要衝であった。

1605年(慶長10年)に小倉藩初代藩主の細川忠興が、

姫島西南端で篝火を焚いて航行する船に便宜を与え、

これに倣って諸国で烽火が設けられるようになったとの記録が残っており、

姫島を日本における航路標識の発祥の地とする説もある。

1902年(明治35年)、姫島に航路標識を設置することが決定され、

総工費42,360円が費やされ、1904年(明治37年)3月20日に姫島灯台が竣工、初点灯した。

初点灯から1970年(昭和45年)3月までは灯台守が置かれたが、

同年4月に自動化され無人となった。

以降、佐賀関航路標識事務所が管理してきたが、統合により、

1993年(平成5年)4月からは大分航路標識事務所が、

2004年(平成16年)4月からは大分海上保安部が管理している。

姫島灯台へのアクセス

姫島港から右に海岸線を走る 「 ひめしまブルーライン 」 を道なりに進み、

突き当りが二又に分かれたところを右に行くと、

上り坂になっており、駐車場の上に灯台が見える。