(つづき)

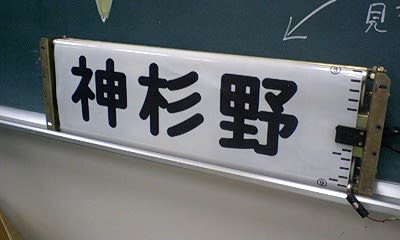

何にも消されていないところが潔い、

「京町」。

現在、堀川バスは「かんぽの宿柳川」行きのみで、

佐賀駅バスセンターへは西鉄バスのみが運行。

「1番 若津行き」も現存せず、また、佐賀行きも現在は「準急」ではありません。

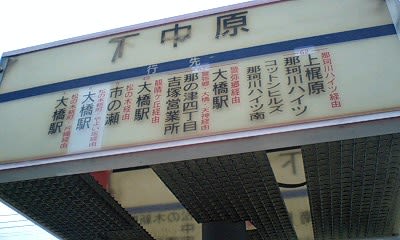

反対側の乗り場も潔い。

瀬高行きは、現在は「急行」ではない。

「西鉄柳川駅行き」が2つあるのは、「三柱神社前」に停車するか否かの違い。

左側が「三柱神社前」通過、右側が「三柱神社前」停車だが、どちらにも「1番」が出てくるところがミソと言えばミソ。

「おもてなし」の精神からすると、もう少しキレイであってほしいところ。

“何年からか”がなく「4月1日実施予定」とある新運賃も、既に実施されて1年半以上が経つ。

次が「三柱神社前」。

(つづく)

何にも消されていないところが潔い、

「京町」。

現在、堀川バスは「かんぽの宿柳川」行きのみで、

佐賀駅バスセンターへは西鉄バスのみが運行。

「1番 若津行き」も現存せず、また、佐賀行きも現在は「準急」ではありません。

反対側の乗り場も潔い。

瀬高行きは、現在は「急行」ではない。

「西鉄柳川駅行き」が2つあるのは、「三柱神社前」に停車するか否かの違い。

左側が「三柱神社前」通過、右側が「三柱神社前」停車だが、どちらにも「1番」が出てくるところがミソと言えばミソ。

「おもてなし」の精神からすると、もう少しキレイであってほしいところ。

“何年からか”がなく「4月1日実施予定」とある新運賃も、既に実施されて1年半以上が経つ。

次が「三柱神社前」。

(つづく)