新聞各社の元日号の記事はそれぞれの思い入れがある。その中で世界情勢や日本の現状について、表面的な記述が圧倒する各社だったが、「朝日」はさすが内容の深みを感じさせた。社説の出だしは「東京」と似ていたが、西洋近代が打ち立てた「人類普遍」の理念をめぐる攻防が2020年代から始まると提起する。「高く掲げられる理念は、差し迫った眼前の危機を乗り越えるためにこそある」と。

そこに関連して「朝日」は、生物学者の福岡伸一さんと「最底辺託児所」の保育士兼ライターのブレイディみかこさんとの対談「多様性って何だ」が白眉だった。ブレイディさんは多様性を得るためには、「他者の立場を想像して、理解しようとする」<エンパシー>が必要と説く。福岡さんは日本で話題になった「忖度」は、「自分の利益のために行う防御的な行為」であり、それは「日本社会に独特の同調圧力の強さ」に関係するとして、多様性に向かわない「均質的な社会」を指弾する。それを生物界の事例を取り上げながら語るところが見事だ。

それに対し、「産経」は今年も総理との対談(岡田准一・村上茉愛)を特集して政権にすり寄り、一面記事では論説委員長が、国体護持を批判した元外務官僚にヒステリックなレッテル張りをしている。また、今年の「読売」は珍しく感情を抑えた論調だったが、長い社説のわりには時代の本質をとらえきれていない。さらには大新聞の「毎日」の平板な記事にはあきれてしまう。社説には「あきらめない心が必要だ」と遠吠えするだけだ。これら三紙に共通することは記事のなかに狭間に生きる人間のドラマがないこと、社会に問いかけるジャーナリズム精神が欠落していることだ。

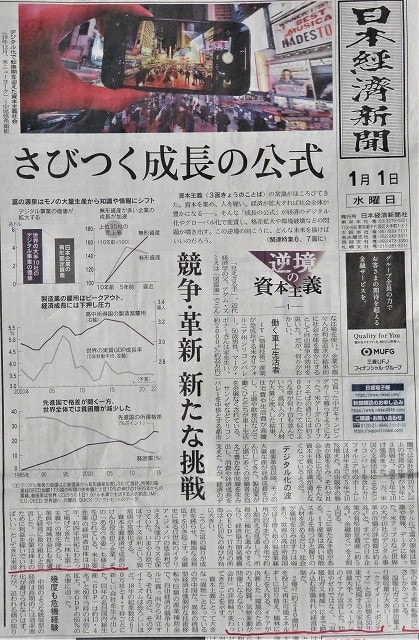

そんななかで、「日経」は、「資本主義の常識がほころびてきた」と従来の「成長の公式」が通用しなくなったことを提起している。スウェーデンの家具大手「イケア」は気候変動への対処や再生可能エネルギーに大型投資(240億円)を開始したことをとりあげ、アメリカも「株主第一主義」の旗を降ろし地域社会にも配慮した経営に移行しつつあると紹介している。また、社説でも再生エネルギーの比重を高める技術が必要だとして政治の強力なリーダーシップも訴えている。日本の政治・組織はこうした世界の動きに今のままだと化石のままで甘んじる勢いだ。また、マスコミ自身の変革こそ問われている2020年でもある。