山猿さんから以前いただいていた「綿の種」ポリポットに植えていたら、元気よく成長したので地植えをする。しかし、チャノキを抜根した跡の大地は固くなっていた。今にして思うに耕運機でやればよかったと反省はしたが遅かった。鍬で耕作するには固かったのでツルハシで大地を耕したがそれはあまりにもずさんだった。

いただいた綿花の綿だけを集めてみるとそこそこ溜まっていった。白の綿花と茶色の綿花があった。種と綿を取ったら、「ワタガラ」のガクが残った。これは捨てるにはもったいないぞとアーティスト気分にもなったが残念ながら創造的なイメージがまだ湧かない。

綿花栽培と言えば、最近のニュースでは中国ウイグル人への強制労働の実態だ。ユニクロは中国に日本と同じくらいの800もの店舗を持ち、海外売り上げの多くを中国に依存している。アメリカは関連するユニクロのTシャツの輸入差し止めの対象にすると発表。それに対して柳井正社長は政治的中立を理由にダンマリを決め込んでいる。

さらに、バングラディッシュの縫製工場崩落事件も背景にはバングラディッシュ版女工哀史の実態が垣間見える。世界的な価格競争にさらされているユニクロの立場もわからないわけではないが、日本の企業の人権感覚や社会的なミッションの劣化が甚だしい。東芝は特にひどい。これに対するマスコミや政治家の対応もじつに端切れが悪い。こうしてあらゆる分野でじわじわと日本の劣化が進行している。

そんなことを思いながら大地を削っているから「ぐーたら農業」になってしまうのかもしれない。綿はアオイ科で花はムクゲやフヨウに似た花を夏に咲かして、さらに綿花を秋に実ってくれる。考えてみるとこんな有益な植物は少ない。ファッション業界も服の垂れ流しはいい加減にしてもらいたい。流行に踊らされてはならない。素材をリスペクトする発想を取り戻してほしい。「SDG's」をはじめそういう時代にきているのに実態は掛け声だけだ。コロナ禍だからこそそれらを見直すチャンスではないか。

(画像はweb「EVER GREEN」から)

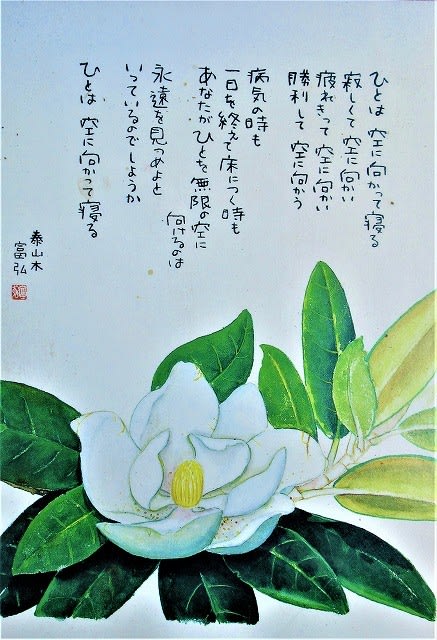

(画像はweb「EVER GREEN」から)

、

、