2018年11月24日(土)晴れ

六甲山下山後は有馬温泉駅~新神戸駅~岡山に移動。

翌日は、鬼ノ城山です。

可愛い桃太郎電鉄に乗って「服部」で下車。服部からは交通手段がなくタクシーで向かいました。

鬼ノ城は日本の名城100選にも選ばれています。あの山の上の白っぽく見えるところ。

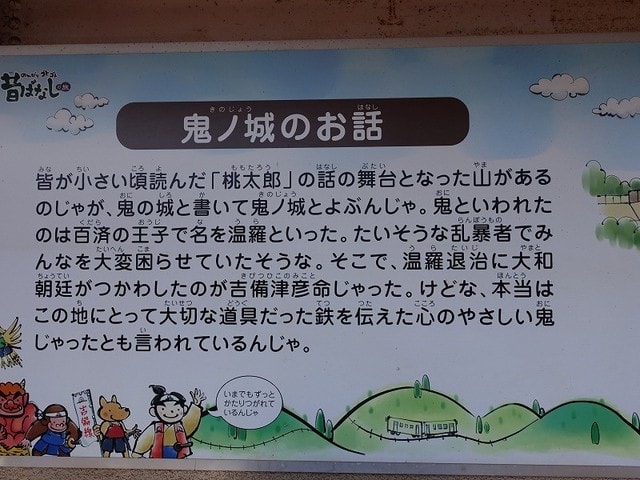

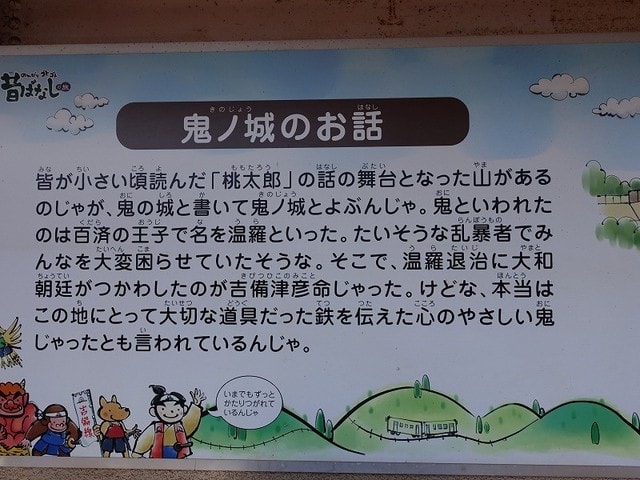

昔話の「桃太郎」から推察伝承される鬼ノ城(wiki)にとても興味があったのです。

桃太郎伝説は日本各地にありますが、こちらではいにしえより吉備津彦命による温羅(うら)退治が桃太郎につながったのでしょう。鬼と呼ばれた温羅の城を鬼ノ城と呼んだのです。

でも……

大男で怪力の温羅は、鬼と呼ばれ怖がられたのですが、実際はこの地に製鉄技術をもたらした人物でもあるのです。

その温羅が支配していた鬼ノ城は、城壁が山を一周ぐるりと取り囲み、まさに山全体が要塞となっています。

そうした造りは古代の山城でもここだけらしい。

日本版の万里の長城とも言われる鬼ノ城山は、どんなところだろう。

行ってみたい。

ビジターセンターに着く前に大きな鉄の釜が!

大きな鉄の釜が見つかったことから、温羅が人々をさらって、この大釜で茹でて食べたに違いないと怖がられたそうです。でも実際は、こうした大きな鉄製品を作ることができる技術を持ち、伝えていたのですね。

釜ではなくお風呂だったのでしょうか…。

スタートはビジターセンターからで、ほぼ平坦に周囲4㎞を歩くことができます。

まず見えてきたのは角楼

防御の死角を無くすため、城壁の一部を突出させて、角っこにつくったもの。

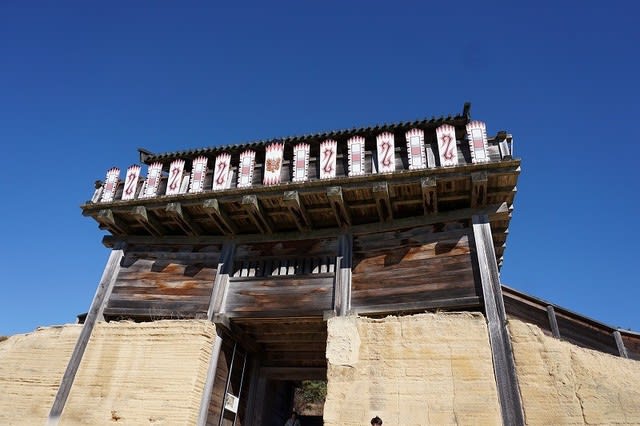

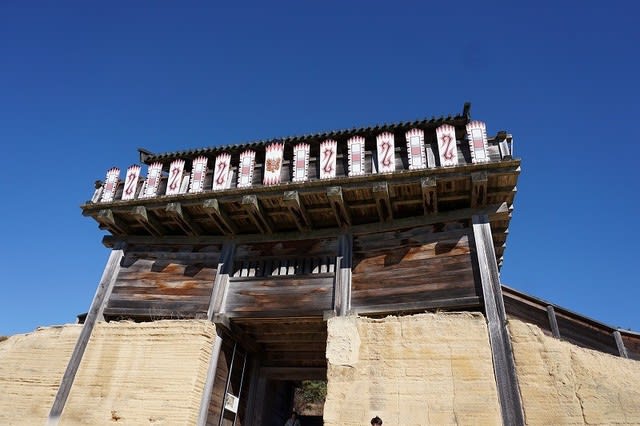

西門(復元)

鬼ノ城の城壁は、山の八~九合目辺りをすり鉢巻状に巡り、高さ、幅共に7mほどで、全長は2、8㎞あります。

敷石

城壁の下の面に接して、幅1.5m~5mの敷石が多くの区間に敷かれており、総重量は数千トンにもなる。敷石は通路の役割と、雨水などが城壁を壊さないようにするために敷かれたものと推定されている

敷石の上を歩いている。

南門

何かの遺跡でしょうか。

水門も三つあったのですが、かなり下まで下りていくようなので、見に行っていない。

東門も飛ばしてしまった。

ぐるっと山の縁を回りながら歩くので、素晴らしく眺めがいい!

何度も眺望に深呼吸!!

垂直な斜面に石垣が見えてきました。

その昔に、いったいどうやってこの絶壁みたいなところに石垣を積んだのでしょう。

「屏風折れの石垣」です。

北門へ

北門

最終地点のここが鬼ノ城山頂(397m)のようです。三角点などはありません。

「のろし場」がありました。

岩盤が熱を受けて、赤く焼けていたのが見つかり、地形的にものろし場であろうと。

楽しい1時間半のウォーキングでした。

時間に余裕があるなら、もっとあちこちに入り込んで探検して見たかったです。

無人駅の服部で列車待ち。のどかです。

次は、吉備津彦命の霊廟として知られる国宝の吉備津神社へ行きます。

来た時の電車とは違って、今度の電車は現代的な桃太郎です。

鬼もコミックの絵のよう。

吉備津駅で下車すると、田んぼの真ん中を綺麗な松並木が続いていました。

階段を上がって

400mも真っすぐに続く回廊に驚きました。

こんな造りになっていたのでした。

ちょっと怖い桃太郎伝説

吉備津彦命は温羅の投じる岩に対して2本の矢を同時に射て温羅の左目を射抜く。温羅が雉に変化して逃げると吉備津彦は鷹になって追う。最後は鯉になって川に逃げた温羅を吉備津彦が鵜になって飲み込んで退治した。 童話では、川でお婆さんが洗濯をしているときに、流れてきた桃から生れた桃太郎が、悪事を働く鬼ケ島の鬼を、犬、雉、猿にきび団子をやってお供にして鬼退治をしたことになっている。

鳴釜神事も行われます

本殿を横から見る。吉備津造りという屋根が珍しく美しかった。

ゆっくりと時間の流れを感じながら、「きび団子」を買って、今回の旅は終わりです。

三日間、いつもとは違った山を楽しみました。

すっきりリフレッシュ!!

また明日から、いつも通りの生活を、元気に楽しく頑張ります!

六甲山下山後は有馬温泉駅~新神戸駅~岡山に移動。

翌日は、鬼ノ城山です。

可愛い桃太郎電鉄に乗って「服部」で下車。服部からは交通手段がなくタクシーで向かいました。

鬼ノ城は日本の名城100選にも選ばれています。あの山の上の白っぽく見えるところ。

昔話の「桃太郎」から推察伝承される鬼ノ城(wiki)にとても興味があったのです。

桃太郎伝説は日本各地にありますが、こちらではいにしえより吉備津彦命による温羅(うら)退治が桃太郎につながったのでしょう。鬼と呼ばれた温羅の城を鬼ノ城と呼んだのです。

でも……

大男で怪力の温羅は、鬼と呼ばれ怖がられたのですが、実際はこの地に製鉄技術をもたらした人物でもあるのです。

その温羅が支配していた鬼ノ城は、城壁が山を一周ぐるりと取り囲み、まさに山全体が要塞となっています。

そうした造りは古代の山城でもここだけらしい。

日本版の万里の長城とも言われる鬼ノ城山は、どんなところだろう。

行ってみたい。

ビジターセンターに着く前に大きな鉄の釜が!

大きな鉄の釜が見つかったことから、温羅が人々をさらって、この大釜で茹でて食べたに違いないと怖がられたそうです。でも実際は、こうした大きな鉄製品を作ることができる技術を持ち、伝えていたのですね。

釜ではなくお風呂だったのでしょうか…。

スタートはビジターセンターからで、ほぼ平坦に周囲4㎞を歩くことができます。

まず見えてきたのは角楼

防御の死角を無くすため、城壁の一部を突出させて、角っこにつくったもの。

西門(復元)

鬼ノ城の城壁は、山の八~九合目辺りをすり鉢巻状に巡り、高さ、幅共に7mほどで、全長は2、8㎞あります。

敷石

城壁の下の面に接して、幅1.5m~5mの敷石が多くの区間に敷かれており、総重量は数千トンにもなる。敷石は通路の役割と、雨水などが城壁を壊さないようにするために敷かれたものと推定されている

敷石の上を歩いている。

南門

何かの遺跡でしょうか。

水門も三つあったのですが、かなり下まで下りていくようなので、見に行っていない。

東門も飛ばしてしまった。

ぐるっと山の縁を回りながら歩くので、素晴らしく眺めがいい!

何度も眺望に深呼吸!!

垂直な斜面に石垣が見えてきました。

その昔に、いったいどうやってこの絶壁みたいなところに石垣を積んだのでしょう。

「屏風折れの石垣」です。

北門へ

北門

最終地点のここが鬼ノ城山頂(397m)のようです。三角点などはありません。

「のろし場」がありました。

岩盤が熱を受けて、赤く焼けていたのが見つかり、地形的にものろし場であろうと。

楽しい1時間半のウォーキングでした。

時間に余裕があるなら、もっとあちこちに入り込んで探検して見たかったです。

無人駅の服部で列車待ち。のどかです。

次は、吉備津彦命の霊廟として知られる国宝の吉備津神社へ行きます。

来た時の電車とは違って、今度の電車は現代的な桃太郎です。

鬼もコミックの絵のよう。

吉備津駅で下車すると、田んぼの真ん中を綺麗な松並木が続いていました。

階段を上がって

400mも真っすぐに続く回廊に驚きました。

こんな造りになっていたのでした。

ちょっと怖い桃太郎伝説

吉備津彦命は温羅の投じる岩に対して2本の矢を同時に射て温羅の左目を射抜く。温羅が雉に変化して逃げると吉備津彦は鷹になって追う。最後は鯉になって川に逃げた温羅を吉備津彦が鵜になって飲み込んで退治した。 童話では、川でお婆さんが洗濯をしているときに、流れてきた桃から生れた桃太郎が、悪事を働く鬼ケ島の鬼を、犬、雉、猿にきび団子をやってお供にして鬼退治をしたことになっている。

鳴釜神事も行われます

本殿を横から見る。吉備津造りという屋根が珍しく美しかった。

ゆっくりと時間の流れを感じながら、「きび団子」を買って、今回の旅は終わりです。

三日間、いつもとは違った山を楽しみました。

すっきりリフレッシュ!!

また明日から、いつも通りの生活を、元気に楽しく頑張ります!