令和4年10月25日(火)晴れたり曇ったり。山形初霜、初氷。

最上三十三観音詣でも今日で6日目、最上郡に入りいよいよ終盤です。今朝は冷えたのですが、車を進めるごとに陽射しに暖かさが増して行きます。

龍護寺の階段を上ります。

第22番札所 延沢観音です。ススキが秋の風情を醸します。

菊の香や灯もるる観世音 高野素十 堂内に秋の句が添えられています。

地蔵が微笑みで見送ってくれましたが、別当は仏頂顔です。

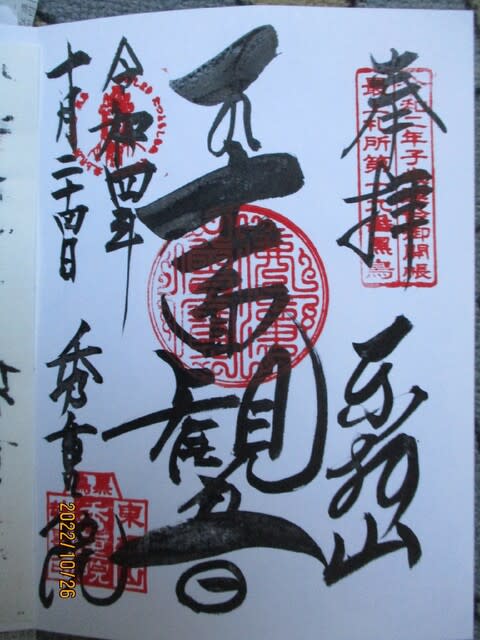

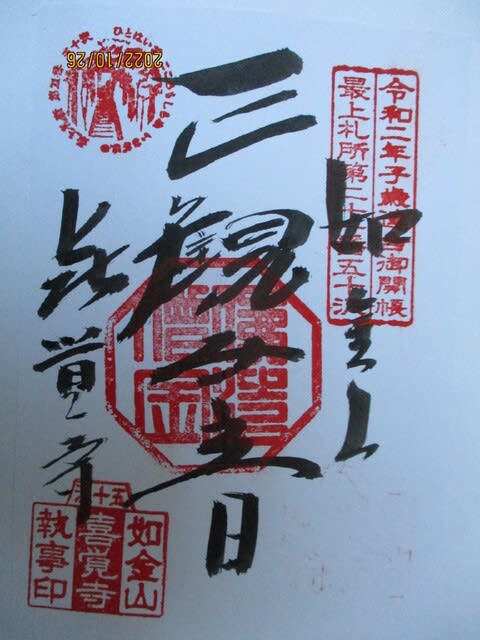

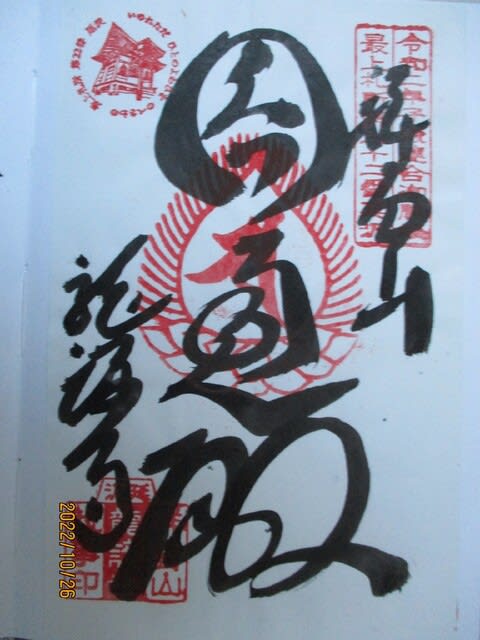

延沢観音の御朱印です。

トンネルを抜けると直ぐに円照寺の山門が目に入ります。

第23番札所 六沢観音です。

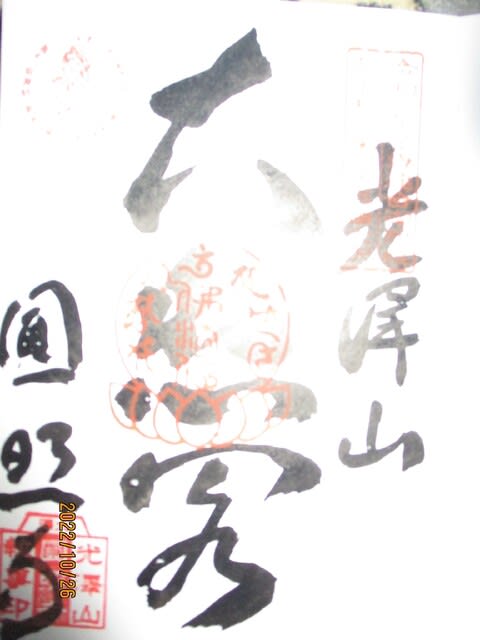

六沢観音の御朱印です。

地域に似合わない威風堂々の二階建て山門は薬師寺です。

第24番札所 上の畑観音です。

堂内は改装したのでしょうか、綺麗に整っています。

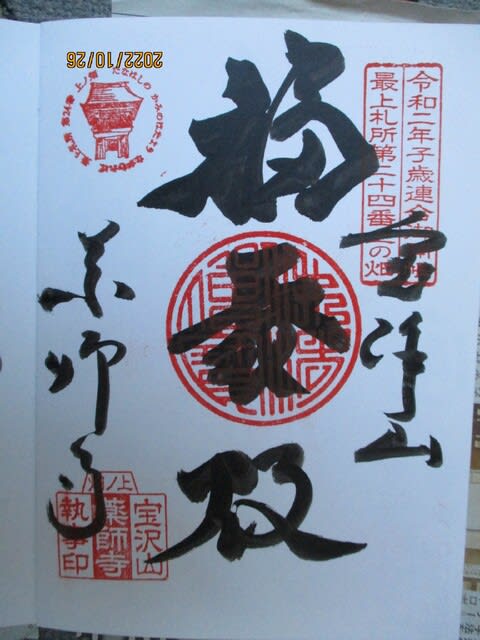

上の畑観音の御朱印です。

漸く探し当てた観音堂は急登の階段が待っています。

第30番札所 丹生観音です。

綺麗に整理され、献花や供物に信仰心の厚さが感じられます。

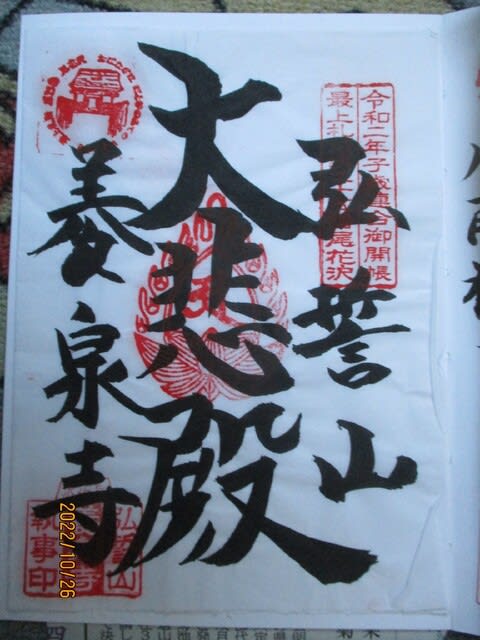

丹生観音の御朱印です。

松尾芭蕉も越えたという山刀伐峠を越え、赤倉の光清寺に参ります。

第31番札所 富沢観音です。

馬産地だったのでしょうか。馬頭観音が祀られ、馬図の絵馬が掲げられています。

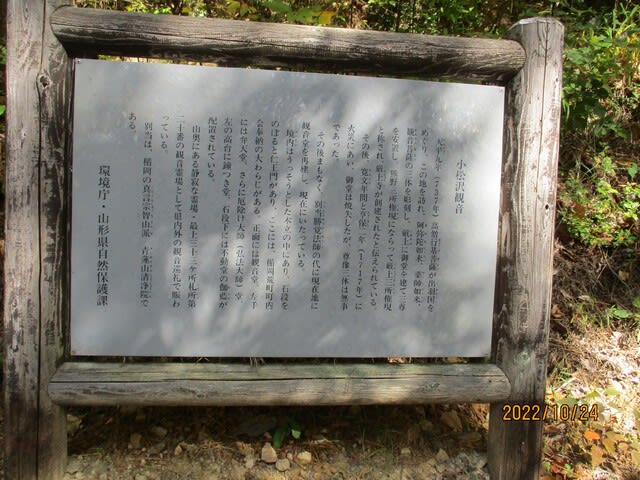

境内に県の天然記念物トチの木があります。

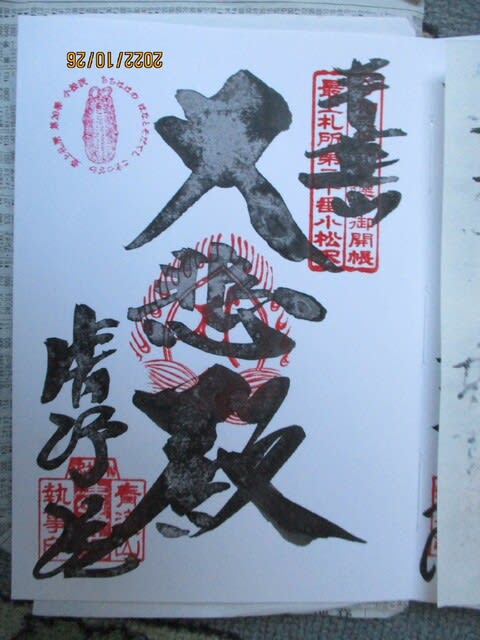

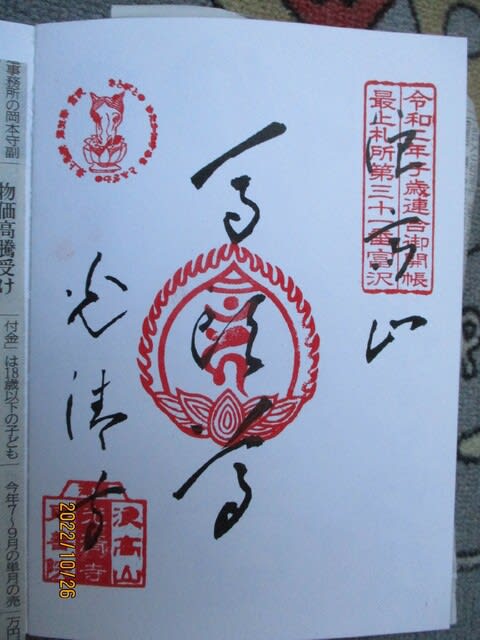

富沢観音の御朱印です。

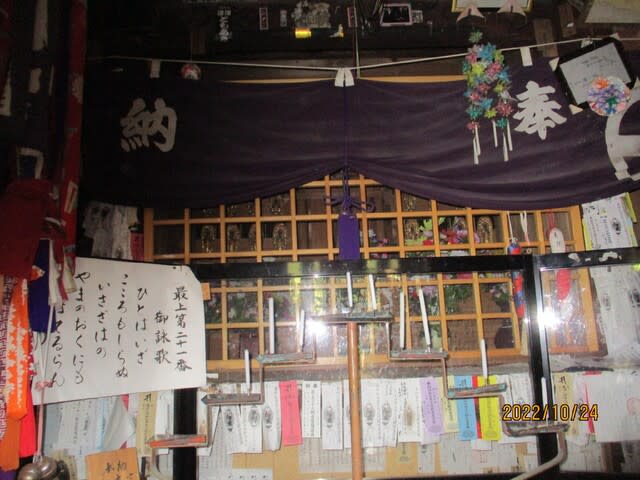

第32番札所 太郎田観音は国道47号線の直ぐそばにあります。

鎮守の神のような存在です。

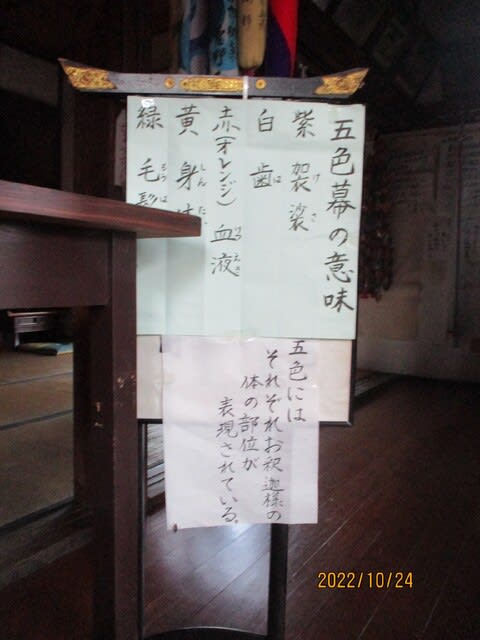

色布の色別謂れを別当より教わります。

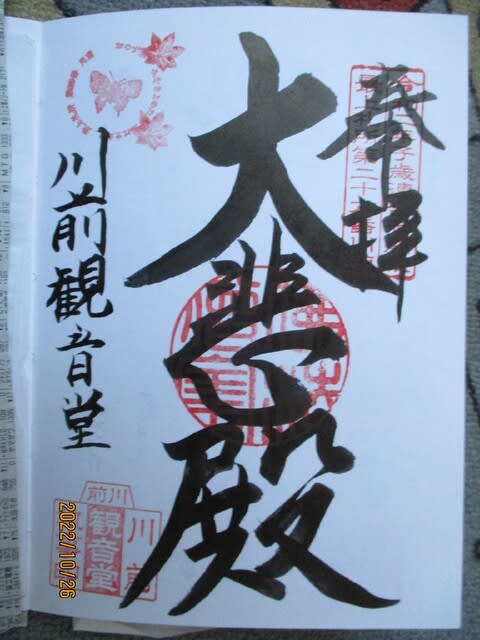

太郎田観音の御朱印です。

今日の行程は目標物が乏しく距離感感が掴めない上に、迷い道クネクネに昼食を撮る時間を逸します。