初夏の頃だったと思う。

行きつけのお店の店長さんとの雑談で、「時間とお金がふんだんにあったら、どこに行きたいか」「もし余命が一月と宣告されたら、どこで何をしたいか」という話になった。

さまざまな国名や日本各地の名と共に、「初恋の人に会いたい」とか「出会った人に感謝を伝える旅をしたい」とか「家族と静かに過ごしたい」とか「美味しいものを食べつくしたい」とか、さまざまな声があるなかで、私の答えは一つだった。

「上高地」「持てる限りの本を持って上高地に行き、本を読みながら最期を迎えたい」

これが余程印象に残ったのか、久しぶりに先日そのお店に赴くと、店長さんが開口一番 「上高地、行ってきましたよ」と。

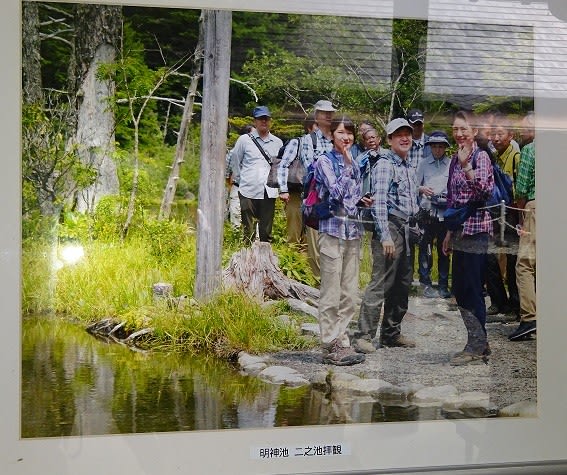

生憎の雨降りで河童橋から穂高は望めなかったそうだが、大正池から明神池までの遊歩道をゆっくり歩き、すっかり上高地の自然に魅せられたようで、「次は岳沢に登りたいが、どのような装備が必要か?本格的な登山靴やザックやカッパが必要か」と嬉しい質問攻めにあい、今年の夏の山歩きの記録が中途半端なままになっていることを思いだした。

「命からがら、間一髪」 「ぜんぶ、山①」 「ぜんぶ、ワンコ 山 ②」 「個々の累積の個々が全部 ③」 「ココは全部、山 人生④」 「ぜんぶ、同じ花⑤」

というわけで、山の思い出を語るのに欠かせない山小屋の食事の写真を、まずは記録しておきたい。

忘れてならないのが、槍ケ岳山荘が朝一番(5:30くらい)に焼き上げる絶品のパン。

これを食するためだけにココまで登ってもイイというほど美味しいのだが、前回は並ぶのが一歩遅れたため一つしかget出来なかったという反省から、今回は早めに並び、4種類もgetでき感動のうちに美味しく食した。

皆が「街中の、三ツ星級のパン屋よりも美味しい」と言いながら食した絶品のパンなのだが、大雨のなかザックを背負ったまま食したので、一枚の写真も撮れていない。

次回こそ、槍ケ岳山荘のパンの写真を撮るぞ?!

山のお話は、もう少しつづくよ

行きつけのお店の店長さんとの雑談で、「時間とお金がふんだんにあったら、どこに行きたいか」「もし余命が一月と宣告されたら、どこで何をしたいか」という話になった。

さまざまな国名や日本各地の名と共に、「初恋の人に会いたい」とか「出会った人に感謝を伝える旅をしたい」とか「家族と静かに過ごしたい」とか「美味しいものを食べつくしたい」とか、さまざまな声があるなかで、私の答えは一つだった。

「上高地」「持てる限りの本を持って上高地に行き、本を読みながら最期を迎えたい」

これが余程印象に残ったのか、久しぶりに先日そのお店に赴くと、店長さんが開口一番 「上高地、行ってきましたよ」と。

生憎の雨降りで河童橋から穂高は望めなかったそうだが、大正池から明神池までの遊歩道をゆっくり歩き、すっかり上高地の自然に魅せられたようで、「次は岳沢に登りたいが、どのような装備が必要か?本格的な登山靴やザックやカッパが必要か」と嬉しい質問攻めにあい、今年の夏の山歩きの記録が中途半端なままになっていることを思いだした。

「命からがら、間一髪」 「ぜんぶ、山①」 「ぜんぶ、ワンコ 山 ②」 「個々の累積の個々が全部 ③」 「ココは全部、山 人生④」 「ぜんぶ、同じ花⑤」

というわけで、山の思い出を語るのに欠かせない山小屋の食事の写真を、まずは記録しておきたい。

槍沢ロッヂの夕食と朝食

濃霧のなか山頂を目指すか否か迷いながら食した、槍ケ岳山荘のラーメン

槍ケ岳山荘の夕食と朝食

忘れてならないのが、槍ケ岳山荘が朝一番(5:30くらい)に焼き上げる絶品のパン。

これを食するためだけにココまで登ってもイイというほど美味しいのだが、前回は並ぶのが一歩遅れたため一つしかget出来なかったという反省から、今回は早めに並び、4種類もgetでき感動のうちに美味しく食した。

皆が「街中の、三ツ星級のパン屋よりも美味しい」と言いながら食した絶品のパンなのだが、大雨のなかザックを背負ったまま食したので、一枚の写真も撮れていない。

次回こそ、槍ケ岳山荘のパンの写真を撮るぞ?!

山のお話は、もう少しつづくよ

「山の日制定記念式典」の会場には、当然のことながら招待者しか入れないので、会場のそばに設置されたテレビ中継を見守る人も多くいた。テレビ前には多くの人だかりができており、じっくり見......

「山の日制定記念式典」の会場には、当然のことながら招待者しか入れないので、会場のそばに設置されたテレビ中継を見守る人も多くいた。テレビ前には多くの人だかりができており、じっくり見...... 「四方山祭・四方山話 その壱」より「山の日制定記念式典」に御臨席される皇太子ご夫妻に敬宮様が同行された今回のご訪問であったが、敬宮様が地方公務にご出席されるのは初めてのことだと......

「四方山祭・四方山話 その壱」より「山の日制定記念式典」に御臨席される皇太子ご夫妻に敬宮様が同行された今回のご訪問であったが、敬宮様が地方公務にご出席されるのは初めてのことだと......

そこにも天に咲き誇る桜と違わぬ桜が咲いていた。

そこにも天に咲き誇る桜と違わぬ桜が咲いていた。