まずは、新春のお忙しい時期にご来場くださった聴衆の皆様、そして、運営を影で支えてくださったやまと国際オペラ協会さん、ゲイツオンさんに感謝を致します。

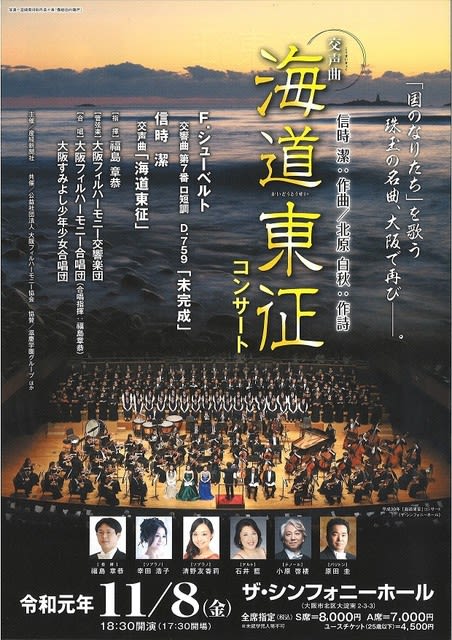

「海道東征」コンサート、無事終了することができました。まずは、ザ・シンフォニーホールの客席を埋め尽くし、あたたかな拍手をくださった聴衆の皆様に御礼を申し上げます。初めの頃は、「海道東征」が演奏されると言うだけでニュースとなったものですが、いまや、大阪、東京のみならず、全国各地で上演されるスタンダードなレパートリーとなりつつあり、純粋に音楽を楽しみにいらっしゃるお客様が大半となり、それは「海道東征」という作品にとって幸せなことではないでしょうか?

前半のシューベルト「未完成」交響曲は、最終的に予告通りのスローテンポとはならず、かつての長大なブルックナー8番(愛知祝祭管)の再現を期待されたお客様には肩透かしのような格好になりましたが、けっして妥協とではなく、オーケストラとの練習を通して行き着いたテンポであり、むしろ、新たな表現の材料を頂戴することができたと、前向きに考えております。いずれにせよ、わたしの音楽に変わりありません。いつか、当初のプランを振り通すために、もっともっと、指揮の技量やら胆力を高めていきたいと心に誓っているところであります。

メインの信時潔「海道東征」では、ソリスト陣、コーラス、オーケストラが渾然一体となり、ステージの上で大きな花を咲かせることができたのではないか? と自負しております。

ソプラノⅠの幸田浩子さんとは、過去3回の「海道東征」コンサートでもご一緒しましたが、今回もこの作品への理解と愛情の深さをその清廉かつ優美な歌唱で示してくださいました。ソプラノⅡの清野友香莉さん、アルトの石井藍さんも作品にマッチした声と表現、そして、三者によるアンサンブルも桃源郷のような美に満ちていました。独唱のうち、「海道東征」でもっとも重たい役を担うのは、バリトン歌手でありましょう。原田圭さんは、その豊かな声と表現、明晰な日本語ディクションによって、今回の演奏の頼れる推進役となりました。テノールの小原啓楼さんとは、以前共演をお約束しながら、諸般の事情からお預けになった経緯があり、偶然にも、大阪の地で念願が叶ったことをお互いに歓んだところです。輝かしく力強いい声こそ、この神話に基づく音楽のの求めるところであり、さらには第7曲「白肩津上陸」では、原田さんとのアクロバット的な二重唱を見事に決めてくれました!

初回から、ご一緒と言えば、大阪すみよし少年少女合唱団も同じです。この度は、オケ合わせ前に2回ほどレッスンに伺いましたが、団員のマナーの良さは気持ちよく、さらに助言への飲み込みと消化の速さには舌を巻くほど。そして、オケ合わせまでにわたしの要望を120%の高みまで引き上げてくださった前田章先生、中村恵美先生には感謝を捧げます。

大フィル合唱団を褒めると手前味噌のようで少々憚られますが、見事だったと呼んでも許されるでしょう。この作品を歌い込んでいることについては、全国のどの合唱団にも負けていないはずで、その表現の悉くが、内面から沸き上がってくるかに自然であったし、普段、大フィル定期ではラテン語やドイツ語ばかりを歌っていながら、日本語の発音も明瞭で、本当に指揮台の上から頼もしく眺めておりました。回を重ねる毎の成長を讃えたいと思います。第4曲「御船謡」に於ける腰の据わった「ヤー!」の声には、この掛け声に拘られていたという信時潔先生もご満足頂けたのではないかしら?

さて、当然のことながら、大フィルも素晴らしかったです。日頃、彼らが対面している世界や日本の一線級の指揮者たちと較べてしまえば、我が哀れな指揮など「屁」のようなものだと想像しますが、それでも、コンマスの須山暢大さん以下の全員が、終始よい演奏をしようという姿勢を崩すことなく、ステージ上では表現者としての止むにやまれぬ魂をメラメラと燃え上がらせてくれました。「海道東征」で声楽陣を盛り立ててくださったのはもちろん、「未完成」では、第1楽章展開部の凄絶さ、第2楽章の目眩く転調の妙など、一流のプロにしかなし得ない境地を間近に聴かせて頂けたことは幸せでした。

終演後、直接、間接に多くのお客様よりの感謝や感動のお言葉を頂戴することができました。わたしとして、意外というか、新鮮だったことは、「聴きながら自然に涙が溢れてきた」「感動で泣いてしまった」という声が少なくなかったことです。第2ヴァイオリン奏者のおひとりも、演奏しながら、ハンカチで涙を拭うお客様が見えた、と語っておられました。むろん、舞台上のわたしたちは、「客を泣かせてやろう」などという下種な考えなど持ち合わせておらず、ただひたすら、作品に献身していただけです。それで、このような現象が起こるというのは、やはり北原白秋による詩と信時潔の音楽による「海道東征」という作品の美しさによるものだと思われます。とはいえ、たった1度の本番で究極の到達することは適いません。もう一度、機会が与えられるなら、表現の無駄を削ぎ落としつつ、さらなる高みを目指し、表現を深化させたいと考えております。

最後に、このような素晴らしい演奏会を企画してくださった産経新聞様に感謝の念を捧げると共に、わたしを指揮者として抜擢してくださった大フィル事務局F氏の蛮勇を讃えたいと思います(笑)。

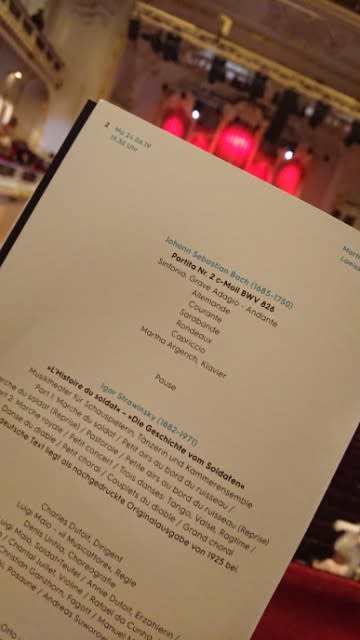

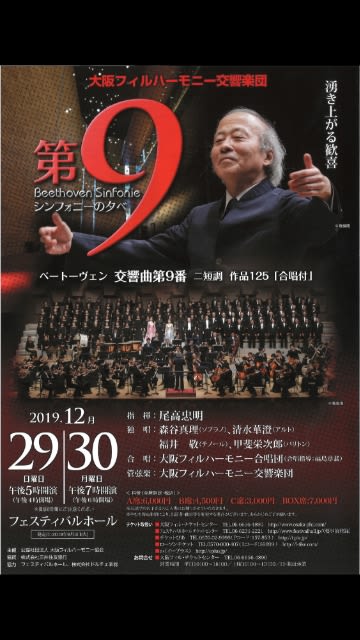

交声曲「海道東征コンサート

2019年11月8日(金) 18:30開演(17:30開場)

<出演>

指揮:福島章恭

独唱:幸田浩子(ソプラノ)

清野友香莉(ソプラノ)

石井 藍(アルト)

小原啓楼(テノール)

原田 圭(バリトン)

合唱:大阪フィルハーモニー合唱団(合唱指導:福島章恭)、大阪すみよし少年少女合唱団

<曲目>

シューベルト/交響曲 第7番 ロ短調 D759「未完成」

信時 潔/交声曲「海道東征」

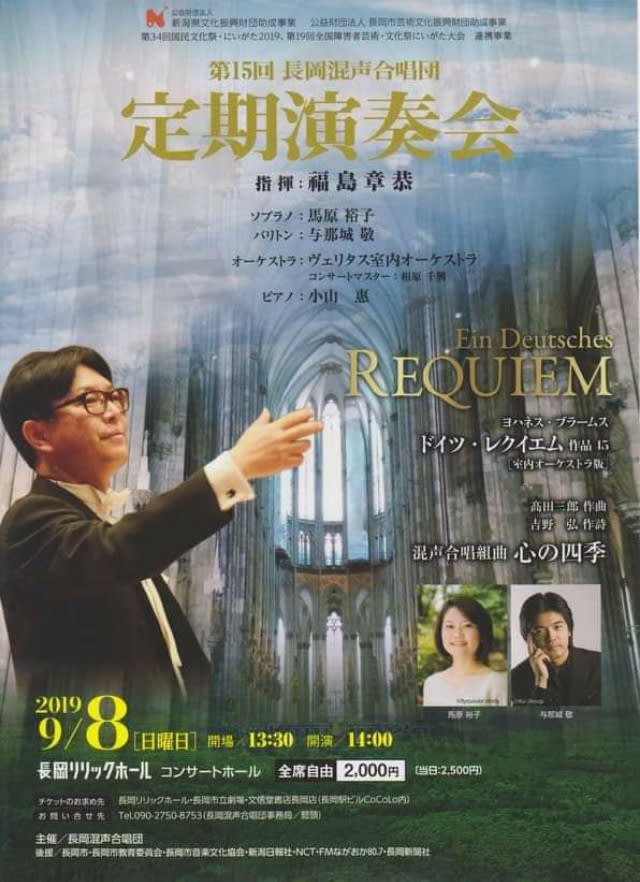

もう4日も経ってしまったが、長岡混声合唱団第15回定期演奏会は成功裏に終わった。

「ドイツ・レクイエム」に関しては、2月のサントリーホール、6月のベルリン・フィルハーモニーホールにつづき、今年三回目の本番指揮となる。

260名を越す大コーラスと対峙したサントリー公演、いかにもドイツといった重厚なサウンドをもつベルリン響とのベルリン公演、いずれもが印象深いものであったが、

今回の室内オーケストラ版での演奏には、特別な感動があった。

最も小さな編成の合唱団、室内オーケストラ、そして、長岡リリックホールという中規模のホールでの演奏。

フルート(ピッコロ持ち替え)、オーボエ、クラリネット、ファゴット、ホルン(1パートを2奏者に振り分け)、ティンパニ、弦五部のためのアレンジに、オルガンを追加しての室内オーケストラは、

オリジナルの大編成に較べ、1人当たりの奏者の演奏する分量も多く、さらにアンサンブルには緻密さが求められる。それが、実に見事なパフォーマンスを見せてくれたのだ。

その夢のように美しいサウンドに乗せて、長岡混声合唱団は持てる力をすべて、否、実力以上の力を出してくれたと思う。

専門的音楽教育を受けたメンバーが多いわけでもなく、平均年齢が若いわけでもない。

技術的には、これより上手い合唱団はいくらでもあるだろうが、そこに生まれるハーモニーには独特の味わいがあって、聴くものを惹き付ける。

そのことは、独唱を務めてくださった馬原裕子さん、与那城敬さんのお二人も認めてくださったことである。

さて、そのお二人のソロが最高で、オーケストラと一体になったギリギリの表現は、ひとつのゾーンに入っていたと思う。

その奇跡の時間を指揮台の上で体験できたわたしは、幸せであった。

前半の髙田三郎「心の四季」は、長年のパートナーである小山惠さんのピアノで。

休憩後の静寂とは違って、客席にちょっとしたざわつきや物音が多く、指揮に集中するのが難しかったが、髙田作品の美しさを伝えることはできたと思う。

「心の四季」に関しては、来る21日(土)長岡造形大学に於ける県文化祭での再演が決まっているので、さらによい演奏をしたいと思う。

※いま、手元に本番やコーラス付リハーサルの写真がないため、オーケストラ稽古の写真のみにて失礼致します。

この週末は混声合唱団ヴォイス(厚木)~大フィル合唱団~長岡混声合唱団集中レッスン。密度の濃い時間を過ごしました。

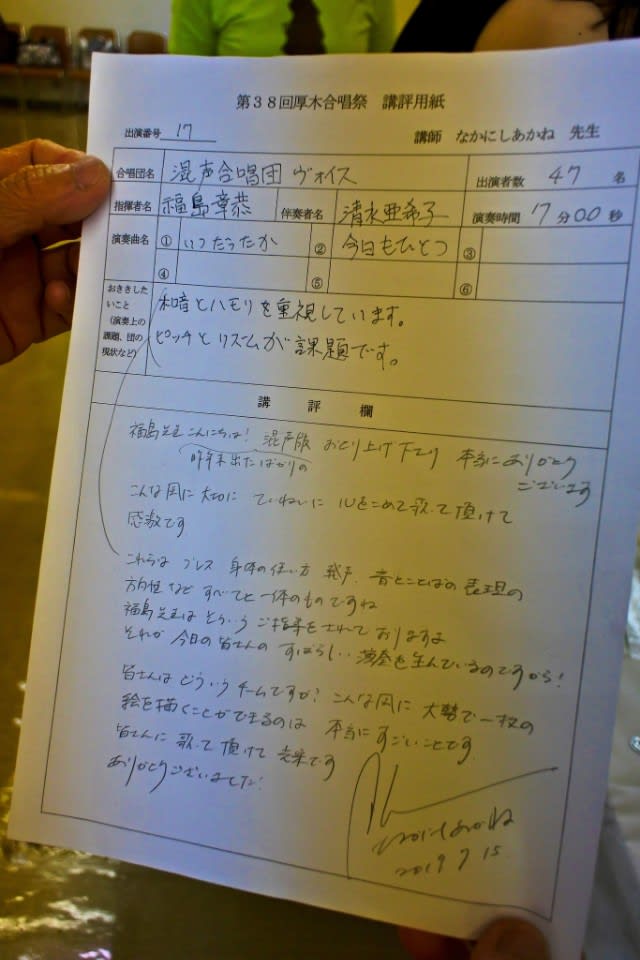

混声合唱団ヴォイスは、ここのところ7月15日(祝・月)の厚木市合唱祭に向け、なかにしあかね先生の「いつだったか」「今日もひとつ」の稽古に集中していたため、ベートーヴェン:ミサ曲ハ長調に復帰しての二回目の稽古。

いま振り返っても、厚木市合唱祭でのなかにしあかね先生との心の交流は美しいものであった。まだまだ、発展途上にある我々の良いところだけを見つめて評価してくださり、さらには会場および打ち上げの全体合唱では、厚木市合唱連盟の委嘱作「よかったなあ」からの「けやき」の指揮をしてくださった。その指揮の美しかったこと。なかにしあかね先生の指揮は、所謂指揮者の指揮ではないのだけれど、その心の自由さ、伸びやかさ、優しさが全身から溢れていて、歌う我々の心まで清らかにしてしまう。

この体験の有る無しで、今後のなかにしあかね作品へのアプローチはまるで違ってしまうほどの希少にして、感動的な時間でした。

(あ、これは、悪友・宍戸純先生とのツーショット。かれこれ30年近いお付き合い)

素敵なご縁を作って頂いた厚木市合唱連盟、そして、なかにしあかね先生に深く感謝致します。

昨日、7月22日(月)は、我が地元、町田市民フォーラムにて、又吉秀樹さんのテノール・コンサートへ!

第1部:イタリア古典歌曲、第2部:日本歌曲 第3部:オペラ・アリア&重唱

という休憩無しの3部構成。

第1部では、声楽家としての基礎を問われる古典歌曲で真っ向勝負し、第2部では明瞭な日本語ディクションとともに類い希な芸達者ぶりを見せつけ、

そして、第3部では、2人のゲスト、金持亜実(ソプラノ)、井上雅人(バリトン)を迎えての声の饗宴!

イタリアのテノールに必携の声の輝かしさと男も酔わせる色気を満喫してきました。

共演のお二人の声と歌にも大満足。

聴きながら頬が緩みっぱなし、いやあ、本当に愉しいコンサートでした。

終演後には、熱烈なベイスターズ・ファン3人組による記念写真を撮影。

いつか、一緒にハマスタで応援したいものです。

入場料1,000円という破格の企画(なんと第148弾!)をしてくださったのは町田イタリア歌劇団さん。

地元ゆえ、何度もチラシやポスターで目にしてきたお名前でしたが、今回が初体験。

歌手が素晴らしければ、オーケストラでなくてもこんなに楽しめるのだ、ということを教えてくれました。

これなら応援したいし、本公演にも行ったみたいですね。

心よりの拍手とともに、帰りがけには額は僅少ながらカンパもして参りました。

又吉さんとは、来年5月2日(土)、紀尾井ホールに於けるベートーヴェン:ハ長調ミサでの共演も決まっています。

その日が、本当に楽しみになりました!