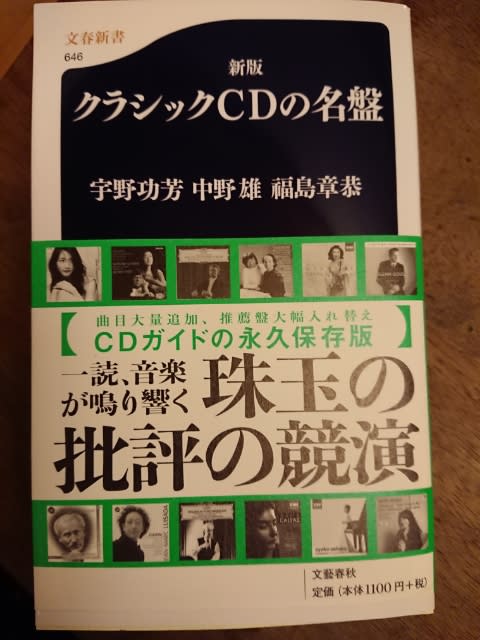

ご報告が遅くなったが、今月1日付にて、文春新書「新版クラシックCDの名盤」が増刷された。第6刷である。初版の刊行が2008年7月20日。出版不況と音楽ファンのCD離れが加速するなかの増刷は本当にありがたい。12年の長きにわたり現役選手でいてくれたわけで、愛おしさが湧き上がる。すべては、支持してくださった読者の皆様のお蔭であり、ここに感謝の意を表したい。

さらに、旧版「クラシックCDの名盤」の初版刊行からは21年間が経ったということになる。旧版はよく売れた。9年間で17刷を重ねた。続編の「演奏家篇」と合わせて10万部を超えたというから、クラシック音楽を扱った書籍としては破格の売れ行きであった。

宇野功芳先生のカリスマ、中野雄さんの博識、この二大巨頭に福島章恭という向こう見ずな若造が絡むという斬新なスタイルに人気の秘密があったのかも知れない。この大ヒットは文春新書編集部を大いに喜ばせることになったが、実のところ企画の段階では、文春社内からは期待されていなかったらしい。「共著は売れない」というジンクスがあるのだという。さらには、当時、文春にはクラシック音楽に詳しい編集者も校正者もおらず、さらに新書というジャンルに類書がないものだから、「こんなものが売れるとは思えない」という空気が蔓延していたのである。

原稿を書くのは愉しかったが、その後、本が出来上がるまでには苦労があった。というのも、校正者がいないということは、自分たちで校正までもしなければならなかったことである。誤字、脱字、漢字の統一などは社内の方にもできるのであるが、作曲者、作品、演奏家、レコード会社、CDにまつわることなど、音楽的なこと一切はすべてチェックしなければならない。たとえば、シューマンがショーマンと印刷されていたも文春サイドでは直してくれない。管弦楽団と交響楽団の表記違いも自分たちで発見しなければならない。デッカとかグラモフォンとか言っても、これは何ですかと問われる。ある編集者からは「福島さん、ヴァイオリンが歌うと書いてありますが、ヴァイオリンって歌うものですか?」と問われて腰が抜けそうになったのは笑い話である。

致し方なく、中野さんとぼくとの2人が何晩も文春編集部に泊まり込み、校正、編集作業を続けた。紙面に少し隙間ができたら、即興でコラムを執筆し挿入するなど、今となっては懐かしい思い出だが、昼間は片眼ずつ眠るようなおよそ1週間。宇野先生からは「福島君、それは君たちの仕事ではない。編集者に任せて帰りなさい」と叱られるし、中野さんからは「そんなこと言ったって、ぼくらがこれをやらないと本が出ませんよ」と諭されるなか、ようやく校了となったときは、嬉しかったなあ。

旧版冒頭のヴィヴァルディ「四季」にソナトーリ・デ・ラ・ジョイオーサ・マルカを挙げられていて、こんな名前聞いたこともない…とずいぶん長いことCD屋を回りようやく入手した時の嬉しさといったら…

選曲の妥当性、それに対する推薦理由など、何度も何度も繰り返し読んで、最も自分の感性に合ったCDを選び出し、CDコレクションにそれなりのベクトルを得られたこと(勿論『レコ芸』なども参考にしてはいましたが、読まなくなって久しい)が最大の喜びでした。

「演奏家編」でのピエール・モントゥーの高評価には、モントゥー・ファンとして嬉しかったですが、どうしたら中野さんのようにコンセルトヘボウのリハーサルに立ち会えたのだろう?と思い、中野さんの文で追体験した気分になったりしました。

一番の楽しみは三人三様で意見が食い違ったまま記述されていることでしたね。

宇野さんも亡くなられ、もはや『最新版』は望めなくなった今、この4冊が、クラシック批評の一里塚となったことは確かです。

いまだに結構汚れた4冊は枕元に置いてあり、時に調べ、時に眺めしております。

私の推薦する盤は手には入りにくい、という多くのお叱りの声の届いたことを懐かしく思い出しました。モントゥーは素晴らしいですね。年齢的に叶わなかったとはいえ、大阪でのライブ、体験したかったです。