今夜はブルックナー8番を聴いた。

とても良い演奏だったと思う。第1楽章こそ、管楽器にミスが目立った(特に3番フルートは大失態!)けれど、スケルツォの躍動、第3楽章の集中力、フィナーレの堂々たる歩みなど、全体には名演と呼んでよいだろう。

しかし、なんというか、ここに詳細な感想や批評を書く意欲が湧いてこないのだ。一昨日のブラームスにつづき、どうしてかなぁ? しかし、少しだけ頑張って書いてみよう。

ヤノフスキのブルックナーは、とてもとても音楽的なのだけど、こちらの魂を天上世界や宇宙へ誘ってくれるわけではない。いや、宇野先生のように「ブルックナーにはひとつのスタイルしかない」というつもりはないけれど。

弦と管のバランスの設定の仕方には独特のものがあって、トロンボーン・セクションを抑えることで、中低弦のハーモニーを体感できたり、反対に弦を抑えることでクラリネットなど木管の調べを浮き立たせたり、細やかな芸を聴かせた。ただ、ヴァントほど作為を感じさせない自然さのあるのは良しとしたい。

というわけで、ヤノフスキのブルックナーを大いに楽しんだり、感心したり、参考にしながら聴いたわけだが、マタチッチや絶好調時の朝比奈のように魂を別世界に連れていかれるレベルではなかった、というのが正直なところである。

と、今宵はこんなところで、ご容赦願いたい。

エリシュカ先生との本番の待つ大阪フィルハーモニー合唱団とのドヴォルザーク「スターバト・マーテル」レッスン、今日はその二回目。

合唱指揮者として「客演」という異例の立場ではあるけれど、シェフの井上道義先生からも「思い切りやれ!」と発破(半ば脅迫?)をかけられ、さらには合唱団内部からも質的、精神的変革を遂げたいという欲求を感じたこともあり、遠慮なくやらせて頂いている。

発声や呼吸法の根幹からアプローチしているため、団員諸氏の共鳴なしには成り立たないレッスンであるが、幸いにして、皆さん歓びをもって臨んでくれている。有り難いことだ。

本番までに与えられた期間はあまりに短いが、我が20余年にわたる研究、研鑽の成果を惜しみなくお伝えし、エリシュカ芸術、並びに朝比奈先生時代からの愛着ある大阪フィルへのご奉仕とさせて頂きたい。

明朝のバウムクーヘンとみかんジュースも楽しみ。

ベルクでは、東響の弦の美しさに酔った。スダーン時代には聴かれなかった豊穣が芽生えてきているのは喜ばしいこと。ただ、ノットのアプローチはベルクには、心優しすぎたかも知れない。もっと、心も凍るような冷徹な厳しさや刃の鋭さを望みたい気持ちも残った。

さて、メインの「パルジファル」は抜粋と言っても、その切り取り方は一筋縄ではない。第1幕は前奏曲のみ、第2幕はクンドリーとパルジファルの二重唱、第3幕は「聖金曜日の音楽」のみという大胆なもの。

この哲学的な意味は、他に語る人もいるだろうから、ここでは触れない。わたしが語っておきたいのは、その音楽の至純な美しさだ。まさに聖金曜日の奇跡に立ち合うが如く、聴きながら心の浄化されていくようであった。

歌手は、パルジファルのエルスナー(Ten)、クンドリーのペンダ(Sop)ともに絶品! 美しい声とともに息詰まるドラマを堪能した。

「これからは東響の時代ですね」

終演後、食事をともにした友人がポツリと呟いたその言葉が、胸にズシリと響いた幸せな夜であった。

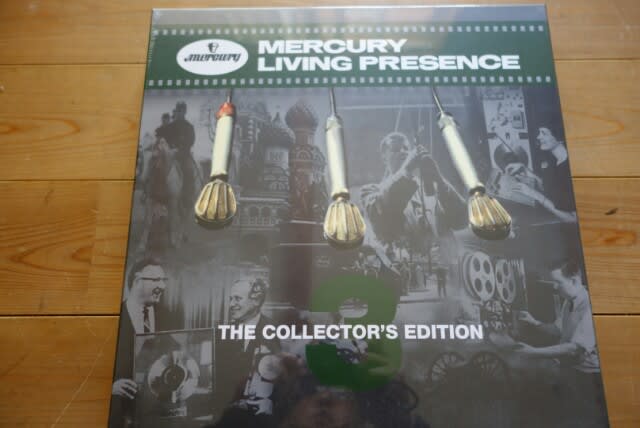

おや、なんだこれは?

しかし、凄いラインナップだなぁ。

ほぼ同じ価格のCDボックスが53枚組なのに対し、こちらはそのエッセンスとも呼べる僅か6LP。

ボクが選ぶなら、真っ先にパレーのシューマンやドラティのブラームスを入れるのだけれど・・・。

ディスク1にモノーラル録音を持ってくる辺り、強い自信を感じ取ることが出来る。

これから楽しみたい。

http://tower.jp/item/3796832/Mercury-Living-Presence-Vol-3<限定盤>

http://www.hmv.co.jp/news/article/1501150062/

【収録情報】

Disc1

● レスピーギ:ローマの祭り

● レスピーギ:教会のステンドグラス

ミネアポリス交響楽団

アンタル・ドラティ(指揮)

1954年録音(モノーラル録音)

Disc2

『ウィンナ・ワルツ・パプリカ』

● レハール:『メリー・ウィドウ』~ワルツ

● カールマン:『ジプシーの女王』~ワルツ

● ヨゼフ・シュトラウス:オーストリアの村つばめ

● ドホナーニ:『ピエレットのヴェール』~結婚のワルツ

● ワルトトイフェル:スケーターズ・ワルツ

● ランナー:シェーンブルンの人々

フィルハーモニア・フンガリカ

アンタル・ドラティ(指揮)

1958年録音

Disc3

● ブロッホ:コンチェルト・グロッソ第1番

● ブロッホ:コンチェルト・グロッソ第2番

イーストマン=ロチェスター・オーケストラ

ハワード・ハンソン(指揮)

1959年録音

Disc4

● フランク:交響曲ニ短調

デトロイト交響楽団

ポール・パレー(指揮)

1959年録音

Disc5

● サリヴァン:パイナップル・ポール

● ロッシーニ/レスピーギ:風変わりな店

● グノー:『ファウスト』よりバレエ音楽

イーストマン・ウィンド・アンサンブル

フレデリック・フェネル(指揮)

1959年録音

Disc6

● ワーグナー:『さまよえるオランダ人』序曲

● ワーグナー:『ニュルンベルクのマイスタージンガー』コンサート用組曲

● ワーグナー:『ワルキューレ』~ヴォータンの告別と魔の炎の音楽

● ワーグナー:『リエンツィ』序曲

デトロイト交響楽団

ポール・パレー(指揮)

1960年録音

新国立劇場「マノン・レスコー」2日目を観る。

主役級3者の声の饗宴に酔い痴れた。

デ・グリュー役のグスターヴォ・ポルタはまさにイタリアのテノールの声! 少々小回りは利かないのだけれど、それも持ち味だろう。ただ、その貫禄に充ちた体躯、どの角度から眺めても学生には見えない(笑)。

スヴェトラ・ヴァッシレヴァ(S)のタイトル・ロールもよかった。とくに終幕の絶唱は見事と言うほかない。兄レスコー役のダリボール・イェニスも良く通る声で芝居も極めて自然で上演の成功に貢献している。

厚木モツレクでご一緒した森口賢二さんの海軍司令官も存在感があって嬉しかった。

モランディ指揮の東京交響楽団も好演。

それにしても、プッチーニの音楽は美しい。夢見るようなメロディ、ハッとする転調、凝りに凝ったコーラス・パートなど、成功を目指して筆を振るったプッチーニの入れ込み様が伝わってくる。

惜しいのは脚本の弱さか。

マノンのキャラクターの描き方が中途半端で、どうにも感情移入しにくいのだ。

どうせなら、原作のようにもっと男を溺れさせる悪女に徹すれば良かったのに、徒に同情を誘おうとするのがいただけない。

自業自得感がつきまとって、その死がミミへの共感にはほど遠いものとなっているのはやむを得ないだろう。

筋の展開の唐突さにも、一瞬しらけてしまうことがあった。

以上、改めて、これに続く「ボエーム」「トスカ」「蝶々夫人」の凄さを感じさせるところではあるけれど。

追記

終演後、トイレにも寄らず真っ直ぐに初台駅ホームに着くと、すでに楽器を抱えたオケの人たちがいっぱい。

この家路につく早業にプロの凄みを感じた!

スヴェトラ・ヴァッシレヴァ/グスターヴォ・ポルタ/ダリボール・イェニス/妻屋秀和/望月哲也/鹿野由之/羽山晃生/井坂 惠/大塚博章/松浦 健/森口賢二

作曲:ジャコモ・プッチーニ

指揮:ピエール・ジョルジョ・モランディ 演出:ジルベール・デフロ

合唱:新国立劇場合唱団 管弦楽:東京交響楽団

反断捨離連盟名誉会員のわたしではあるが、そろそろレコードの一部を処分をしないことには家での暮らしが立ちゆかなくなってきた。

しかし、いざ処分候補の盤を聴いてしまうと手放し難くなってしまうのは人情だ。

たとえば、同じ指揮者のベートーヴェン交響曲全集でも「テスト・プレス」盤と正規発売盤では、微妙に音質が違って、どちらかを選べなくなってしまう。

数時間かけて、あれこれ聴き較べて、結局2組とも棚に戻してしまうのだから、始末に負えない。

また、明らかにテスト盤の方が音が生々しいのに、そのうちの1枚のコンディションが悪いがゆえに、もう一組を残さざるを得ないというケースもある。

困ったものだ。

桜の咲く頃までには、ある程度の目処は立つのだろうか?

カードリッジ再復活後、最初に鳴らしたレコードはこれ。

内田光子によるモーツァルト ピアノ・ソナタ第11番イ長調K.331「トルコ行進曲つき」。

第12番へ長調K.332、幻想曲ニ短調K.397がカップリングされている。

ピアノものにしたのは、大音量のオーケストラものにすると、届くはずの宅配便のベルが聞こえなくなるから、という消極的な理由だったが、そんなことはどうでもよい。改めて素晴らしい演奏であり、録音である。

内田光子のモーツァルトといえば、テイトと共演したコンチェルトばかりに人気が集まり勝ちだが、なかなかどうして、ソナタも超一級の名演奏だ。

内田光子のソナタ全集が、コンチェルトに較べ、いまひとつ人気の出なかった理由は、奔放さの抑制された内面的なパフォーマンスにあるのかも知れないが、ここに広がる内的な宇宙こそ無限ではなかろうか?

タッチの煌めく美しさ、千変万化の音色の移ろいやモーツァルトと一体化する呼吸を、何者にも邪魔されず堪能できるのだから、このソナタ全集こそ、わたしにとって大きな宝である。

深遠をのぞきこむような幻想曲K.397とともに我が魂は、彼岸を逍遙する。というけで、2枚目のレコードは幻想曲 ハ短調K.475~ソナタ第14番ハ短調K.457を収めた第4集としよう。

それにしても、いつもながら、内田光子の楽器のコンディションは最上で、録音もとびきりに美しい。この極限の美の再生はアナログ盤ならではの歓びと言えるだろう。

さて、前回とはカードリッジが替わった。ZYX LIVE18である。リード線は光悦(現行版)。

最初、LYRA Titanに組み合わせていたZYXであるが、再生を重ねるうちに高音の強さが気になりはじめ、Titanは神木の木製カードリッジに戻し、これを持ってきたのである。

接続部の誘電性エポキシ(銀入り)は、まだ乾燥しきっていないが、今のところ音質に問題はない。