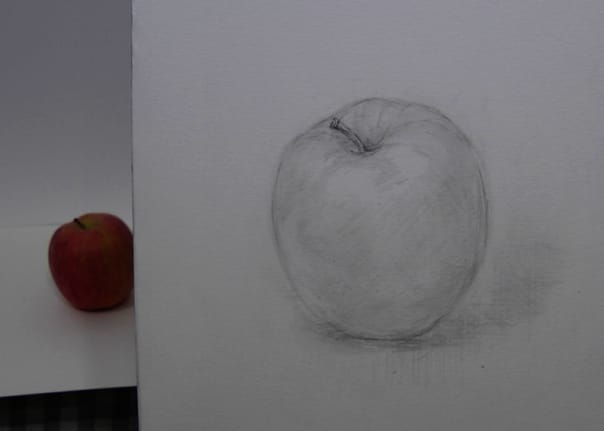

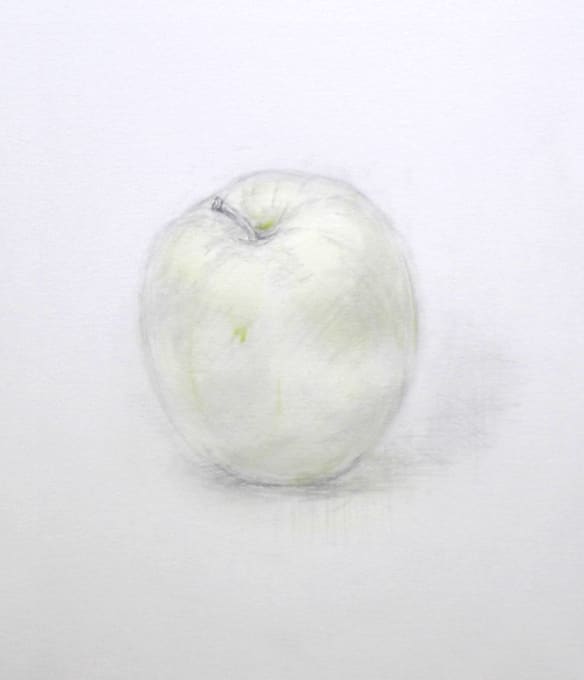

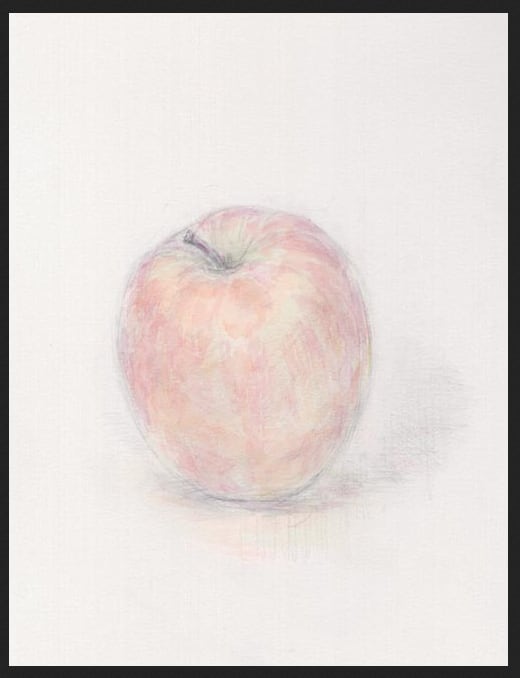

前回に続くと書きましたが、リンゴの着彩を続けてしまうと、途中の段階の参考作品がなくなってしまいます。途中でも、一枚の絵として鑑賞に耐えられる完成度。それに立体感や空間や鮮度の高い美しい色彩。これらを観てもらうために、あえて途中で止めることにしました。本画は置いてあるリンゴを見て行います。

ということで、今回は水彩に使う顔料の話です。透明水彩絵の具はホルベインが安いのですが、特に赤系統に物足らなさがあるので、高価なウインザーニュートンで補います。

ホルベインは30色のセットが便利。この中で、ヴィリジャンと書いてあるグリーンは絶対に使いません。自然界にはない色だからです。もっとも、工業製品のどぎついグリーンには使うことはありますが、植物には絶対に使ってはいけません。ひと塗りで下品になります。

ウインザーニュートンですが、特にバラやリンゴを描く時に、この色でなくてはならないと痛感します。例えば、識別番号576 ローズドーレ、587 ローズマダージェニュイン、448 オペラローズ、489 パーマネントマジェンタ、502 パーマネントローズ、などの赤系統。ローズドーレとローズマダージェニュインはとても透明度が高いので、上塗りしてごまかそうとしても無駄となります < `∀´ >。

グリーン系ほかでは、460 ペリレーングリーン、638 テールベルト、190 コバルトターコイズ、140 セルリアンブルー、672 ウルトラマリーンヴァイオレットなどなど。

ブルー系は少ないですが、これは風景画に必要なもので、花やリンゴを描くときは下塗り程度にしか使わないのでホルベインでも大丈夫です。風景画で凝りたい人は揃えればよいでしょう。

また、グリーンもオーレオリンとブルー系との混色で幅が出ますし、透明水彩だからパレット上で混色してはいけないという事はありません。それから、絵の具は仕切りのあるパレットの枠に適当に絞り出しておきますが、乾燥しないように枠の奥に表面積が小さくなるようにします。受験生は毎日使うので大型のパレットにどっぷりと出して使いますが、僕はプラスチックのパレットに少しだけ出して使っています。パレットが汚れてきたら、水道で流しながら、汚れた部分だけ洗います。絵の具は無闇に流さないように。

筆は水彩用のものよりも、高価ですが日本画の筆が良いです。彩色と削用(さくよう)と面相が中小2本ずつ。それに平筆か刷毛があれば大抵のものは描けます。筆をつなげた連筆も便利ですが、高価なので日本画向きです。水彩では特に必要ありません。

今は知りませんが、昔のデザイン科は大きな筆一本で描いていました。僕たち日本画がデザインの着彩に影響を与えて、日本画の筆を用いる生徒も出て来ました。今はどうですかね。しかし、大きな筆で全てを描くという発想自体が馬鹿げています。全員、疑問を持つということを知らないのでしょうか。

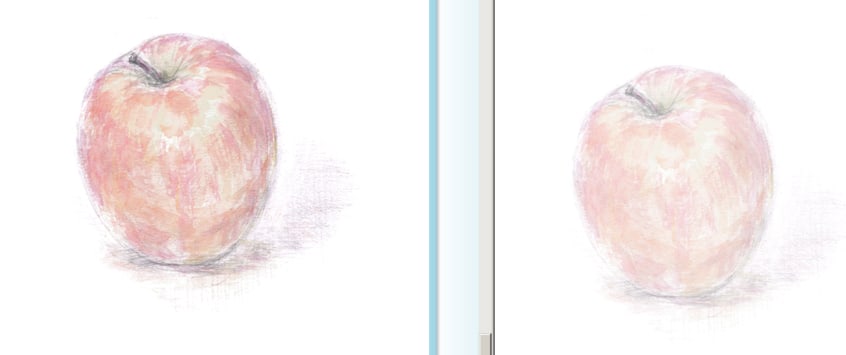

なお、試聴会まで間があるし、実物を観てもらう手段としてレンタルを行うことにしました。往復の送料で一週間単位とします。いちいち僕の所に戻されるのは面倒なので、SNSメンバー間は順番を決めて、連絡を取りながら行なってください。

エフライム工房 平御幸

ということで、今回は水彩に使う顔料の話です。透明水彩絵の具はホルベインが安いのですが、特に赤系統に物足らなさがあるので、高価なウインザーニュートンで補います。

ホルベインは30色のセットが便利。この中で、ヴィリジャンと書いてあるグリーンは絶対に使いません。自然界にはない色だからです。もっとも、工業製品のどぎついグリーンには使うことはありますが、植物には絶対に使ってはいけません。ひと塗りで下品になります。

ウインザーニュートンですが、特にバラやリンゴを描く時に、この色でなくてはならないと痛感します。例えば、識別番号576 ローズドーレ、587 ローズマダージェニュイン、448 オペラローズ、489 パーマネントマジェンタ、502 パーマネントローズ、などの赤系統。ローズドーレとローズマダージェニュインはとても透明度が高いので、上塗りしてごまかそうとしても無駄となります < `∀´ >。

グリーン系ほかでは、460 ペリレーングリーン、638 テールベルト、190 コバルトターコイズ、140 セルリアンブルー、672 ウルトラマリーンヴァイオレットなどなど。

ブルー系は少ないですが、これは風景画に必要なもので、花やリンゴを描くときは下塗り程度にしか使わないのでホルベインでも大丈夫です。風景画で凝りたい人は揃えればよいでしょう。

また、グリーンもオーレオリンとブルー系との混色で幅が出ますし、透明水彩だからパレット上で混色してはいけないという事はありません。それから、絵の具は仕切りのあるパレットの枠に適当に絞り出しておきますが、乾燥しないように枠の奥に表面積が小さくなるようにします。受験生は毎日使うので大型のパレットにどっぷりと出して使いますが、僕はプラスチックのパレットに少しだけ出して使っています。パレットが汚れてきたら、水道で流しながら、汚れた部分だけ洗います。絵の具は無闇に流さないように。

筆は水彩用のものよりも、高価ですが日本画の筆が良いです。彩色と削用(さくよう)と面相が中小2本ずつ。それに平筆か刷毛があれば大抵のものは描けます。筆をつなげた連筆も便利ですが、高価なので日本画向きです。水彩では特に必要ありません。

今は知りませんが、昔のデザイン科は大きな筆一本で描いていました。僕たち日本画がデザインの着彩に影響を与えて、日本画の筆を用いる生徒も出て来ました。今はどうですかね。しかし、大きな筆で全てを描くという発想自体が馬鹿げています。全員、疑問を持つということを知らないのでしょうか。

なお、試聴会まで間があるし、実物を観てもらう手段としてレンタルを行うことにしました。往復の送料で一週間単位とします。いちいち僕の所に戻されるのは面倒なので、SNSメンバー間は順番を決めて、連絡を取りながら行なってください。

エフライム工房 平御幸