奈良西ノ京にあります 薬師寺東塔の保存修理見学会に行ってきました

6月2日、3日と往復はがきの応募当選者だけが入れます

素屋根の最上階7階から相輪をまじかに見ることが出来ます

往復はがきの当落です 朝一番だと競争率も少ないかなと 9時にしました

もう25年ぶりでしょうか 始めの頃に比べて落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

金堂から東塔の素屋根を望みます 完全に解体して使える部材瓦を振りい分けて

2018年12月に修理が完了します 26億8000万をかけて国県市が73%残り

7億2360万が薬師寺の負担になります

金堂の月光菩薩です その昔は小さな仮金堂に三体並んでいました

いよいよ素屋根の中に入ります 下から三枚目の屋根 正確には二階の裳階(もこし) が

正面に見える位置です 全員ヘルメット着用で見学です

明治31年から33年まで昭和25年から27年にかけても補修されています

下から3枚目の屋根の軒ですが、経年変化により、下の西塔のように瓦の端が、曲線を描かずに

真っ直ぐになってしまっています 垂木もかなりぼろぼろになってきています。

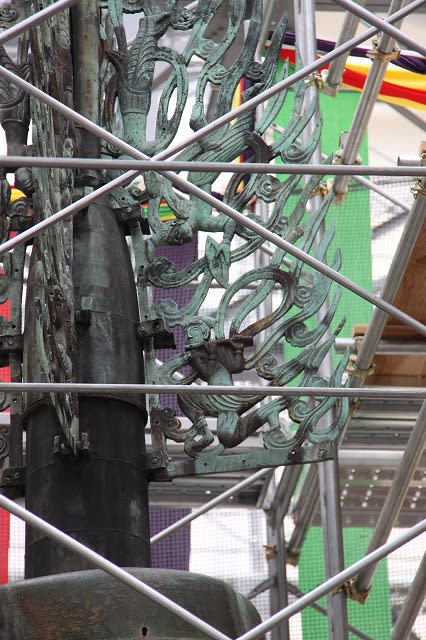

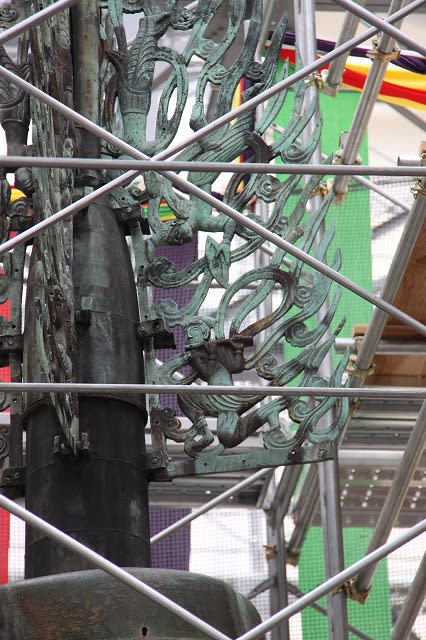

一番最上階に来ました 相輪と水煙の正面になります こちらから解体されるので 法要のため

五色の布が飾られていました。

地上から30数メートルの位置にある水煙の飛天が透かし彫りされています

外した後また見られるかもしれません

この東塔をみたフェノロサは東塔を 凍るれる音楽 と呼んだそうです

この上からは大講堂が下に臨みます 遠くには平城宮の大極殿と朱雀門が見えます

まだこれからこのような見学会を持たれるので、機会があれば参加したいものです。

6月2日、3日と往復はがきの応募当選者だけが入れます

素屋根の最上階7階から相輪をまじかに見ることが出来ます

往復はがきの当落です 朝一番だと競争率も少ないかなと 9時にしました

もう25年ぶりでしょうか 始めの頃に比べて落ち着いた雰囲気を醸し出しています。

金堂から東塔の素屋根を望みます 完全に解体して使える部材瓦を振りい分けて

2018年12月に修理が完了します 26億8000万をかけて国県市が73%残り

7億2360万が薬師寺の負担になります

金堂の月光菩薩です その昔は小さな仮金堂に三体並んでいました

いよいよ素屋根の中に入ります 下から三枚目の屋根 正確には二階の裳階(もこし) が

正面に見える位置です 全員ヘルメット着用で見学です

明治31年から33年まで昭和25年から27年にかけても補修されています

下から3枚目の屋根の軒ですが、経年変化により、下の西塔のように瓦の端が、曲線を描かずに

真っ直ぐになってしまっています 垂木もかなりぼろぼろになってきています。

一番最上階に来ました 相輪と水煙の正面になります こちらから解体されるので 法要のため

五色の布が飾られていました。

地上から30数メートルの位置にある水煙の飛天が透かし彫りされています

外した後また見られるかもしれません

この東塔をみたフェノロサは東塔を 凍るれる音楽 と呼んだそうです

この上からは大講堂が下に臨みます 遠くには平城宮の大極殿と朱雀門が見えます

まだこれからこのような見学会を持たれるので、機会があれば参加したいものです。