Bobby Vinton V.S. Johnny Tillotson (つづき)

その後、64年春に、ビートルズ以下のブリティッシュ旋風が押し寄せます。狭間の世代の歌手(“ティーン・アイドル”)たちは、軒並み第一線からの退陣を余儀なくされます。ジョニーは良く頑張った方だけれど、ボビーの活躍には遠く及ばない。ビートルズほか新世代アーティストとがっぷり四つでヒットを飛ばし続け、しかも他の多くの“元ティーン・アイドル”がチャート上から姿を消してからも、10年以上に亘り第一線で頑張り続けた。

それはともかく、62年後半からの2年間ほどは、似た路線、似たイメージ、似た実績、、、好むと好まざると、ライバル関係に置かれていたことでしょう。C&Wの通史(英文)を読んでいたら、こんな記述がありました。若手ナンバーワンC&W歌手、Bryan Whiteに関する紹介記事です。「若い頃のJohnny Tillotsonと初期のBobby Vintonをミックスした印象」(若い頃と初期がどう違うのか?何か意味があるのか単に語呂の問題なのか)。似た存在であると認識されているのは事実の様なのです。

ボビーとしては、(デビューは4年早くても、4つ年下で、アマチュアに毛の生えた程度の実力の)ジョニーみたいな奴と一緒くたにされてはたまらん、という思いが(意識的にしろ無意識的にしろ)あったのではないかと思われます。

Bobby Vintonには「ゼアー・アイブ・セッド・イット・アゲイン」をはじめとした、古いスタンダードナンバーのカバー大ヒット曲群があるわけですが、先にも述べたように、それらとはちょっと趣向の変わった、ほんの僅か前にヒットした、Bobbyと同傾向のイメージの年下でいわば格下歌手のカバー曲を、「これでもか!」とシングルA面でリリースし続けたわけです。個々の曲については以前に紹介済み(ほかにチャートインしなかった曲も多数)なので、ここでは省略します。

その最初が、64暮れから65年初頭にかけてのJohnnyのヒット曲「She Under Stands Me」。わずか一年半後の66年夏に、BobbyもシングルA面でリリースします。その後、堰を切ったように、似た傾向の格下歌手のヒットチェーンを、次々とカバーし続けるのです。

その時点では知らなかったのですが、この「She Under Stands Me」は、Johnnyがオリジネーターではありません。ジョニーより少し前に、テレサ・ブリューワーTeresa Brewer(1931~2007)がシングル盤をリリースしています。テレサは、ジョニーより8才、ボビーより4才年長。ドリス・デイDoris Day(1924-)、パティ・ペイジPatti Page(1927-)、ローズマリー・クルーニーRosemary Clooney(1928-2002)、マーガレット・ホワイティングMargaret Whiting(1924-)らと並ぶ、BobbyやJohnnyより一時代前の1950年代を代表する女性シンガーです。

60年代に入り、女性Pop歌手と言えば、コニー・フランシスConnie Francis(1938-)とブレンダ・リーBrenda Lee(1944-)に2極分化してしまった形ですが、50年代には、ConnieやBrendaに匹敵する大物女性シンガーが群雄割拠だったのです。その一人がTeresa Brewer。

1950年の初ヒット「Music! Music! Music!」が、Billboard No.1。その後1963年まで、2曲のNo.1ヒットを始め、 Billboardチャートヒット40曲(flip1曲とUnder-Bubbling 3曲を含む、他に73年にデビュー曲のリメイクがBubbling-underに)。

彼女の場合は、50年代を代表する歌手であるとともに、微妙に60年代にも繋がっているのですね。本来はジャズ系のシンガーなのでしょうが、60年代初頭には、多数の“ポップス黄金期”のヒット曲をカバーしています。例えば、ナンシー・シナトラNancy Sinatra(1940-)の日本限定大ヒット曲「Like I Do(レモンのキッス)」等々。

ある意味、コニーと並ぶ、60年代初頭の女性アイドルシンガーの側面も持っていたのではないかと。その辺りの視点から、もっと評価されても良いと思います。

その彼女の、最後のチャートヒットが、1963年暮にBillboard Bubbling-under第 130位にランクされた「He Understands Me」(作詞作曲は、C&WシンガーのMargie SingletonとMerle Kilgore)。

これがまた、いいんですよねー! Andy Williamsの「Can’t Get Used To Losing You」に良く似た、印象的なイントロから始まり(ジョニーも後にソックリなイントロの曲をリリースしている)、テレサの張りのある健康的で色っぽい声が、なんとも言えない魅力を醸し出しています。最後にYou-tubeを張り付けておいたので、ぜひお聴き下さい。

一年後に、Johnnyがリメイクしました。スローバラードと、アップテンポのカントリーナンバーが多い彼としては、ちょっと変わったスタイルの、抑えた感じのミディアムポップスです。

リアルタイムでの想い出が2つ。中学生の頃、ベンチャーズファンの同級生と教室で賭けをしました。Johnnyの「She Understands Me」と、同時に発売されたThe Venturesの「10番街の殺人Slaughter On Tenth Avenue」のどちらが、チャートの上位に行くかという。ベンチャーズは当時人気絶大で、アメリカでは「Walk Don’t Run(急がば回れ)’64」(Billboard Hot100第8位)、日本では「ダイアモンドヘッドDiamond Head」といった大ヒットを放ち、乗りに乗っていた時です。

当時、“狭間の歌手24 人衆”は、軒並みブリティッシュ旋風に吹き飛ばされてしまっていて、64年後半~65年前半の1年間にBillboard Top10に顔を出したのは、英国勢の影響をあまり受けなかった純バラード系のBobby Vinton(「My Heart Belongs Only You」「Mr. Lonely」)とVic Dana(「Red Roses For A Blue lady」)、英国勢との結びつきがあったRoy Orbison(「It’s Over」「Oh, Pretty Woman」)、Gene Pitney(「It’s Hurts To Be In Love」「I’m Gonna Be Strong」)、Del Shannon(「Keep Searching」)それが全てなのです。他の大半の“狭間の歌手”たちは、Top10どころか、Hot100にも届くか届かないか、軒並み全滅状態。

そのような状況の中でJohnnyは、Top40やAdultチャート上位に曲を送り込むなど、まだ健闘していたことから「シー・アンダースタンズ・ミー」31位、「10番街の殺人」35位と、かろうじて面目を保ったのです。

もう一つは、この曲のリリース時、ちょうど日本のレコード会社(キング←ケイデンス/コロンビア←MGM)が、相次いで米レーベルとの契約が切れ、Johnnyの曲が日本で発売出来なくなってしまった時期に当たったこと。当時「ミュージックライフ誌」に、湯川れい子さんが“新曲の番付け”というのを連載していたのですが、(そのうちの発売を見越して)「She Understands Me」を、なんと4カ月連続で横綱を含む番付け上位に据え置いたのです。新曲ですから普通は一回きりしか登場しないので、異例中の異例の処置だったわけです。

しかし、その甲斐なく「She Understands Me」は、日本では全くヒットしませんでした。やがて日本グラムフォンがMGMの発売権を得、当然「She Understands Me」が最初にリリースされると思っていたら、2曲遡って、すでに一年近く前にコロンビアから「君に心を奪われて」の邦題で発売されていた「I Rise, I Fall」(その時は全くヒットしなかった)が最初のリリース。しかし「恋のウルトラC」と邦題を変えて再発売されたこの曲が、ヒットに結びついたのです。「シー・アンダースタンズ・ミー」は、順繰りに2か月後のリリースとなり、「恋のウルトラC」と、夏になって発売された「涙くんさよなら」の2つのヒット曲の谷間に挟まって、全くヒットしないまま終わってしまったのです。

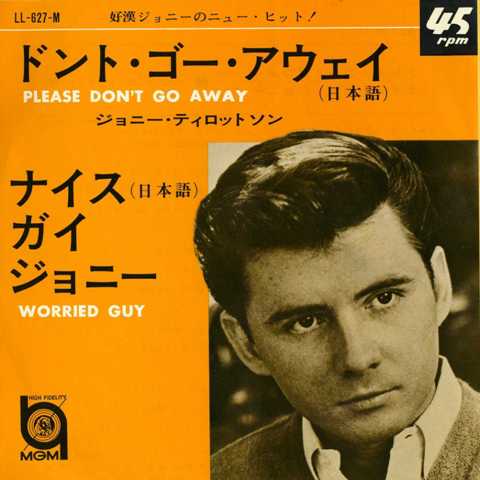

この「She Understands Me」をフィーチャーしたアルバムは、一曲一曲はともかく、全体のバランスがとてもよく、僕はJohnnyのベストアルバムだと思っています。このアルバムと、次の「That’s My Style」、およびその前後に発売された数枚のシングル盤のジャケットには、同じ時に写したと思われる、コマ違いの写真が使われています。樹木の幹に登ったカジュアルな服装のJohnnyの姿で、そのイメージに、彼の歌の志向が代弁されているように思うのです。その中でも、このシングル盤「She Understands Me」は、全シングル盤中、僕が最も好きなジャケットです。

さて、Johnny Tillotson「She Understands Me」の、1年半後の66年初夏、Bobby Vintonが、何故かタイトルを「Dam-De-Da」

と変えてこの曲を再カバー、シングル盤A面として対抗してきました。

66年には、完全に新時代に切り替わっていて、前年まで何とか持ちこたえてきたJonnyにも、全くヒットが出なくなっていました。Bobbyは、“狭間の歌手24人衆”中ただ一人、この後も60年代末から70代にかけて、「Coming Home Soldier」「Pleas Love Me Forever」「I Love How You Love Me」「My Melody Of Love」と、Hot100Top10クラスやACチャート上位に途切れることなく曲を送り続けます。

そのBobby Vintonでさえ、66年は中弛み、この曲の一つ前の「Tears」がHot 100第59位、AC27位、一つ後の「Petticoat white」がHot 100第81位と、彼としては物足りないランク(「Dam-De-Da」は、かろうじてTop40に食い込みましたが)。

最初にも記したように、こののち延々と「格下年少歌手ヒット曲のリメイク」が続くわけです(数字上は大半が負けてる)。そしてリメイクであるにも関わらず、原曲よりシンプルな構成。この「Dam-De-Da~She Under Stands Me」も、Johnnyが、彼の曲としては珍しくミディアムテンポの凝った曲づくりをしているのに対し、全くシンプルなスローバラード、最初に聞いたときは、正直、ちょっと驚きました。Johnnyもこんな風に唄っていれば良かったのにと、羨ましく思ったものです。

Teresa Brewer「He Understands Me」 (Billboard Bubbling-under第130位/63.11.9)

Johnny Tillotson 「She Understands Me」 (Billboard Hot100第31位、AC第4位/64.10-65.1)

Bobby Vinton 「Dam Di Da(She Understands Me)」 (Billboard Hot100第40位、AC第24位/66.4-66.6)

追記

以前のブログで、Brian Hyland「He Don’t Understands You」が、「She Understand Me」のアンサーソングではないだろうか?

と記したことがあります。その後に判明した答えを言えば、(歌詞もメロディーも全く異なる)無関係な曲であるらしい(ちなみに、Glen Campbellにも「She Understand Me」という曲がありますが、こちらも全く無関係です)。

もっとも、Brian Hylandの「He Don’t Understands You」に関しては、単純にそうも言い切れないのでは? という気もしているのです。彼が「He Don’t Understands You」をリリースしたのは1965年2月(シングルA面、ただしノンヒット)、Johnny Tillotson「She Understand Me」ヒットの直後です。BrianとJohnnyは、当時から仲が良いことで知られていますし、数年後にはJohnnyの作品「Dreamy Eyes」をカバー(シングルA面、やはりノンヒット)したりしていることから考えて、全く意識をしていなかった、ということもなさそう。曲の中身はともかく、タイトルに関しては、一種の“アンサー”とみることが出来るのではないでしょうか?