はじめに

私は大学院では伝熱工学を専攻し、その縁で民間航空機用エンジンの設計に憧れて就職し、以来40余年その思いを貫くことができた。その大部分は世界最先端の民間航空機用エンジンの国際共同開発プロジェクトであった。協働(Cooperation)の相手は、米国のGeneral Electric とPratt & Whitney 、英国のRolls-Royce などこの業界でのビック3といわれる会社だった。

新型エンジンの開発はその競争の激しさと市場からの要求の厳しさの故に、設計手法(特に信頼性設計とコスト、調達面などで優れていると思われる)と開発方法の面で世界の最先端を行くものと思われる。その中にあってのChief Designer やchief Engineerとしての経験からは、国内にあっては望むべくもない多くのものを学ばせてもらった。数えてみると、設計や技術に関する大小の国際会議を千回以上経験したようだが、最初の数十回の間に、「この分なら10年後には追い付き、20年後には肩を並べることができるであろう」と、このビジネスに密かな野望を抱いた。

理由は幾つかあった。第1に若い技術者の人材の優秀さであった。日本では優秀な学生が毎年必ず多数仲間として増えるのだが、米英の事情は全く違っていた。どの会社でも、有名な理工系大学の卒業生の新卒は皆無であった。米英ではこの産業が若い技術者にとってそれほどに魅力があるとは云えなかったからであろう。第2は会社組織の違いだった。日本の場合にはジェットエンジン3社と呼ばれる、IHI 、KHI 、MHI はいずれも重工業で幅広い研究と製造の経験を手の内に持っているのだが、英米ではエンジン専門の会社になっている。ジェットエンジンは熱機関の一つであるが、その設計、開発、製造に必要な知識と経験は多種多様であり、最終的には総合力の差が現れるものだ。過去の経験では及ぶべくもないが、将来性はむしろ有利であると考えてしまった。つまり、資本やリソースの面でも重工業を背後に持っているものが有利だと感じていた。そして、何よりも当時の日本は高度経済成長の真っただ中にあったからだ。

今から考えると、これらすべては若気の至りの一言に尽きるようで、残念至極。

私が航空機用エンジンの分野に入ったのは1970年、丁度、通商産業省(現:経済産業省)の「大型プロジェクト」と称するスキームで、長年浪人生活を余儀なくされていた「民間航空機用エンジンの研究開発」に予算が付いた初年度であった。勿論、それは偶然ではなく、大学院での研究生活中にそのことを知り、急遽(きゅうきょ)、就職希望先を変更してのことであった。

プロジェクトは、10年間で段階的に3種類のエンジンを設計して試作し、性能を確かめるもので、最終的には成功の暁に国産の島嶼(とうしょ)専用の短距離離着陸機や哨戒機に搭載すると云う野心的なプロジェクトであった。

最初のFJR710/10型では、中型機を飛ばすことに必要な推力を持つエンジンをとにかく廻すこと。3年後のFJR710/20型は、熱サイクルの圧力と最高温度とを世界的な水準にまで高めて、性能面での能力を実証すること。ただし、重量は問わないという条件であった。 さらに3年後のFJR710/600型は、性能と重量の両面で世界水準を実証すること。

そして最後のFJR710/600S型は、当時の航空自衛隊の輸送機を改造した「飛鳥(あすか)」と呼ばれる試験機に4発を搭載して、短距離離着陸の飛行試験を行うことであった。

このプロジェクトは、人数も予算も期間も今から思えば大胆な計画であったが、全ての設計条件をクリアーし、通商産業省「大型プロジェクト」の一番の成功例として、その後、長く伝えられることになった。私の職掌(しょくしょう)は、/10型では高圧タービン部分の研究と設計の担当であったが、/20型以降は全体設計の取りまとめの様な役割であった。

そして、FJR710/600S型の設計の最中に、突然Rolls Royce社からSir スタンレイなるこの世界の大御所が訪日されて、日英共同開発のプロジェクトを提案された。その提案は直ちに、通商産業省と日本のエンジン3社(IHI、KHI、MHI)に歓迎されて、調査チームを編成して共同事業の可否を調べることになった。私は技術チームのリーダーとして、一年余りの間Rolls Royce社の工場に隣接するMein Office内に一室を与えられ、新エンジンの設計と開発とに関する全てを学ぶことになった。そして以後約20年間にわたって、この世界に従事することになった、これが始まりである。

それからの約20年間は、民間航空機用エンジンの国際共同開発にどっぷりと漬かった期間であった。その間に既に世界中の空で2000機以上が毎日飛びまわっているAirbus A320機やMD90機に搭載されているV2500エンジンや、現在でも世界最大の推力を誇るGE90エンジン(Boeing777機に搭載)などの日本側分担部の設計部隊のチーフを務めた。

これらは、ともに単なる新技術を用いた改善ではなく、設計手法を含む大きな改革の成果であり、航空機用エンジンのイノベーションとも云えるものであった。そのことは、1980年代までは米国や欧州に行くためには、必ず途中(アンカレッジやモスクワなど)で燃料補給のために1回以上の離着陸を余儀なくされていたが、エンジンの飛躍的な燃料効率の向上で、同じ機体(例えばジャンボジェット)で世界中のどこへでもノンストップで行けることが可能になった。このためにビジネスマンの出張のパターンが大きく変わったことなどである。

また、当時はエンジンが4機装備されたジャンボなどでなければ、太平洋横断はできなかったが、設計と製造の信頼性の向上で、現在では2発機で世界のどこにでも直行できる。エアラインの収益向上にかなりの貢献だと思う。

しかし、技術力の進歩とは裏腹に、ビジネスとしての期待は全く外れてしまった。40年が経った今でも、日本のメーカーが世界に占める順位は全く変わりがなく、ビック3もそのままである。その事実は、世界を相手に活躍をしている自動車や電機産業に比べて(過去に遡れば、繊維、鉄鋼、造船、精密機械など枚挙にいとまがない)肩身の狭さを感じている。そのことは、始まって丁度20年後に開発プロジェクトのChief Engineerを卒業するときに強く予感したものだった。理由は色々あるが今はそれらのことは本稿の問題ではない。以降の私はそれ以前に学んだ事柄の専門度を高めることに興味を覚えた。すなわちビジネスを離れた設計論や技術論である。

20世紀の最後の20年間は、他の世紀末と同様に世界が大きく動いた20年間であった。その中にあって航空機エンジンの世界には、冷戦の終結が大きな影響を与えた。ビック3の売上高は直後の数年間に亘って大幅に落ち込み、優秀な若い人材は他の産業分野へ転籍し、研究に対するリソースも大幅に減ってしまった。

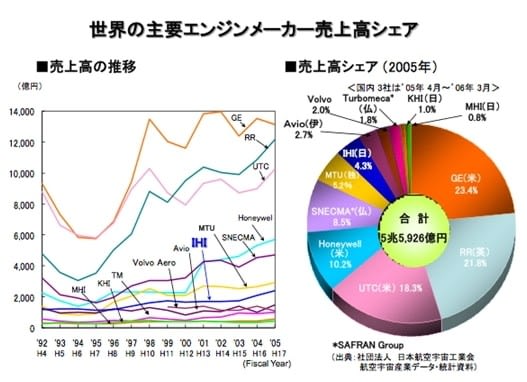

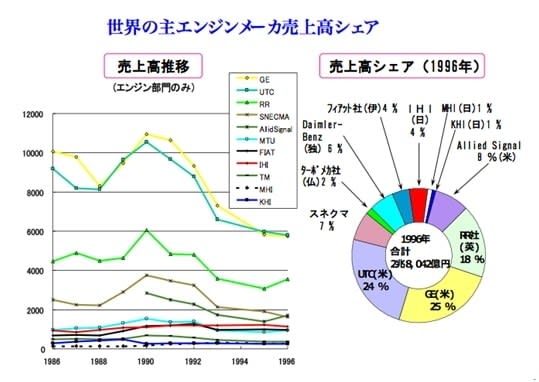

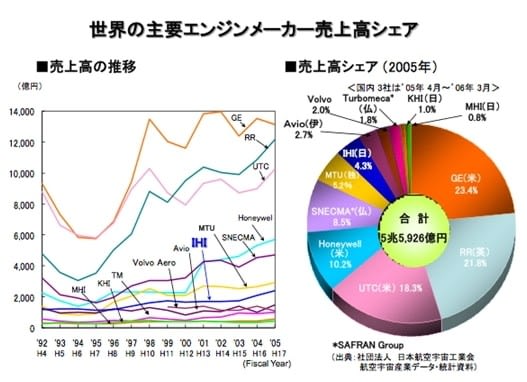

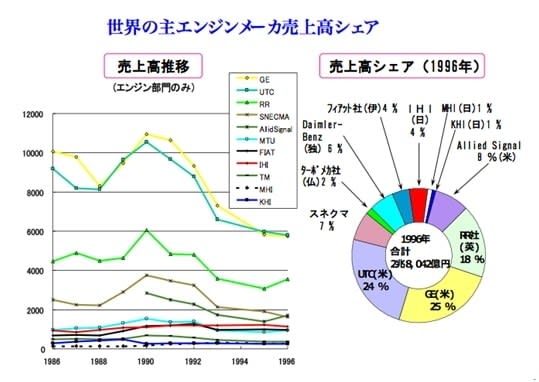

この間の世界の主要メーカーの売上高の推移を2つの時代に分けて図に示した。1990年をピークに急激に落ち込み、ほぼ5年後から急激に増加に転じた様子が明らかに示されている。

しかし、日本の場合には幸いにして、(別の観点からは、危機意識が共有されずにズルズルと時を過ごした不幸とも云える)この影響は皆無であった。民間エンジン関係は通常の景気の波による増減はあったが、官需は安定した長期計画に沿って比較的平静が保たれていた為である。このことも、夢の達成への一つの根拠であり、チャンスであったと当時は考えていた。

一方でこの間にビック3の経営は、ビジネス面と技術面で大きな改革と進歩を遂げることを余儀なくされた。それは、組織形態にはじまり、シックス・シグマ などの代表される様々な改善手法の適用、調達方式の見直し、エアラインにとって魅力的な規制緩和への努力の集中など枚挙にいとまがない。

我々は、世界最先端の競争の真っただ中にある開発機種に常に参加を続けたことで、その全てを実際の現場で経験することができた。この時期ならでの幸運であったと思わざるを得ないのである。

例えば、一世を風靡(ふうび)したシックス・シグマについても、丁度、ジャック・ウエルチ の最盛期であったのだが、いち早くGE社のブラックベルト やその指導員(チャンピオンと呼ばれていた)との直接対話を重ねることができた。

また、BPR(Business Process Re-engineering) についても、彼らの反応は早く、しかも徹底している。それらについても同時進行の渦中にあって、良いものは取り入れ、日本人の感覚では疑問に思うもののその後の推移などを知る機会も得た。その様子は、遠い昔の飛鳥や奈良時代の日本文化の基礎ができつつあるころの時代の流れを思わせるほどのものであった(これは私の趣味)。

現在の私は、その後の10年間の変化も含めた設計論を博士論文として纏めたことを最後にこの業界から去ることになり、日本工学アカデミーという組織の中で始められた「根本的エンジニアリング」(http://meta-eng.seesaa.net/)というエンジニアリングの研究を経て、メタエンジニアリングという新たな考え方の研究に楽しみを見出している。航空機エンジンの開発設計に通じるものがあるとの確信の故でもある。

40年来の旧友の勧めで、この様な文章を書き始めることになったのだが、どんな方向へ進んで行くかは未だ確定はしていない。しかし、開発途中の危機管理、初期品質の安定設計法、長期安定調達方式の色々、ライフサイクルから求められる設計パラメータの評価法、品質管理に対する考え方の推移、技術組織のサイクル的な変化など、他の産業分野や技術者の参考になるようなことを、一話ずつ区切って纏めてみようと思う。

最後に本稿を始めるにあたって忘れてはならないことを述べておきたい。それは1970年前後に始まる当時の通商産業省の皆さんから我々が受けた長期間にわたる配慮に対する感謝である。勿論、私意ではなく、この産業を将来の日本の柱の一つにしたいとの思いからなのだが、私はこの期待の半分も果たせなかったと思っている。その償いの一つとの思いから当時の記録の自費出版などを続けている。

また、本稿のはじめの数回分は、私の原文に対して旧友の前田勲男君(戦略経済研究所を主宰)が加筆・校正をしたものに、いくらかの訂正を加えたものであることをお断りしておく。

私は大学院では伝熱工学を専攻し、その縁で民間航空機用エンジンの設計に憧れて就職し、以来40余年その思いを貫くことができた。その大部分は世界最先端の民間航空機用エンジンの国際共同開発プロジェクトであった。協働(Cooperation)の相手は、米国のGeneral Electric とPratt & Whitney 、英国のRolls-Royce などこの業界でのビック3といわれる会社だった。

新型エンジンの開発はその競争の激しさと市場からの要求の厳しさの故に、設計手法(特に信頼性設計とコスト、調達面などで優れていると思われる)と開発方法の面で世界の最先端を行くものと思われる。その中にあってのChief Designer やchief Engineerとしての経験からは、国内にあっては望むべくもない多くのものを学ばせてもらった。数えてみると、設計や技術に関する大小の国際会議を千回以上経験したようだが、最初の数十回の間に、「この分なら10年後には追い付き、20年後には肩を並べることができるであろう」と、このビジネスに密かな野望を抱いた。

理由は幾つかあった。第1に若い技術者の人材の優秀さであった。日本では優秀な学生が毎年必ず多数仲間として増えるのだが、米英の事情は全く違っていた。どの会社でも、有名な理工系大学の卒業生の新卒は皆無であった。米英ではこの産業が若い技術者にとってそれほどに魅力があるとは云えなかったからであろう。第2は会社組織の違いだった。日本の場合にはジェットエンジン3社と呼ばれる、IHI 、KHI 、MHI はいずれも重工業で幅広い研究と製造の経験を手の内に持っているのだが、英米ではエンジン専門の会社になっている。ジェットエンジンは熱機関の一つであるが、その設計、開発、製造に必要な知識と経験は多種多様であり、最終的には総合力の差が現れるものだ。過去の経験では及ぶべくもないが、将来性はむしろ有利であると考えてしまった。つまり、資本やリソースの面でも重工業を背後に持っているものが有利だと感じていた。そして、何よりも当時の日本は高度経済成長の真っただ中にあったからだ。

今から考えると、これらすべては若気の至りの一言に尽きるようで、残念至極。

私が航空機用エンジンの分野に入ったのは1970年、丁度、通商産業省(現:経済産業省)の「大型プロジェクト」と称するスキームで、長年浪人生活を余儀なくされていた「民間航空機用エンジンの研究開発」に予算が付いた初年度であった。勿論、それは偶然ではなく、大学院での研究生活中にそのことを知り、急遽(きゅうきょ)、就職希望先を変更してのことであった。

プロジェクトは、10年間で段階的に3種類のエンジンを設計して試作し、性能を確かめるもので、最終的には成功の暁に国産の島嶼(とうしょ)専用の短距離離着陸機や哨戒機に搭載すると云う野心的なプロジェクトであった。

最初のFJR710/10型では、中型機を飛ばすことに必要な推力を持つエンジンをとにかく廻すこと。3年後のFJR710/20型は、熱サイクルの圧力と最高温度とを世界的な水準にまで高めて、性能面での能力を実証すること。ただし、重量は問わないという条件であった。 さらに3年後のFJR710/600型は、性能と重量の両面で世界水準を実証すること。

そして最後のFJR710/600S型は、当時の航空自衛隊の輸送機を改造した「飛鳥(あすか)」と呼ばれる試験機に4発を搭載して、短距離離着陸の飛行試験を行うことであった。

このプロジェクトは、人数も予算も期間も今から思えば大胆な計画であったが、全ての設計条件をクリアーし、通商産業省「大型プロジェクト」の一番の成功例として、その後、長く伝えられることになった。私の職掌(しょくしょう)は、/10型では高圧タービン部分の研究と設計の担当であったが、/20型以降は全体設計の取りまとめの様な役割であった。

そして、FJR710/600S型の設計の最中に、突然Rolls Royce社からSir スタンレイなるこの世界の大御所が訪日されて、日英共同開発のプロジェクトを提案された。その提案は直ちに、通商産業省と日本のエンジン3社(IHI、KHI、MHI)に歓迎されて、調査チームを編成して共同事業の可否を調べることになった。私は技術チームのリーダーとして、一年余りの間Rolls Royce社の工場に隣接するMein Office内に一室を与えられ、新エンジンの設計と開発とに関する全てを学ぶことになった。そして以後約20年間にわたって、この世界に従事することになった、これが始まりである。

それからの約20年間は、民間航空機用エンジンの国際共同開発にどっぷりと漬かった期間であった。その間に既に世界中の空で2000機以上が毎日飛びまわっているAirbus A320機やMD90機に搭載されているV2500エンジンや、現在でも世界最大の推力を誇るGE90エンジン(Boeing777機に搭載)などの日本側分担部の設計部隊のチーフを務めた。

これらは、ともに単なる新技術を用いた改善ではなく、設計手法を含む大きな改革の成果であり、航空機用エンジンのイノベーションとも云えるものであった。そのことは、1980年代までは米国や欧州に行くためには、必ず途中(アンカレッジやモスクワなど)で燃料補給のために1回以上の離着陸を余儀なくされていたが、エンジンの飛躍的な燃料効率の向上で、同じ機体(例えばジャンボジェット)で世界中のどこへでもノンストップで行けることが可能になった。このためにビジネスマンの出張のパターンが大きく変わったことなどである。

また、当時はエンジンが4機装備されたジャンボなどでなければ、太平洋横断はできなかったが、設計と製造の信頼性の向上で、現在では2発機で世界のどこにでも直行できる。エアラインの収益向上にかなりの貢献だと思う。

しかし、技術力の進歩とは裏腹に、ビジネスとしての期待は全く外れてしまった。40年が経った今でも、日本のメーカーが世界に占める順位は全く変わりがなく、ビック3もそのままである。その事実は、世界を相手に活躍をしている自動車や電機産業に比べて(過去に遡れば、繊維、鉄鋼、造船、精密機械など枚挙にいとまがない)肩身の狭さを感じている。そのことは、始まって丁度20年後に開発プロジェクトのChief Engineerを卒業するときに強く予感したものだった。理由は色々あるが今はそれらのことは本稿の問題ではない。以降の私はそれ以前に学んだ事柄の専門度を高めることに興味を覚えた。すなわちビジネスを離れた設計論や技術論である。

20世紀の最後の20年間は、他の世紀末と同様に世界が大きく動いた20年間であった。その中にあって航空機エンジンの世界には、冷戦の終結が大きな影響を与えた。ビック3の売上高は直後の数年間に亘って大幅に落ち込み、優秀な若い人材は他の産業分野へ転籍し、研究に対するリソースも大幅に減ってしまった。

この間の世界の主要メーカーの売上高の推移を2つの時代に分けて図に示した。1990年をピークに急激に落ち込み、ほぼ5年後から急激に増加に転じた様子が明らかに示されている。

しかし、日本の場合には幸いにして、(別の観点からは、危機意識が共有されずにズルズルと時を過ごした不幸とも云える)この影響は皆無であった。民間エンジン関係は通常の景気の波による増減はあったが、官需は安定した長期計画に沿って比較的平静が保たれていた為である。このことも、夢の達成への一つの根拠であり、チャンスであったと当時は考えていた。

一方でこの間にビック3の経営は、ビジネス面と技術面で大きな改革と進歩を遂げることを余儀なくされた。それは、組織形態にはじまり、シックス・シグマ などの代表される様々な改善手法の適用、調達方式の見直し、エアラインにとって魅力的な規制緩和への努力の集中など枚挙にいとまがない。

我々は、世界最先端の競争の真っただ中にある開発機種に常に参加を続けたことで、その全てを実際の現場で経験することができた。この時期ならでの幸運であったと思わざるを得ないのである。

例えば、一世を風靡(ふうび)したシックス・シグマについても、丁度、ジャック・ウエルチ の最盛期であったのだが、いち早くGE社のブラックベルト やその指導員(チャンピオンと呼ばれていた)との直接対話を重ねることができた。

また、BPR(Business Process Re-engineering) についても、彼らの反応は早く、しかも徹底している。それらについても同時進行の渦中にあって、良いものは取り入れ、日本人の感覚では疑問に思うもののその後の推移などを知る機会も得た。その様子は、遠い昔の飛鳥や奈良時代の日本文化の基礎ができつつあるころの時代の流れを思わせるほどのものであった(これは私の趣味)。

現在の私は、その後の10年間の変化も含めた設計論を博士論文として纏めたことを最後にこの業界から去ることになり、日本工学アカデミーという組織の中で始められた「根本的エンジニアリング」(http://meta-eng.seesaa.net/)というエンジニアリングの研究を経て、メタエンジニアリングという新たな考え方の研究に楽しみを見出している。航空機エンジンの開発設計に通じるものがあるとの確信の故でもある。

40年来の旧友の勧めで、この様な文章を書き始めることになったのだが、どんな方向へ進んで行くかは未だ確定はしていない。しかし、開発途中の危機管理、初期品質の安定設計法、長期安定調達方式の色々、ライフサイクルから求められる設計パラメータの評価法、品質管理に対する考え方の推移、技術組織のサイクル的な変化など、他の産業分野や技術者の参考になるようなことを、一話ずつ区切って纏めてみようと思う。

最後に本稿を始めるにあたって忘れてはならないことを述べておきたい。それは1970年前後に始まる当時の通商産業省の皆さんから我々が受けた長期間にわたる配慮に対する感謝である。勿論、私意ではなく、この産業を将来の日本の柱の一つにしたいとの思いからなのだが、私はこの期待の半分も果たせなかったと思っている。その償いの一つとの思いから当時の記録の自費出版などを続けている。

また、本稿のはじめの数回分は、私の原文に対して旧友の前田勲男君(戦略経済研究所を主宰)が加筆・校正をしたものに、いくらかの訂正を加えたものであることをお断りしておく。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます