1月の終わりの話ですが、昨年の秋より、夫婦で受講している防災コーディネーター養成講座の受講が終了いたしました。

4回という、講義でしたが、京都へ1泊2日の旅もあり、三重県総合防災訓練に行ったり、実にどの講義も充実していました。

最後は二見の公民館にて、1月30日(土)と31日(日)に行われました。

一日目は前半、要援護者台帳を作る作業を班でし、後半は佐用町の台風9号豪雨災害の実体験をもとに佐用町社会福祉協議会の谷本氏の講演でした。

現在ある行政の要援護者のシートって意外と使えなさそう…。だいたいこれを誰が持っているのか?必要なときにはどこにあるのか?誰が助けに行くのか?とてもとても疑問が出てきました

佐用町の豪雨、昨年の夏のことですが、なんだかもう随分前のことのように思います。

災害おきたときは、食い入るように、ニュースの映像をみたものですが、人間の記憶とは、どんどん新しいもを取り込んでいくので、薄れてしまうのですよね。

改めてお話を聞いて、ニュースがよみがえってきました。

社協職員さんのお話なので、要援護者の救助方法などが興味津々でした。

2日目の講義は、地元伊勢志摩で活躍する日ごろから防災に取り組む団体の事例が6例も発表されました。

伊勢市まで6団体も防災について活躍されているというのにも驚き。

「子育て応援!!0,1,2,3サークル」さんでは、子どもたちに災害の怖さ、防災意識があることで、子どもの被害を無くそうと、子どもたち向けの防災講座などを行っている様子を発表されました。

子ども向けの講習なのでとても分かりやすい。ガラスなどを卵の殻に見立てて歩いてみます。車椅子の場合はパンクになるので、災害時に」は枕もとにほうきがあると使えそうです。

「伊勢おはらい町会議」さんは、観光地における災害対策についての取り組みをお話していただきました。住民だけでなく、観光客が安全にスムーズに避難できるようなシステムをいろいろ模索されているようです。とっても興味ありますよね。

世利子さん、いつも観光のこと考えくれています。ありがとうございます。

「桃取町自主防災会」は、まさに理想の防災体制だと思う事例でした。町みんなが誰がどこにいて、要援護者がだれなのか把握するという仕組みが自然となされているとりくみでした。離島という土地柄、危機感もあるようで、ちょっと見に行って見たいと思いました。

桃取の取り組みは興味そそりました。

「志摩コーストガーディアンズ」は、志摩市で立ち上げた団体で、サーファーたちに津波訓練などを行っています。以前新聞で見たことありますが、大勢の、しかも地元でない人が多い海水浴場で、津波警報が出たことを想定して非難する様子を写真で説明。みんなの協力あってこそのものですよね。

避難訓練、ちょっと生で見て見たいです

「鳥羽防災ボランティアほっと」では、地元の高齢者の自宅にお邪魔して、家具固定などをボラティアで行うサービスをしているそう。その中で、高齢者と交流をしながら、何か怪しげな業者につかまっていないだろうか?という確認もさりげなくできるんだって。

昔はご近所さんがそうやって、家をまわったりしながら、遊びがてら、身体の様子もふくめて声をかけていたのでしょうね。

鳥羽にこんな取り組みがあったの知りませんでした。

「安楽島子ども会」は、子どもたちが町を調査して、町中における災害の穴を探したりして、それらを解消する方法を考えて、壁新聞のようなものを作って、賞を連続してもらっているんだって。すばらしい取り組みです。

作品の写真をとってくるのを忘れました。とってもいい壁新聞が出来ていましたよ。

というように、午前中だけでも充実しているのに、午後からは班にわかれて防災啓発方法を考えていました。

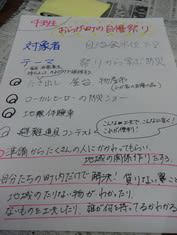

私たちの班は、まつりからさりげなく防災を身につけてもらう方式を考えました。

町の足りないものが見えてくるまつりです

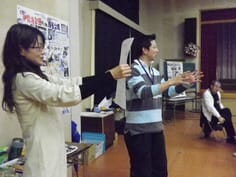

パートナーの班も発表

その後、講義最終日ということもあり、9期生(私たち)の「決意表明」を一人ずつ発表して、終了。

決意表明では、もちろん、障害者、高齢者の災害・防災対策に、観光地における災害の危機管理体制を整えていきたい意向…、というか夢を語らせていただきました。

どこまで取り組めるかわかりませんが、伊勢志摩で一人でも被害者が出ないよう、ましてや、観光にこられた方が被害に合わぬよう、防げたはずの被害をなくしていけるよう模索したいと思います。

私の決意表明はないですが、パートナーの決意表明をパシャリ

これら講義を受けたことにより、とても防災、災害における啓発方法などのの幅が広がりました。さて、来年度どのようにこれらに取り組んで行こうかな。

でも、ま、とりあえず、今年度の仕事を乗り越えなければっ!

30日の夜に交流会があったのですが、会場が旅館の4階。みんなに運んでもらいました。ありがとうございます。

4回という、講義でしたが、京都へ1泊2日の旅もあり、三重県総合防災訓練に行ったり、実にどの講義も充実していました。

最後は二見の公民館にて、1月30日(土)と31日(日)に行われました。

一日目は前半、要援護者台帳を作る作業を班でし、後半は佐用町の台風9号豪雨災害の実体験をもとに佐用町社会福祉協議会の谷本氏の講演でした。

現在ある行政の要援護者のシートって意外と使えなさそう…。だいたいこれを誰が持っているのか?必要なときにはどこにあるのか?誰が助けに行くのか?とてもとても疑問が出てきました

佐用町の豪雨、昨年の夏のことですが、なんだかもう随分前のことのように思います。

災害おきたときは、食い入るように、ニュースの映像をみたものですが、人間の記憶とは、どんどん新しいもを取り込んでいくので、薄れてしまうのですよね。

改めてお話を聞いて、ニュースがよみがえってきました。

社協職員さんのお話なので、要援護者の救助方法などが興味津々でした。

2日目の講義は、地元伊勢志摩で活躍する日ごろから防災に取り組む団体の事例が6例も発表されました。

伊勢市まで6団体も防災について活躍されているというのにも驚き。

「子育て応援!!0,1,2,3サークル」さんでは、子どもたちに災害の怖さ、防災意識があることで、子どもの被害を無くそうと、子どもたち向けの防災講座などを行っている様子を発表されました。

子ども向けの講習なのでとても分かりやすい。ガラスなどを卵の殻に見立てて歩いてみます。車椅子の場合はパンクになるので、災害時に」は枕もとにほうきがあると使えそうです。

「伊勢おはらい町会議」さんは、観光地における災害対策についての取り組みをお話していただきました。住民だけでなく、観光客が安全にスムーズに避難できるようなシステムをいろいろ模索されているようです。とっても興味ありますよね。

世利子さん、いつも観光のこと考えくれています。ありがとうございます。

「桃取町自主防災会」は、まさに理想の防災体制だと思う事例でした。町みんなが誰がどこにいて、要援護者がだれなのか把握するという仕組みが自然となされているとりくみでした。離島という土地柄、危機感もあるようで、ちょっと見に行って見たいと思いました。

桃取の取り組みは興味そそりました。

「志摩コーストガーディアンズ」は、志摩市で立ち上げた団体で、サーファーたちに津波訓練などを行っています。以前新聞で見たことありますが、大勢の、しかも地元でない人が多い海水浴場で、津波警報が出たことを想定して非難する様子を写真で説明。みんなの協力あってこそのものですよね。

避難訓練、ちょっと生で見て見たいです

「鳥羽防災ボランティアほっと」では、地元の高齢者の自宅にお邪魔して、家具固定などをボラティアで行うサービスをしているそう。その中で、高齢者と交流をしながら、何か怪しげな業者につかまっていないだろうか?という確認もさりげなくできるんだって。

昔はご近所さんがそうやって、家をまわったりしながら、遊びがてら、身体の様子もふくめて声をかけていたのでしょうね。

鳥羽にこんな取り組みがあったの知りませんでした。

「安楽島子ども会」は、子どもたちが町を調査して、町中における災害の穴を探したりして、それらを解消する方法を考えて、壁新聞のようなものを作って、賞を連続してもらっているんだって。すばらしい取り組みです。

作品の写真をとってくるのを忘れました。とってもいい壁新聞が出来ていましたよ。

というように、午前中だけでも充実しているのに、午後からは班にわかれて防災啓発方法を考えていました。

私たちの班は、まつりからさりげなく防災を身につけてもらう方式を考えました。

町の足りないものが見えてくるまつりです

パートナーの班も発表

その後、講義最終日ということもあり、9期生(私たち)の「決意表明」を一人ずつ発表して、終了。

決意表明では、もちろん、障害者、高齢者の災害・防災対策に、観光地における災害の危機管理体制を整えていきたい意向…、というか夢を語らせていただきました。

どこまで取り組めるかわかりませんが、伊勢志摩で一人でも被害者が出ないよう、ましてや、観光にこられた方が被害に合わぬよう、防げたはずの被害をなくしていけるよう模索したいと思います。

私の決意表明はないですが、パートナーの決意表明をパシャリ

これら講義を受けたことにより、とても防災、災害における啓発方法などのの幅が広がりました。さて、来年度どのようにこれらに取り組んで行こうかな。

でも、ま、とりあえず、今年度の仕事を乗り越えなければっ!

30日の夜に交流会があったのですが、会場が旅館の4階。みんなに運んでもらいました。ありがとうございます。

色んな事に挑戦している!私は、1つづつだから…

なかなか進まない&終わらない。

仕事も趣味も

まぁ、楽しみが持続すると思ったらそれも悪くない?かも?!

けど、はっしーさんのような、

私の時間の使い方、あんまし良くないんだけどね~

もっと早め早めの行動をしなくてはいけないし、仕事溜め込む性格なんとかしなくちゃと、反省しきり。

たまちゃんの確実に仕事をこなすことのほうが尊敬やわ。

いっつも後回しにされる気がする・・・。

でも、確かに、受講内容中に「情報障害者」のことは話してなかったな~。

主催者に今度話してみます。

必要ですもんね。

ある意味情報障害者の観光客(土地勘なし、外国人など)の話は講演内容にあったけどな~。

ぜひ、今度もとみん話をしにきて!

「救援物資が届いたことを知る頃には、ものがなくなっている」

ということ。

避難所で、一括で流れる情報を伝える手段のなさが問題になるのよ。どうしても出遅れる。

救助の段階でも

「誰かいませんかー」

と言われても、それが聞こえない。

建物に埋もれて助けを呼ぶときのこと。

近くに人がいるかどうか分からないから、とにかく声を出し続け、亡くなった聴覚障害者の声帯が腫れあがっていたという話も聞きました。

私個人としては「聞こえない人がいるかもよ」と聞こえる人たちに気づいてもらうところから学んでほしいな・・・と思ったりしています。

助けをどのタイミングで求めるか?ってことすごく重要やよな。

うちらは、人の気配や、声などで近くに人がいてることがわかるけど…。

大丈夫ですか?って声が聞こえないから、そこに耳の聞こえない人がいるかもしれない、その人に助けに来たことを伝える方法…。

うーん。

その建物のどこかいろんな場所をカンカン叩く。

すれば、そのものの振動で誰からがいるってこと気付いて、声を出したり、何かモノを叩いてくれるかも…。

もとみんが言うとおり、声を出して助けを求める人だけが、救助者じゃないってことよな。

これ重要だわ。

今回の防災講演は主に豪雨のことを言ってたのね。

そのときに、やはり、避難勧告とか分からん人おるよな~って話はあがっていました。

いまや、テレビやラジオ、ネットなど、電気がなきゃ情報が得られないからね。

いろいろ考えさせられます。

とりあえず、防災コーディネーター養成講座の主催である防災みえさんに言ってみますね~。