近江 佐和山 ゆるゆる談議

今回はゆるゆるで楽しく「ゆるゆるさん」

と「するどいさん」の架空の人物を登場

させて記事を書せていただきたいと思い

ます。

2019年9月29日彦根市佐和山城址の鳥居

本側にある城下町の現地調査発掘説明会

に行った事は当ブログで既に書きました。

まだ読んでおられない方や本格的に城址

に興味がある方は是非御一読をお願い致

します。

★当ブログでは小説轟陣兵が大変な人気

で1~6まで全て読まれて感動したと言う

人も居られると、言う事です。それに比

べ私の城郭に関する解説は人気が全く0

人で今回はしかたなく「ゆるゆる談議」

と言う柔らかい柔軟路線の記事で行く事

に致します。

滋賀県犬上郡多賀町に伝わる、かんこ踊り

には次のような幻想的かつ華やかな佐和山

城の橋の様子が描写されています。

2019年9月29日は、この城の東麓にかって

城下町の石垣による橋台が出土したと言う

事です。

「おおれは都の者なれど、近江佐和山見物

しょ、大手のかかりを眺むれば、金の御門に

八重の堀、まずは見事なかかりかよ、うら

の御門をまず出てて、北を眺むれば、すそ

は湖やや見事。良い城よ見事な城よ堀ほり

あげて、せきしょをうえて、せきしょに花

が咲きしならば、この城ほりは花盛り」

「ゆるゆるさん」

これは楽しそうな佐和山城の華やかなりし

頃を俗謡に謳われたもので楽しそうです。

「するどいさん」

この俗謡の文言で「大手のかかり」そして

「せきしょ」の文言に注意したいと思う。

「ゆるゆるさん」

まあ~俗謡ですからお気軽に聞き流す事!

「するどいさん」

「大手のかかり」とは道灌かかりと呼ばれ

る幻の築城法や横矢掛かりと呼ばれる構造

を暗示するもの、また佐和山には俗謡の

「おおれは都の者なれど、近江佐和山見物

しょ、大手のかかりを眺むれば、金の御門に

八重の堀、まずは見事なかかりかよ、うら

の御門をまず出てて、北を眺むれば、すそ

は湖やや見事。良い城よ見事な城よ堀ほり

あげて、せきしょをうえて、せきしょに花

が咲きしならば、この城ほりは花盛り」

とある。

また三省堂の辞典を引用

するなら

せき しょ 【関所】

①

通行人や荷物の検査あるいは防備などのた

め,交通上の要所や国境などに置かれた施

設。古代・近世では主に政治的・軍事的目

的のために置かれたが,中世では公家・幕

府・大名・寺社などが,関銭徴収のために

設けた。関。関門。

② 通り抜けることが難しい所のたとえ。

とあります。また佐和山には篝尾かがりお

と呼ばれる場所や地名もあります。

「ゆるゆるさん」

ちがう、ちがう、せきしょは中国名の石菖

で日本語では、せきしょうぶ【石菖蒲】で

「いしあやめ」と呼ばれているものです。

「するどいさん」

そうかな?俗謡に、しばしば深い意味の言

葉や一般の人が聞いて解らない、深意や暗

喩が潜在している事が。「せきしょ」とは

石田が佐和山城大手方面に「いしあやめ」

つまり石田が外敵を殺める「いしあやめ」

を暗喩する恐ろしい意味があると私は思う。

「ゆるゆるさん」

あなた、まるで横溝 正史よこみぞ せいし

の推理小説に登場する、架空の私立探偵

金田一 耕助きんだいち こうすけ みたい

な空想を言わないで下さいよ!あの奇妙な

私立探偵が次々に公的機関の奮闘をよそ目

にスラスラと事件を解決し、ひらりと東京

に帰ってしまう事が気に入らん!奮闘努力

した者より、ふらりと来たものが、事件を

解決してしまうストリーが、気にくわん!

長谷川

ふたりとも興奮せず本題に戻って下さい。

「ゆるゆるさん」

長谷川先生は佐和山東麓から出土した橋台

を筋違の道と橋だと解釈されていますが?

長谷川

あくまでも「仮説」なので、ゆるゆる、と

リラックスして下さいよ!のほほん第一!

▲

「するどいさん」

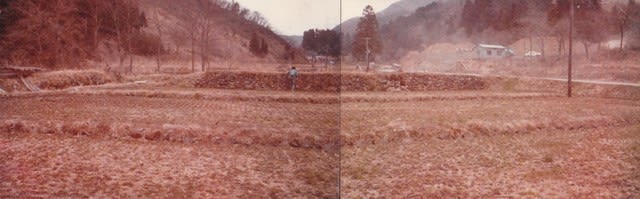

私は佐和山の橋台にも驚きましたが長谷川

先生の言われるC砦の構造に驚きました!

▲

「ゆるゆるさん」

なんだ!こんな小さい砦!土塁も低土塁だ

し、この図を一目見て城址見学豊富な私は

即刻見るに足りない駄目砦だと判断したね!

「するどいさん」

私は独りで長谷川先生の助言に従いC砦を

現地に見学に行き寒気と鳥肌が立ちました。

「ゆるゆるさん」

そんな!?実は私も随分と昔にC砦に行った

がそんな取るに足りない砦と言う印象が強い。

▲

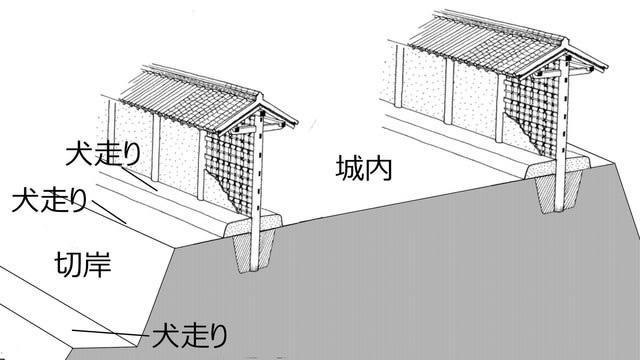

「するどいさん」

私は低土塁について長谷川先生から学びまし

た。低い土塁跡でも決して軽視してならない

私はC砦がこの様に銃撃を城下に放つ事を目

的にしている事を長谷川先生の助言から気付

いた。

▼

「ゆるゆるさん」

何だ君はまだ城址見学して一年の初心者だ!

何百城も城址見学した私を軽蔑するのかね?

こんな砦とるに足らんしょうもない砦だよ!

「するどいさん」

お言葉ですが城見学とは快速列車に乗って

駅を吹っ飛ばす事ではなく駅を見学したい

なら各駅に停車して駅を見学する事が本道。

長谷川

あのう~両者様対談されるのは良い事です

が城址行には様々なタイプや趣味があります

ので一概にこれがベストだとは言えないです。

それよりも、互いに互いの、城に対する目的

やアプローチの違いを冷静に観察する事です。

「するどいさん」

じやあ私は初心者ですが長谷川先生のC砦の

解説に耳を傾けたいと思います。

「ゆるゆるさん」

ふん「怒」!そんな!長谷川先生の解説など

聞く気が起こらん!私は佐和山から帰るよ!

「するどいさん」

長谷川先生!C砦の役割機能について解説し

ていただけませんか!?

長谷川

僕の解説など聞いて、何になりますか?現に

私を理解しようとする人は世間に皆無0人だ

「するどいさん」

私は初心者なので順を追ってどうぞ亀の様に

ゆっくりと、現地を解説してもらえますか?

長谷川

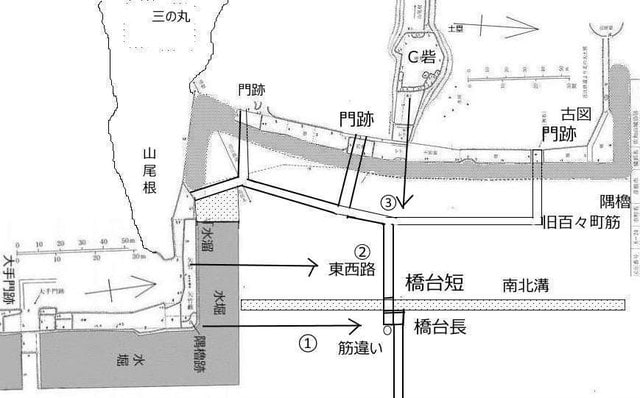

図は1987年『滋賀県中世城郭分布調査報告』

の長谷川図です。特にAの場所に注目下さい。

このAは佐和山古図の門跡に該当すると思う。

更に私の1987年の調査段階ではA、B、C

の土塁に開けられた門跡が認められました。

これらの遺構は佐和山城の総構普請に関係

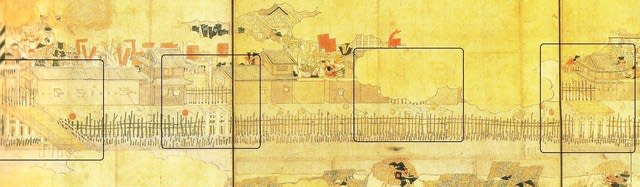

すると私は推定致します。大坂冬の陣図の

屏風にも豊臣方が大坂城の総構に複数の橋

の出入り口を設けた様子が描かれています。

▲慶長期の大坂冬の陣の模様を描写したもの

ですが、豊臣方は総構に設けられた、複数の

門の出入り口の橋脚「板橋」を撤去して徹底

籠城抗戦する構えを見せています。この私の

1987年に作成図も佐和山城の山麓遺構も佐

和山城の総構普請を示す遺構かもしれません?

「ゆるゆるさん」

長谷川先生!あのう~そのお話もう少し聞か

て頂けませんか?何か?気になるものがあり

今一度、私にも是非御教示を願えませんか!

「するどいさん」

長谷川先生!先生は私達の城郭の先生です!

その様な人に先生の解説を聞かせたら即刻

先生の説を、丸ごと、いただき、丸パクリ

する人です!あたかも研究家の様な物真似

する卑怯なニセ者と私は対話したくない!

長谷川

何度言ったら解るのですか?みんな仲良く!

長谷川

解説を続けます。次に1987年に調査した、

私の佐和山城大手門の実測図を結合します。

長谷川

大手の大土塁の隅櫓から下写真の橋に向い

攻め寄せた敵を鉄砲で狙撃したり、遠矢を

かける事を目的としたものでしょう?

セクション①

「するどいさん」

うわーッ凄っ!戦国城郭の恐ろしさ歴然!

「ゆるゆるさん」

ふん!そんな事当然だよ!そんな事とっく

の昔から知っていた事だ!

「するどいさん」

知ったかふりしないで下さいよ!貴方は

今長谷川先生から聞いた事を即丸パクリ

して会話しているだけでしょうが!?

「ゆるゆるさん」

君は黙っとれよ!そもそも、こんな浅い

南北溝で佐和山の城下が護れるのかい?

ワシが戦国武将だったら、こんな橋台の

ある浅い溝など無視し溝を全軍に渡河さ

せるわい!

「するどいさん」

その発想が浅はかと言うものです。その

浅い溝だからこそ敵兵は我先に乱入する

大坂真田丸の本当の恐ろしさを知らずに

攻めて、大敗したのは軽率短慮の輩です。

長谷川

「するどいさん」いや「初心者様」貴方

の言われる通り、朝い南北溝だと侮って

猪武者の如く城下町に侵入すると左側面

の土塁から猛烈な火砲や弓矢の横矢掛り

と正面の総構からの十字砲火や照射を受

けます。

セクション②

「ゆるゆるさん」

横矢などそんな事はとっくの昔に、解っ

とる!俺はただ、この浅い南北溝が浅す

ぎて防御に、ならんと言っているだけだ!

「初心者様」「するどいさん」

強情な人ですね!まだ自分が城郭を見る

謙虚な初心に帰れていないと事の証明ね。

長谷川

両人様には舌禍の無い冷静な談議を願う。

次に橋台を通過した敵軍は東西通路を城

の総構への城門へと進んで来ます。その

敵を迎撃する目標が、

③の場所です。私はT字路と推定します。

セクション③です。

「ゆるゆるさん」

何でそんな事が解るんですか?

長谷川

大変色が薄いのですが、赤外線写真

にはBの左下側に、かすかな道跡痕跡が

▼

長谷川

では次はセクション④に行きしょう。

「ゆるゆるさん」

そんなバカな!長年城址見学をしている

私が、こんな事に気付かなかったとは?

「初心者様」「するどいさん」

これも当然初心者が学ぶ横矢の事です。

城内の門に橋を渡って入って来た敵を

迎撃する蔀シトミの構造を兼ねてます。

「ゆるゆるさん」

俺って?もしかしたら「城郭素人」か?

まさか?セクシヨンはまだ続くのかい?

「初心者様」「するどいさん」

続いて当然だと思います。天下の石田

三成の家臣。島左近らがこの佐和城に

居た事です。只者ではない筈ですよ

!

「初心者様」「するどいさん」

貴方がこの無名C砦を一目見て、くだら

ない砦であると軽口を叩かれましたが

私の様に現地の砦を見て、ワナワナと

足が振るえた人とでは城郭遺跡を見る

視点や次元が根本的に違う!おそらく

城を見学する興味の分野が違うと思う。

「ゆるゆるさん」

私を愚弄する気かね!君の様な素人に

言われたくは、ないですよ!僕の今ま

での城跡見学の実績は一体何だった?

「初心者様」「するどいさん」

実るほど頭を垂れる稲穂かなですよ!

長谷川

くれぐれも城郭見学の価値観や視点の

違いから口論したり互いにケンカする

事は謹んで、みんな仲良くが、大切!

次はセクション⑤です。

見事な無名の門に対しての迎撃射撃を

意図したC砦の低土塁配置と言えます。

伝承ではこの近辺が元百々町筋なので

セクション⑤は百々町筋門と言う名前

かもしれません?その辺は今回は特別

ゆるゆる談議だからゆるゆるで御願い

を致します。もっともこの谷筋の奥に

は過去に多数の武家屋敷が発掘で検出

されていますので大変重要な門だった

と私は推定しています。

「初心者様」「するどいさん」

上図面の隅櫓に相当する場所もこの

無名門を守備する為の隅櫓台です!

古図では門跡と表現されています。

「ゆるゆるさん」

ふふふ~全て聞いたぞ長谷川さん!

これで俺もバッチリこのネタをパクり

世間の有名先生になってやるぞ!俺は

もう早々に佐和山城址から帰るわ!

「初心者様」「するどいさん」

軽薄な人ですね!このC砦の解説はまだ

続きます。戦国城郭とは、そんな甘い物

ですか?このC砦私そんな甘いもんじや

無いと、率直な私は現地を見て直観した!

長谷川

それではセクション⑦に参ります。

C砦の西側には動物のネズミの尾の

様な長い土塁が付属してます。一体

是は何の為に有るのでしょうか!?

その答えは佐和山城総構が途切れる

セクション⑦をC砦から。遠隔銃撃

する為でしよう。

ちなにみに微妙

ですがセクション⑧の微妙な低土塁

もこの砦が佐和山東麓に独立し配置

された伝新町筋や伝百々町筋の町を

監視し侵入する外敵を狙撃する巧妙

な縄張りグランドプランが存在する

事を示唆するものでしよう。ある意

見において番所と言えます。今回の

記述投稿はあくまでも私個人の私観

であり、あくまでも試論である事を

お断り致します。今回の投稿記事も

1名様だけが納得される事かもしれ

ません。 長谷川博美

「初心者様」「するどいさん」

ちなみにこの驚異的な縄張りの現実

を長谷川先生は石田時代だと考えて

おられるのでしょうか?もしもC砦

是が名将!島左近らの砦だと仮定す

ると石田三成は何故関ヶ原合戦では

午前中を中心に善戦しましたが午後

には脆くも西軍の戦陣が瓦解して

石田ら西軍諸将は伊吹山中に逃走す

る残念な惨敗を期してしまいました。

もし石田が佐和山城に西軍諸将を招

いて大津から三万の大軍が佐和山城

へと到着して徳川と対陣したならば

石田は破れる事はけっして無かった

と私は思います。石田三成は武将と

しては官僚派や文禄慶長の役で兵糧

つまり補給線の確保を担当した人物

とされますが昔、武蔵忍城攻めでも

失敗しており現場普請工事のツメが

甘かったのでは無いかと、私は思い

ます。名将島左近を石田三成は臣下

に持ちながら本当は島左近の力量に

本当の島左近の力量を、三成自身が

充分には理解出来ていなかったので

はないでしょうか?また石田三成の

佐和山城には籠城用の兵糧の備蓄が

無かった為に彼は伊吹山に逃れたの

ですか?

長谷川

私は、治部少輔の事は知りません。

今回の記事のテーマは「ゆるゆる」

です。「ゆるゆる」で御願いします。

しかし慶長五年の関ヶ原合戦の京極

高次の大津籠城戦では高次は自分の

城の城下町を焼き払う非情の籠城策

を取っています。今回はリラックス

した「ゆるゆる」した記事を書く為

に投稿したんですが全然ゆるゆるで

はない非情な戦国時代を紹介する様

な結果になってしまい。すみません。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

追記 近江城郭遺跡見学

質問者

城址見学を復活させましょう!

対談者

その人は城址に10年20年30年

40年50年行っても城郭遺跡は見

学されていませんよ!

長谷川

城郭遺跡を見学する習慣を付けた

人は希少。城旅行の愛好家は千人

万人おられます。

質問者の

バスに乗る事を復活させましよう!

対談者

その人はバスに10年20年30年40年

50年と乗った経験があっても窓から

乗車されます。

運転手

私はバス運転手として自信を無くし

辞めたい。千回も乗降時は乗降口か

ら願いしますと注意した!

対談者

運転手さんが辞める事はありません。

その人はバスの乗り方を何十年間も

知らないだけの事ですよ!

対談者

バスに乗る時、車窓から乗降する習慣

を10年20年30年40年50年と千人万人

もの人が長年続けた場合。乗降口から

安全に秩序正しく御願い致します。と

親切丁寧に真心から御願いする運転手

はみんなから、物笑いです。

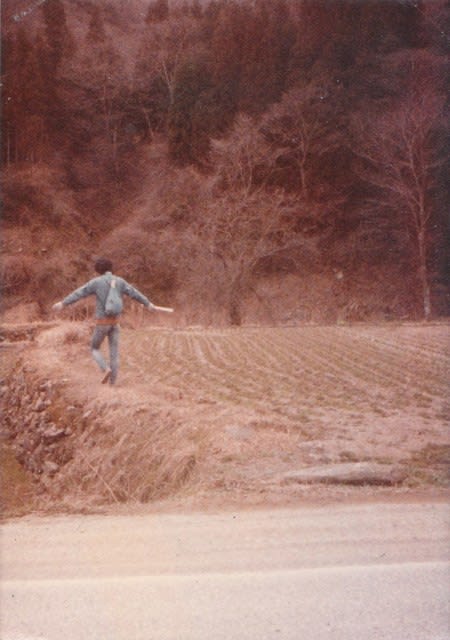

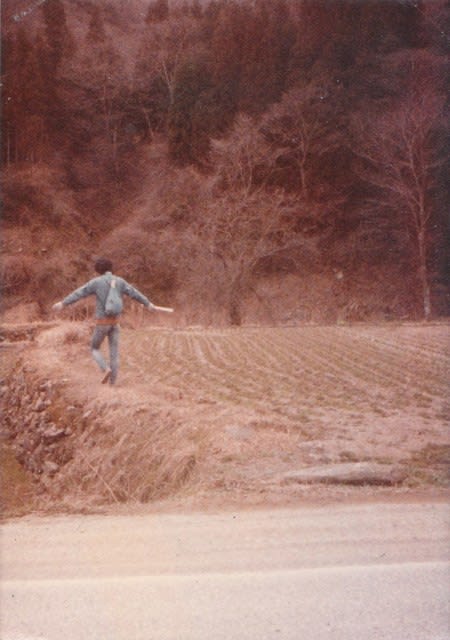

長谷川

話題変えます。滋賀県長浜市椿坂は

関所が大昔存在したとか?今は全く

痕跡はありません『義経記』には疋田

から能美山「越前」に向かおうとする

義経主従が描写されています。

写真は今から約40年前の滋賀県伊香郡

余呉町椿坂に存在した関所と思われる

石組です。その写真には20歳頃の身長

182センチの若き長谷川博美が写って

おります。私はその頃から『信長公記』

を読んでおり、織田信長が天正3年に椿

に宿泊した事を知っていました。

今回はゆるゆるで楽しく「ゆるゆるさん」

と「するどいさん」の架空の人物を登場

させて記事を書せていただきたいと思い

ます。

2019年9月29日彦根市佐和山城址の鳥居

本側にある城下町の現地調査発掘説明会

に行った事は当ブログで既に書きました。

まだ読んでおられない方や本格的に城址

に興味がある方は是非御一読をお願い致

します。

★当ブログでは小説轟陣兵が大変な人気

で1~6まで全て読まれて感動したと言う

人も居られると、言う事です。それに比

べ私の城郭に関する解説は人気が全く0

人で今回はしかたなく「ゆるゆる談議」

と言う柔らかい柔軟路線の記事で行く事

に致します。

滋賀県犬上郡多賀町に伝わる、かんこ踊り

には次のような幻想的かつ華やかな佐和山

城の橋の様子が描写されています。

2019年9月29日は、この城の東麓にかって

城下町の石垣による橋台が出土したと言う

事です。

「おおれは都の者なれど、近江佐和山見物

しょ、大手のかかりを眺むれば、金の御門に

八重の堀、まずは見事なかかりかよ、うら

の御門をまず出てて、北を眺むれば、すそ

は湖やや見事。良い城よ見事な城よ堀ほり

あげて、せきしょをうえて、せきしょに花

が咲きしならば、この城ほりは花盛り」

「ゆるゆるさん」

これは楽しそうな佐和山城の華やかなりし

頃を俗謡に謳われたもので楽しそうです。

「するどいさん」

この俗謡の文言で「大手のかかり」そして

「せきしょ」の文言に注意したいと思う。

「ゆるゆるさん」

まあ~俗謡ですからお気軽に聞き流す事!

「するどいさん」

「大手のかかり」とは道灌かかりと呼ばれ

る幻の築城法や横矢掛かりと呼ばれる構造

を暗示するもの、また佐和山には俗謡の

「おおれは都の者なれど、近江佐和山見物

しょ、大手のかかりを眺むれば、金の御門に

八重の堀、まずは見事なかかりかよ、うら

の御門をまず出てて、北を眺むれば、すそ

は湖やや見事。良い城よ見事な城よ堀ほり

あげて、せきしょをうえて、せきしょに花

が咲きしならば、この城ほりは花盛り」

とある。

また三省堂の辞典を引用

するなら

せき しょ 【関所】

①

通行人や荷物の検査あるいは防備などのた

め,交通上の要所や国境などに置かれた施

設。古代・近世では主に政治的・軍事的目

的のために置かれたが,中世では公家・幕

府・大名・寺社などが,関銭徴収のために

設けた。関。関門。

② 通り抜けることが難しい所のたとえ。

とあります。また佐和山には篝尾かがりお

と呼ばれる場所や地名もあります。

「ゆるゆるさん」

ちがう、ちがう、せきしょは中国名の石菖

で日本語では、せきしょうぶ【石菖蒲】で

「いしあやめ」と呼ばれているものです。

「するどいさん」

そうかな?俗謡に、しばしば深い意味の言

葉や一般の人が聞いて解らない、深意や暗

喩が潜在している事が。「せきしょ」とは

石田が佐和山城大手方面に「いしあやめ」

つまり石田が外敵を殺める「いしあやめ」

を暗喩する恐ろしい意味があると私は思う。

「ゆるゆるさん」

あなた、まるで横溝 正史よこみぞ せいし

の推理小説に登場する、架空の私立探偵

金田一 耕助きんだいち こうすけ みたい

な空想を言わないで下さいよ!あの奇妙な

私立探偵が次々に公的機関の奮闘をよそ目

にスラスラと事件を解決し、ひらりと東京

に帰ってしまう事が気に入らん!奮闘努力

した者より、ふらりと来たものが、事件を

解決してしまうストリーが、気にくわん!

長谷川

ふたりとも興奮せず本題に戻って下さい。

「ゆるゆるさん」

長谷川先生は佐和山東麓から出土した橋台

を筋違の道と橋だと解釈されていますが?

長谷川

あくまでも「仮説」なので、ゆるゆる、と

リラックスして下さいよ!のほほん第一!

▲

「するどいさん」

私は佐和山の橋台にも驚きましたが長谷川

先生の言われるC砦の構造に驚きました!

▲

「ゆるゆるさん」

なんだ!こんな小さい砦!土塁も低土塁だ

し、この図を一目見て城址見学豊富な私は

即刻見るに足りない駄目砦だと判断したね!

「するどいさん」

私は独りで長谷川先生の助言に従いC砦を

現地に見学に行き寒気と鳥肌が立ちました。

「ゆるゆるさん」

そんな!?実は私も随分と昔にC砦に行った

がそんな取るに足りない砦と言う印象が強い。

▲

「するどいさん」

私は低土塁について長谷川先生から学びまし

た。低い土塁跡でも決して軽視してならない

私はC砦がこの様に銃撃を城下に放つ事を目

的にしている事を長谷川先生の助言から気付

いた。

▼

「ゆるゆるさん」

何だ君はまだ城址見学して一年の初心者だ!

何百城も城址見学した私を軽蔑するのかね?

こんな砦とるに足らんしょうもない砦だよ!

「するどいさん」

お言葉ですが城見学とは快速列車に乗って

駅を吹っ飛ばす事ではなく駅を見学したい

なら各駅に停車して駅を見学する事が本道。

長谷川

あのう~両者様対談されるのは良い事です

が城址行には様々なタイプや趣味があります

ので一概にこれがベストだとは言えないです。

それよりも、互いに互いの、城に対する目的

やアプローチの違いを冷静に観察する事です。

「するどいさん」

じやあ私は初心者ですが長谷川先生のC砦の

解説に耳を傾けたいと思います。

「ゆるゆるさん」

ふん「怒」!そんな!長谷川先生の解説など

聞く気が起こらん!私は佐和山から帰るよ!

「するどいさん」

長谷川先生!C砦の役割機能について解説し

ていただけませんか!?

長谷川

僕の解説など聞いて、何になりますか?現に

私を理解しようとする人は世間に皆無0人だ

「するどいさん」

私は初心者なので順を追ってどうぞ亀の様に

ゆっくりと、現地を解説してもらえますか?

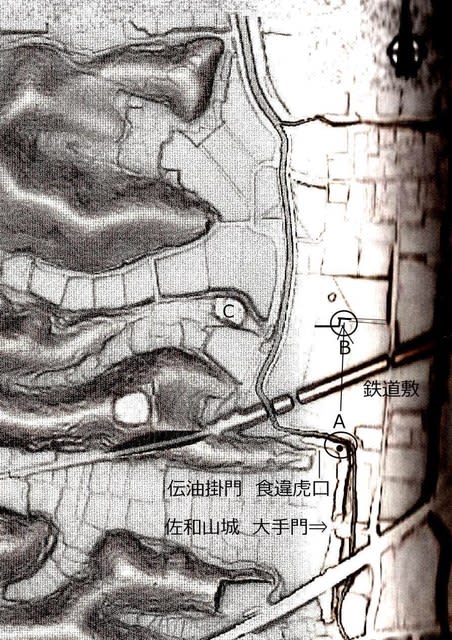

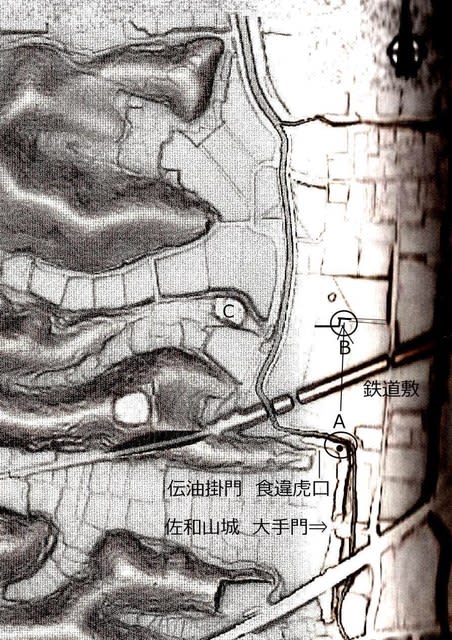

長谷川

図は1987年『滋賀県中世城郭分布調査報告』

の長谷川図です。特にAの場所に注目下さい。

このAは佐和山古図の門跡に該当すると思う。

更に私の1987年の調査段階ではA、B、C

の土塁に開けられた門跡が認められました。

これらの遺構は佐和山城の総構普請に関係

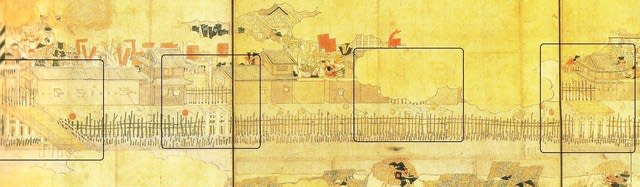

すると私は推定致します。大坂冬の陣図の

屏風にも豊臣方が大坂城の総構に複数の橋

の出入り口を設けた様子が描かれています。

▲慶長期の大坂冬の陣の模様を描写したもの

ですが、豊臣方は総構に設けられた、複数の

門の出入り口の橋脚「板橋」を撤去して徹底

籠城抗戦する構えを見せています。この私の

1987年に作成図も佐和山城の山麓遺構も佐

和山城の総構普請を示す遺構かもしれません?

「ゆるゆるさん」

長谷川先生!あのう~そのお話もう少し聞か

て頂けませんか?何か?気になるものがあり

今一度、私にも是非御教示を願えませんか!

「するどいさん」

長谷川先生!先生は私達の城郭の先生です!

その様な人に先生の解説を聞かせたら即刻

先生の説を、丸ごと、いただき、丸パクリ

する人です!あたかも研究家の様な物真似

する卑怯なニセ者と私は対話したくない!

長谷川

何度言ったら解るのですか?みんな仲良く!

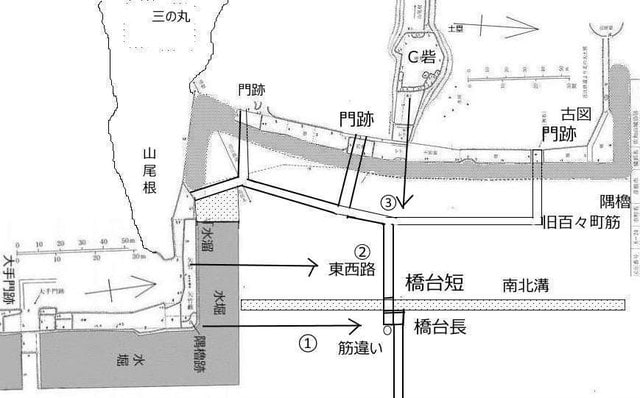

長谷川

解説を続けます。次に1987年に調査した、

私の佐和山城大手門の実測図を結合します。

長谷川

大手の大土塁の隅櫓から下写真の橋に向い

攻め寄せた敵を鉄砲で狙撃したり、遠矢を

かける事を目的としたものでしょう?

セクション①

「するどいさん」

うわーッ凄っ!戦国城郭の恐ろしさ歴然!

「ゆるゆるさん」

ふん!そんな事当然だよ!そんな事とっく

の昔から知っていた事だ!

「するどいさん」

知ったかふりしないで下さいよ!貴方は

今長谷川先生から聞いた事を即丸パクリ

して会話しているだけでしょうが!?

「ゆるゆるさん」

君は黙っとれよ!そもそも、こんな浅い

南北溝で佐和山の城下が護れるのかい?

ワシが戦国武将だったら、こんな橋台の

ある浅い溝など無視し溝を全軍に渡河さ

せるわい!

「するどいさん」

その発想が浅はかと言うものです。その

浅い溝だからこそ敵兵は我先に乱入する

大坂真田丸の本当の恐ろしさを知らずに

攻めて、大敗したのは軽率短慮の輩です。

長谷川

「するどいさん」いや「初心者様」貴方

の言われる通り、朝い南北溝だと侮って

猪武者の如く城下町に侵入すると左側面

の土塁から猛烈な火砲や弓矢の横矢掛り

と正面の総構からの十字砲火や照射を受

けます。

セクション②

「ゆるゆるさん」

横矢などそんな事はとっくの昔に、解っ

とる!俺はただ、この浅い南北溝が浅す

ぎて防御に、ならんと言っているだけだ!

「初心者様」「するどいさん」

強情な人ですね!まだ自分が城郭を見る

謙虚な初心に帰れていないと事の証明ね。

長谷川

両人様には舌禍の無い冷静な談議を願う。

次に橋台を通過した敵軍は東西通路を城

の総構への城門へと進んで来ます。その

敵を迎撃する目標が、

③の場所です。私はT字路と推定します。

セクション③です。

「ゆるゆるさん」

何でそんな事が解るんですか?

長谷川

大変色が薄いのですが、赤外線写真

にはBの左下側に、かすかな道跡痕跡が

▼

長谷川

では次はセクション④に行きしょう。

「ゆるゆるさん」

そんなバカな!長年城址見学をしている

私が、こんな事に気付かなかったとは?

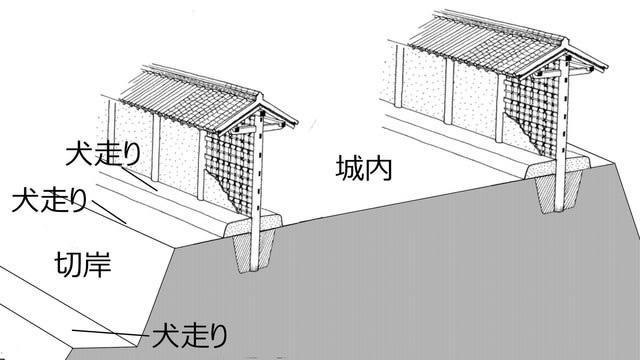

「初心者様」「するどいさん」

これも当然初心者が学ぶ横矢の事です。

城内の門に橋を渡って入って来た敵を

迎撃する蔀シトミの構造を兼ねてます。

「ゆるゆるさん」

俺って?もしかしたら「城郭素人」か?

まさか?セクシヨンはまだ続くのかい?

「初心者様」「するどいさん」

続いて当然だと思います。天下の石田

三成の家臣。島左近らがこの佐和城に

居た事です。只者ではない筈ですよ

!

「初心者様」「するどいさん」

貴方がこの無名C砦を一目見て、くだら

ない砦であると軽口を叩かれましたが

私の様に現地の砦を見て、ワナワナと

足が振るえた人とでは城郭遺跡を見る

視点や次元が根本的に違う!おそらく

城を見学する興味の分野が違うと思う。

「ゆるゆるさん」

私を愚弄する気かね!君の様な素人に

言われたくは、ないですよ!僕の今ま

での城跡見学の実績は一体何だった?

「初心者様」「するどいさん」

実るほど頭を垂れる稲穂かなですよ!

長谷川

くれぐれも城郭見学の価値観や視点の

違いから口論したり互いにケンカする

事は謹んで、みんな仲良くが、大切!

次はセクション⑤です。

見事な無名の門に対しての迎撃射撃を

意図したC砦の低土塁配置と言えます。

伝承ではこの近辺が元百々町筋なので

セクション⑤は百々町筋門と言う名前

かもしれません?その辺は今回は特別

ゆるゆる談議だからゆるゆるで御願い

を致します。もっともこの谷筋の奥に

は過去に多数の武家屋敷が発掘で検出

されていますので大変重要な門だった

と私は推定しています。

「初心者様」「するどいさん」

上図面の隅櫓に相当する場所もこの

無名門を守備する為の隅櫓台です!

古図では門跡と表現されています。

「ゆるゆるさん」

ふふふ~全て聞いたぞ長谷川さん!

これで俺もバッチリこのネタをパクり

世間の有名先生になってやるぞ!俺は

もう早々に佐和山城址から帰るわ!

「初心者様」「するどいさん」

軽薄な人ですね!このC砦の解説はまだ

続きます。戦国城郭とは、そんな甘い物

ですか?このC砦私そんな甘いもんじや

無いと、率直な私は現地を見て直観した!

長谷川

それではセクション⑦に参ります。

C砦の西側には動物のネズミの尾の

様な長い土塁が付属してます。一体

是は何の為に有るのでしょうか!?

その答えは佐和山城総構が途切れる

セクション⑦をC砦から。遠隔銃撃

する為でしよう。

ちなにみに微妙

ですがセクション⑧の微妙な低土塁

もこの砦が佐和山東麓に独立し配置

された伝新町筋や伝百々町筋の町を

監視し侵入する外敵を狙撃する巧妙

な縄張りグランドプランが存在する

事を示唆するものでしよう。ある意

見において番所と言えます。今回の

記述投稿はあくまでも私個人の私観

であり、あくまでも試論である事を

お断り致します。今回の投稿記事も

1名様だけが納得される事かもしれ

ません。 長谷川博美

「初心者様」「するどいさん」

ちなみにこの驚異的な縄張りの現実

を長谷川先生は石田時代だと考えて

おられるのでしょうか?もしもC砦

是が名将!島左近らの砦だと仮定す

ると石田三成は何故関ヶ原合戦では

午前中を中心に善戦しましたが午後

には脆くも西軍の戦陣が瓦解して

石田ら西軍諸将は伊吹山中に逃走す

る残念な惨敗を期してしまいました。

もし石田が佐和山城に西軍諸将を招

いて大津から三万の大軍が佐和山城

へと到着して徳川と対陣したならば

石田は破れる事はけっして無かった

と私は思います。石田三成は武将と

しては官僚派や文禄慶長の役で兵糧

つまり補給線の確保を担当した人物

とされますが昔、武蔵忍城攻めでも

失敗しており現場普請工事のツメが

甘かったのでは無いかと、私は思い

ます。名将島左近を石田三成は臣下

に持ちながら本当は島左近の力量に

本当の島左近の力量を、三成自身が

充分には理解出来ていなかったので

はないでしょうか?また石田三成の

佐和山城には籠城用の兵糧の備蓄が

無かった為に彼は伊吹山に逃れたの

ですか?

長谷川

私は、治部少輔の事は知りません。

今回の記事のテーマは「ゆるゆる」

です。「ゆるゆる」で御願いします。

しかし慶長五年の関ヶ原合戦の京極

高次の大津籠城戦では高次は自分の

城の城下町を焼き払う非情の籠城策

を取っています。今回はリラックス

した「ゆるゆる」した記事を書く為

に投稿したんですが全然ゆるゆるで

はない非情な戦国時代を紹介する様

な結果になってしまい。すみません。

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

追記 近江城郭遺跡見学

質問者

城址見学を復活させましょう!

対談者

その人は城址に10年20年30年

40年50年行っても城郭遺跡は見

学されていませんよ!

長谷川

城郭遺跡を見学する習慣を付けた

人は希少。城旅行の愛好家は千人

万人おられます。

質問者の

バスに乗る事を復活させましよう!

対談者

その人はバスに10年20年30年40年

50年と乗った経験があっても窓から

乗車されます。

運転手

私はバス運転手として自信を無くし

辞めたい。千回も乗降時は乗降口か

ら願いしますと注意した!

対談者

運転手さんが辞める事はありません。

その人はバスの乗り方を何十年間も

知らないだけの事ですよ!

対談者

バスに乗る時、車窓から乗降する習慣

を10年20年30年40年50年と千人万人

もの人が長年続けた場合。乗降口から

安全に秩序正しく御願い致します。と

親切丁寧に真心から御願いする運転手

はみんなから、物笑いです。

長谷川

話題変えます。滋賀県長浜市椿坂は

関所が大昔存在したとか?今は全く

痕跡はありません『義経記』には疋田

から能美山「越前」に向かおうとする

義経主従が描写されています。

写真は今から約40年前の滋賀県伊香郡

余呉町椿坂に存在した関所と思われる

石組です。その写真には20歳頃の身長

182センチの若き長谷川博美が写って

おります。私はその頃から『信長公記』

を読んでおり、織田信長が天正3年に椿

に宿泊した事を知っていました。