余呉城郭研究会ニユース速報1

◆対談者

秀吉と勝家が戦った余呉庄の

戦い(賤ケ岳の戦い)ですが私

長谷川先生と現場の余呉城塞

群を廻ったんですが柴田勝家

側の砦の配置数が秀吉側より

も数多く分散布陣しています

柴田方の総構の方が大きいと

現場を回ると実感致します行

けども行けども山尾根要所に

砦の跡が広大に広がってます。

◆長谷川

賤ケ岳合戦では秀吉の陣城よ

りも北国軍柴田勝家の本陣で

ある玄番尾城の方が数段規模

が大きい現実があります余呉

地域の合戦古図でも柴田勝家

方の防御柵の方が秀吉方より

巨大に描かれております。実

際の戦いでは勝家と佐久間を

分断して軍勢を余呉湖畔へと

誘導して二分し勝家方先陣の

佐久間軍を痛撃した秀吉方が

戦の駆け引き「誘導作戦」を

展開して北国軍を破っていま

すその場所が賤ケ岳近辺の為

秀吉は『賤ケ岳の戦い』なる

造語を戦勝喧伝として命名し

ていますが長期対陣の90%の

陣営は余呉の庄に存在します

柴田方の城柵で斜めに斜向を

した場所には確実に陣城遺構

が存在するはずです!斜め柵

を現地に宮本さんと捜しに行

く事になりソコが赤丸の場所

◆反論者「常識者」

そんなの450年も前の事が解る

訳がないでしょう?斜めの柵を

斜めの城柵を発見して見なよ!

発見すれば余呉城郭研究会とは

正真正銘の本物の実力派ですよ!

◆長谷川

発見しました現地に斜めの柵の

跡がこの様に現実に残ってます。

◆みんな

すげえ!斜めの柵の跡が現場

に実査に残っている事が驚愕!

◆反論者

現場写真見せて証拠はあるか?

◆長谷川

御覧の通りです。登土塁です。

赤線で登り土塁を表示します。

◆みんな

すげえわ!余呉城郭研究会!

▼林谷山 長城見学

◆林谷山主郭で昼食

最近とみに注目や話題

となっている余呉城塞群

は1583年柴田勝家と羽柴

秀吉が織田政権の継承を

めぐって覇権を競った戦

いで一般には賤ケ岳合戦

として知られた古戦場。

本来は『余呉の庄の戦い』

と呼ばれた一大合戦とも

言える。この合戦おいて

敗軍の将となる柴田勝家

は越前北庄で自害滅亡し

たが北陸の織田軍を動員

して長浜市余呉町の山間

に築城された柴田方陣営

の城塞は砦も含め50箇所

以上にの登ると言え一大

陣城群の宝庫として知ら

れている。しかし敗軍の

将兵が長期籠城していた

山中の城塞群は敗者の常

として人知れず現地山林

に密かに眠り続けている。

この度『余呉研究会』で

は林谷山の東方東出丸を

発見し余呉城塞群の多様

さに花をそえる形となる

と言われている。今回の

発見者は宮本さん自身で

測量やイラストはブログ

著者 長谷川の担当です。

◆

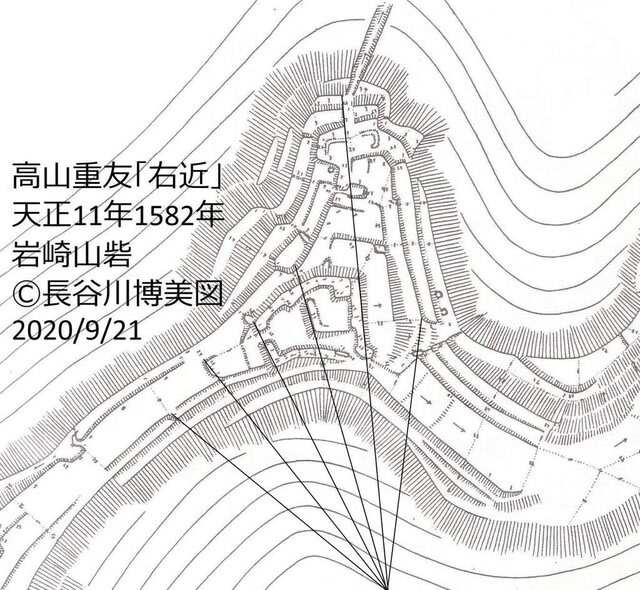

◆長谷川

A~B

竪土塁全長は1.83×30=54.9

m「30間」の長さがあります

Bには口違い虎口があり天正

期陣城の虎口形態を良く残し

柴田方の陣城の塁壁の跡です

また機会あれば見学致します

◆探訪者

余呉城塞群

はっきり言って素晴らしい

城郭遺跡に感じなかったよ

◆対談者

貴方は林谷山東出丸も見落

としておられると思います

城址探訪と城郭遺跡見学は

全く分野の異なる世界です。

◆対談者

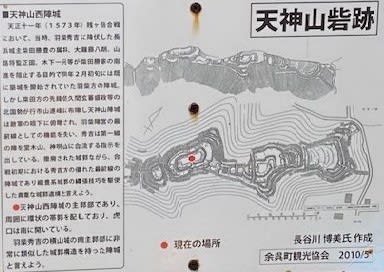

令和4年11月19日の余呉城塞群

天神山文室山では新しき遺跡を

参加者の皆様が見学できます?

◆長谷川

そりや巨大な腰郭を設け合戦

に有利な大量の将兵を駐屯さ

せるインフラ「設備」は当然

秘密裏に設定され将兵に供給

されるロジスイック兵站補給

もなされた事は確実でしょう

その生々しい現場を読み解く

事が城郭フォーラムのリアル

な現場主義の世界と言えます

人は歴史の裏舞台の現実世界

を検分した時歴史現実に驚愕

◆城郭フォーラム参加者

最初この会の解説は

大した事ないと軽視

していて、数年間は

参加しなかったです

でも土塁や堀切また

犬走が徐々に徐々に

解って来た時はもう

俄然面白いのです。

徐々に解かる階段を

登る様に城跡認識の

能力がアップ出来て

来ると楽しさ10倍!

城郭ビイスタ論