所沢 根古屋城の縄張

◆依頼者

城郭ビイスタよりも城郭

の長谷川先生の平面構造

解説つまり従来の縄張論

で所沢の根古屋城を解説

して頂きたいのです。

◆長谷川

図面を見れば即刻誰でも

解ると思いますが、、?

◆依頼者

そこを何とか是非解説を!

◆長谷川

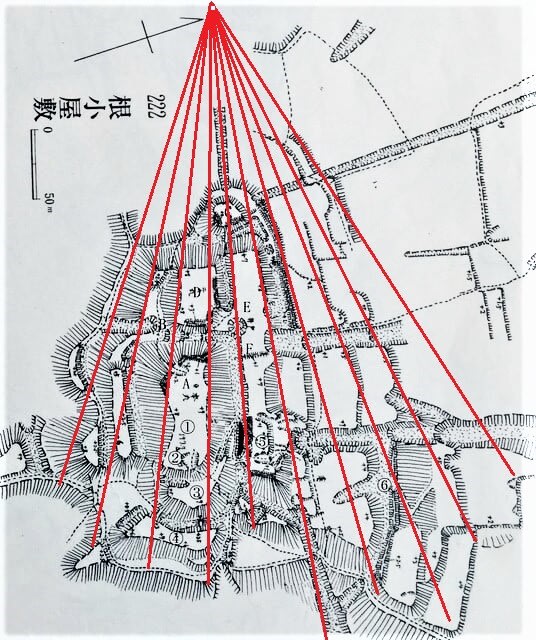

所沢市発行『所沢市史中世史料』

根古屋城跡図をお借り致します。

◆長谷川

①はこの城の主郭本丸に相当

周囲は土塁で囲郭されてます。

あ は横矢掛りです。⑥は虎

口です。⑧はこの城の中心を

なす大矢倉に相当します。⑨

の横堀をクランク状に曲折さ

せ⑧より側面側射可能とする

横矢掛りの縄張をしています。

う は二の郭で土塁で囲まれ

て⑭の土橋は歪土橋の縄張で

す。⑱は二の郭の外郭土塁で

す。お ⑲は張出矢倉台です

⑮⑯⑰と主郭二の郭の外郭で

⑮ く も張出矢倉です。

㉙は横流れの竪堀㉖は主郭の

㉚も矢倉 か は虎口です。

㉗㉘は主郭の外郭土塁です。

㊱は独立した郭でその外郭

はその外郭が㊳でその虎口

は「け」です。㊵は矢倉台

◆意見者

そんな小学生に説明する様な

部屋割りのような縄張解説は

昭和平成の時代で終わってま

すよ。私が長谷川先生ブログ

の開設を御勧めしたのは令和

の新しい城郭定理ビイスタ論

を世に知らしめる為なのです。

そんなくだらない城址解説は

先人の研究様式の踏襲や模倣

に過ぎません!令和には令和

の新城郭学問定理ビイスタ論

長谷川先生は会得しておらる

凡百の解説を喜ぶ人々が果た

して令和の時代にいますか?

城郭とは高度な幾何学です!

◆長谷川

また厳しく注意され怒られて

しまいました。所沢根古屋城

のビイスタを素人アマチュア

の私が解析解説出来ませんよ!

僕は無名の四流無名城郭研究

家で支持者も理解者もゼロ!

しかし人口湖「狭山湖」が

出来る前にはこの「竜谷城」

も遠目に立派景観を呈して

いたと私は考えます。そう

遠隔ビイスタ工法の潜在!

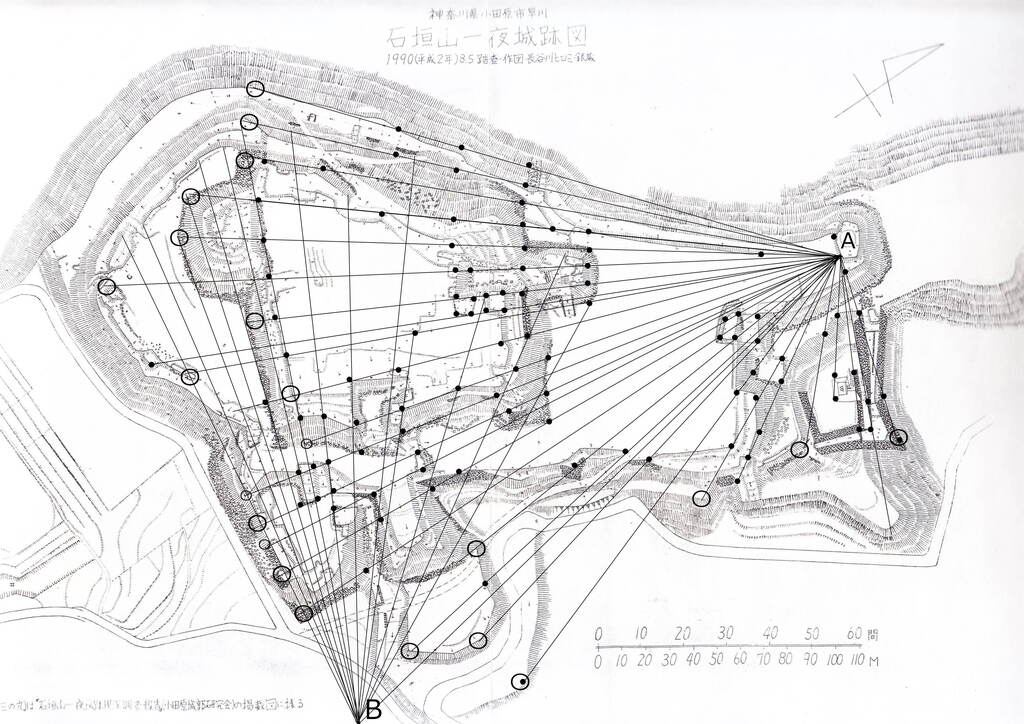

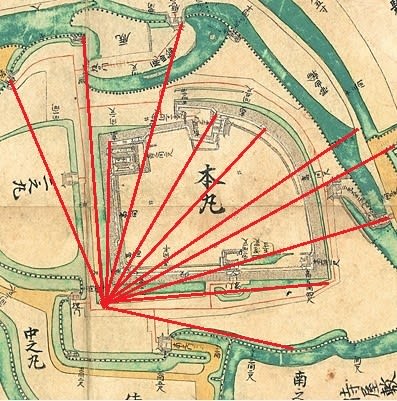

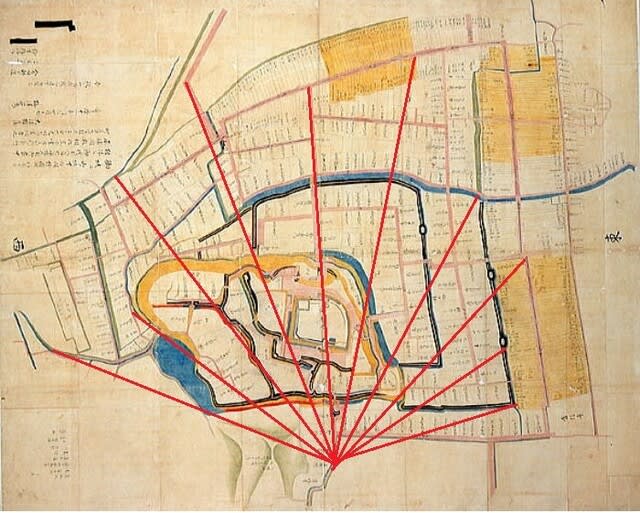

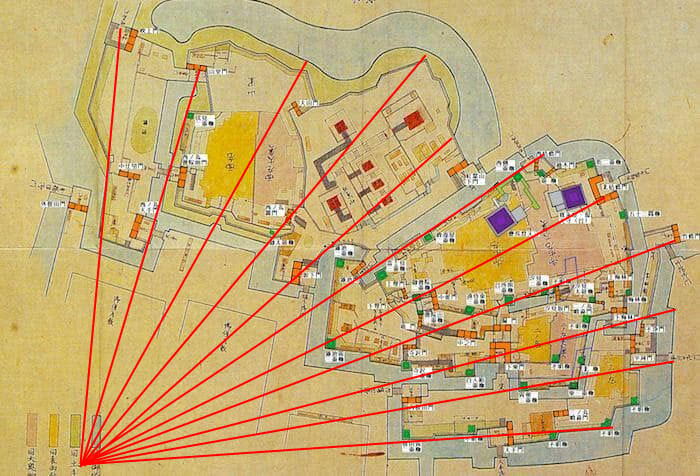

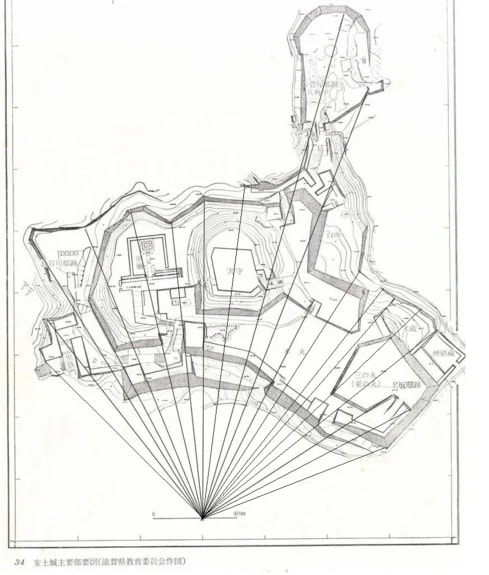

◆長谷川

更に複数の重複ビイスタ工法

を駆使して所沢根小屋城とは

縄張されている。この複数の

高度な重複ビイスタ工法とは

やはり関八州を統治の後北条

の指導改修が入ったと思われ

ます。ABCの放射状測量方法

重複ビイスタの高度さは圧巻

▼重複ビイスタ工法

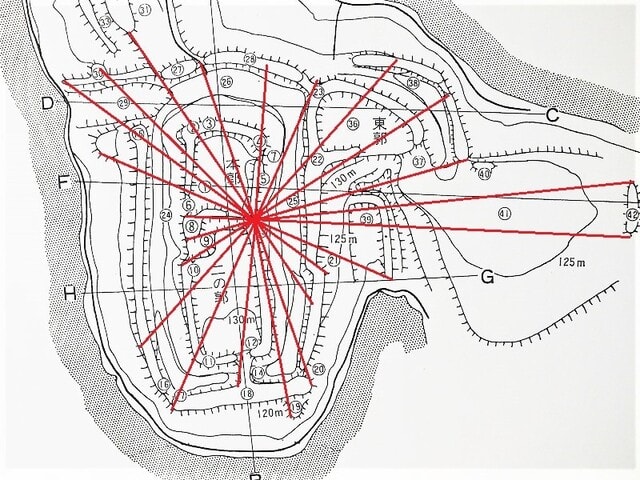

◆長谷川

さらに緻密な中芯測量起点

中央ビイスタの痕跡もこの

城は備えている優れた城郭

◆意見者

そら見て御覧なさいよ!所沢の

根古屋城ただものが設計縄張し

た。そんじょそこらの城址とは

訳が違うのです。と同時私は城

を見る心、城の講師を冷静選択

する冷静な社会判断力も不可欠

だと常々思っています。

◆ウイッキペデイア引用

歴史・沿革[編集]

(1390年~1428年)に築城された。元々の城名は竜谷城

や勝楽寺城と呼ばれていたが、後に山麓にあった集落名

にちなんで根古屋城と名付けられたという。根古屋とは

寝小屋という意味で、日本の各地に存在する字でもある。

城主やその家臣らが平常時はこの集落や、山口城に居住し、

有事の際にはこの根古屋城に籠るようになっていた。

城の周辺には築城者である高忠から付けられた「小太郎坂」

という地名があったと伝えられているが、現在では不明

である。父である山口高治は祖父・山口高実らとともに

えた高忠によって山口城は室町時代末期に修復されたが、

山口城はもともと館であったため、山口城とは別に根古屋城

を築城し、山口城の城郭として機能させていたようだ。

高忠から5代目の山口高種の時、北条氏康の攻撃により

その後も根古屋城は改修されながらも山口氏の家臣である

伏見小太郎(「新編武蔵風土記稿」による)や、後北条氏

の家臣の山住彦三郎(「武蔵野話」「勝楽寺村地誌」

「江戸名所図会」による)が城主として存続したとされる。

現在の東京都西多摩郡瑞穂町殿ケ谷(当時の村山村の一部)の

瀧田谷津・尾引谷一帯に、戦国時代末期、北条氏照に仕えた

という村山党金子氏の一派村山土佐守義光がこの辺り一帯

を治め、居館を構えたという伝承が残っている。 そのため

、殿ケ谷と呼ばれる地名が残っている。