家康重要視 徳川天領 四日市陣屋宿図の考察

◆対談者

長谷川先生は有能な城郭

研究家なのに広報される

機会が少なく残念に思う

私はブログ作成を御勧め

を致しました先生の講演

や講座には例え少人数で

も御参加を賜れば幸甚!

令和5年7月30日開催

◆長谷川

ブログを作成しましたが

読者様極めて少数が現実

◆一般様

しかし長谷川先生の城郭

ビイスタ論動画視聴回数

は6666を超える異常事態

◆長谷川

これは66回の間違いだと

思います。最近高温続き

で回路が誤動作したかと?

◆大津市民様

私は転勤族です。三重県か

ら大津に移住してきました

長谷川先生の膳所城幾何学

ビイスタ解説は藤堂高虎が

如何に優れた設計技術者か

改めて目を見張る思いです。

◆反論者

城郭ビイスタ動画などは

絶対に見ないで下さいよ!

◆大津市民様

私は故郷四日市から大津に

移住したものですが四日市

宿陣屋の存在が気になます

何しろ徳川幕府の天領です!

必ずやビイスタ工法が存在

し四日市宿陣屋は優秀だと

推測しています。本能寺の

変の時も家康が立ち寄って

いる事も大変気になります。

◆城愛好家

天領四日市陣屋とは言え図を

見る限り凡庸で歪な形状の城

◆野球好き

野球場に私は見えますよ!

◆長谷川

それが正しいのですよ!

野球場も城郭も放射状

に設計されております!

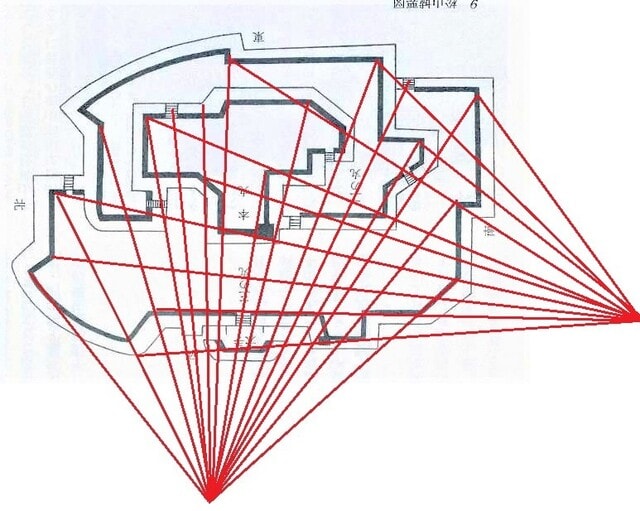

▼四日市宿陣屋ビイスタ

◆一般者

長谷川先生陣屋の構造解説を!

◆長谷川

このような城郭構造が

四日市宿陣屋の構造!

◆一般者

素晴らしい城郭構造解説だ!

長谷川先生は正統派解説者!

◆大学院教授経験者

天領たる四日市宿陣屋とは

何故正方形でないのですか?

徳川幕府はキッチリと方形

城館を設計すべきが筋目だ

長谷川氏なら解説されます。

◆長谷川

城郭は方円の縄で設計される

事が常です。直角や分度器や

コンパスを使って縄張します。

高虎は徳川築城指導者であり

かつ城郭の縄張の王道の一つ

分度コンパスによる放射状の

膳所城縄張を設計した人です。

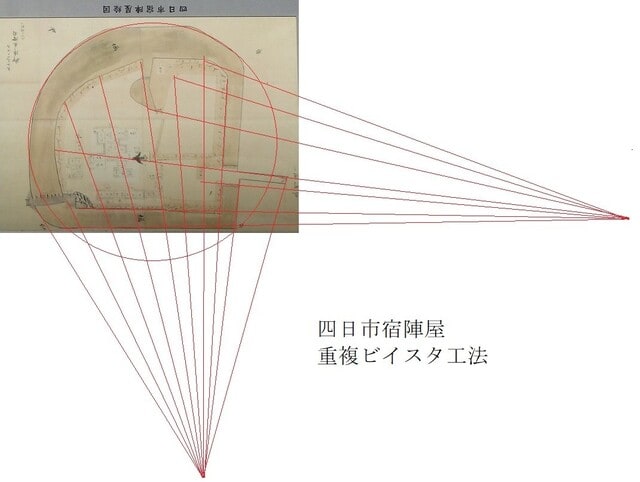

▼膳所城本丸重複ビイスタ

◆長谷川

徳川幕府の根本拠点江戸城

藤堂高虎が普請奉行を担当。

◆反論者

それならば徳川幕府天領たる

四日市宿陣屋も重複ビイスタ

とでも言えるか?素人学者の

長谷川ふぜいが解説するか?

◆長谷川

私は城の初心者で素人です。

素人は素人なり素朴に謙虚

に解説致します。この陣屋

①重複ビイスタ工法

②円弧測量コンパス

を駆使した東海勢力を基盤

とした徳川天領の王道縄張

の城郭と言えるでしょう!

ただし膳所城も四日市宿の

陣屋も双方既に消滅した城

◆大学院教授経験者

流石は日東第一の城郭縄張

研究者いや東洋史学の城郭

分野の学者とも評価しうる

無冠にして城郭縄張の深奥

を極めたる達人と私は評価!

◆長谷川

過分の評価は御辞退させて

頂きます。私は人気知名度

全くゼロの素人の学者です。

城址見学会でも初心者歓迎。

円弧で縄張されております。▼

◆長谷川

単純にビイスタ工法だと気付く

素朴で素直な気持ちが大切です

◆質問者

長谷川氏は賤ケ岳合戦陣城の

専門解説家として名高いと聞

きます。別所山陣城にも天領

四日市宿陣屋の様なビイスタ

工法が存在しますか?

◆長谷川

存在致します。関連記事を

リンク記事の青文字クリッ

クして各自検討して下さい!