旧石器文化発見と城郭幾何学論発見の社会学

◆対談者

私は長谷川先生を個人的には

尊崇をしてはいません、むしろ

一般社会生活されている平凡

な一般人として認識してます。

◆対談者

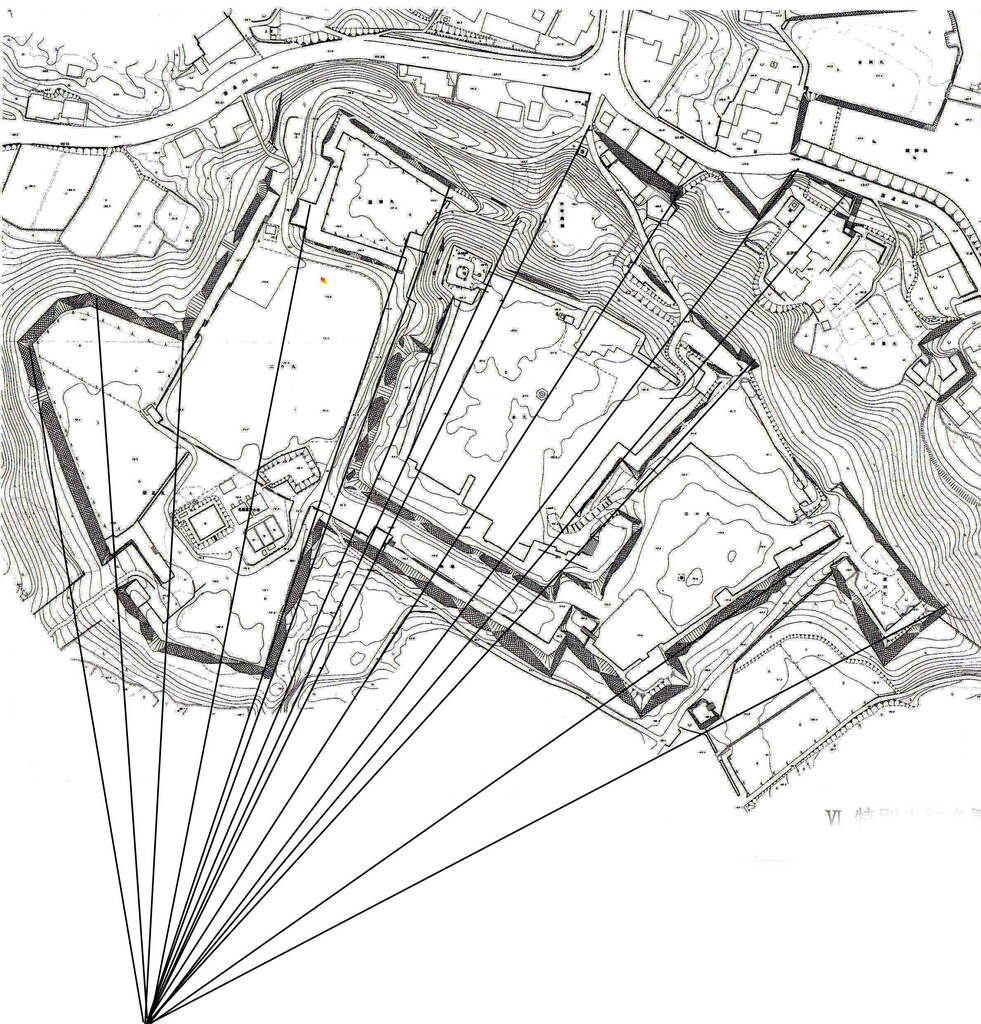

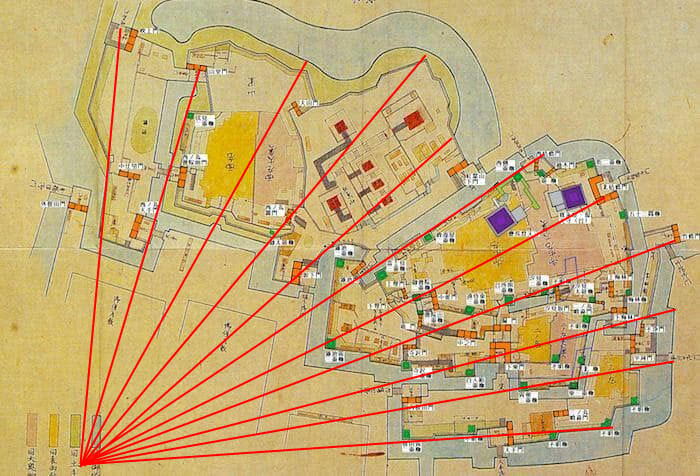

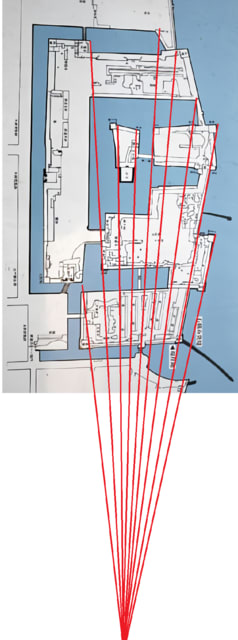

長谷川先生の城郭ビイスタ論と

は図書館に行っても発見出来

ません。その段階で私は先生の

城郭幾何学理論、ビイスタ理論

は全く登場しておらず。失礼で

すが私長谷川先生を幻想家や

フアンタジストやドリマー夢想家

のレッテルを貼り付けてました。

でも天下人信長、秀吉、家康

の居城を幾何学的考察すると

の城郭ビイスタ論は正論である

しかも正論を補足するビイスタ

工法の城郭が日本の各地から

次次に登場し正直私は驚いた!

▼織田信長 近江安土城

▼豊臣秀吉 肥前名護屋城ビイスタ

▼徳川家康 武蔵江戸城 ビイスタ

◆対談者

世の中「出るクギは打たれる」の諺

どうりです。先生の講演や見学会を

妨害阻止する人が後を絶ちません!

それは被害妄想ではなく現実です!

①同調圧力に注意する。

同調圧力(どうちょうあつりょく 英: Peer

pressure、ピア・プレッシャー)とは

を行う際に、少数意見を有する者に対して、

暗黙のうちに多数意見に合わせるように

誘導することを指す[要出典]。

②集団心理の発生の場に注意する。

人間は集団になると冷静さを失ったり、

罪悪感が薄れてしまうことでイジメや

嫌がらせのような道徳的に許されない

行為を平気行ってしまうことがあります。

③牽制発言に注意する。

相手の注意を自分の方に引きつけ

自由に行動できないようにす発言。

④勧誘行動や言葉には注意する。

勧誘や導員は常に行われている。

⑤自己価値観の再認識

自分とは何をしたい人間なのか?

絶えず冷静に自己を見つめ直す。

◆助言者

長谷川さんの城郭ビイスタ論とは

類稀な卓越論です。城に関する

書籍は多数巷間で販売されてお

り著書や理解者や支持者を全く

持たない長谷川さんは言われなき

集団心理を持っ人々の誤解によ

れ被害者になる事もあり社会的

な問題も内包している重大事項

です。どうか民間レベルにおいて

自由で創造的な学問的新分野が

進捗する事を祈ります。有志の方

が長谷川さんの学問の重さに気が

つかれ建設的で前向きな学術が

発展顕彰される事を慎んみ祈念

いたします。

▼讃岐高松城ビイスタ工法

▼近江小谷城ビイスタ工法

◆助言者

長谷川先生の講演や見学会への

妨害行為を本人をカメラで撮影し

ブログで顔を晒せば迷惑防止に!

◆一般者

かって日本には旧石器文化など

存在しないと考えられていました

が納豆を行商する相沢忠洋さん

が旧石器を発見し大変話題に!

しかし民間研究家の功績を妬む

人々は必ず社会に存在します!

◆ウイッキペデイアより

相沢忠洋さんを引用すると

しかし、当時この重大な発見に

ついて、学界や報道では相沢の

存在はほとんど無視された。

相沢に対して学界の一部や地元住民

から売名・詐欺師など、事実に反する

誹謗・中傷が加えられた。この頃の

郷土史界は地元の富裕層(大地主、

大商人、庄屋などいわゆる旦那衆)

や知識層(教員、医師、役人など)

などで構成されており、岩宿遺跡の

存在する北関東も例外ではなかった。

このため、これといった学歴も財産も

有しない相沢の功績をねたみ、

「行商人風情が」などと蔑視し、

彼の功績を否定する向きもあったという。

◆社会学者

そりや既得学術研究家つまりは

既存研究研究家は自らの学究

研究家立場を守る為には無視

する事「シカト」する事が人間の

集団心理の根本心理と言える。

◆一般者

城郭ビイスタ論動画とはそんな

にスゴイ内容を含む重要動画?

◆反論者

動画を絶対に見ないで下さい!

私は50年も城を研究して来たの

に城郭測量の基礎の基本だとも

言える城郭ビイスタ論を知らなか

つたと事になる。つまり私は学術

家とは名ばかり、凡人先生だった

事になってしまう。その様な自らの

凡庸さを世間一般には認知しては

もらいたくはない。どうぞお願いで

すから城郭ビイスタ動画見ないで!

◆長谷川

さて大変に困った社会問題です!

私は先人を批判する気は全くない

▼大友宗麟の臼杵城もビイスタ工法

◆長谷川

日本の城の測量の基本はこれです。

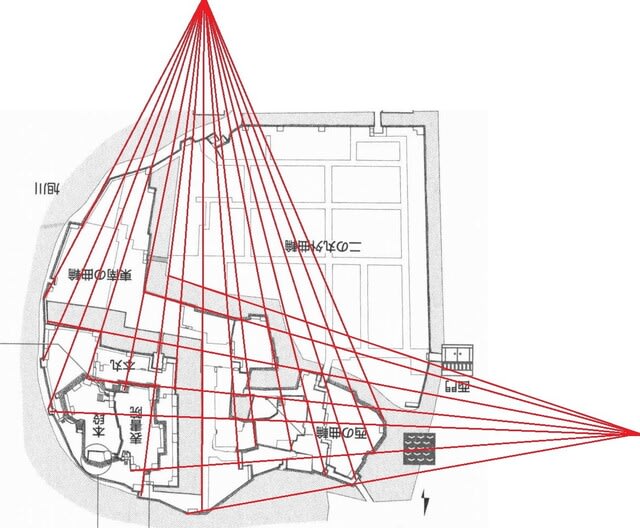

▼天正大坂城もビイスタ工法

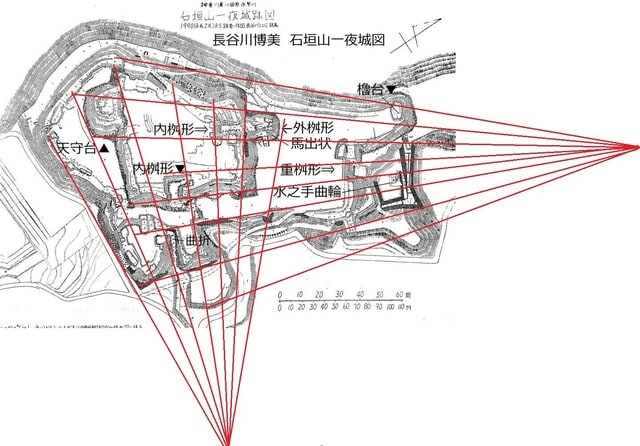

▼秀吉の小田原の役の石垣山城もビイスタ

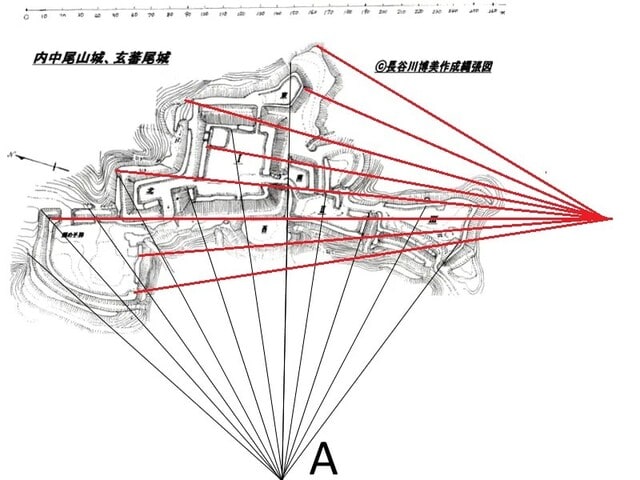

▼柴田勝家の玄番尾城もビイスタ

▼土佐の高知城もビイスタ

▼福井城もビイスタ

▼福岡城もビイスタ

▼備前岡山城もビイスタ

▼丹波亀岡城もビイスタ

ウイッキペデイアより引用

相沢 忠洋(あいざわ ただひろ、相澤 忠洋、1926年

〈大正15年〉6月21日 - 1989年〈平成元年〉5月22日)

の関東ローム層から黒曜石で作られた打製石器を発見し、

それまで否定されてきた日本列島の旧石器時代の

存在を証明した[1]。

1949年(昭和24年)以前、日本における人類の歴史は

縄文時代からとされており、旧石器時代の存在は否定

されていた。特に火山灰が堆積した関東ローム層の年代

は激しい噴火のため人間が生活できる自然環境ではなか

ったと考えられており直良信夫などによる旧石器の発見

が報告されることはあったが、激しい批判にさらされて

いた[† 1]。

そうした時代背景の中で、1946年(昭和21年)、相沢は、

岩宿の切り通し関東ローム層露頭断面から、石器(細石器)

に酷似した石片を発見した。ただし旧石器と断定するまでに

は至らず、確実な旧石器を採取するため、相沢は岩宿での

発掘を独自に続けていった。

1949年(昭和24年)夏、相沢は岩宿の関東ローム層中から

を発見した。相沢は岩宿の切り通しの崖面から採取した石器

や石片を携行して考古学者を訪ねては赤土からも石器が出土

する事実を説明して回ったが、まともに取り合う学者はいな

かった。この説明のために相沢は桐生から東京までの長距離

を自転車で行き来した[2]。

同年初秋、この石器を相沢から見せられた明治大学学部生

し、黒曜石製の両面調整尖頭器や小形石刃などの石器を見せた。

赤土の中から出土するという重大性に気づいて、同年9月11日

- 13日、岩宿の現地で、杉原、芹沢、岡本勇、相沢ら6人で

小発掘(本調査に先立つ予備調査)が行われた。そして、11日、

降りしきる雨の中をも厭わず掘り続け、杉原の手により、卵形

の旧石器が発掘された。後に刃部磨製石斧と名付けられる。

9月20日、東京に帰った杉原はこの発掘の結果を主要新聞に

発表した。その後、同年10月2日から10日あまりにわたって、

杉原を隊長とする明治大学を中心とした発掘調査隊が岩宿遺跡

の本格的な発掘を実施し、その結果、旧石器の存在が確認され、

縄文時代に先行し土器や石鏃を伴わない石器文化の存在が確実

な事実となり、旧石器時代の存在が証明されることとなった。

また、日本列島の人類史の始まりを一挙に万をもって数えられ

る更新世に遡らせた[3]。

しかし、当時この重大な発見について、学界や報道では相沢の

存在はほとんど無視された。明治大学編纂の発掘報告書でも、

相沢の功績はいっさい無視され、単なる調査の斡旋者として扱い、

代わりに旧石器時代の発見は、すべて発掘調査を主導した杉原

荘介の功績として発表した。さらには、相沢に対して学界の一部

や地元住民から売名・詐欺師など、事実に反する誹謗・中傷が

加えられた。この頃の郷土史界は地元の富裕層(大地主、大商人、

庄屋などいわゆる旦那衆)や知識層(教員、医師、役人など)

などで構成されており、岩宿遺跡の存在する北関東も例外では

なかった。このため、これといった学歴も財産も有しない相沢

の功績をねたみ、「行商人風情が」などと蔑視し、彼の功績を

否定する向きもあったという。だが、相沢の考古学への情熱は

冷めることはなく、地道な研究活動を続け、数多くの旧石器遺跡

を発見した。次第に相沢への不当な批判は消えていき、日本の

旧石器時代の存在を発見した考古学者として正当な評価がよう

やくなされ、1967年(昭和42年)には第1回吉川英治文化賞を

受賞した。岩宿の発見から18年後のことである。晩年は、

最古の旧石器を求めて夏井戸遺跡(桐生市)の発掘に精魂を

傾けた。