▲日本の江戸期の検地測量の様子

◆一般主婦様

街を歩いていると測量機を使う

人達、郊外の散歩を延長して田

園地帯に至ると畑にヒモを引っ

張り畝を作る人、住宅地建築前

の地面に縄紐も張られている事

を散歩の過程で見て長谷川先生

のブログ記事を連想しました。

アスフアルトの道路に真新しい

路上表示を見掛けてチヨークの

下書き腺が残っている事世の万

物に設計腺やレイアウト腺が必

然的に存在する事を今更ながら

気付きました。日常の中に遺跡

や土木建築の謎を解くカギがあ

る事に気付始めた最近の私です。

◆対談者様

一見むずかしい城郭ビイスタ

論が私の予想を超えた反響が

あって失敗動画が3900人もの

人が見ている現実に驚きます。

◆古代東北城柵趣味の人

いやあ~!

秋田城、払田柵、多賀城など

古代大和朝廷が設けた城柵や

政庁のビイスタ解説をブログ

で拝見して本当新鮮に感じた

遺跡見る観点視点が変わった。

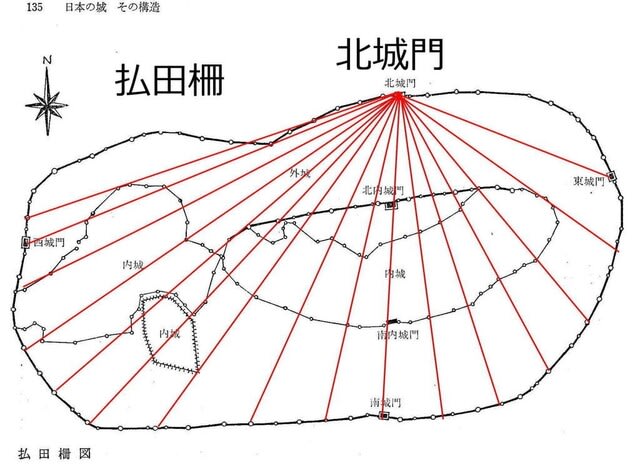

▼払田柵 ビイスタ工法

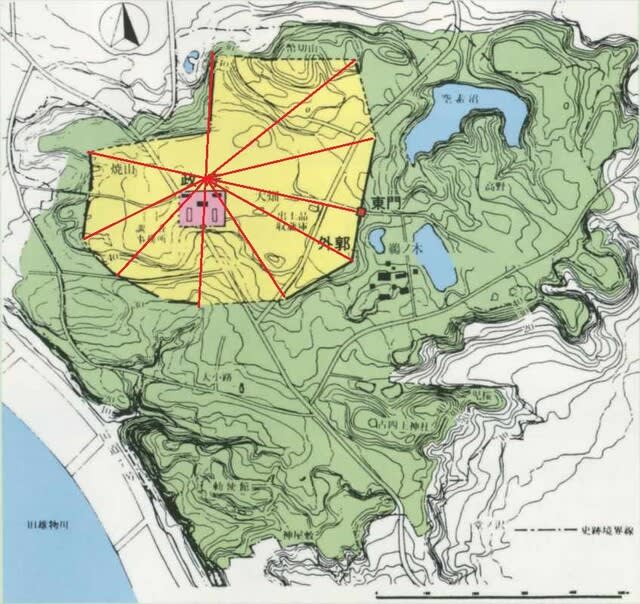

▼秋田城 ビイスタ工法

▼多賀城 ビイスタ工法

◆古代東北城柵趣味の人

長谷川先生には是非東山官衙

遺跡の基礎構造グランドプラ

ンを是非御教示願いたいです。

併せて宮城の壇の越遺跡をも

解説いただけるなら東北城柵

の縄張や設計構想の一端も判

明するのではないか思います。

▼東山官衙遺跡

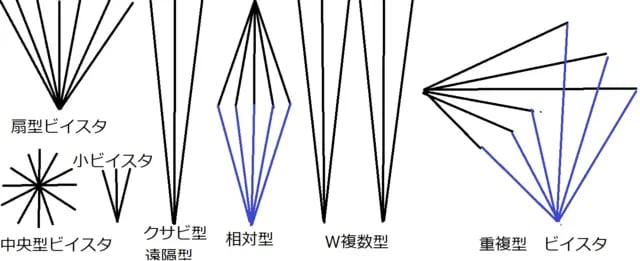

▼長谷川

浅学の私が遺跡構図を解説する

事は恐れ多く憚れる事案ですが

研究視点という意味から考察を

したいと思います。端的に言う

なら重複型ビイスタ工法ですね。

遺跡の基本構造とは「犬走」や

「腰郭」「要害地形」からなる

順然たる要塞や城郭の要素があ

ります。この丘上に官衙が設営

され土塀も併せて築造されたと

私は考察を致します。日本の城

の画期をなすとされる山科本願

城なども加賀の城つくりの伝統

による伝承された高い測量技術

築城術にあると私は思います。

◆学識質問者

壇の越遺跡の山麓、東山官衙

遺跡山麓から発掘された南郭

材木塀配列とは如何?

◆長谷川

南郭材木塀配列とは碁盤目の土

地区画「坊条制」とは異なる角

度を持っています。おそらくビ

イスタ工法としては東山官衙遺

跡や壇の越遺跡を統合した城塞

としてのビイスタ工法かと思いま

す。今後の発掘結果の進展を待ち

ます今回は暫定的に水底に赤線を

入れました。

◆学識質問者

東山官衙遺跡の外郭に相当する

壇の越遺跡には城壁に付随する

櫓の柱穴も発見されていますが

これ等を如何に長谷川先生とは

解釈されますか?

◆長谷川

外郭櫓列と進シンクロ「連携」

したビイスタは東山官衙遺跡

の北から遠隔測量したビイスタ

だと私は考えております。

◆対談者様

やはり長谷川先生の解説には「深み」

「妙味」含蓄のある考察をされます。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます